【数据分享】2022 年黑龙江省小麦、玉米和水稻幼苗影像数据集

而今天要说明数据就是2022 年黑龙江省小麦、玉米和水稻幼苗影像数据集。

数据介绍

一、数据集详述:精准捕捉作物苗期生长动态

(一)数据采集背景与意义

中国东北地区作为全国重要的粮食主产区,因其全年气温偏低、春季光照与降雨量波动显著,作物苗期常面临生长挑战 —— 幼苗易出现发育迟缓、根系孱弱等问题。及时掌握苗期生长状态,是实现精准农业管理、快速制定干预策略的关键。为此,2022 年 5 月 9 日至 6 月 16 日,研究团队针对黑龙江省小麦、玉米和水稻幼苗开展了系统性影像数据采集,形成了极具科研与应用价值的 "2022 年黑龙江省小麦、玉米和水稻幼苗影像数据集"。

(二)数据采集技术与参数

- 采集设备与频次

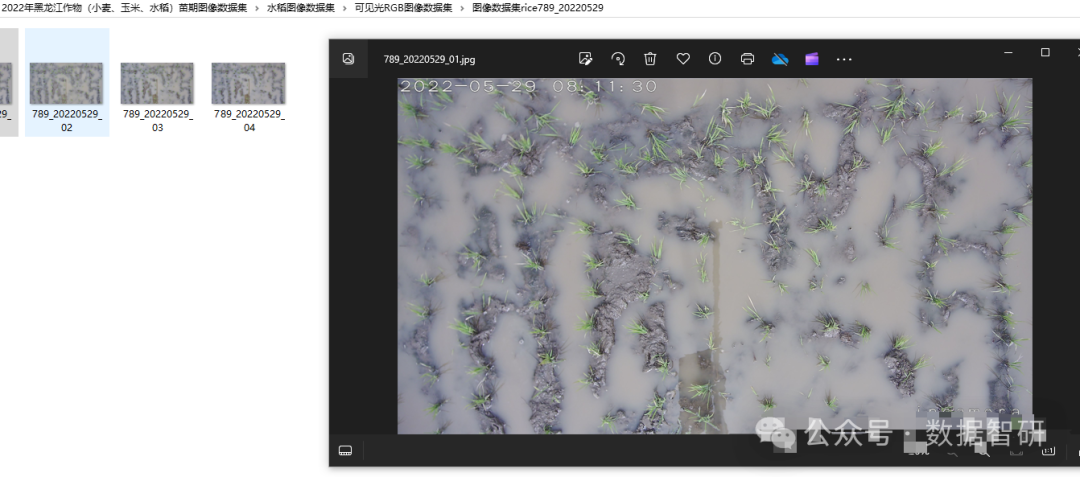

:实验田内布设 11 个气象站,每个站点配备 RGB 相机,每日在 6:00、8:00、10:00、12:00、14:00、16:00、18:00 七个时间点采集数据,覆盖作物在不同光照强度、温度条件下的生长状态。

- 拍摄参数

:相机架设高度为 2.4 米,视野角 90°,单张影像可覆盖 4.4 米 ×2.5 米的田间区域;采用垂直向下视角拍摄,依托自然光条件保证影像真实性,避免人工补光对作物生长状态的干扰。

- 数据类型与规模

:经过筛选与整理,数据集总容量约 2.59GB,包含两类核心数据:1.48GB 的可见光 RGB 数据(记录作物颜色、形态等直观特征)和 1.11GB 的近红外光谱数据(反映作物生理活性,如叶绿素含量等),所有数据均以 jpg 格式存储,便于后续处理与分析。

(三)数据集应用价值

该数据集为作物苗期研究提供了多维度支撑:

- 叶龄识别

:通过 RGB 数据提取的颜色特征(如叶片绿度变化)与近红外数据计算的植被指数(如 NDVI,归一化植被指数),可精准识别作物叶龄,判断生长阶段。

- 机器学习与深度学习支持

:数据集包含的颜色、纹理、形态等特征,可直接输入线性回归、随机森林等机器学习模型,用于生长趋势预测;同时,其标准化的影像格式与丰富的作物样本,适用于构建卷积神经网络(CNN)模型,实现作物种类识别、幼苗健康状态评估,甚至可进一步用于移栽后漏苗、重植等问题的自动化检测。

二、三大核心粮食作物:起源、特性与农业地位

小麦、玉米和水稻作为全球三大粮食作物,承载着保障粮食安全、支撑农业经济的重要使命。三者在起源、分布、生长习性与价值上各有特点,共同构成了人类食物系统的核心。

(一)起源与分布

- 小麦

:起源于西亚 "新月沃地"(今伊拉克、叙利亚等地区),是人类最早驯化的作物之一。如今已成为全球分布最广的粮食作物,温带地区为其主产区。在我国,华北平原(如河南、山东)、东北平原(黑龙江、吉林)、西北地区(陕西、甘肃)是小麦主产区,其中东北平原的春小麦因生长周期短、品质优良而备受关注。

- 玉米

:起源于中美洲和南美洲热带地区(墨西哥是核心起源地),凭借极强的适应性,现已遍布全球热带、亚热带及温带。美国是全球最大玉米生产国,我国紧随其后,主产区集中在东北(黑龙江、吉林)、华北(山东、河北)和西南(四川、云南)地区,其中东北地区的春玉米因光照充足、昼夜温差大,产量与淀粉含量均居全国前列。

- 水稻

:起源可追溯至中国长江流域与印度恒河流域,是亚洲文明的 "粮食基石"。其主产区集中在亚洲热带、亚热带地区(中国南方、印度、东南亚),在非洲、美洲部分湿润地区也有种植。我国水稻种植以秦岭 - 淮河为界,南方以籼稻为主,北方(如黑龙江)则以粳稻为主,东北地区因黑土肥沃、灌溉便利,成为高纬度优质水稻的重要产区。

(二)生长习性

- 小麦

:耐寒耐旱性突出,适应性强。根据种植时间可分为冬小麦与春小麦:冬小麦秋季播种,需经历冬季低温(0-7℃)完成春化作用(诱导花芽分化),次年夏季收获;春小麦则在春季播种,避开冬季严寒,当年秋季成熟,黑龙江省种植的小麦多为春小麦,契合当地气候特点。

- 玉米

:典型的喜温作物,生长期需≥10℃积温 2000-3000℃,且需充足光照(每日需 8-10 小时日照)。不同生长阶段对水分需求差异显著:苗期耐旱,拔节至抽雄期(营养生长向生殖生长转化的关键期)需水量最大,占全生育期的 50% 以上,黑龙江省春季的灌溉管理对玉米产量至关重要。

- 水稻

:喜高温、多湿、短日照环境,适宜生长温度为 20-30℃,全生育期需保持田间水层(浅水插秧、深水护苗、干湿交替灌浆)。对土壤要求较宽,但以富含有机质的水稻土最佳,黑龙江省的黑土经改良后,为水稻提供了肥沃的生长基质。

(三)营养价值

- 小麦

:核心营养为碳水化合物(约 70%),同时富含蛋白质(8%-15%)、膳食纤维(2%-4%)及维生素 B 族(B1、B2、烟酸)、矿物质(铁、锌、镁)。其蛋白质中的麦胶蛋白与麦谷蛋白可形成面筋,赋予面粉良好的延展性,是制作面包、馒头、面条等主食的核心原料,是人类植物蛋白的重要来源。

- 玉米

:营养均衡且独特,碳水化合物含量约 72%,蛋白质含量 8%-10%,脂肪含量 4%-5%(高于小麦和水稻),且富含维生素(维生素 C、维生素 E、B 族维生素含量是稻米、小麦的 5-10 倍)。此外,还含有谷胱甘肽(抗氧化)、玉米黄质(保护视力)等功能性成分,除直接食用外,还是饲料工业的核心原料(占饲料原料的 60% 以上),并广泛用于淀粉、乙醇(生物燃料)等工业生产。

- 水稻

:以碳水化合物(约 77%)为主要能量来源,蛋白质含量 6%-8%,脂肪含量 1%-2%,并含少量 B 族维生素与矿物质(钾、镁)。加工后的大米是全球近 50% 人口的主食,可通过蒸煮、熬粥等方式食用,也可加工为米粉、年糕、米酒等,在亚洲饮食文化中占据不可替代的地位。

(四)农业生产地位

- 小麦

:全球种植面积与产量稳居前三,是保障粮食安全的 "压舱石"。其加工产品覆盖从主食到食品工业(烘焙、速冻食品)的全链条,仅我国小麦年消费量就超过 1.3 亿吨,对稳定粮食市场、满足饮食需求意义重大。

- 玉米

:全球产量最高的粮食作物(2022 年全球产量约 12 亿吨),兼具粮食、饲料、工业原料三重属性。在我国,70% 以上的玉米用于饲料(支撑生猪、家禽养殖),15% 用于工业加工(淀粉、乙醇、生物基材料),是连接农业与畜牧业、工业的关键纽带。

- 水稻

:亚洲地区的 "粮食命脉",我国水稻年产量约 2.1 亿吨,养活了全国 60% 以上的人口。在黑龙江等主产区,水稻种植是农民增收的核心产业,同时,稻田湿地还具有调节气候、涵养水源的生态功能,实现了经济与生态效益的统一。

三、总结

2022 年黑龙江省小麦、玉米和水稻幼苗影像数据集不仅为作物苗期生长监测提供了高精度的数据支撑,更通过多维度影像信息,搭建了 "作物表型 - 环境响应 - 管理策略" 的研究桥梁。结合小麦、玉米、水稻的独特生物学特性与农业地位,该数据集的应用将进一步推动东北寒地作物精准种植技术的发展,为保障区域粮食安全、提升农业生产效率提供有力的科技支持。

注:本文中的数据和指标仅为示例,实际数据请参考最新发布的2022 年黑龙江省小麦、玉米和水稻幼苗影像数据集.

数据说明

1、数据来源网络收集

2、本资源仅用作为学习用途,不能用于商业通途

3、2022 年黑龙江省小麦、玉米和水稻幼苗影像数据集。数据为jpg格式。。请自行斟酌使用。

数据获取方式

点击关注后台咨询