第5章 AB实验的随机分流

目录

一、引言:本章概述

二、单层分流模式:实现与挑战

三、正交分层模式:流量复用与正交性

1. 正交性问题:如何保证层间独立性

2. 分层问题:如何设计层结构

四、散列算法:性能与评估

五、总结:关键要点回顾

一、引言:本章概述

在AB实验中,随机分流是确保实验可靠性的基础,核心目标是将用户公平随机地分配到实验组和对照组,从而准确测量策略效果。本章针对四个关键问题展开:用户随机分组机制、实验流量不足的解决、层间正交性的实现,以及散列算法的选择。

通过单层分流模式处理小规模实验需求,正交分层模式应对并发实验的流量复用挑战,并辅以散列算法保证分流的均匀性和独立性。这些方法在实践中需结合监控(如AA实验)来避免偏差。

二、单层分流模式:实现与挑战

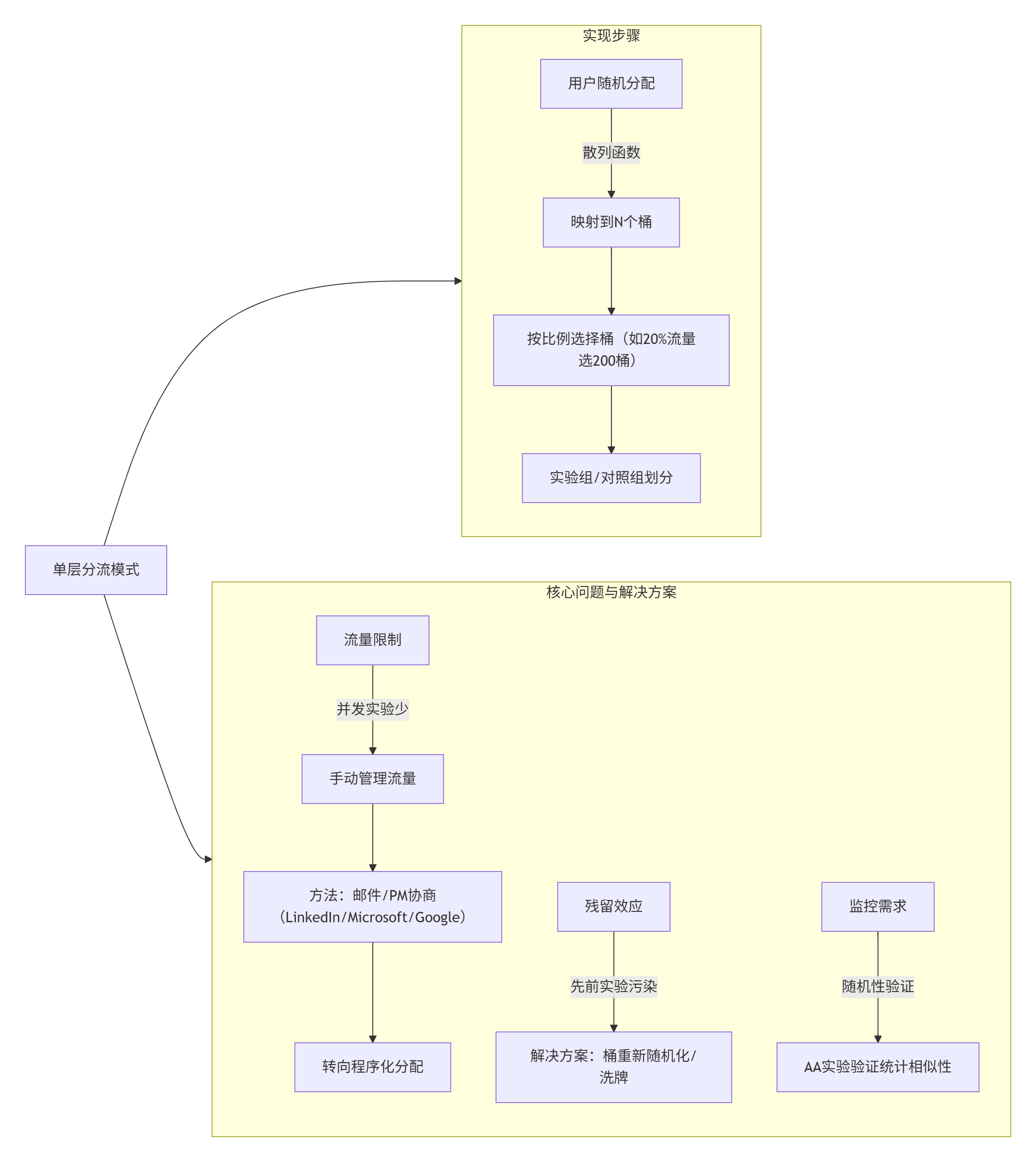

解释用户随机分组方法、流量限制问题及解决方案。

在AB实验的早期阶段,通常采用单层分流模式。该方法的核心是用户在同一时间内仅参与一个实验,确保实验单元的唯一性。以下是详细解释:

- 随机分组机制:使用散列函数(如MD或Murmur)将用户映射到固定数量的桶(buckets)中。例如,1000万用户通过散列函数分配到1000个桶,每个桶约10000用户。实验流量(如20%)通过随机选择对应比例的桶实现。关键在于:

- 随机性与确定性:散列过程必须是随机的(保证用户公平分布),但又是确定性的(相同用户每次映射到相同桶),确保实验可重复。

- 相似性验证:通过AA实验(第7章)验证桶间统计相似性,例如关键指标(如点击率)应大致相同,避免因用户分布不均导致偏差。

- 流量限制问题:单层模式下,实验流量(可用用户数量)有限,无法支持大量并发实验。LinkedIn、Microsoft和Google早期通过手动管理流量(如电子邮件协商),但效率低下。随着实验量增加,手动方法无法满足需求,需转向程序化分配(如自动化流量调度)。

- 常见问题与解决方案:

- 残留效应:先前实验可能污染当前桶(如策略遗留影响)。解决方案包括桶的重新随机化或洗牌(打乱桶顺序),避免连续分配。

- 监控重要性:Google等公司通过监控桶特征(如用户数量分布)发现随机化错误。配置AA实验或SRM校验可检测分流不均(如组间指标显著差异)。

单层模式简单易用,但限制了实验规模。下一节介绍的正交分层模式解决了这一瓶颈。

三、正交分层模式:流量复用与正交性

重点解析层间正交性的原理(包括数学推导)、分层策略和架构框架。

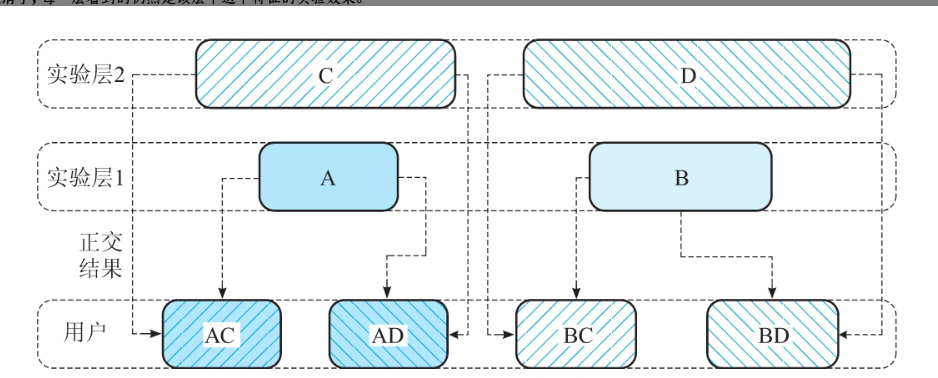

为解决单层模式流量不足的问题,正交分层模式允许用户同时参与多个实验,通过多层结构实现流量复用。核心在于层间正交性(independence),确保不同层实验互不干扰。

1. 正交性问题:如何保证层间独立性

正交性是什么?就是让不同层的实验互不干扰。

比如你在测试「按钮颜色」(层1)和「广告文案」(层2),正交性保证颜色实验不会影响文案实验的测量结果。

类比:像多层透明玻璃,每层图案叠加后互不遮挡(层1画红色,层2画条纹,最终看到的是红条纹,但红色不影响条纹的独立性)。

正交性指用户在各层中的分布均匀随机,使得层间影响相互抵消。例如,层1的实验A和层2的实验C正交时,实验C的效果不会干扰A的测量结果。

正交性原理:如果层1用户均匀随机分布到其他层,则层间影响被抵消。

观察指标:点击率

假设层1实验组A和B的流量比例分别为N(A)和N(B),层2实验组C和D的流量比例为N(C)和N(D)。正交时,同时命中A和C的用户数量N(AC)应满足N(AC) = N(A) × N(C)。

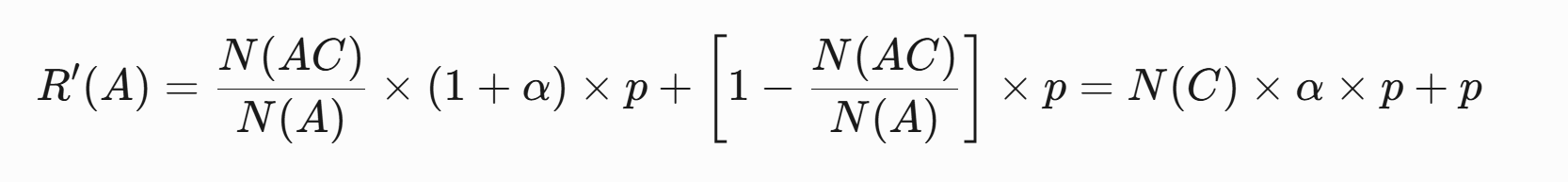

当层2实验组C应用新策略(点击率提升α),其对层1实验组A的影响计算为:

实验组A、B、C、D都不应用任何策略时,R(A)=R(B)=R(C)=R(D)=p,R代表点击率。

假设实验层2的实验组C应用了新策略,点击率相对提升为α,那么此时R(C)=(1+α)×p。

实验组C对实验组A的影响分两部分,一部分是被C策略影响的用户N(AC),效果为(1+α)×p,一部分是没有被C策略影响的用户1-N(AC),效果仍然为p,此时原来A策略作用人群总效果,以R'表示

变化量![]() 。同理,实验C对B的影响ΔR(B)相同,因此在对比A和B时,C的效果被抵消。

。同理,实验C对B的影响ΔR(B)相同,因此在对比A和B时,C的效果被抵消。

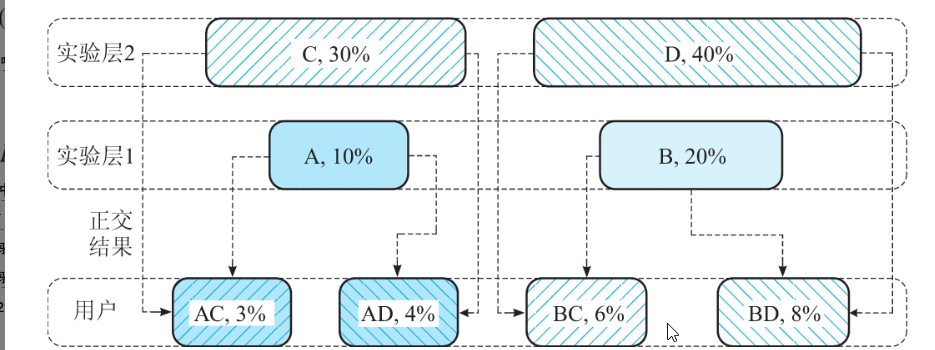

正交计算案例

实验层1:10%用户命中组A(按钮红色),20%组B(按钮蓝色)。

实验层2:30%用户命中组C(文案“限时优惠”),40%组D(文案“新品上市”)。

正交组合占比=层1分组比例×层2分组比例

层1中10%用户命中A,层2中30%用户命中C,则同时命中A和C的用户比例为3%(即N(AC) = N(A) × N(C))。分组比例保持一致(如N(A):N(B) = N(AC):N(BC)),证明正交性。

通过分层独立分配,确保实验效果可精准分离。若总用户为1000人:

-

同时命中A和C的用户数 = 1000 × 3% = 30人

-

同时命中B和D的用户数 = 1000 × 8% = 80人

层间无干扰:D组策略若提升10%点击率,对A、B组的影响是均匀的(A组+4%×10%,B组+8%×10%),对比A/B时差异抵消。

用“涨工资”理解影响抵消

假设公司给D组的人涨工资10%,会影响其他实验:

A组中有4%的人(AD块)涨了工资 → A组整体收入 +4%×10%=+0.4%

B组中有8%的人(BD块)涨了工资 → B组整体收入 +8%×10%=+0.8%

关键魔法:

当比较A组和B组的收入时:

A组收入 = A策略效果 + 0.4%

B组收入 = B策略效果 + 0.8%

A vs B差异 = (B策略 - A策略) + (0.8%-0.4%) = 真实差异 + 0.4%

但因为我们知道干扰量就是0.4%,直接减掉它,就能算出真实的A/B策略差异!

什么是“加盐”?

加盐(Salting)是实际实现层间正交性的关键技术手段。

简单说:加盐是通过在散列函数中加入层级标识符,确保同一用户在不同层的分组结果独立。

-

类比:就像给同一把钥匙(用户ID)配不同的锁芯(盐值),使得钥匙在不同房间(层)开不同的门(分组)。

具体操作:

-

原始散列:直接用用户ID散列 → 用户被随机分到桶(如桶1~100)。

-

加盐散列:用户ID + 层ID(如“UI层”)作为新输入 → 重新散列,得到完全不同的桶分布。

-

例如:

-

用户123在UI层:

hash("123_UI")→ 桶A -

同一用户在广告层:

hash("123_AD")→ 桶B

-

-

若不加盐,用户在所有层使用相同的散列结果 → 导致层间分组强相关(如UI层桶A的用户永远在广告层桶A)。

加盐后,通过不同盐值(如“UI”、“AD”)打散关联性,实现图中标注的正交结果层比例(如AC=3%、BD=8%)。

2. 分层问题:如何设计层结构

分层策略旨在平衡流量复用和避免实验冲突(如参数碰撞导致用户体验差)。

分层原则:

- 同类业务互斥:改变同一类参数(如UI元素)的实验放入同一层,防止冲突。例如,UI层可细分为文字、颜色等子层,但避免过细拆分(如单独按钮颜色层),以免增加碰撞风险。

- 不同类业务正交:如UI层、搜索层、广告层拆分到不同层,通过正交保证层间隔离。流量复用允许用户同时参与多层实验(如最多3个)。

层域架构:

为支持复杂实验(如跨层联合测试),引入“域”(domain)概念。域代表未分层的流量,可嵌套层结构:例如,在穿透域(permeated domain)中,可进行跨层联合实验(如同时测试字体和颜色)。

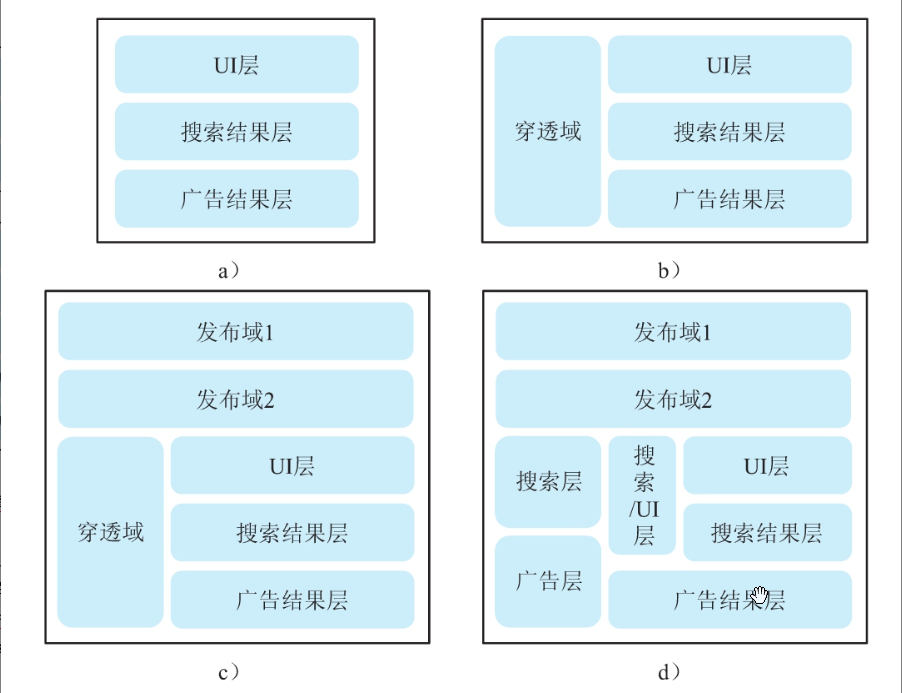

图5-3展示了经典架构:a图是三层正交框架;b图添加穿透域,允许域内实验;c图引入发布域;d图为复杂嵌套框架。核心是域间实验互斥(用户仅在一个域中)。

正交分层模式显著提升流量利用率,但需注意层数过多会增加碰撞概率。优化方案包括监控层间交互。

用“乐高积木”解释这张图

1. 核心概念拆解

- 域(Domain):一整块完整的乐高底板(比如8×16的蓝色底板),代表未切分的原始流量池。

- 层(Layer):在底板上拼出的独立乐高条(比如UI层、搜索层、广告层),每条代表一类实验的专属区域。

- 穿透域(Permeated Domain):一块可以跨层穿透的特殊积木(如图b红色块),允许实验同时影响多层。

2. 四张子图详解

a图(正交层框架):像把底板切成3条独立乐高层(UI/搜索/广告),每条层互不干扰,用户最多同时参与3个实验(每层1个)。

b图(穿透域+正交层):底板被分成两大块:

- 左边红色穿透域:实验可跨层联动(如同时改UI和广告)。

- 右边正交层:和a图一样严格分层。

- 规则:用户不能同时踩在红色和蓝色区域!

c图(加入发布域):新增黄色发布域:专门用于新功能灰度发布,和其他域严格隔离。

d图(复杂嵌套):像多层乐高嵌套:大域里套小层,小层里再分域(如“广告层”内部分为“图文域”和“视频域”)。

3. 为什么这样设计?

- 正交层:保证实验独立性(如测试按钮颜色不影响搜索算法)。

- 穿透域:解决跨层联动的需求(如改UI必须同步改广告样式)。

- 发布域:避免新功能干扰AB测试结果。

4. 用户需记住的规则

- 实验不跨界:用户要么在穿透域,要么在正交层,不能两边蹭!

- 分层不超3:正交层中,用户最多同时参与3个实验(UI+搜索+广告各1个)。

- 域可无限套娃:大域里可以再分小层,小层里还能再切域。

5. 现实类比

- 正交层 ≈ 公司分部门(设计部、技术部、市场部),员工只能在一个部门领任务。

- 穿透域 ≈ 跨部门项目组(临时抽调各部门人员协作)。

- 发布域 ≈ 封闭开发的新产品线,和其他业务完全隔离。

四、散列算法:性能与评估

说明算法选择标准、常见类型及实际应用中的问题。

散列算法是实现随机分流的技术基础,影响分流的效率和质量。

评估指标:

- 计算性能:算法速度需快,以免影响线上响应(如Murmur算法性能优于MD)。

- 均匀性:用Hash_diff衡量组间用户数量差异:Hash_diff = (组间用户数量标准差) / (组间用户数量均值)。值越小,均匀性越好(理想为0)。

- 相关性:用Layer_diff衡量层间组交集差异:Layer_diff = (层间组交集标准差) / (层间组交集均值)。值越小,层间独立性越高。

目标:检查用户是否均匀分布到各实验组。

步骤:

将10,000用户分配到UI层的A/B组(各50%流量)。

统计A/B组实际用户数:

A组:4,950人

B组:5,050人

计算Hash_diff:

均值 = (4950 + 5050)/2 = 5000

标准差 = √[(4950-5000)² + (5050-5000)²]/2 = 50

Hash_diff = 50/5000 = 0.01(接近0,均匀性优秀)

问题案例:若A组4800人,B组5200人,则Hash_diff=0.04,需排查散列函数或分流逻辑。

目标:验证UI层和广告层的实验是否独立(正交性)。

步骤:

用户同时命中UI层(A/B组)和广告层(C/D组),统计交叉占比:

AC组:24.8%

AD组:25.2%

BC组:24.9%

BD组:25.1%

计算Layer_diff:

均值 = (24.8+25.2+24.9+25.1)/4 = 25%

标准差 = √[(24.8-25)² + (25.2-25)² + (24.9-25)² + (25.1-25)²]/4 ≈ 0.16

Layer_diff = 0.16/25 ≈ 0.0064(极低,层间独立性高)

问题案例:若AC组占30%,BD组占20%,则Layer_diff=0.2,表明层间存在干扰,需检查散列盐值(Salt)是否按层区分。

常见算法:MD、SHA、JDB、Murmur等。Murmur最常用,因其高性能、强抗碰撞性(均匀性和相关性最优)。

实际挑战:尽管算法理论上保证均匀,实际中可能出现分流不均(如用户行为差异或系统错误)。检测方法:

- SRM校验或AA实验:运行无策略差异的实验,监控指标显著差异(如组间点击率不一致)。

- 原因包括高活跃用户分布不均或遗留实验影响。建议实验前必做基础校验。

散列算法是分流系统的核心,需结合业务场景优化选择。

五、总结:关键要点回顾

本章系统解析了AB实验随机分流的关键机制:

- 单层分流模式:适合小规模实验,通过散列函数随机分配用户到桶,但面临流量限制和残留效应问题,需监控和程序化管理。

- 正交分层模式:解决流量复用问题,核心是层间正交性(通过加盐值散列保证),确保实验独立。分层策略(有限层+域架构)避免冲突,提升扩展性。

- 散列算法:优先选择高性能、高均匀性算法(如Murmur),并通过Hash_diff和Layer_diff评估质量。实践中需防范分流不均。

- 整体启示:随机分流不仅是技术实现,更需结合统计监控(如AA实验)和业务理解。Google、LinkedIn等公司的经验证明,自动化分层和算法优化是支撑大规模实验平台的关键。

来源书籍:——刘玉凤《AB实验:科学归因于增长的利器》