如何平衡短期与长期需求

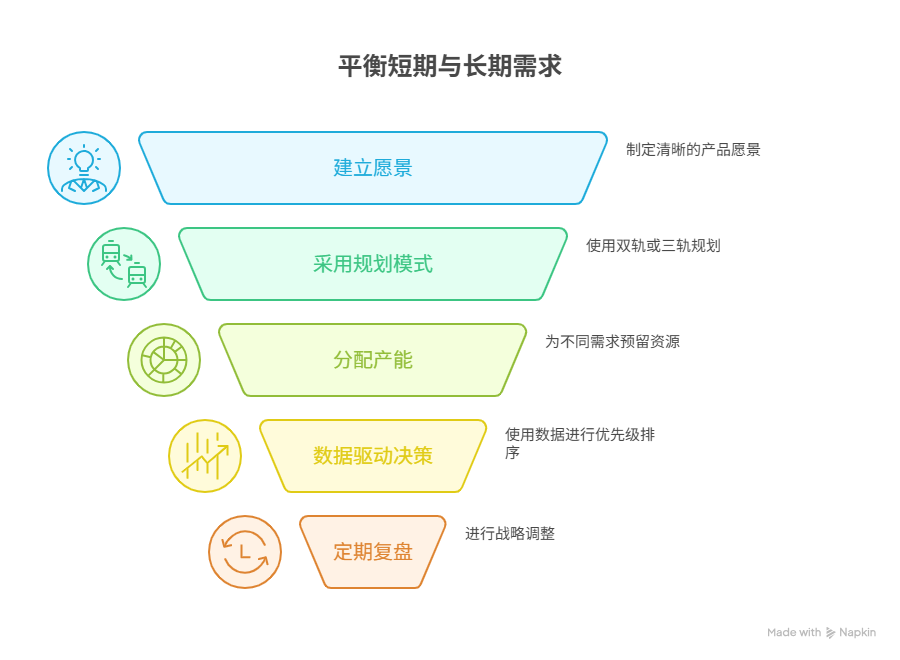

在项目与产品管理中,成功地平衡短期与长期需求,其核心在于将这种平衡,从一种依赖于个人英雄主义的“艺术”,转变为一套有章可循的、系统性的“科学”。这需要组织建立一个结构化的、多层次的战略调控框架,其关键举措涵盖:建立清晰的产品愿景与路线图、采用“双轨”或“三轨”规划模式、为不同类型的需求预留固定比例的产能、运用数据化的优先级框架进行决策、以及建立定期的战略复盘与调整机制。其中,为不同类型的需求预留固定比例的产能,是一种极其有效且易于操作的“投资组合”策略。

这意味着,产品负责人需要与关键干系人达成共识,像管理投资组合一样,主动地、有意识地,将团队宝贵的研发“预算”(即开发时间),按一个预设的比例,分配到不同的“资产类别”中去——例如,70%用于驱动当前业务增长的“核心业务需求”,20%用于保障产品长期健康的“架构与技术债”,10%用于探索未来可能性的“创新实验”。

一、平衡的“艺术”与“陷阱”

在产品负责人的日常工作中,他们常常感觉自己像一个在走钢丝的杂技演员,试图在两股强大的、方向相反的力量之间,寻找一个脆弱的平衡点。

一股力量,是来自“当下”的、紧迫的、震耳欲聋的“短期需求”。销售团队带着一份价值百万的合同,要求一个紧急的定制功能;线上一个恼人的Bug,引发了用户的集体抱怨;竞争对手刚刚发布了一个新特性,市场部要求我们立即“跟上”。

另一股力量,则是来自“未来”的、安静的、但却决定生死的“长期需求”。架构师警告说,如果再不重构那个陈旧的核心模块,系统随时可能崩溃;用户研究员发现了一个全新的市场机会,但需要投入半年时间进行探索;产品自身的技术债,已经像滚雪球一样,让每一次的开发都变得举步维艰。

1. “紧急”的暴政

在这种拉锯战中,“紧急”的需求,几乎总是能够战胜“重要”的需求。这就是管理学中著名的“紧急的暴政”(The Tyranny of the Urgent)。短期需求的反馈是即时的、具体的、常常是与某个人的KPI直接挂钩的;而长期需求的价值,则是延迟的、抽象的、常常是关乎整个组织的“集体利益”的。

2. 失衡的巨大代价

一个无法有效平衡这两股力量的团队,其最终的命运,必然会走向两个极端之一:

彻底沦为“短期主义”的“救火队”:团队的所有精力,都被用于满足眼前的、紧急的业务需求和修复Bug。其产品,虽然在短期内看似“响应迅速”,但其技术地基,却在被持续地腐蚀。最终,技术债越积越高,系统的脆弱性和复杂性呈指数级增长,直至某一天,开发一个最简单的功能,都需要耗费数月时间,整个产品的创新能力,彻底丧失。

陷入“象牙塔”式的“长期主义”:团队过度地沉迷于构建一个“完美”的、面向未来的技术架构或产品形态,而完全忽视了当前用户的痛点和市场的竞争压力。其最终结果是,在那个“完美”的未来产品诞生之前,公司可能就已经因为失去了当下的市场和客户,而轰然倒闭。

正如管理大师史蒂芬·柯维(Stephen Covey)在其“四象限”法则中深刻指出的,卓越的组织,其秘诀,就在于能够持续地、有纪律地,将资源,投入到那些“重要但不紧急”的第二象限事务中去。

二、战略罗盘:产品愿景与路线图

要实现平衡,我们首先需要一个能够指引我们做出正确“取舍”的“战略罗盘”。这个罗盘,就是清晰的产品愿景与产品路线图。

产品愿景作为“北极星”:一个清晰的、鼓舞人心的产品愿景(例如,“成为全球小微企业首选的一站式财务管理平台”),为所有长期的、战略性的投入,提供了最终的、无可辩驳的“合法性”。当我们需要说服业务方,为何要投入20%的资源去“重构底层账务系统”时,最好的理由就是:“因为这是为了保障我们,在未来能够稳定、安全地,服务于数百万小微企业这个宏伟愿景的、必不可少的地基工程。”

产品路线图作为“平衡木”:一份优秀的产品路线图,其本身,就应该是一幅体现了“平衡”的战略地图。它不应是一份简单的、按时间排序的“功能列表”,而应是一份**按“战略主题”**组织的、可视化的价值规划。

例如,路线图的泳道,可以清晰地划分为:“核心业务增长”(短中期)、“用户体验优化”(短中期)、“技术卓越与平台健康”(长期)、以及“未来创新探索”(长期)。

通过这种方式,我们将“平衡”这个抽象的概念,显性化、可视化地,呈现在了所有干系人的面前。在像 PingCode 这样的研发管理工具中,其提供的**路线图(Roadmap)**功能,正是为了帮助产品负责人,进行这种高阶的、基于主题的、跨越多个季度的战略规划。

三、核心机制:产能的“预算”分配

在拥有了“战略罗盘”的指引后,我们需要一个具体的、可操作的“执行机制”,来确保这种平衡,能够在日常的、每一个迭代的资源分配中,得到不折不扣的落实。这个机制,就是“研发产能预算制”。

1. 将研发能力视为“投资组合”

一个产品团队,在每个季度或每个迭代中所拥有的“开发时间”(例如,1000个人时),就是他们所能支配的、最宝贵的“投资预算”。一个聪明的“基金经理”(即产品负责人),绝不会将所有的资金,都押在一只股票上。他会构建一个多元化的、风险和回报相平衡的“投资组合”。

2. 建立产能分配的“战略水桶”

在每个大的规划周期(例如,一个季度)开始时,产品负责人需要与技术负责人、核心业务干系人一起,就本周期内的“产能分配比例”,达成一个明确的、书面的共识。一个常见的、健康的分配模型是:

70%的产能,投入到“核心业务需求”中:这部分,是驱动产品当前核心KPI(如用户增长、收入、留存率)的“现金牛”和“增长引擎”。它们通常是短中期的、价值明确的需求。

20%的产能,投入到“架构与技术债”中:这部分,是对产品长期健康和可维护性的“保健投资”。包括了对老旧代码的重构、技术的升级、自动化测试的完善等。这20%的“固定预算”,是确保我们的“快”,是可持续的“快”,而非“饮鸩止渴”式的“奔向悬崖”。

10%的产能,投入到“创新与探索”中:这部分,是面向未来的“天使投资”。它允许团队去探索一些没有明确ROI、高风险、但可能会带来颠覆性回报的新技术或新想法。

这个“70-20-10”的比例,并非一成不变,它可以根据产品的不同生命周期阶段,进行动态的调整。例如,一个处于“探索期”的全新产品,其“创新探索”的比例可能会更高。

四、决策框架:统一的“价值标尺”

在划分好了“水桶”之后,我们还需要一套统一的“价值标尺”,来决定,在“同一个水桶”内,哪些需求应该被赋予更高的优先级。

1. 运用统一的优先级模型

无论是短期的业务需求,还是长期的技术债需求,它们都应被放入同一个、客观的优先级排序框架中进行评估,例如WSJF(加权最短作业优先)或RICE模型。

2. 如何量化不同类型需求的“价值”

其挑战在于,如何用“同一种语言”,来量化不同类型需求的“价值”。

对于短期的业务需求:其“价值”,可以相对直接地,通过其对业务核心KPI的预期提升,来量化。

对于长期的技术债需求:其“价值”,则需要通过“机会成本”或“风险规避”的语言,来进行“翻译”。

例如,“重构订单模块”这个技术债,其价值可以被描述为:“如果不做,未来所有与订单相关的新需求,其开发效率都将降低50%,且系统每月因此产生的线上故障,将造成约5万元的客户赔偿损失。”

对于创新探索需求:其“价值”,则应通过“学习价值”来衡量。“通过这次探索,我们期望能够验证‘我们的用户是否对AI生成的报告感兴趣’这个核心假设。”

通过这种方式,我们将所有不同“性质”的需求,都转化为了可在同一个维度上进行比较的“经济价值”,从而使得优先级排序,变得更加科学和公正。

五、组织与流程的“双轨”模式

除了战略和决策框架,一些领先的组织,还通过“组织结构”和“流程设计”的创新,来系统性地保障短长期需求的平衡。其中,**“双轨敏捷”(Dual-Track Agile)**就是一种极具代表性的先进模式。

1. 探索(Discovery)与交付(Delivery)的并行轨道

“双轨敏捷”,将产品开发工作,划分为两条并行的、但又紧密协作的“轨道”:

探索轨道(Discovery Track):这条轨道,主要由一个小型的、核心的“三驾马车”(产品经理、设计师、技术负责人)驱动。他们的工作,是持续地、面向“未来”的。他们不负责本周或下周的交付,而是聚焦于未来1-3个月的需求,进行深入的用户研究、方案设计、原型验证和技术预研。他们是产品的“侦察兵”和“规划师”。

交付轨道(Delivery Track):这条轨道,由整个研发团队驱动。他们的工作,是**高度聚焦于“当下”**的。他们从“探索轨道”已经输出的、那些经过了充分验证的、高质量的“待办列表”中,拉取任务,并将其,在当前的迭代(Sprint)中,高效地、高质量地,转化为“可工作的软件”。他们是产品的“主力部队”和“生产线”。

2. 两轨之间的无缝衔接

“探索轨道”的最终产出,就是“交付轨道”的、最高质量的“输入”。这种模式,通过组织结构的设计,天然地,就为“长期思考”(探索)和“短期执行”(交付),都提供了专门的、受保护的时间和空间。

在工具层面,这种模式也可以得到很好的支撑。例如,团队可以在 Worktile 这样的通用协作平台上,为“探索轨道”创建一个专门的、流程更灵活的“探索看板”,用于管理用户访谈、原型设计等任务。而当一个需求,在“探索轨道”中被充分验证,并被定义清晰后,就可以被正式地,创建为 PingCode 中的一个“用户故事”,进入其严谨的、面向交付的研发工作流。

常见问答 (FAQ)

Q1: “技术债”总是优先级最低,永远排不上,怎么办?

A1: 这正是引入“产能预算制”的核心价值所在。通过与所有干系人,就“必须将固定比例(如20%)的资源,投入到技术健康上”这一原则,达成前置的、战略性的共识,可以确保技术债的偿还,不再需要与其他短期的业务需求,在同一个“竞技场”中进行“不公平”的竞争。

Q2: 如何说服只看重短期业绩的业务方,同意我们投入资源做长期架构优化?

A2: 关键在于,用“商业的语言”而非“技术的语言”,来翻译长期投入的价值。不要说“我们要重构”,而要说“为了让我们未来响应你们新需求的速度,能够提升一倍,并杜绝目前频发的、导致客户流失的A类线上故障,我们需要进行一次为期两个月的‘地基加固’工程。”

Q3: “双轨敏捷”是不是意味着需要两拨不同的人?

A3: 不完全是。通常,“探索轨道”的核心,是一个固定的“三驾马车”小组。但他们会根据需要,邀请“交付轨道”中的、不同专业领域的工程师,临时性地、短期地,参与到某个具体的技术预研或方案设计中来。这是一种灵活的、动态的资源调配。

Q4: 我们的团队很小,既要响应紧急需求又要考虑长期发展,该怎么办?

A4: 小团队,更需要严格地、有纪律地,去执行“产能预算制”。即便每个迭代,只能投入10%的时间(例如,一个人天)去做技术债的偿还或创新探索,也必须坚持下去。这种“微小但持续”的投入,其长期的“复利效应”,将是惊人的。