Agent用户体验设计:人机交互的最佳实践

Agent用户体验设计:人机交互的最佳实践

🌟 Hello,我是摘星!

🌈 在彩虹般绚烂的技术栈中,我是那个永不停歇的色彩收集者。

🦋 每一个优化都是我培育的花朵,每一个特性都是我放飞的蝴蝶。

🔬 每一次代码审查都是我的显微镜观察,每一次重构都是我的化学实验。

🎵 在编程的交响乐中,我既是指挥家也是演奏者。让我们一起,在技术的音乐厅里,奏响属于程序员的华美乐章。

目录

Agent用户体验设计:人机交互的最佳实践

摘要

一、体验目标:让智能体的行为边界清晰、稳定、可预期

二、用户旅程分解:从意图到结果的关键触点

三、对话节奏与干预时序:何时解释、何时请求确认

四、信息架构与状态机:把复杂体验拆为清晰状态

五、可解释性落地:从“黑箱回答”到“结构化证据”

5.1 前端:展示“结构化解释卡片”的最小实现(TypeScript/React)

5.2 后端:以“可控工具调用”为中心的最小封装(Python)

六、指标与评估:用数据校准用户体验

七、无障碍与国际化:让更多用户“用得上、用得好”

八、设计清单与反模式

九、流程复盘:从设计到上线的落地路径

十、总结:把“体验的确定性”编织进每一次回答

参考链接

关键词标签

摘要

在构建面向真实用户的 Agent 时,我始终坚信“用户体验(UX)不是皮肤,而是骨架”。很多团队把重心放在模型能力、工具数量和提示词技巧上,却忽略了人与智能体相处的“秩序与节奏”:何时引导、何时解释、何时请求确认、何时沉默。作为“摘星”,我在多行业落地中看到的成功共性是:可解释性、可控性、可预期性、可逆性“四性合一”。可解释性让用户理解系统的来龙去脉,可控性给用户关键节点上的“刹车”,可预期性减少“惊喜式失败”,可逆性保障每一步都有回退与纠错。本文以“人机交互最佳实践”为主线,拆分旅程设计、对话节奏、信息架构、解释层与度量方法,提供4幅可视化图(旅程、时序、流程、反馈占比),并用两段精炼代码展示如何在前端与后端落地“结构化解释”和“可控工具调用”。我会用表格对比关键指标的取舍,给出反模式清单,帮助你把“好用、可信、放心”的体验织进 Agent 的每一次回应。最终目标不是“更聪明的 AI”,而是“更可靠的人机协作”。

体验箴言:把每一次回答都视作一次“可验证的承诺”,而不是“天马行空的猜想”。

一、体验目标:让智能体的行为边界清晰、稳定、可预期

- 可解释性:结论-证据-限制条件三段式呈现,支持一键展开溯源。

- 可控性:高风险动作前置确认;工具调用前展示摘要;提供“撤销/回滚”入口。

- 可预期性:稳定的交互节奏与反馈时机;错误信息标准化、分级化。

- 可逆性:任何一步允许回退到可用状态;保持字段级变更日志。

原则引言:“设计是对不确定性的管理。”——体验设计需要把不确定性关在界面与流程的约束中。

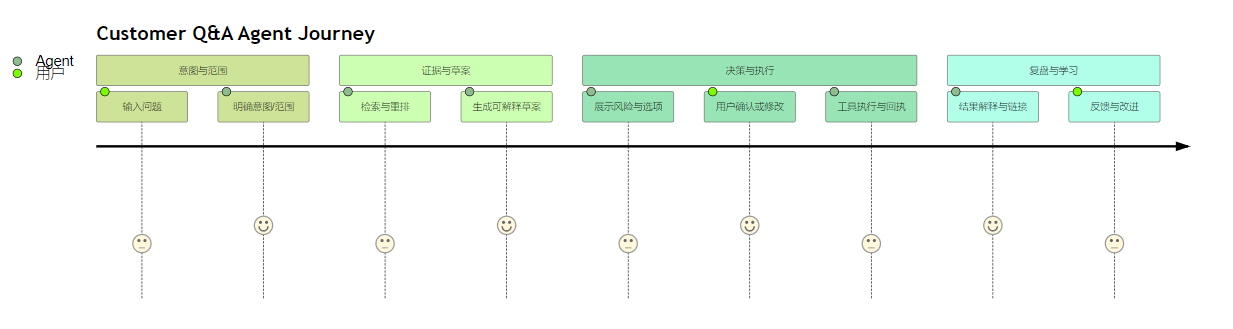

二、用户旅程分解:从意图到结果的关键触点

在一个典型的客服问答 Agent 场景里,用户从提出问题到完成任务,会经历意图澄清、证据检索、草案生成、确认与落地的完整旅程。每一环都需要明确的反馈与选择。

图1展示“从提问到确认执行”的旅程触点与情绪波动。旅程图前后两个关键点:意图澄清时的温和引导,以及高风险动作的二次确认。

图1:客服问答Agent用户旅程图(journey,展示关键触点与情绪曲线)

小结:把“证据与草案”从“决策与执行”阶段拆开,有助于建立信任与可控性。

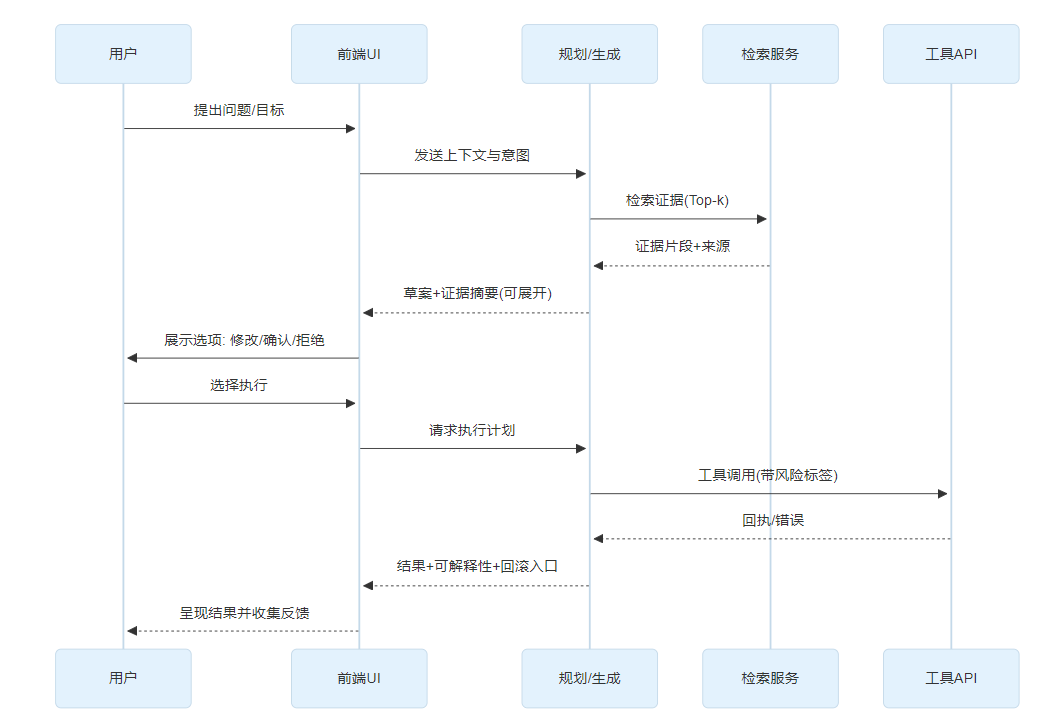

三、对话节奏与干预时序:何时解释、何时请求确认

时序图帮助我们明确每一次模型思考、工具调用、用户确认的相对顺序与可见性。要点:工具调用摘要对用户可见;高风险动作需要二次确认;失败时优先提供回退选项。

图2:对话回合与干预时序(sequenceDiagram,用于展示系统交互顺序)

要点:任何非幂等操作都要“先摘要、再确认、后执行,并提供回滚链接”。

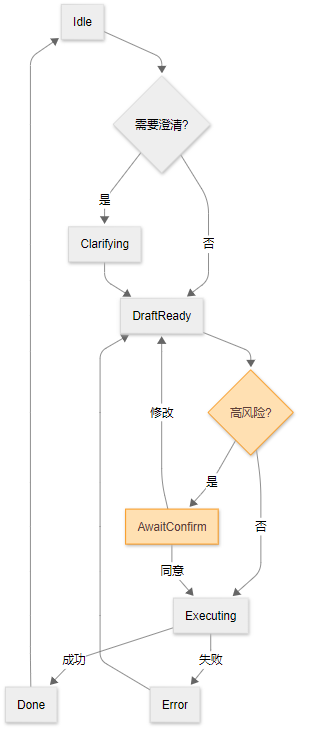

四、信息架构与状态机:把复杂体验拆为清晰状态

流转状态包含:Idle、Clarifying、DraftReady、AwaitConfirm、Executing、Done、Error。每个状态规定输入、输出、可见信息、可用操作。

图3:界面状态与分支(flowchart,展示状态切换与分支条件)

设计建议:

- 高风险分支自带“解释+影响范围+回滚成本”。

- Error 状态不显示“神秘错误”,而是标准化的可行动建议。

五、可解释性落地:从“黑箱回答”到“结构化证据”

5.1 前端:展示“结构化解释卡片”的最小实现(TypeScript/React)

意图与要点:

- 把“结论、证据、限制条件、操作”四块信息模块化。

- 支持一键展开证据原文与来源链接。

- 为工具调用结果展示“摘要+明细+回滚”。

// 文件:ExplainerCard.tsx

import React, { useState } from "react";type Evidence = { snippet: string; source: string };

type ToolLog = { name: string; summary: string; detail?: string; undoToken?: string };interface Props {conclusion: string;evidences: Evidence[];constraints?: string[];tool?: ToolLog;

}export const ExplainerCard: React.FC<Props> = ({ conclusion, evidences, constraints = [], tool }) => {const [expand, setExpand] = useState(false);return (<div className="card"><h3>结论</h3><p>{conclusion}</p><h4>证据</h4><button onClick={() => setExpand(!expand)}>{expand ? "收起" : "展开原文与来源"}</button>{expand && (<ul>{evidences.map((e, i) => (<li key={i}><blockquote>{e.snippet}</blockquote><a href={e.source} target="_blank" rel="noreferrer">来源</a></li>))}</ul>)}{constraints.length > 0 && (<><h4>限制与不确定性</h4><ul>{constraints.map((c, i) => <li key={i}>{c}</li>)}</ul></>)}{tool && (<><h4>工具执行</h4><p>摘要:{tool.summary}</p>{tool.detail && <details><summary>明细</summary><pre>{tool.detail}</pre></details>}{tool.undoToken && <button data-undo={tool.undoToken}>撤销变更</button>}</>)}</div>);

};关键行点评:

- Evidence/ToolLog:把“证据、工具回执”结构化,避免散落在长文本中。

- expand:证据默认折叠,降低信息负担,保持透明可查。

- undoToken:给“撤销”预留令牌,形成“可逆性”的闭环。

5.2 后端:以“可控工具调用”为中心的最小封装(Python)

意图与要点:

- 统一“风险标签、确认要求、摘要化预览、可回滚令牌”。

- 前端先展示摘要与风险,再由用户确认后实际执行。

# 文件:tool_gateway.py

from typing import Dict, Any, Optional, Callableclass ToolGateway:def __init__(self, exec_fn: Callable[[Dict[str, Any]], Dict[str, Any]]):self.exec_fn = exec_fndef preview(self, plan: Dict[str, Any]) -> Dict[str, Any]:# 返回摘要与风险标签,供前端确认return {"summary": f"将对资源 {plan.get('resource')} 执行 {plan.get('action')}","risk": plan.get("risk", "low"),"requiresConfirm": plan.get("risk", "low") in ["medium", "high"],}def execute(self, plan: Dict[str, Any]) -> Dict[str, Any]:res = self.exec_fn(plan)return {"result": res,"undoToken": res.get("undoToken"),"explain": plan.get("explain", "由策略引擎自动生成")}关键行点评:

- preview:把“做什么、风险多大、是否需要确认”提前暴露,塑造可预期性。

- execute:将“回滚令牌与解释文本”标准化输出,方便前端统一展示。

- exec_fn:注入模式,便于替换不同的工具实现或模拟器。

六、指标与评估:用数据校准用户体验

从 UX 角度,需要把“可用性、信任、效率、稳定性”转为可量化指标,并持续 A/B 与灰度评估。

表1:关键指标对比与设计建议

| 指标 | 定义 | 采集方式 | 用户感知 | 风险 | 设计建议 |

| 一次成功率 | 无需返工直接满足意图 | 任务级打点 | 流畅 | 漏判复杂意图 | 强化澄清与意图确认 |

| 平均回合数 | 从提问到完成的轮次 | 会话日志 | 节奏 | 过度澄清 | 状态化澄清条件 |

| 可解释点击率 | 展开证据/明细的比例 | UI 事件 | 信任 | 信息过载 | 默认摘要+按需展开 |

| 高风险确认率 | 高风险动作的确认通过率 | 事件+分级 | 安全 | 过度打扰 | 仅在必要时触发 |

| 回滚成功率 | 撤销操作成功比例 | 工具日志 | 安心 | 数据残留 | 幂等与补偿事务 |

总结:把“点击率、回合数、确认率、回滚率”联动分析,定位体验瓶颈。

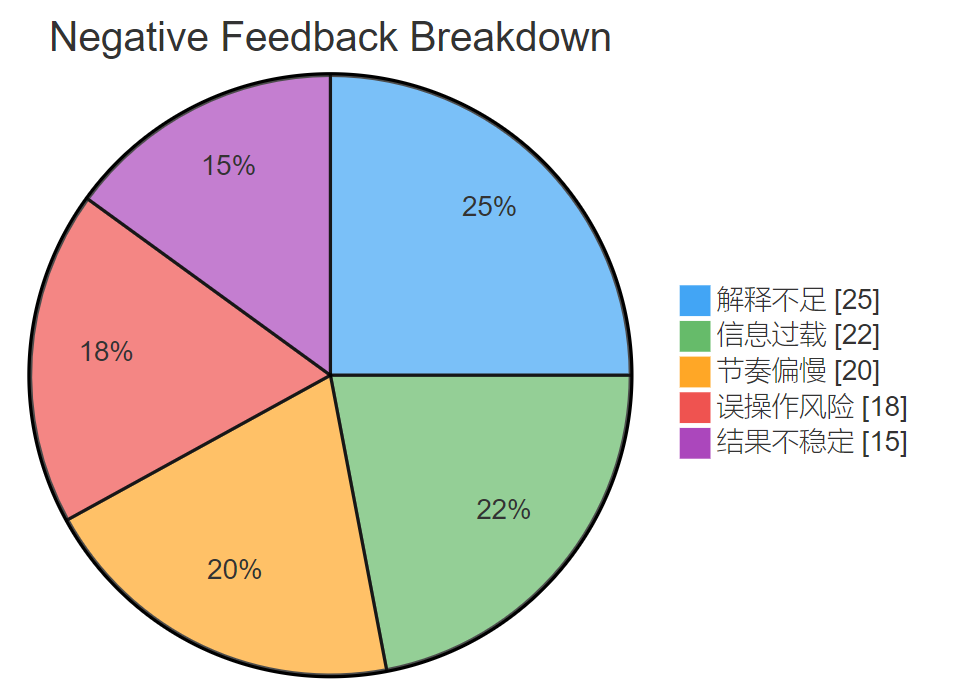

图4:用户负反馈原因占比(pie,用于展示数据分布)

在早期迭代中,我常用该饼图观察“无解释/解释难懂/节奏慢/误操作/信息过载”等占比,指导后续优化方向。

七、无障碍与国际化:让更多用户“用得上、用得好”

- 无障碍(a11y):所有交互元素可键盘操作;图片与图标提供 aria-label;颜色对比度满足 WCAG 2.1 AA。

- 国际化(i18n):文案抽离;日期、数字、本地化格式适配;面向右到左(RTL)布局的样式适配。

- 微文案(microcopy):使用“解释用户获得什么/承担什么”的句式,避免“技术之舌”。

实务箴言:面向极限场景设计,能让你的系统在日常场景下更稳健。

八、设计清单与反模式

- 正向清单:

-

- 证据与结论分离,支持一键展开溯源

-

- 高风险操作二次确认,且可回滚

-

- 失败消息标准化:错误原因+影响范围+可行动建议

-

- 会话状态机化,回合上限与超时策略明确

-

- 指标联动:一次成功率、回合数、解释点击率、回滚成功率

- 反模式:

-

- 黑箱长文回答:无证据、不可溯源

-

- 把澄清当作“闲聊”,导致回合爆炸

-

- 高风险动作静默执行

-

- 把所有错误都叫“网络异常”,剥夺用户行动能力

-

- 只在模型层优化,忽略界面与流程的结构化

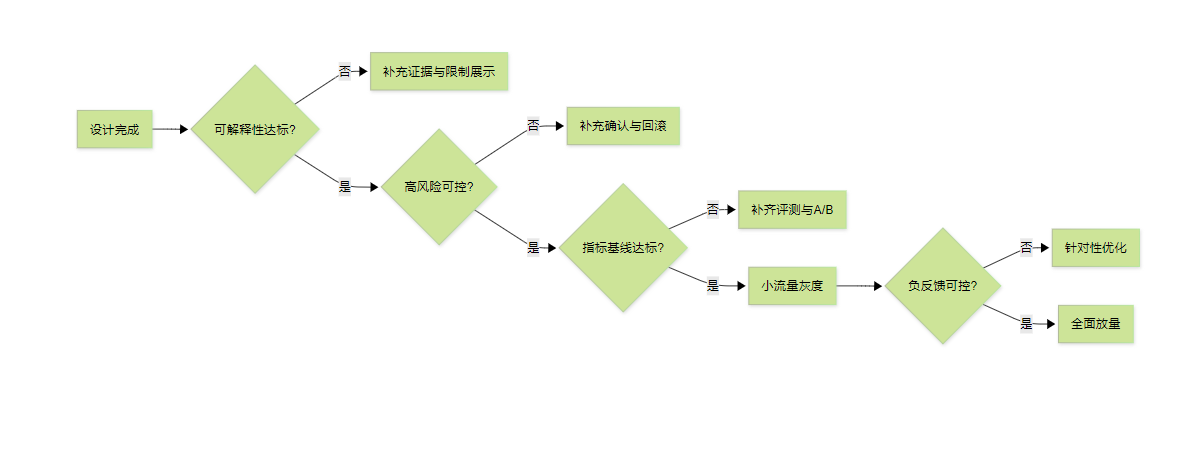

九、流程复盘:从设计到上线的落地路径

为了让团队“看得见、改得动”,建议把“设计-实现-评测-放量”做成可追踪甘特并纳入例会检查;并配合时序与旅程图把问题定位到“触点/步骤/状态”。

图5:上线前检查流程(flowchart,展示检查通道与放量门槛)

十、总结:把“体验的确定性”编织进每一次回答

作为“摘星”,我见过太多令人惋惜的 Agent:模型并不弱,但体验像一滩水——没有结构、没有秩序、没有可预期性。真正的用户体验不是额外的“涂层”,而是把“解释、控制、预期、可逆”四条主线贯穿在旅程、时序、状态与界面里。你看到的每一块卡片、每一个确认、每一次回滚、每一条错误信息,都是在用设计的方式管理不确定性。请记住:用户不怕系统“有限”,用户怕系统“任性”。当我们用结构化的解释、克制的节奏、分级的风险与透明的选择把体验织牢,Agent 的价值才会沉淀为让用户“乐意再来”的信任。愿你带着本文的图与代码,回到你的项目里,对每一个触点提出一个问题:“这里的可解释、可控、可预期与可逆,做到了吗?”如果还没有,就把它补上。这就是我,摘星,对“人机交互最佳实践”的真诚回答。

参考链接

- Nielsen Norman Group: 10 Usability Heuristics for User Interface Design:10 Usability Heuristics for User Interface Design - NN/g

- W3C WCAG 2.1 概览:Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1

- Google PAIR 可解释性资源:https://pair.withgoogle.com/explorables/

- OpenAI Structured Outputs 指南:https://platform.openai.com/docs/guides/structured-outputs

- Microsoft Inclusive Design(包容性设计):Microsoft Inclusive Design

关键词标签

- Agent用户体验

- 可解释性

- 高风险确认

- 状态机设计

- 指标评估

我是摘星!如果这篇文章在你的技术成长路上留下了印记:

👁️ 【关注】与我一起探索技术的无限可能,见证每一次突破

👍 【点赞】为优质技术内容点亮明灯,传递知识的力量

🔖 【收藏】将精华内容珍藏,随时回顾技术要点

💬 【评论】分享你的独特见解,让思维碰撞出智慧火花

🗳️【投票】用你的选择为技术社区贡献一份力量

技术路漫漫,让我们携手前行,在代码的世界里摘取属于程序员的那片星辰大海!