机器学习通关秘籍|Day 03:决策树、随机森林与线性回归

目录

一、决策树

1、概念

2、基于信息增益的决策树的建立

(1)信息熵

(2)信息增益

(3)信息增益决策树建立步骤

3、基于基尼指数的决策树的建立

4、API

二、随机森林

1、算法原理

2、API

三、线性回归

1、回归

2、线性回归

3、损失函数

4、多参数回归

5、最小二乘法

6、API

四、总结

一、决策树

1、概念

决策树是一种常用的机器学习算法,用于解决 分类和回归问题。它通过递归地将数据集划分为子集,构建一棵树形结构,每个节点代表一个特征或属性的判断条件,叶子节点表示最终的分类结果。

2、基于信息增益的决策树的建立

决策树的核心思想是通过选择最优的特征进行划分,从而减少数据的不确定性。以下是基于信息增益的决策树建立步骤:

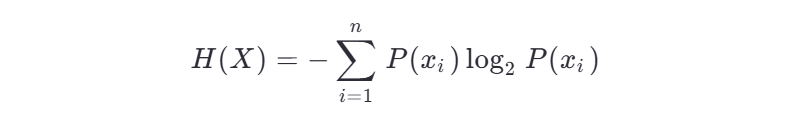

(1)信息熵

信息熵描述的是 不确定性。信息熵越大,不确定性越大。信息熵的值越小,则X的纯度越高。

信息熵是衡量数据集纯度的一个指标,公式如下:

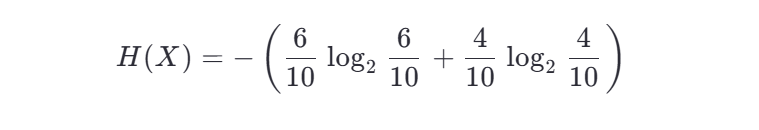

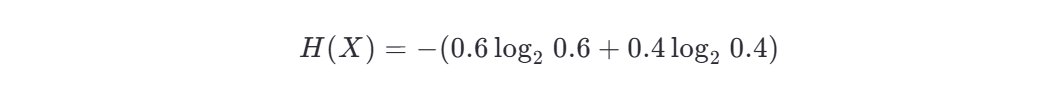

示例: 假设一个数据集中有 10 个样本,其中 6 个属于类别 A,4 个属于类别 B,则信息熵为:

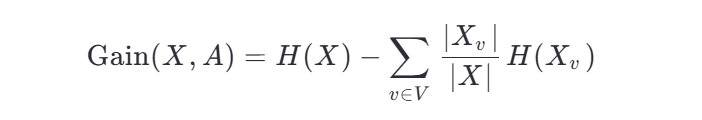

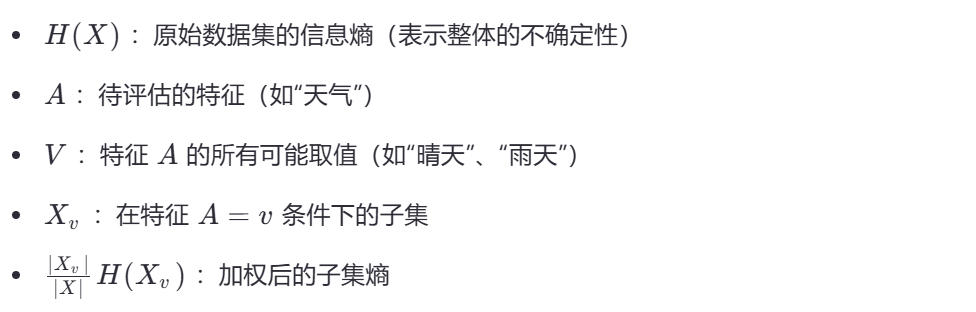

(2)信息增益

信息增益(Information Gain)是决策树中用于选择最优分裂特征的核心指标。它的基本思想是:选择能够最大程度降低数据不确定性的特征进行划分。不确定性由信息熵衡量,信息增益越大,说明使用该特征划分后,数据变得更“纯净”,分类效果更好。

信息增益是一个统计量,用来描述一个属性区分数据样本的能力。信息增益越大,那么决策树就会越简洁。这里信息增益的程度用信息熵的变化程度来衡量, 信息增益公式:

(3)信息增益决策树建立步骤

下面我们通过一个具体例子来详细计算信息增益:

假设我们有一个数据集共 10 个样本,目标是预测用户是否会购买某产品(类别 A:购买,类别 B:不购买)。我们考虑使用“天气”这一特征进行划分,其分布如下:

| 天气 | 样本数 | 购买 | 不购买 |

|---|---|---|---|

| 晴天 | 6 | 5 | 1 |

| 雨天 | 4 | 1 | 3 |

| 总计 | 10 | 6 | 4 |

我们的目标是计算使用“天气”作为分裂特征时的信息增益。

第一步:计算原始数据集的信息熵 H(X)

原始数据集中:

信息熵为:

计算对数值(可使用计算器):

代入:

第二步:计算每个子集的信息熵 H(Xv)

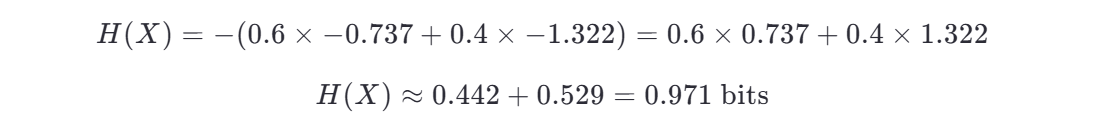

(a) 晴天子集(6 个样本)

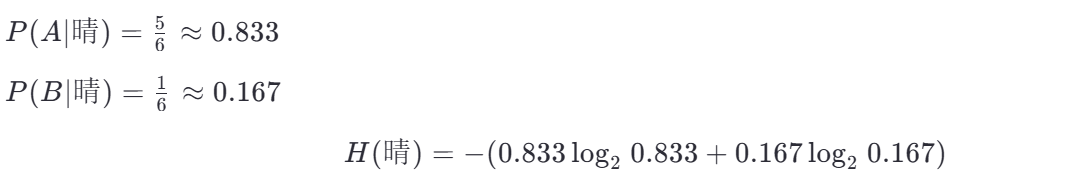

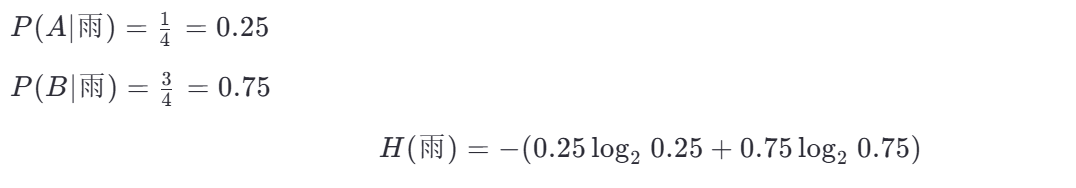

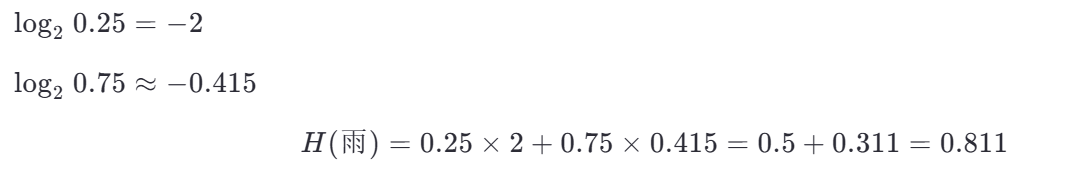

(b) 雨天子集(4 个样本)

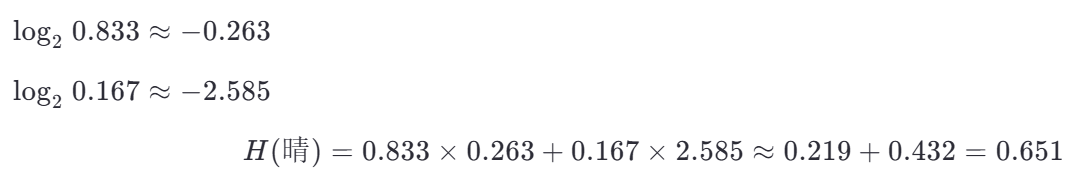

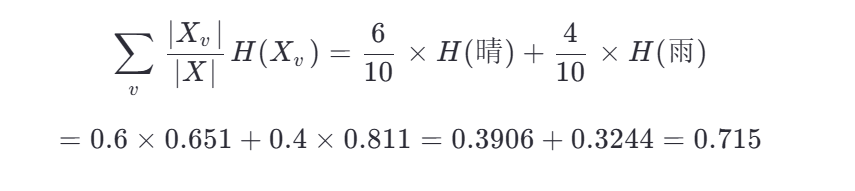

第三步:计算加权平均熵

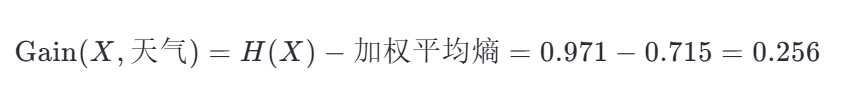

第四步:计算信息增益

信息增益与决策判断的关系

-

信息增益越大,说明该特征对分类的帮助越大。在这个例子中,“天气”带来了 0.256 的信息增益,意味着通过“天气”划分后,整体数据的不确定性显著下降。

-

在构建决策树时,我们会比较所有特征的信息增益,选择增益最大的特征作为当前节点的分裂依据。

-

例如,如果另一个特征“温度”的信息增益是 0.32,大于“天气”的 0.256,那么我们就会优先选择“温度”进行分裂。

-

这体现了决策树的贪心策略:每一步都选择当前最优的特征,逐步构建一棵高效的分类树。

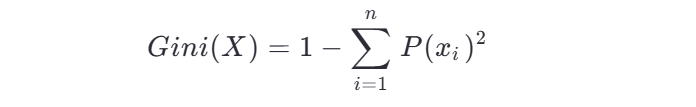

3、基于基尼指数的决策树的建立

基尼指数是另一种衡量数据集纯度的指标,公式如下:

基尼指数越小,数据集的纯度越高。

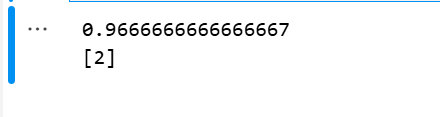

4、API

代码示例:

from sklearn.datasets import load_iris

from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier, export_graphviz

from sklearn.model_selection import train_test_split

x, y = load_iris(return_X_y=True)

x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(x, y, test_size=0.2, random_state=0)

# 创建决策树模型

model = DecisionTreeClassifier()

model.fit(x_train, y_train)

print(model.score(x_test, y_test))y_pred = model.predict([[4.3, 2.6, 1.5, 1.3]])

print(y_pred)

# 导出已经构建的据册数

export_graphviz(model, out_file='../src/tree.txt', feature_names=['花萼长度', '花萼宽度', '花瓣长度', '花瓣宽度'])结果展示:

二、随机森林

森林,顾名思义,就是有很多棵树。

1、算法原理

随机森林是一种基于决策树的集成学习方法,通过构建多棵决策树并结合它们的预测结果来提高模型的泛化能力。其核心思想包括:

-

Bootstrap 抽样:从原始数据集中有放回地抽取多个子集,每棵树使用不同的子集进行训练。

-

随机特征选择:在每个节点分裂时,只考虑一部分随机选择的特征,而不是全部特征。

-

投票机制:对于分类任务,最终预测结果是所有树的多数投票结果;对于回归任务,最终预测结果是所有树的平均值。

2、API

RandomForestClassifier ( n_estimators=100, max_depth=5, criterion='entropy' )

n_estimators: 树的数量,

max_depth: 树的最大深度,

criterion: 评价标准(entropy: 熵, gini: 基尼系数)

代码示例:

from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

from sklearn.model_selection import train_test_split

from sklearn.datasets import load_iris

from sklearn.preprocessing import StandardScaler

# 加载数据集

x, y = load_iris(return_X_y=True)

# 数据集划分

x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(x, y, test_size=0.2, random_state=0)

# 标准化

scaler = StandardScaler()

x_train = scaler.fit_transform(x_train)

x_test = scaler.transform(x_test)

# 创建随机森林模型 n_estimators: 树的数量, max_depth: 树的最大深度, criterion: 评价标准(entropy: 熵, gini: 基尼系数)

model = RandomForestClassifier(n_estimators=100, max_depth=5, criterion='entropy')

model.fit(x_train, y_train)

score = model.score(x_test, y_test)

print(score)

# 预测新数据

y = model.predict([[1.3,2.5,1.1,0.5]])

print(y)结果展示:

三、线性回归

1、回归

回归的目的是预测数值型的目标值y。最直接的办法是依据输入x写出一个目标值y的计算公式。假如你想预测某人的体重(因变量),根据他的身高(自变量)。通过收集一些人的身高和体重数据,我们可以找到它们之间的关系。

张三的体重 = 0.86 * 张三的身高 - 0.5 * 张三的运动时间

这就是所谓的回归方程(regression equation),其中的 0.86 和 0.5 称为回归系数(regression weights),求这些回归系数的过程就是回归。一旦有了这些回归系数,再给定输入,做预测就非常容易了。具体的做法是用回归系数乘以输入值,再将结果全部加在一起,就得到了预测值。

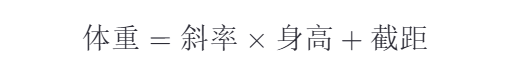

2、线性回归

-

概念:线性回归是回归的一种,它假设因变量与自变量之间存在线性关系。也就是说,可以用一条直线来近似描述它们的关系。

-

例子:如果身高和体重的关系是线性的,那么我们可以画一条直线,这条直线可以表示为:

其中,“斜率”表示身高每增加1单位,体重平均增加多少;“截距”表示当身高为0时的体重值(虽然实际中身高不可能为0,但这是数学上的起点)。

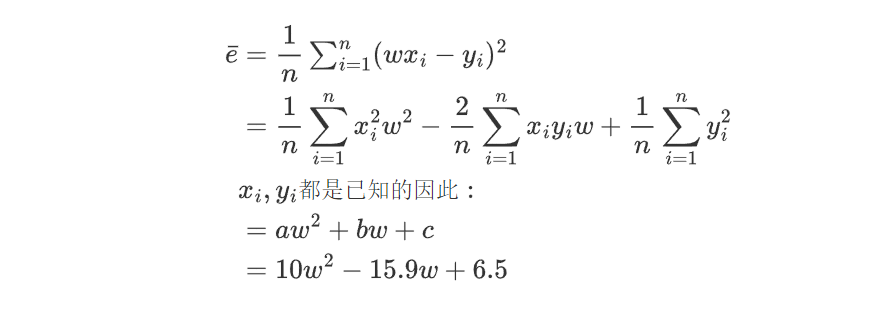

3、损失函数

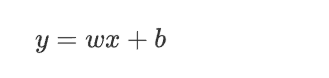

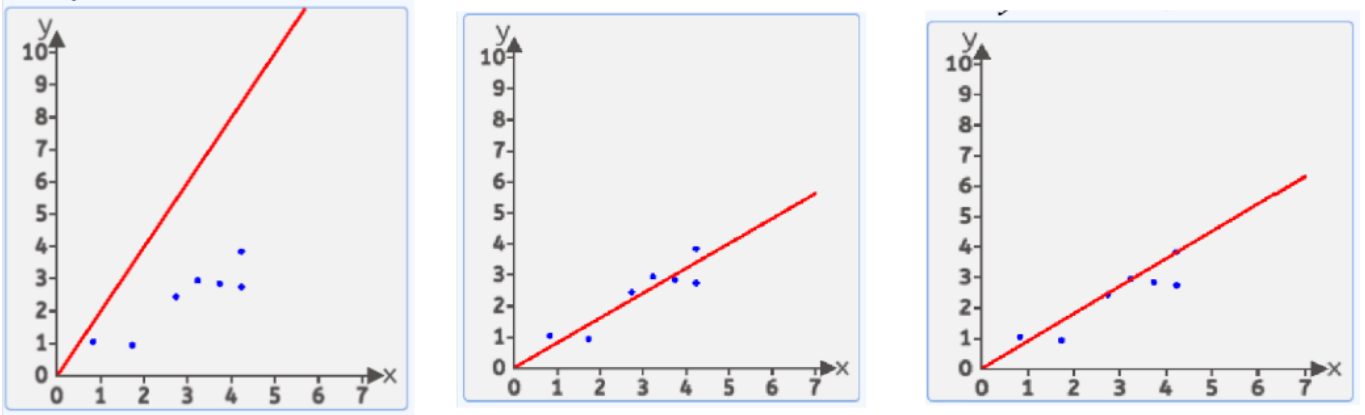

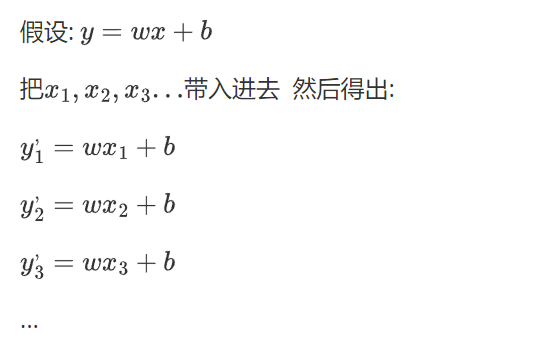

(1)线性方程

我们为了让我们得到的 方程 (模型)更加地贴近真实值,尽可能地提高准确率,由此提出了损失函数。

我们假设 这个最优的方程是:

这样的直线随着w和b的取值不同 可以画出无数条

(2)为了求解最优值,我们引入损失函数

在这无数条中,哪一条是比较好的呢?

我们有很多方式认为某条直线是最优的,其中一种方式:均方差

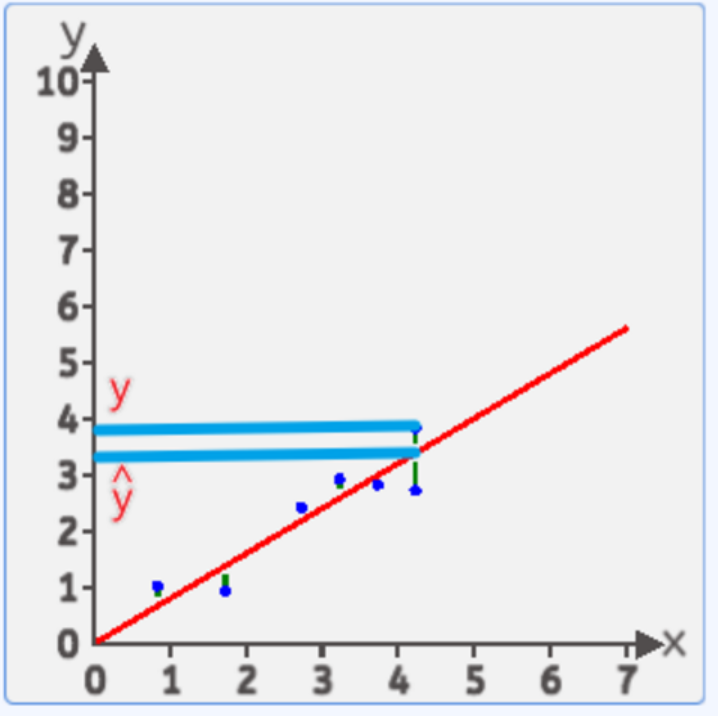

就是每个点到线的竖直方向的距离平方 求和 在平均 最小时 这条直接就是最优直线

可能很多读者会疑惑一个问题:为什么我们要取竖直方向上的差值?而不是对于这一点向直线做垂线求距离呢?

我们只需要搞清楚,直线上的点 代表着 预测值 ,而 样本点的 y 值代表了真实值,所以竖直距离上的差值,就是 误差

然后计算 表示第一个点的真实值和计算值的差值 ,然后把第二个点,第三个点...最后一个点的差值全部算出来

表示第一个点的真实值和计算值的差值 ,然后把第二个点,第三个点...最后一个点的差值全部算出来

有的点在上面有点在下面,如果直接相加有负数和正数会抵消,体现不出来总误差,平方后就不会有这个问题了

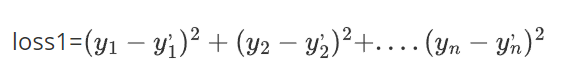

所以最后:

总误差(也就是传说中的 损失 ):

平均误差(总误差会受到样本点的个数的影响,样本点越多,该值就越大,所以我们可以对其平均化,求得平均值,这样就能解决样本点个数不同带来的影响)

这样就得到了传说中的损失函数:

(此处的 x值 任取,只是举个例子)

怎么样让这个损失函数的值最小呢?

(3)利用初中抛物线的知识或者高中的求导知识求得最低点

我们先假设b=0

然后就简单了 ,算 w 在什么情况下损失函数的值最小( 初中的抛物线求顶点 的横坐标, 高中求导数为0时)

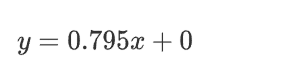

求得w=0.795时损失函数取得最小值

那我们最终那个真理函数(最优解)就得到了

注意:

- 实际数据中 x 和 y 组成的点 不一定是全部落在一条直线上

- 我们假设有这么一条直线 y=wx+b 是最符合描述这些点的

- 最符合的条件就是这个方程带入所有x计算出的所有y与真实的y值做 均方差计算

- 找到均方差最小的那个w

- 这样就求出了最优解的函数(前提条件是假设b=0)

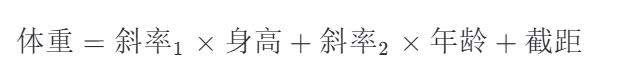

4、多参数回归

-

概念:多参数回归是指自变量不止一个的情况。例如,除了身高外,还可能考虑年龄、性别等因素来预测体重。

-

例子:如果我们不仅用身高预测体重,还加入年龄作为另一个自变量,那么线性回归的公式就变成了:

这里有两个斜率,分别表示身高和年龄对体重的影响。

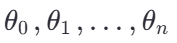

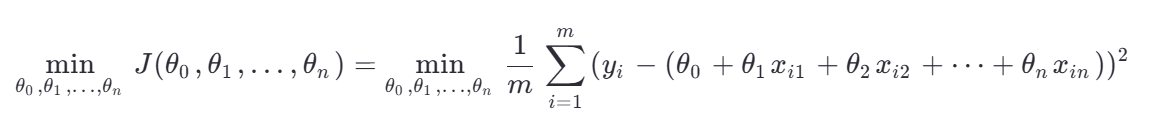

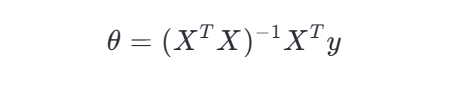

5、最小二乘法

-

概念:最小二乘法是一种优化方法,用于求解线性回归中的参数(如斜率和截距),使得损失函数(通常是均方误差)最小化。

-

目标:找到一组参数

,使得损失函数

,使得损失函数 最小。

最小。

-

求解方法:可以通过解析法(如正规方程)或数值优化方法(如梯度下降)来求解最小化问题。

-

正规方程(适用于小规模数据):

其中:

-

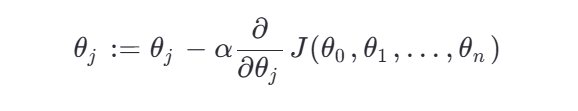

梯度下降(适用于大规模数据):

其中:

-

-

例子:假设我们有几组身高和体重的数据,最小二乘法会调整直线的位置(即调整斜率和截距),使得所有数据点到直线的距离平方和最小。这样得到的直线就是最佳拟合直线。

6、API

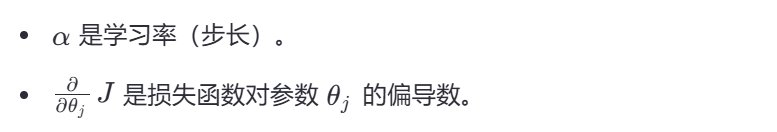

代码示例:

from sklearn.linear_model import LinearRegression

import numpy as np

# 创建具有8个特征和1个目标值的数据集

data=np.array([[0,14,8,0,5,-2,9,-3,399],[-4,10,6,4,-14,-2,-14,8,-144],[-1,-6,5,-12,3,-3,2,-2,30],[5,-2,3,10,5,11,4,-8,126],[-15,-15,-8,-15,7,-4,-12,2,-395],[11,-10,-2,4,3,-9,-6,7,-87],[-14,0,4,-3,5,10,13,7,422],[-3,-7,-2,-8,0,-6,-5,-9,-309]])

# 取全部行,除了最后一列的全部列,也就是八个特征

x = data[:, :-1]

# 取全部行,最后一列,也就是目标值

y = data[:, -1]

print(x)

print(y)

# 创建线性回归模型

model = LinearRegression()

# 训练

model.fit(x, y)

# 权重

print("w:",model.coef_)

# 偏置

print("b:", model.intercept_)

# 预测新数据

y_pred = model.predict([[-4,10,6,4,-14,-2,-14,8]])

print(y_pred)结果展示:

四、总结

决策树 是一种基于树形结构的分类和回归算法,通过信息增益或基尼指数进行特征选择。

随机森林 是基于决策树的集成学习方法,通过 Bootstrap 抽样和随机特征选择提高模型的泛化能力。

线性回归 是一种简单的回归模型,通过最小二乘法或梯度下降等方法求解权重参数。

希望这篇博客对你有所帮助!如果有任何问题,欢迎进一步讨论。