从感知到创造:无穿戴动捕技术构建中小学人工智能实验教学场景

随着教育部《关于加强中小学人工智能教育的通知》明确提出“2030年前基本普及中小学人工智能教育”的目标,全国中小学正加速构建系统化、场景化的教学体系。其中,建设多元化实验室成为关键抓手,而无穿戴动捕技术与虚拟数字人的融合应用,正为实验室为学生注入人工智能技术从感知到理解与创造的全链条创新能力,助力学生从被动接受转向主动探索。

传统动作捕捉设备依赖传感器穿戴或标记点粘贴,操作复杂且限制动作幅度,在中小学场景中常面临“学生抵触、教师维护难”的困境。无穿戴动捕技术通过摄像头阵列构建27m³以上的教学空间,仅需6-8台设备即可灵活适配不同教室布局,其核心优势在于:

零负担交互:学生无需穿戴任何设备,自然站立即可完成动作捕捉,消除低龄儿童对设备的恐惧感;

高精度数据:毫米级骨骼点追踪能力,支持1-2人同步捕捉,确保课堂高频次分组练习时数据真实可靠;

极速响应:快速完成设备启动与数据采集,课堂时间利用率大幅提升,契合“常态化教学”需求。

低龄启蒙阶段,小学低年级以“感知体验”为核心,无穿戴动捕与虚拟数字人将动作数据转化为游戏化场景。通过“动作-数据-虚拟形象”闭环,学生直观理解动作映射逻辑;即时互动提升课堂参与度,为人工智能学习埋下兴趣火种,让无穿戴动捕与虚拟数字人成为低龄启蒙利器。

小学高年级及初中侧重“理解应用”,无穿戴动捕成为跨学科桥梁。科学课上,学生跳跃动作经过无穿戴动作捕捉技术生成关节角度等数据,结合物理公式计算动能变化,动捕设备无穿戴的特性支持快速轮换实验者;借助虚拟数字人实时驱动软件智映ZY-Studio,可添加互动元素增强成果展示性。

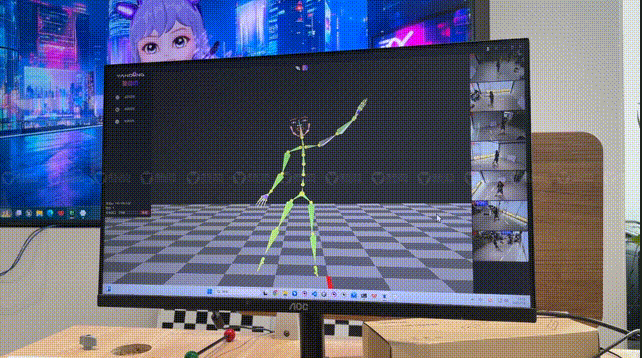

高中聚焦“项目创作与前沿应用”,虚拟数字人是人工智能技术的探索载体。学生分组完成剧本设计、动作捕捉与渲染,无穿戴动捕采集精准数据,通过智映ZY-Studio实现实时渲染,并预览动作捕捉效果,可对动作进行实时调整。

从感知体验到算法探究,无穿戴动捕技术与虚拟数字人的深度融合,正在重新定义中小学人工智能实验室的边界。它不仅是工具的革新,更是教育理念的升级——通过自然交互降低技术门槛,通过跨学科项目培养系统思维,通过前沿应用激发创新潜力。当学生在实验室中驱动虚拟人完成第一个动作时,他们触碰的不仅是代码与摄像头,更是通往未来智能社会的钥匙。