数字图像处理(冈萨雷斯)第三版:第一章绪论主要内容和重点——(数字图像处理的一些概念)

一.什么是数字图像处理(★☆☆☆☆)

1.数字图像处理的目的

由计算机对输入的图像进行处理,使其在某方面的特性得到优化,使得更易于人眼观察、便于存储和传输、便于机器视觉分析等。

2.什么是图像

(1)直观理解

人眼对事物的感知影像(简单的来说就是第一眼能够看到的东西)

一种数据场(例如在坐标轴中图像每一个点都可以用空间坐标表示)

(2)人眼的视觉特性

①人眼

锥状细胞:感受光的明暗(弱)和颜色

杆状细胞:感受光的明暗

②视觉特性

调节范围大(10的10次方级)

同时区间小(<64级)

亮度适应现象

视觉暂留(0.1s)

(3)按照性质分类

模拟图像(连续的):现实中采集到的

数字图像(间断的):电脑中的

(4)按照来源分类

物理图像

虚拟图像(从一开始就由像素点的图像):动画漫画等

(5)按照成像波段分类

单波段:灰度图像(单一颜色的图像,只有亮暗的区别)

多波段:彩色图像

超波段:高光谱图像

(6)按存储方式

矢量图(像素点之间的关系)

位图(像素点的具体值)

二.数字图像处理的起源(了解)

一、技术萌芽阶段(20 世纪 50-60 年代):从模拟到数字的跨越

-

早期动力:航天与军事需求

20 世纪 50 年代,美国航天计划(如 “徘徊者号” 探测器)需要处理太空传回的模糊图像。由于早期空间探测器的成像设备精度有限,传回的照片存在噪声、失真等问题,传统光学处理(如暗房技术)无法满足需求。- 1964 年,美国喷气推进实验室(JPL)首次使用计算机对 “徘徊者 7 号” 传回的月球照片进行数字处理,通过编程去除噪声、增强对比度,成功清晰呈现了月球表面细节。这一事件被视为数字图像处理的标志性起点。

- 同期,军事领域对卫星侦察图像的解析需求,推动了对图像压缩、增强算法的早期研究。

-

关键技术基础:计算机与离散数学

数字图像处理的前提是 “数字图像” 的诞生 —— 即通过采样和量化将模拟图像(如照片)转化为离散像素阵列。这依赖于:- 计算机存储与计算能力的初步发展(如 IBM 7094 等早期大型机的出现);

- 离散数学(如采样定理、矩阵运算)和信号处理理论(如傅里叶变换)的应用,为图像的数字化表示和运算提供了数学基础。

二、理论与方法初步形成(20 世纪 70 年代):从实验到系统化

-

算法突破:从单一操作到多样化工具

- 70 年代,灰度变换、卷积滤波、边缘检测等基础算法被逐步提出并完善。例如,Sobel 算子(1970 年)、Canny 边缘检测(1986 年,基于 70 年代理论)等成为经典工具。

- 傅里叶变换在图像处理中的应用(如频域滤波)得到推广,解决了空域处理难以实现的平滑、锐化等问题。

-

医学领域的推动

计算机断层扫描(CT)技术的发明(1972 年,英国工程师 Hounsfield)依赖于数字图像重建算法(如反投影法),将 X 射线投影数据转化为断层图像。这一突破不仅革新了医学诊断,也证明了数字图像处理在复杂场景中的实用价值,推动了学界对图像重建、三维可视化的研究。

三、技术普及与领域拓展(20 世纪 80 年代后):从专业到民用

- 硬件进步:个人计算机与图像传感器

80 年代后,PC 的普及和 CCD 传感器的商用(如数码相机的雏形)使数字图像获取和处理成本大幅降低,推动技术从科研机构走向民用领域(如数字摄影、视频处理)。 - 理论体系化

1982 年,冈萨雷斯(Rafael C. Gonzalez)与伍兹(Richard E. Woods)的经典教材《Digital Image Processing》出版,系统梳理了该领域的理论框架,标志着数字图像处理成为一门独立的学科。

三.使用数字图像处理领域的实例

1.x射线扫描成像

2.工业生产

3.人脸识别

4.自动驾驶

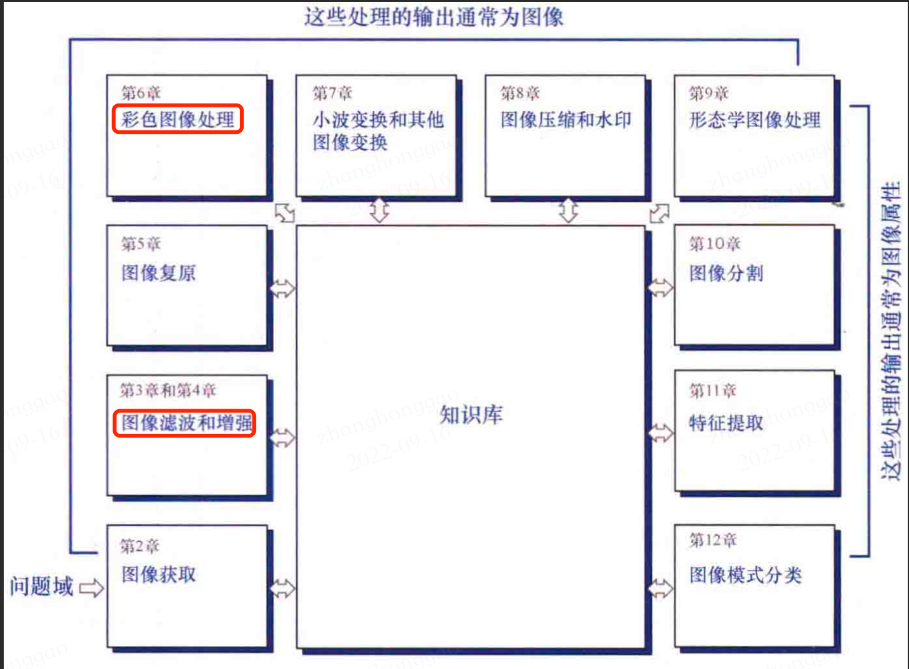

四.数字图像处理的基本步骤(★★★☆☆)

后续章节都会详细讲述

这里推荐观看(点击跳转)

数字图像处理期末重点

五.图像处理系统的组成(★★☆☆☆)

1.图像传感器(ccd、cmos)

将二维图像转变成一维电信号

2.显示设备

CRT:阴极射线管

LCD:液晶显示屏

PDP:等离子

LED:发光二极管

OLED:有机led

3.计算机

图像处理软件

大容量内存

图形处理单元(gpu)