【算法笔记 day four】二分查找

(,,・∀・)ノ゛hello,大家好。从本次文章就开始更新二分算法的内容了,本篇的内容不多,也是比较基础的算法部分,大家可以好好消化一下。

1、基础二分

这块讲解灵神在B站上有视频,三个写法全闭、半开半闭,全开,建议大家看下面内容之前先去看看视频,会有很大的启发。(点我跳转)

例题1 — 34.在排序数组中查找元素的第一个和最后一个位置

给你一个按照非递减顺序排列的整数数组 nums,和一个目标值 target。请你找出给定目标值在数组中的开始位置和结束位置。

如果数组中不存在目标值 target,返回 [-1, -1]。

你必须设计并实现时间复杂度为 O(log n) 的算法解决此问题。

示例 1:

输入:nums = [5,7,7,8,8,10], target = 8

输出:[3,4]

示例 2:

输入:nums = [5,7,7,8,8,10], target = 6

输出:[-1,-1]

示例 3:

输入:nums = [], target = 0 输出:[-1,-1]

提示:

0 <= nums.length <= 105-109 <= nums[i] <= 109nums是一个非递减数组-109 <= target <= 109

def binary_search(nums, target):left = -1right = len(nums)while left + 1 < right:mid = (left + right) // 2if nums[mid] < target:left = midelse:right = midreturn right

# 我个人比较喜欢开区间的写法,因为left可以直接=mid,比较简洁

# 这样调用:

# result = binary_search([1, 2, 3], 2)

class Solution:def searchRange(self, nums: List[int], target: int) -> List[int]:start = binary_search(nums, target)if start == len(nums) or nums[start] != target:return [-1, -1]return[start, binary_search(nums, target + 1) - 1]

#思路

具体思路视频里面已经很详细了,这里默认大家都看过了。没看懂的多看几遍,画画图肯定能过。如果看了n边还是不懂那可能要去请教一下你的老师同学们了。

这里主要是说一下我觉得可能会有疑惑的地方。首先,这个binary函数返回的是第一个大于等于target的位置;由于这个函数是写在类的外面,所以不需要加self(这个self是代表类本身的意思,大家不用想的很复杂);最后一行代码要减一是因为返回的是闭区间,binary(target + 1)返回的是第一个大于等于target + 1的数的位置,那往他左边过去第一位不就是等于target的最后一个位置吗(题目说了数组是整数,所以可以这样用);在其他语言要注意溢出这个问题,可以写成left + (right - left) / 2。因为left + right可能会大于本题的数据范围,但是在Python中没有溢出这个概念。

例题2 — 704.二分查找

给定一个 n 个元素有序的(升序)整型数组 nums 和一个目标值 target ,写一个函数搜索 nums 中的 target,如果 target 存在返回下标,否则返回 -1。

你必须编写一个具有 O(log n) 时间复杂度的算法。

示例 1:

输入:nums= [-1,0,3,5,9,12],target= 9 输出: 4 解释: 9 出现在nums中并且下标为 4

示例 2:

输入:nums= [-1,0,3,5,9,12],target= 2 输出: -1 解释: 2 不存在nums中因此返回 -1

提示:

- 你可以假设

nums中的所有元素是不重复的。 n将在[1, 10000]之间。nums的每个元素都将在[-9999, 9999]之间。

class Solution:def search(self, nums: List[int], target: int) -> int:left, right = -1, len(nums)while left + 1 < right:mid = left + (right - left) // 2if nums[mid] < target:left = midelse:right = midif right < 0 or right > len(nums) - 1 :return -1if nums[right] != target:return -1return right#思路

这题还是标准的二分查找的题目,思路和上一题一模一样,没什么好说的。拿来练手增加熟练度的。需要在意的地方还是mid,我们现在在写Python所以不用显式考虑整数溢出问题,因为 Python 的整数类型(int)具有任意精度。这意味着 Python 的整数可以表示任意大小的整数值,只要你的计算机内存允许。它们不是固定大小的(例如 32 位或 64 位),而是根据需要动态地分配内存来存储更大的数字。这个过程对开发者是透明的。但是在其他语言比如c或者c++、java里面就要考虑了,所以养成好习惯是很重要的。

另外这题的条件判断也有点意思,我选择的是过滤写法(return之后这个函数就停止了),最上层需要先去掉list index out of range这种情况,当然可以用

return right if right < len(nums) and nums[right] == target else -1这个写法也是一样的。

例题3 — 744.寻找比目标字母大的最小字母

给你一个字符数组 letters,该数组按非递减顺序排序,以及一个字符 target。letters 里至少有两个不同的字符。

返回 letters 中大于 target 的最小的字符。如果不存在这样的字符,则返回 letters 的第一个字符。

示例 1:

输入: letters = ["c", "f", "j"],target = "a" 输出: "c" 解释:letters 中字典上比 'a' 大的最小字符是 'c'。

示例 2:

输入: letters = ["c","f","j"], target = "c" 输出: "f" 解释:letters 中字典顺序上大于 'c' 的最小字符是 'f'。

示例 3:

输入: letters = ["x","x","y","y"], target = "z" 输出: "x" 解释:letters 中没有一个字符在字典上大于 'z',所以我们返回 letters[0]。

提示:

2 <= letters.length <= 104letters[i]是一个小写字母letters按非递减顺序排序letters最少包含两个不同的字母target是一个小写字母

class Solution:def nextGreatestLetter(self, letters: List[str], target: str) -> str:left, right = -1, len(letters)while left + 1 < right:mid = left + (right - left) // 2if letters[mid] <= target :left = midelse:right = midreturn letters[right] if right <= len(letters) - 1 else letters[0]#思路

这题也是一道经典的二分查找,只是要稍微变化一下条件。我们原版代码里面查找的是第一个大于或者等于target的位置,现在这个题目要的是第一个大于target的位置,那其实就把等于这个条件去掉就好了,换而言之就是在等于时,right不动(因为right是要return的值,是最终的答案)。关键就在这里,没看懂的同学可以按照给的样例自己画图想想。还有一点要注意的就是如果没有这个大于的值,那就是说所有的值都小于等于target,那么最后这个right应该是len(letters),就是相当于没动。

2、进阶二分

部分题目需要先排序,然后在有序数组上二分查找。还有些题目需要先数学变换再进行下一步操作。

例题4 — 2300.咒语和药水的成功对数

给你两个正整数数组 spells 和 potions ,长度分别为 n 和 m ,其中 spells[i] 表示第 i 个咒语的能量强度,potions[j] 表示第 j 瓶药水的能量强度。

同时给你一个整数 success 。一个咒语和药水的能量强度 相乘 如果 大于等于 success ,那么它们视为一对 成功 的组合。

请你返回一个长度为 n 的整数数组 pairs,其中 pairs[i] 是能跟第 i 个咒语成功组合的 药水 数目。

示例 1:

输入:spells = [5,1,3], potions = [1,2,3,4,5], success = 7 输出:[4,0,3] 解释: - 第 0 个咒语:5 * [1,2,3,4,5] = [5,10,15,20,25] 。总共 4 个成功组合。 - 第 1 个咒语:1 * [1,2,3,4,5] = [1,2,3,4,5] 。总共 0 个成功组合。 - 第 2 个咒语:3 * [1,2,3,4,5] = [3,6,9,12,15] 。总共 3 个成功组合。 所以返回 [4,0,3] 。

示例 2:

输入:spells = [3,1,2], potions = [8,5,8], success = 16 输出:[2,0,2] 解释: - 第 0 个咒语:3 * [8,5,8] = [24,15,24] 。总共 2 个成功组合。 - 第 1 个咒语:1 * [8,5,8] = [8,5,8] 。总共 0 个成功组合。 - 第 2 个咒语:2 * [8,5,8] = [16,10,16] 。总共 2 个成功组合。 所以返回 [2,0,2] 。

提示:

n == spells.lengthm == potions.length1 <= n, m <= 1051 <= spells[i], potions[i] <= 1051 <= success <= 1010

class Solution:def successfulPairs(self, spells: List[int], potions: List[int], success: int) -> List[int]:potions.sort()m = len(potions)success -= 1return [m - bisect_right(potions, success // x) for x in spells]#思路

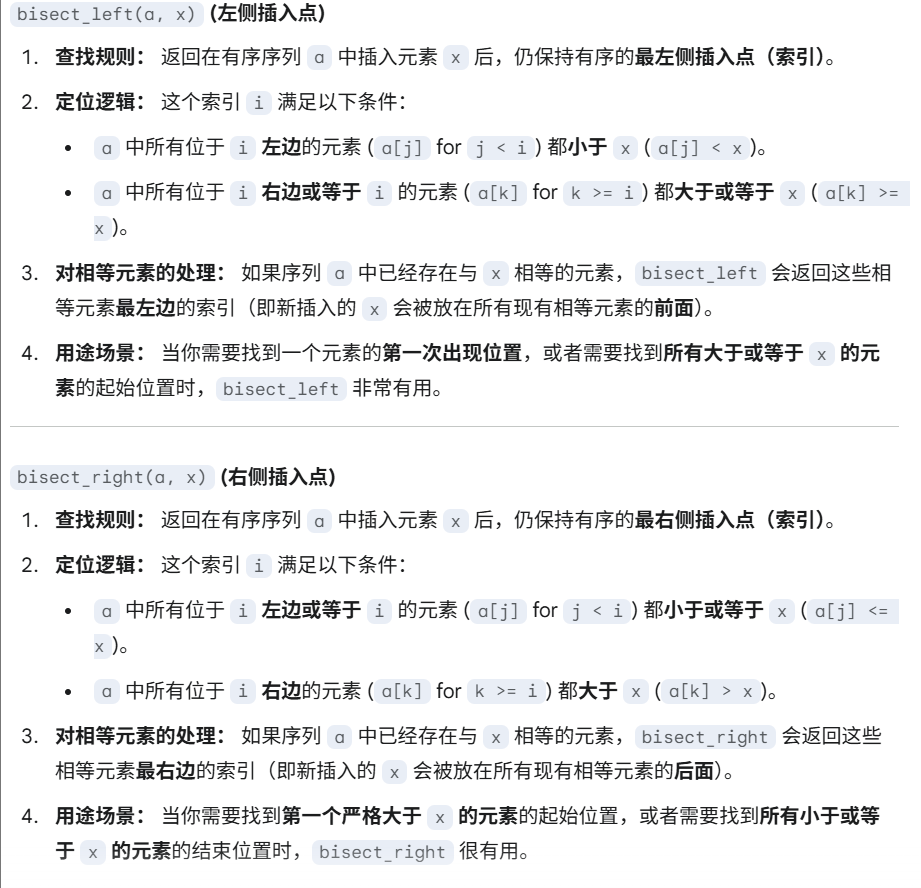

我这里选用的是灵神的思路,并且对其可能会产生困惑的地方进行相应的讲解。首先灵神使用的是库函数bisect,给大家简单介绍一下这个函数,left就是target值左边第一个值的索引个,最靠近target值的左边的那个数;left则是最靠近target值的右边的那个数。下图是详细说明

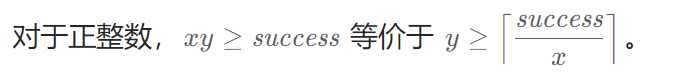

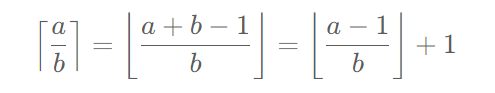

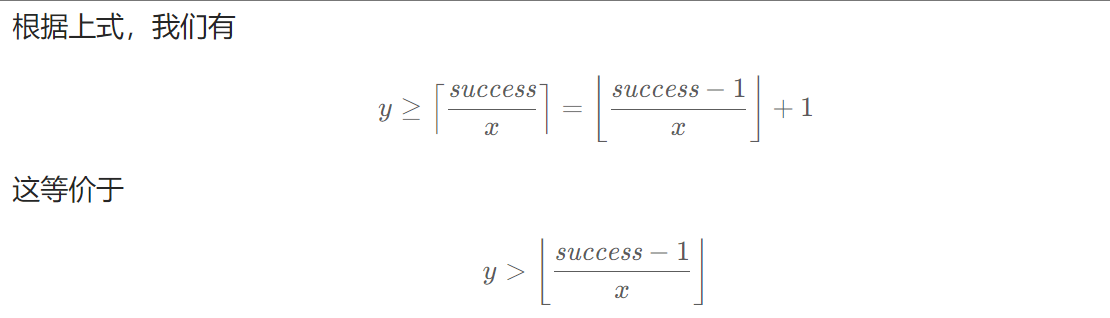

由于库函数是需要严格大于或者小于这种条件才可以使用的,所以我们必须要对原有条件进行调整。原题条件如下

我们需要把这个等于号去掉,可以这样变形

接下来就是常规操作了,不再重复赘述。

例题5 — 1385.两个数组间的距离值

给你两个整数数组 arr1 , arr2 和一个整数 d ,请你返回两个数组之间的 距离值 。

「距离值」 定义为符合此距离要求的元素数目:对于元素 arr1[i] ,不存在任何元素 arr2[j] 满足 |arr1[i]-arr2[j]| <= d 。

示例 1:

输入:arr1 = [4,5,8], arr2 = [10,9,1,8], d = 2 输出:2 解释: 对于 arr1[0]=4 我们有: |4-10|=6 > d=2 |4-9|=5 > d=2 |4-1|=3 > d=2 |4-8|=4 > d=2 所以 arr1[0]=4 符合距离要求对于 arr1[1]=5 我们有: |5-10|=5 > d=2 |5-9|=4 > d=2 |5-1|=4 > d=2 |5-8|=3 > d=2 所以 arr1[1]=5 也符合距离要求对于 arr1[2]=8 我们有: |8-10|=2 <= d=2 |8-9|=1 <= d=2 |8-1|=7 > d=2 |8-8|=0 <= d=2 存在距离小于等于 2 的情况,不符合距离要求 故而只有 arr1[0]=4 和 arr1[1]=5 两个符合距离要求,距离值为 2

示例 2:

输入:arr1 = [1,4,2,3], arr2 = [-4,-3,6,10,20,30], d = 3 输出:2

示例 3:

输入:arr1 = [2,1,100,3], arr2 = [-5,-2,10,-3,7], d = 6 输出:1

提示:

1 <= arr1.length, arr2.length <= 500-10^3 <= arr1[i], arr2[j] <= 10^30 <= d <= 100

# 二分法

class Solution:def findTheDistanceValue(self, arr1: List[int], arr2: List[int], d: int) -> int:arr2.sort()ans = 0for x in arr1:i = bisect_left(arr2, x - d)if i == len(arr2) or arr2[i] > x + d:ans += 1return ans# 双指针法

class Solution:def findTheDistanceValue(self, arr1: List[int], arr2: List[int], d: int) -> int:arr1.sort()arr2.sort()ans = j = 0for x in arr1:while j < len(arr2) and arr2[j] < x - d:j += 1if j == len(arr2) or arr2[j] > x + d:ans += 1return ans#思路

这题虽然是简单,但是感觉要完全的理解好像也没那么简单。我给大家分享两个题解,两种做法,大家如果看不懂建议多画图多思考。一般来说这种带公式的题目都需要做数学变化,这题的核心思路就是——对于 arr1 中的元素 x,如果 arr2 没有在 [x−d,x+d] 中的数,那么答案加一。

首先是二分法,先把 arr2从小到大排序,这样我们可以二分查找。(这是二分法的前提,数组有序)接着遍历 arr1,设 x=arr1[i],在 arr2中二分查找 ≥x−d 的最小的数 y。如果 y 不存在,或者 y>x+d,那么说明 arr2没有在 [x−d,x+d] 中的数,答案加一。

其实第二种方法双指针法也是用的同样的判断条件,我们想象对于一个固定的x,在arr2中的所有数,要么都小于x-d,要么部分小于,剩下的都大于x+d,要么都大于x+d,只有这三种可能。那么我们通过bisect_left函数查找arr2数组中第一个大于等于x-d的数的位置。如果这个位置是等于数组长度,意味着所有数都下小于x-d,符合题意。如果不是所有数都小于x-d,那么第一个大于或等于x-d的数必须必x+d大,才满足要求。

我们接着看双指针的方法,先把 arr1和 arr2从小到大排序。遍历 arr1,设 x=arr1[i],同时用另一个指针 j 维护最小的满足 arr2[j]≥x−d 的数的下标。如果发现 arr2[j]>x+d,那么 arr2没有在 [x−d,x+d] 中的数,答案加一。

例题6 — 2389.和有限的最长子序列

给你一个长度为 n 的整数数组 nums ,和一个长度为 m 的整数数组 queries 。

返回一个长度为 m 的数组 answer ,其中 answer[i] 是 nums 中 元素之和小于等于 queries[i] 的 子序列 的 最大 长度 。

子序列 是由一个数组删除某些元素(也可以不删除)但不改变剩余元素顺序得到的一个数组。

示例 1:

输入:nums = [4,5,2,1], queries = [3,10,21] 输出:[2,3,4] 解释:queries 对应的 answer 如下: - 子序列 [2,1] 的和小于或等于 3 。可以证明满足题目要求的子序列的最大长度是 2 ,所以 answer[0] = 2 。 - 子序列 [4,5,1] 的和小于或等于 10 。可以证明满足题目要求的子序列的最大长度是 3 ,所以 answer[1] = 3 。 - 子序列 [4,5,2,1] 的和小于或等于 21 。可以证明满足题目要求的子序列的最大长度是 4 ,所以 answer[2] = 4 。

示例 2:

输入:nums = [2,3,4,5], queries = [1] 输出:[0] 解释:空子序列是唯一一个满足元素和小于或等于 1 的子序列,所以 answer[0] = 0

提示:

n == nums.lengthm == queries.length1 <= n, m <= 10001 <= nums[i], queries[i] <= 106

基础代码

class Solution:def answerQueries(self, nums: List[int], queries: List[int]) -> List[int]:nums.sort()arr = [0] res = []for i, x in enumerate(nums):arr.append(x + arr[i])for j in queries:left = -1right = len(arr)while left + 1 < right:mid = left + (right - left) // 2if arr[mid] < j:left = midelse:right = midif right <= len(arr) - 1 and j == arr[right]:res.append(right)else:res.append(right - 1)return res进阶整合代码

class Solution:def answerQueries(self, nums: List[int], queries: List[int]) -> List[int]:nums.sort()for i in range(1, len(nums)):nums[i] += nums[i - 1] # 原地求前缀和for i, q in enumerate(queries):queries[i] = bisect_right(nums, q) # 复用 queries 作为答案return queries#思路

我们看题目给的样例可以发现,这题对于顺序有要求的其实就只有和答案相关的queries数组,所以nums数组是可以重排序。再读题目可以得出,要求的数组无非就是对于每个q数组的值的最大子数组长度,数组越长值越大,那么贪心的想,是不是只要nums[i]的值越小,子数组越长。所以我们可以对nums数组进行重排,由于要比对每位的和,就可以想到用前缀和的方法(第一次接触想不到很正常,博主是之前刷题遇到过类似的方法就会一下子就想到)。然后搜索匹配的前缀和就用二分搜索的方法缩短时间。

代码二是进化版,其实是写法上的升级,但是思路是一样的,不过空间和时间复杂度都会大幅度提升。对于前缀和的详细说明后面的博文会讲,大家如果自己学不明白可以去找找教学。

例题7 — 1170.比较字符串最小字母出现频次

定义一个函数 f(s),统计 s 中(按字典序比较)最小字母的出现频次 ,其中 s 是一个非空字符串。

例如,若 s = "dcce",那么 f(s) = 2,因为字典序最小字母是 "c",它出现了 2 次。

现在,给你两个字符串数组待查表 queries 和词汇表 words 。对于每次查询 queries[i] ,需统计 words 中满足 f(queries[i]) < f(W) 的 词的数目 ,W 表示词汇表 words 中的每个词。

请你返回一个整数数组 answer 作为答案,其中每个 answer[i] 是第 i 次查询的结果。

示例 1:

输入:queries = ["cbd"], words = ["zaaaz"]

输出:[1]

解释:查询 f("cbd") = 1,而 f("zaaaz") = 3 所以 f("cbd") < f("zaaaz")。

示例 2:

输入:queries = ["bbb","cc"], words = ["a","aa","aaa","aaaa"]

输出:[1,2]

解释:第一个查询 f("bbb") < f("aaaa"),第二个查询 f("aaa") 和 f("aaaa") 都 > f("cc")。

提示:

1 <= queries.length <= 20001 <= words.length <= 20001 <= queries[i].length, words[i].length <= 10queries[i][j]、words[i][j]都由小写英文字母组成

class Solution:def numSmallerByFrequency(self, queries: List[str], words: List[str]) -> List[int]:answer = []for i, x in enumerate(queries):t = min(x)c = x.count(t) # 字符串的计数器,计算t在x中出现的次数,数字也可以用queries[i] = cfor i, x in enumerate(words):t = min(x)c = x.count(t) words[i] = c# 这里如果不想重复写for循环的内容也可以写个函数 def calculate_f(s):words.sort()for t in queries:left = -1right = len(words)while left + 1 < right:mid = left + (right - left) // 2if words[mid] < t + 1:left = midelse:right = midif right > len(words) - 1:answer.append(0)else:answer.append(len(words) - right)return answer#思路

这题相信大家看题干就可以理解,关键不在于这些七七八八的字符,而是在于比较其表示的数字,把字符串列表转化为数组。这题和上题很像,都是两个数组,一个能变顺序一个不能变。有几个易错的地方就是,我们要求的是严格大于t的数,所以我们二分的时候要比较t+1(因为都是整数,这用就一定是严格大于)以及right指向的不是直接的答案。

例题8 — 2080.区间内查询数字的频率

请你设计一个数据结构,它能求出给定子数组内一个给定值的 频率 。

子数组中一个值的 频率 指的是这个子数组中这个值的出现次数。

请你实现 RangeFreqQuery 类:

RangeFreqQuery(int[] arr)用下标从 0 开始的整数数组arr构造一个类的实例。int query(int left, int right, int value)返回子数组arr[left...right]中value的 频率 。

一个 子数组 指的是数组中一段连续的元素。arr[left...right] 指的是 nums 中包含下标 left 和 right 在内 的中间一段连续元素。

示例 1:

输入: ["RangeFreqQuery", "query", "query"] [[[12, 33, 4, 56, 22, 2, 34, 33, 22, 12, 34, 56]], [1, 2, 4], [0, 11, 33]] 输出: [null, 1, 2]解释: RangeFreqQuery rangeFreqQuery = new RangeFreqQuery([12, 33, 4, 56, 22, 2, 34, 33, 22, 12, 34, 56]); rangeFreqQuery.query(1, 2, 4); // 返回 1 。4 在子数组 [33, 4] 中出现 1 次。 rangeFreqQuery.query(0, 11, 33); // 返回 2 。33 在整个子数组中出现 2 次。

提示:

1 <= arr.length <= 1051 <= arr[i], value <= 1040 <= left <= right < arr.length- 调用

query不超过105次。

class RangeFreqQuery:def __init__(self, arr: List[int]):pos = defaultdict(list)for i, x in enumerate(arr):pos[x].append(i)self.pos = posdef query(self, left: int, right: int, value: int) -> int:a = self.pos[value]return bisect_right(a, right) - bisect_left(a, left)# Your RangeFreqQuery object will be instantiated and called as such:

# obj = RangeFreqQuery(arr)

# param_1 = obj.query(left,right,value)#思路

对于 arr 中的每个数,计算其在 arr 中的出现位置(下标)。例如 arr=[1,2,1,1,2,2],其中数字 2 的下标为 [1,4,5]。

知道了下标,那么对于 query 来说,问题就变成了:

下标列表中,满足 left≤i≤right 的下标 i 的个数。

例如 query(3,5,2),由于数字 2 的下标列表 [1,4,5] 中的下标 4 和 5 都在区间 [3,5] 中,所以返回 2。

把下标列表记作数组 a,由于 a 是有序数组,我们可以用二分查找快速求出:

a 中的第一个 ≥left 的数的下标,设其为 p。如果不存在,则 p 等于 a 的长度。

a 中的第一个 >right 的数的下标,设其为 q。如果不存在,则 q 等于 a 的长度。

a 中的下标在 [p,q−1] 内的数都是满足要求的,这有 q−p 个。特别地,如果 a 中没有满足要求的下标,那么 q−p=0,这仍然是正确的。

这题可能大部分人看到第一眼会比较懵,如果没有系统学过Python的同学,对类的概念不是很了解,例如示例的第一行这些东西。建议不懂的同学可以直接跳过去,就把他理解为一种系统指令,这是根据力扣后台封装这个函数的写法而改变的。后面可以自己找个时间深入学习一下类和对象这些东西。

例题9 — 3488.距离最小相等元素查询

给你一个 环形 数组 nums 和一个数组 queries 。

对于每个查询 i ,你需要找到以下内容:

- 数组

nums中下标queries[i]处的元素与 任意 其他下标j(满足nums[j] == nums[queries[i]])之间的 最小 距离。如果不存在这样的下标j,则该查询的结果为-1。

返回一个数组 answer,其大小与 queries 相同,其中 answer[i] 表示查询i的结果。

示例 1:

输入: nums = [1,3,1,4,1,3,2], queries = [0,3,5]

输出: [2,-1,3]

解释:

- 查询 0:下标

queries[0] = 0处的元素为nums[0] = 1。最近的相同值下标为 2,距离为 2。 - 查询 1:下标

queries[1] = 3处的元素为nums[3] = 4。不存在其他包含值 4 的下标,因此结果为 -1。 - 查询 2:下标

queries[2] = 5处的元素为nums[5] = 3。最近的相同值下标为 1,距离为 3(沿着循环路径:5 -> 6 -> 0 -> 1)。

示例 2:

输入: nums = [1,2,3,4], queries = [0,1,2,3]

输出: [-1,-1,-1,-1]

解释:

数组 nums 中的每个值都是唯一的,因此没有下标与查询的元素值相同。所有查询的结果均为 -1。

提示:

1 <= queries.length <= nums.length <= 1051 <= nums[i] <= 1060 <= queries[i] < nums.length

class Solution:def solveQueries(self, nums: List[int], queries: List[int]) -> List[int]:pos = defaultdict(list)res = []for i, x in enumerate(nums):pos[x].append(i)n = len(nums)for i in pos.values():p = i[0]i.insert(0, i[-1] - n)i.append(n + p)for i, x in enumerate(queries):a = pos[nums[x]]if len(a) == 3:res.append(-1)else:j = bisect_left(a, x)res.append(min(x - a[j - 1], a[j + 1] - x))return res

#思路

这题难在循环数组这个概念,导致整体操作很麻烦,不能像上面的题目一样,直接对计数完的字典操作,而是要做调整。而且这题感觉出题人有点故意在兜圈子,各种变量表示来表示去,一不小心就容易报错,所以大家在写的时候一定要慎重。

看示例 1,所有 1 的下标列表是 p=[0,2,4]。这里我们引入哨兵这个概念,其实就是在数组前后加上前后能循环遍历到的第一个位置。由于我们要求的是最短距离,所以不用再往后去算。

由于 nums 是循环数组:

在下标列表前面添加 4−n=−3,相当于认为在 −3 下标处也有一个 1。

在下标列表末尾添加 0+n=7,相当于认为在 7 下标处也有一个 1。

修改后的下标列表为 p=[−3,0,2,4,7]。

于是,我们在 p 中二分查找下标 i,设二分返回值为 j,那么:

p[j−1] 就是在 i 左边的最近位置。

p[j+1] 就是在 i 右边的最近位置。

两个距离取最小值,答案为

min(i−p[j−1],p[j+1]−i)

如果 nums[i] 在 nums 中只出现了一次,那么答案为 −1。

当然这题还有不是二分的求法比如单纯利用下标,大家可以自己去看看其他题解。

例题10 — 2070.每一个查询的最大美丽值

给你一个二维整数数组 items ,其中 items[i] = [pricei, beautyi] 分别表示每一个物品的 价格 和 美丽值 。

同时给你一个下标从 0 开始的整数数组 queries 。对于每个查询 queries[j] ,你想求出价格小于等于 queries[j] 的物品中,最大的美丽值 是多少。如果不存在符合条件的物品,那么查询的结果为 0 。

请你返回一个长度与 queries 相同的数组 answer,其中 answer[j]是第 j 个查询的答案。

示例 1:

输入:items = [[1,2],[3,2],[2,4],[5,6],[3,5]], queries = [1,2,3,4,5,6] 输出:[2,4,5,5,6,6] 解释: - queries[0]=1 ,[1,2] 是唯一价格 <= 1 的物品。所以这个查询的答案为 2 。 - queries[1]=2 ,符合条件的物品有 [1,2] 和 [2,4] 。它们中的最大美丽值为 4 。 - queries[2]=3 和 queries[3]=4 ,符合条件的物品都为 [1,2] ,[3,2] ,[2,4] 和 [3,5] 。它们中的最大美丽值为 5 。 - queries[4]=5 和 queries[5]=6 ,所有物品都符合条件。所以,答案为所有物品中的最大美丽值,为 6 。

示例 2:

输入:items = [[1,2],[1,2],[1,3],[1,4]], queries = [1] 输出:[4] 解释: 每个物品的价格均为 1 ,所以我们选择最大美丽值 4 。 注意,多个物品可能有相同的价格和美丽值。

示例 3:

输入:items = [[10,1000]], queries = [5] 输出:[0] 解释: 没有物品的价格小于等于 5 ,所以没有物品可以选择。 因此,查询的结果为 0 。

提示:

1 <= items.length, queries.length <= 105items[i].length == 21 <= pricei, beautyi, queries[j] <= 109

二分方法一:前缀和

class Solution:def maximumBeauty(self, items: List[List[int]], queries: List[int]) -> List[int]:items.sort(key = lambda items: items[0])for i in range(1, len(items)):items[i][1] = max(items[i - 1][1], items[i][1])for i, q in enumerate(queries):j = bisect_right(items, q, key = lambda items: items[0])queries[i] = items[j - 1][1] if j else 0return queries二分方法二:去除无效值

class Solution:def maximumBeauty(self, items: List[List[int]], queries: List[int]) -> List[int]:items.sort(key=lambda item: item[0])k = 0for i in range(1, len(items)):if items[i][1] > items[k][1]: # 有用k += 1items[k] = items[i]for i, q in enumerate(queries):j = bisect_right(items, q, 0, k + 1, key=lambda item: item[0])queries[i] = items[j - 1][1] if j else 0return queries

# 思路

这题方法其实有两种,还有双指针的解法。但是我们在刷二分的题单,那还是优先想。这题和基础题型不一样的地方在于items是n*2的矩阵,相当于多了一个要比较的值。我们不可能去做两次二分,那样是没有意义的因为直接排序只能保证一个目标值有序,而items有两个,所以就要优化items,去掉无效值。而通过有序数组求最大值,我们就能想到前缀和。(也可以是去除无用信息的方法,类似单调栈,比如[3,2] 价格比 [2,4] 高,美丽值又比 [2,4] 低,那么 [3,2] 就完全不如 [2,4],可以直接去掉。)我这里只介绍前缀和的详细思路。

示例 1 的 items=[[1,2],[3,2],[2,4],[5,6],[3,5]],将其按照 price 从小到大排序,得

[[1,2],[2,4],[3,2],[3,5],[5,6]]

然后原地计算其 beauty 的前缀最大值,得

[[1,2],[2,4],[3, 4],[3,5],[5,6]]

注意其中 [3,2] 变成了 [3,4],这里的 4 就是前三个物品的最大 beauty,即 max(2,4,2)=4。

算好前缀最大值后,所有 price≤q 的物品的最大 beauty,就保存在满足 price≤q 的最右边的那个物品中!

接下来我们可以二分 price>q 的第一个物品,它左边相邻物品就是 price≤q 的最后一个物品。(如果左边没有物品那么答案为 0)

例题11 — 1146.快照数组

实现支持下列接口的「快照数组」- SnapshotArray:

SnapshotArray(int length)- 初始化一个与指定长度相等的 类数组 的数据结构。初始时,每个元素都等于 0。void set(index, val)- 会将指定索引index处的元素设置为val。int snap()- 获取该数组的快照,并返回快照的编号snap_id(快照号是调用snap()的总次数减去1)。int get(index, snap_id)- 根据指定的snap_id选择快照,并返回该快照指定索引index的值。

示例:

输入:["SnapshotArray","set","snap","set","get"][[3],[0,5],[],[0,6],[0,0]] 输出:[null,null,0,null,5] 解释: SnapshotArray snapshotArr = new SnapshotArray(3); // 初始化一个长度为 3 的快照数组 snapshotArr.set(0,5); // 令 array[0] = 5 snapshotArr.snap(); // 获取快照,返回 snap_id = 0 snapshotArr.set(0,6); snapshotArr.get(0,0); // 获取 snap_id = 0 的快照中 array[0] 的值,返回 5

提示:

1 <= length <= 50000- 题目最多进行

50000次set,snap,和get的调用 。 0 <= index < length0 <= snap_id <我们调用snap()的总次数0 <= val <= 10^9

方法一:暴力copy(过不了)

class SnapshotArray:def __init__(self, length: int):self.arr = [0] * lengthself.temp = {}self.snap_id = 0def set(self, index: int, val: int) -> None:self.arr[index] = valdef snap(self) -> int:curr = self.snap_idself.temp[curr] = self.arr.copy()self.snap_id += 1return currdef get(self, index: int, snap_id: int) -> int:t = self.tempa = t[snap_id]return a[index]# Your SnapshotArray object will be instantiated and called as such:

# obj = SnapshotArray(length)

# obj.set(index,val)

# param_2 = obj.snap()

# param_3 = obj.get(index,snap_id)方法二:存索引用二分

class SnapshotArray:def __init__(self, length: int):self.history = defaultdict(list)self.snap_id = 0def set(self, index: int, val: int) -> None:# 如果同一个 snap_id 已经有记录,就覆盖最后一条;否则追加新记录hist = self.history[index]if hist and hist[-1][0] == self.snap_id:hist[-1] = (self.snap_id, val)else:hist.append((self.snap_id, val))def snap(self) -> int:curr = self.snap_idself.snap_id += 1return currdef get(self, index: int, snap_id: int) -> int:res = bisect_left(self.history[index], snap_id + 1, key = lambda t: t[0]) - 1# 这里也可以写((snap_id + 1, ))return self.history[index][res][1] if res >=0 else 0# Your SnapshotArray object will be instantiated and called as such:

# obj = SnapshotArray(length)

# obj.set(index,val)

# param_2 = obj.snap()

# param_3 = obj.get(index,snap_id)# 思路

这题有点复杂,要转化的地方比较多,覆盖的知识点也多,但都是比较杂的。先说知识点。(self.xxx)这种写法算是基础知识,不会的同学建议去看书。写的时候注意代码的简洁,有些地方可以直接写self的就不用再a = self. 这样,太累赘了(但是也分题目,像这题sanp函数就不能这么写)。接着就是bisect_left函数的使用。在 Python 3.10 以后的版本,官方文档中已经给 bisect 系列函数都加上了 key 参数。即:bisect.bisect_right(a, x, lo=0, hi=len(a), *, key=None) # 注意 key 是关键字-only 参数。所以现在我们可以这样写:j = bisect_right(items, q, key=lambda t: t[0])其中t表示的就是一个参数名,这里的意思是把列表元素(一个二元组)传给 lambda,并取它的第一个值。这里也可以写(snap_id + 1, ),因为在 Python 里,带逗号的括号表示「元组(tuple)」,这行代码创建了一个只有一个元素的元组,元素就是 snap_id + 1,

-

Python 比较两个元组

(a,…)和(b,…)时,会先比较第一个元素a和b:-

若

a < b,则前者小; -

若

a > b,则前者大; -

若

a == b,才会继续比较第二个元素。

-

-

另外,如果一个元组是另一个的「前缀」(比如

(5,)vs(5, 100)),短的那个被认为更小

以上就是一些知识点,接下来说题目,至于这个class如何封装的感兴趣可以自己去了解,我们只要看得懂题目给的示例就行。

题意解读

调用 snap() 时,复制一份当前数组,作为「历史版本」。返回这是第几个历史版本(从 0 开始)。

调用 get(index,snapId) 时,返回第 snapId 个历史版本的下标为 index 的元素值。

暴力?

每次调用 snap(),就复制一份数组,可以吗?

不行,最坏情况下,复制 50000 次长为 50000 的数组,会「超出内存限制」。

思路

假设每调用一次 set,就生成一个快照(复制一份数组)。仅仅是一个元素发生变化,就去复制整个数组,这太浪费了。

能否不复制数组呢?

换个视角,调用 set(index,val) 时,不去修改数组,而是往 index 的历史修改记录末尾添加一条数据:此时的快照编号和 val。

举例说明:

在快照编号等于 2 时,调用 set(0,6)。

在快照编号等于 3 时,调用 set(0,1)。

在快照编号等于 3 时,调用 set(0,7)。

在快照编号等于 5 时,调用 set(0,2)。

这四次调用结束后,下标 0 的历史修改记录 history[0]=[(2,6),(3,1),(3,7),(5,2)],每个数对中的第一个数为调用 set 时的快照编号,第二个数为调用 set 时传入的 val。注意历史修改记录中的快照编号是有序的。(一个小优化,如果快照编号重合,后面的记录覆盖前面的,减少空间浪费)

那么:

调用 get(0,4)。由于历史修改记录中的快照编号是有序的,我们可以在 history[0] 中二分查找快照编号 ≤4 的最后一条修改记录,即 (3,7)。修改记录中的 val=7 就是答案。(我解释一下,这里的意思是,如果改了,那么get给的snap_id左侧一点有数,要去找修改的值,反之就是没改,就不用动)

调用 get(0,1)。在 history[0] 中,快照编号 ≤1 的记录不存在,说明在快照编号 ≤1 时,我们没有修改下标 0 保存的元素,返回初始值 0。

关于二分查找的原理,请看视频讲解:二分查找 红蓝染色法【基础算法精讲 04】

对于 snap(),只需把当前快照编号加一(快照编号初始值为 0),返回加一前的快照编号。

3、结语

二分查找的题目到这里就告一段落啦,还有一些进阶的题目,但是太难了,感觉没必要,就先跳过去了。如果后面在比赛中见到或者其他地方遇到,觉得有意思的话我还会再更新的。

下一篇文章是二分答案,这部分题更多,可能分两次出完。

好啦,本期文章就到这里,有任何问题可以打在评论区,我看到就会回复,祝大家学习愉快,886~