【数据分享】中国27省乡镇(街道)级人口密度数据集(2000年)

今天要说明数据就是中国27省乡镇(街道)级人口密度数据集(2000年)。

数据介绍

一、人口密度的核心概念与意义

人口密度是地理学、社会学及经济学研究中的基础指标,指一定时期内单位面积土地上的平均人口数量,通常以 “人 / 平方千米” 或 “人 / 公顷” 为单位计量。它如同社会经济的 “晴雨表”,直观反映着人口与空间的关系。

1. 计算方法:从公式到实践

人口密度的计算公式简洁明了:人口密度 = 人口总数 ÷ 土地面积

这一公式适用于从微观到宏观的所有空间尺度。例如:

微观层面:一个乡镇有 2 万人口,辖区面积 50 平方千米,则其人口密度为 400 人 / 平方千米;

宏观层面:2023 年中国总人口约 14.1 亿,陆地面积约 960 万平方千米,平均人口密度约 147 人 / 平方千米。

值得注意的是,计算时需明确 “土地面积” 的统计范围(如是否包含水域、未利用地等),以保证数据的可比性。

2. 指标价值:连接人口与社会的纽带

人口密度的核心意义在于揭示人口分布的空间规律,并为理解人地关系提供关键线索:

对区域发展:高人口密度地区可能面临住房紧张、交通拥堵、资源供需失衡(如水资源、能源)等挑战,如印度孟买、中国上海;低人口密度地区则可能存在基础设施建设成本高、劳动力短缺、市场规模有限等问题,如俄罗斯西伯利亚、中国青藏高原。

对政策制定:人口密度数据是城市规划(如学校、医院布局)、资源分配(如耕地保护红线划定)、公共服务优化(如公交线路覆盖)的重要依据。

二、世界人口密度的分布特征

全球人口密度分布呈现显著的 “不均衡性”,这种差异与自然条件、经济发展水平密切相关。

1. 区域集中性:四大高密区与极端稀疏区

世界人口主要聚集在四大区域:

- 亚洲东部与南部

:中国东部、印度恒河平原、东南亚沿海平原等,这里气候湿润、土壤肥沃,农业历史悠久,近代工业与服务业发达。例如,印度加尔各答周边地区人口密度可达 1.2 万人 / 平方千米。

- 欧洲西部

:以英国、荷兰、比利时为代表,工业化早、经济发达,荷兰人口密度高达 526 人 / 平方千米(2023 年数据),是全球人口最密集的国家之一。

- 北美洲东部

:美国东北部 “波士华” 城市群、加拿大东南部,交通便利且经济活跃,人口密度普遍超过 200 人 / 平方千米。

与之相对,自然环境恶劣的地区人口极度稀疏:

沙漠(撒哈拉、阿拉伯半岛):每平方千米不足 1 人;

极地(南极、北极圈以内):除科考站外几乎无人定居;

高山高原(青藏高原西北部、安第斯山脉中部):因海拔高、气候寒冷,人口密度常低于 10 人 / 平方千米。

2. 沿海与内陆的分异

“向海聚集” 是全球人口分布的普遍规律:

沿海地区拥有港口优势,便于国际贸易;气候受海洋调节,更适宜居住(如地中海沿岸);且易形成产业集群(如中国长三角、美国西海岸硅谷)。

内陆地区(尤其是远离河流的干旱、半干旱区域)因交通成本高、水资源短缺等,人口密度往往较低。例如,非洲撒哈拉以南的内陆草原地区,人口密度多在 50 人 / 平方千米以下。

三、中国人口密度的分布规律

中国人口分布受自然地理与历史经济因素共同塑造,呈现出鲜明的区域差异。

1. 胡焕庸线:人口分布的 “天然分界线”

1935 年,地理学家胡焕庸提出以黑龙江黑河 — 云南腾冲为界的人口地理分界线(又称 “胡焕庸线”),该线至今仍是中国人口分布的核心特征:

- 东南部

(约占全国国土面积的 43%)集中了全国 94% 以上的人口,人口密度普遍超过 400 人 / 平方千米。这里以平原、丘陵为主(如华北平原、长江中下游平原),气候湿润(年降水量 800 毫米以上),且是中国经济重心(贡献全国 80% 以上的 GDP),人口密集区如珠三角部分乡镇,密度可达 2000 人 / 平方千米以上。

- 西北部

(约占国土面积的 57%)人口仅占全国 6%,人口密度多低于 100 人 / 平方千米。该区域以高原(青藏高原)、沙漠(塔克拉玛干)、山地为主,气候干旱或寒冷,经济以畜牧业、资源型产业为主,部分地区(如可可西里)甚至不足 1 人 / 平方千米。

2. 东部内部的 “密度梯度”

即使在胡焕庸线东南部,人口密度仍存在显著差异:

- 超密集区

:长江三角洲(上海、苏州、杭州)、珠江三角洲(广州、深圳、东莞)、京津冀核心区,依托制造业集群、金融服务业和交通枢纽,人口密度普遍超过 1000 人 / 平方千米,部分街道甚至达 5000 人 / 平方千米。

- 中密度区

:华北平原(如河北、山东农村地区)、四川盆地,以农业与中小城市为主,人口密度多在 200-600 人 / 平方千米。

- 相对稀疏区

:东北平原北部(如黑龙江三江平原)、东南丘陵山区(如福建西部),因气候寒冷或地形崎岖,人口密度约 100-200 人 / 平方千米。

四、2000 年中国 27 省乡镇级人口密度数据集详情

2000 年是中国城镇化加速的关键节点,第五次人口普查(2000 年)数据为研究世纪初人口分布提供了重要支撑。该数据集通过精细化处理,成为解析乡镇级人口格局的核心资料。

1. 数据覆盖与处理方法

数据集涵盖辽宁、吉林、内蒙古(部分)、北京、天津、上海、河北、河南、陕西、宁夏、山西、山东、安徽、江苏、湖南、湖北、江西、浙江、福建、广东、海南、云南、贵州、青海、西藏等 25 个省(直辖市、自治区) 的乡镇(街道)级单元,最终形成覆盖 27 个省级行政区的完整数据(含部分地区合并统计)。

数据处理采用严格标准化流程:

- 行政界线校准

:通过 GIS 技术比对乡镇(街道)与县(区)行政界线,确保边界无重叠、无遗漏;

- 人口数据匹配

:将第五次人口普查的乡镇级人口统计数据与对应空间范围一一关联,排除因行政区划调整导致的 “数据错位”;

- 密度计算

:基于各乡镇实际土地面积(扣除水域、未利用地等非居住空间),精确计算 “人 / 平方千米” 指标。

2. 数据格式与应用价值

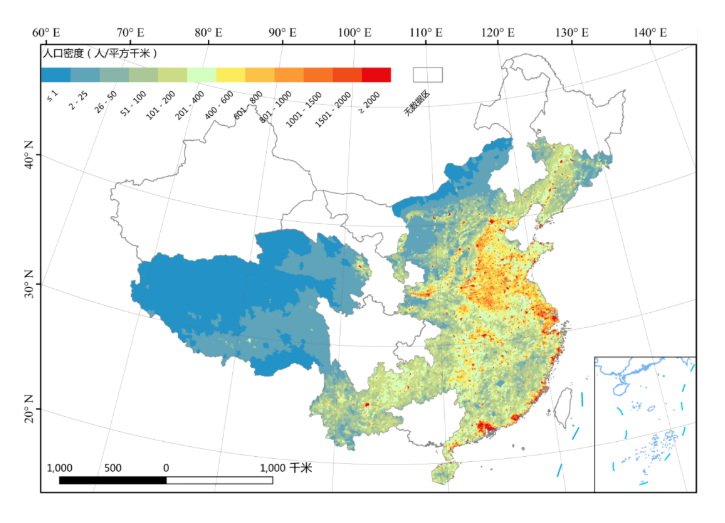

数据集以TIF 格式存储,便于在 ArcGIS、QGIS 等空间分析软件中加载使用,可直观呈现人口密度的空间分布(如通过颜色梯度图显示:红色代表≥2000 人 / 平方千米,蓝色代表≤5 人 / 平方千米)。

其学术与实践价值显著:

- 学术研究

:为人口地理学研究(如乡镇级城镇化差异)、人地关系分析(如人口密度与耕地资源匹配度)提供微观数据支撑;

- 政策参考

:助力县域规划(如乡镇学校布点、医疗资源分配)、区域发展政策制定(如 “乡村振兴” 中人口流失乡镇的扶持策略);

- 历史对比

:与后续人口普查数据(如 2010 年、2020 年)结合,可追踪 20 年来乡镇人口密度的变化趋势,解析城镇化、产业转移等因素的影响。

五、人口密度的动态变化与研究意义

人口密度并非固定值,而是随经济发展(如产业转移吸引人口迁入)、政策调整(如户籍制度改革)、自然环境变化(如极端气候导致的迁移) 等因素动态演变。例如:2000-2020 年,中国长三角、珠三角乡镇人口密度因制造业扩张大幅上升,而部分中西部农村乡镇因青壮年外出务工密度下降。

对人口密度的持续研究,本质是探索 “人口如何分布更合理”—— 既避免过度集中导致的资源环境压力,又防止过度分散造成的发展低效。2000 年乡镇级人口密度数据集,正是理解这一演变起点的关键拼图,为未来人口与区域协调发展提供了重要历史参照。

注:本文中的数据和指标仅为示例,实际数据请参考最新发布的中国27省乡镇(街道)级人口密度数据集(2000年)。

数据说明

1、数据来源网络收集2、本资源仅用作为学习用途,不能用于商业通途

3、中国27省乡镇(街道)级人口密度数据集(2000年),数据为TIF格式。请自行斟酌使用。

数据获取方式

点击关注后后台咨询小编