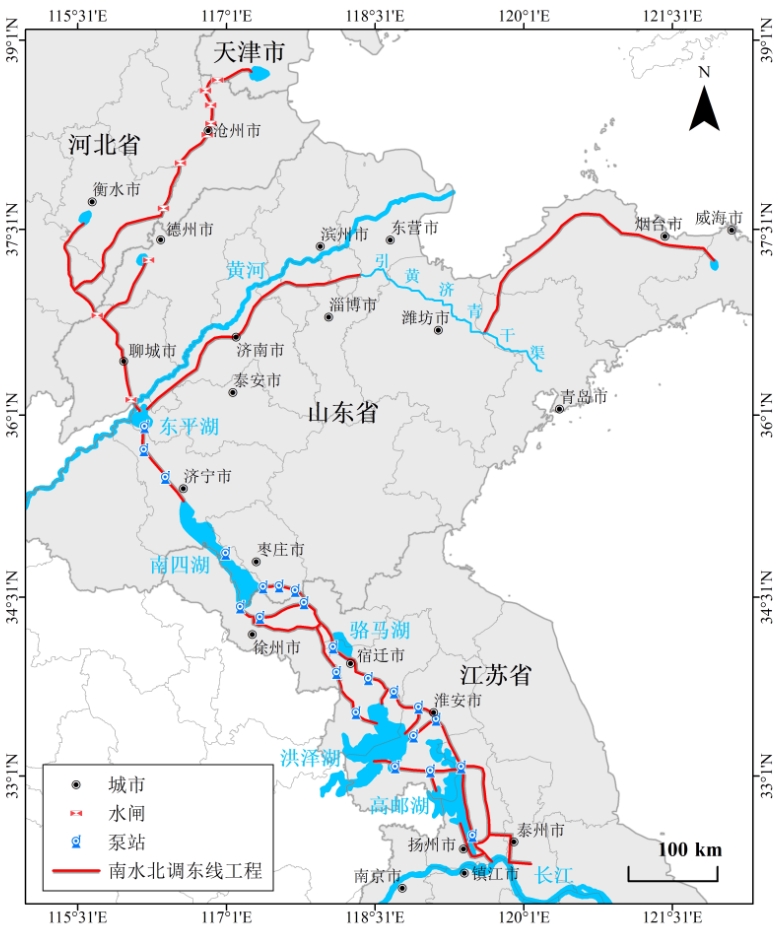

南水北调东线工程图件 shp数据

南水北调东线工程是中国为解决北方地区(尤其是黄淮海平原东部和山东半岛)水资源短缺问题而实施的战略性工程,是南水北调工程总体布局“四横三纵”中的“一纵”(另外两纵是中线和西线,西线尚在规划中)。它利用京杭大运河及与其平行的河道作为主要输水干线,并新建、扩建泵站和水库,通过多级泵站提升的方式,将长江下游的水逐级北送。

以下是东线工程的关键信息介绍:

水源与起点:

水源: 长江下游干流(江苏省扬州市江都水利枢纽附近)。

取水口: 主要从江都水利枢纽抽引长江水。

输水路线:

主干线: 基本沿京杭大运河及其平行河道向北输水。

途经区域: 从江苏扬州出发,一路向北,贯穿江苏(里下河、沿运地区)、安徽(淮河以北部分地区)、山东(南四湖、东平湖及胶东半岛),最终抵达天津和山东烟台、威海等地。

关键节点:

洪泽湖、骆马湖、南四湖、东平湖: 作为重要的调蓄水库。

穿黄工程: 在山东东平附近通过隧洞穿越黄河河底,实现江水自流进入鲁北和河北、天津地区。这是东线工程的咽喉工程。

胶东输水干线: 从东平湖向东,引水至烟台、威海等胶东半岛城市。

核心特点:

“泵站提水”为主: 由于长江下游地势低于北方受水区,东线工程最大的特点是需要建设世界上规模最大的梯级泵站群,通过13个梯级、数十座大型泵站将长江水逐级提升(总扬程超过40米),才能翻越黄河,最终抵达天津等地。

利用现有河道: 充分利用了京杭大运河以及淮河、海河流域已有的河道、湖泊进行输水和调蓄,大大减少了新开挖渠道的长度和工程量,降低了成本和对环境的影响。

兼顾航运: 输水河道大部分同时也是重要的航运通道(如京杭运河苏北段、山东段),工程的实施也改善和提升了相关河道的通航条件,实现了水资源综合利用。

水质挑战与应对: 工程沿线经过人口稠密、经济发达、水污染曾较严重的地区。水质保障是东线成败的关键。为此,国家实施了严格的治污规划,在工程通水前及运行期持续投入巨资进行点源、面源污染治理和截污导流工程,显著改善了沿线水质,确保调水水质达标(基本达到地表水Ⅲ类标准)。

工程规模与目标:

设计年调水量: 一期工程(2013年底通水)设计抽江水量为87.7亿立方米,规划过黄河水量为4.4亿立方米。后续规划(二期)将进一步增加调水规模。

主要受水区: 江苏(苏北、沿运河地区)、安徽(淮河以北部分地区)、山东(鲁南、鲁北、胶东半岛城市群)、河北(东部)、天津。

主要目标:

解决黄淮海平原东部和山东半岛城市群(如济南、青岛、烟台、威海、天津等)的生活与工业用水短缺问题。

改善受水区生态环境(补充地下水、回补河道、增加湿地面积)。

为农业灌溉提供补充水源。

提高京杭运河(济宁以北段)通航保证率。

进展与成效:

一期工程: 2002年底开工建设,2013年11月15日正式通水。

运行成效:

稳定供水: 自通水以来,已累计向北方调水超80亿立方米(截至2023年底数据),有效缓解了山东、天津等地的水资源紧张局面,保障了城市供水安全。例如,胶东半岛已成为主要受益区之一。

生态效益: 显著改善了沿线河湖生态环境,如南四湖、东平湖等湿地生态系统得到恢复;向沿线河道进行生态补水,改善了水环境;部分受水区地下水位下降趋势得到遏制或回升。

经济效益: 支撑了受水区经济社会发展,保障了工业生产和能源基地(如鲁北)用水;改善了航运条件,促进了内河航运发展。

社会效益: 提高了受水城市居民饮水安全保障水平。

后续规划: 东线二期工程(增加调水规模)正在规划论证或部分启动建设中。

意义与挑战:

意义: 是优化中国水资源配置、保障北方水安全的重大战略性基础设施,体现了跨流域调水的巨大工程能力和国家意志。对支撑京津冀协同发展、黄河流域生态保护和高质量发展、山东半岛城市群发展等国家战略具有重要作用。

挑战:

长期水质保障: 需要持续投入进行水污染防治和水源地保护。

运行成本: 巨大的泵站提水耗电量导致运行成本较高。

土地盐碱化风险: 在部分区域(如鲁北)需关注高水位输水可能带来的土地次生盐碱化风险。

水资源综合管理: 需协调好调水、当地水、再生水等的关系,实现最严格水资源管理。

利益协调: 涉及多省市、多部门、多目标的协调管理。

总结来说,南水北调东线工程是一项以“泵站提水、河湖联运、梯级输送”为特色,充分利用现有河道,通过大规模梯级泵站群将长江水北送,重点解决山东半岛、天津等北方东部地区水资源短缺问题的战略性调水工程。它在保障供水安全、改善生态环境、促进区域发展方面发挥了重要作用,同时也面临着水质保障、运行成本等长期挑战。 它是中国古代智慧(京杭大运河)与现代水利科技结合的典范。