Kubernetes 核心准备:从 Pod 本质到网络模型全解析

引言

在 Kubernetes 的学习中,Pod 作为最小部署单元,其设计理念和网络通信机制是理解整个集群运行的基础。对于初学者而言,Pod 为什么需要 Pause 容器、容器间如何共享资源、跨节点 Pod 如何通信等问题往往难以理解。

本文基于 Kubernetes 核心文档,从 “是什么、为什么、怎么做” 三个维度,全面解析 Pod 的概念、Pause 容器的作用、通过 Docker 模拟 Pod 的实践,以及 Kubernetes 网络模型(包括 CNI 插件、Underlay/Overlay 网络、Calico 部署)。内容涵盖详细命令解释、参数说明和实操步骤,确保新手能清晰理解每一个知识点。文末将附上排错指南、总结及思考问题与答案。

一、Pod:Kubernetes 的最小部署单元

1.1 什么是 Pod?

Pod 是 Kubernetes 中最小的可部署计算单元,可理解为 “逻辑主机”—— 它包含一个或多个紧密协作的容器,这些容器共享存储、网络和运行规约,且始终被协同调度。

- 形象比喻:Pod 就像一个豌豆荚,里面的 “豌豆” 是相互依赖的容器(如 nginx 和 php-fpm),它们共同完成一个业务功能(如处理动态网页)。

- 核心特点:

- 容器共享网络命名空间(可通过

localhost通信)。 - 共享存储卷(可访问相同的文件系统)。

- 生命周期一致(Pod 重启时所有容器同时重启)。

- 容器共享网络命名空间(可通过

1.2 为什么需要 Pause 容器?

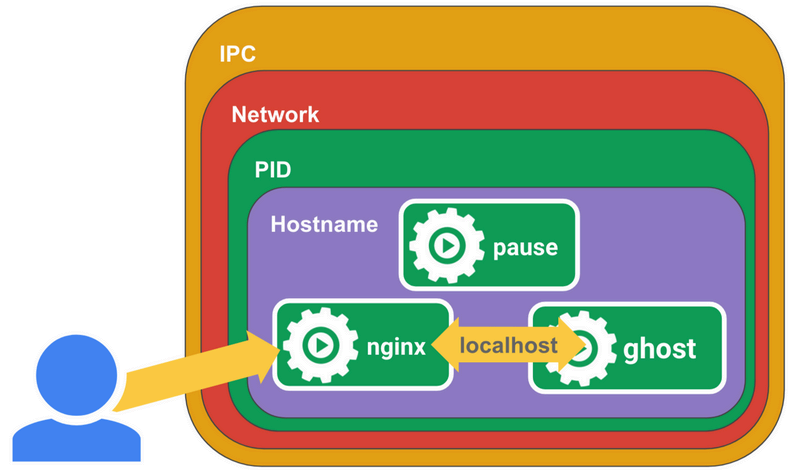

观察 Pod 内部会发现一个特殊的 Pause 容器(又称 Infra 容器),它是 Pod 实现资源共享的核心。

1.2.1 传统 Docker 的问题

直接部署多个容器时,会遇到三个关键问题:

- 端口冲突:两个容器绑定同一端口(如都用 80 端口)会失败。

- 网络隔离:容器间无法通过

localhost通信(默认处于不同网络命名空间)。 - 网络策略难统一:无法对一组容器应用统一的防火墙规则。

Pause 容器通过创建共享沙箱环境解决了这些问题,它是 Pod 中第一个启动的容器,为其他容器提供网络、PID 和 IPC 的共享基础。

1.2.2 Pause 容器的特点

- 轻量:镜像仅约 700KB,几乎不占用资源。

- 常驻暂停:启动后执行

/pause命令进入暂停状态,不参与业务逻辑。 - 生命周期锚点:Pod 的生命周期与 Pause 容器一致(应用容器重启不影响 Pod)。

- 僵尸进程回收:作为 Pod 的 1 号进程,回收其他容器的僵尸进程(如 nginx worker 进程意外退出后,Pause 会清理残留资源)。

1.2.3 Pause 容器的实现原理

- 共享网络:Pause 容器创建网络命名空间(包含 IP、MAC 地址),其他容器通过

Join Namespace加入,因此所有容器可见的网络视图完全一致(同一 IP 和端口空间)。 - 共享 PID/IPC:Pause 作为 1 号进程,可监控其他容器的进程状态,实现僵尸进程回收和跨容器通信(如信号量传递)。

示例:Pod 中 nginx(80 端口)和 ghost(2368 端口)容器,通过 Pause 共享网络后,nginx 可通过localhost:2368访问 ghost,无需知道对方的 IP。

二、通过 Docker 模拟 Pod:实操详解

通过 Docker 命令手动创建包含 Pause、nginx 和 ghost 的 “模拟 Pod”,可直观理解 Pod 的工作机制。

2.1 环境准备:创建虚拟机并初始化

2.1.1 创建虚拟机

- 配置:4 核 CPU、4GB 内存、100GB 硬盘,双网卡(仅主机模式用于局域网,NAT 模式用于外网)。

- 操作系统:Red Hat Enterprise Linux 9.5。

2.1.2 初始化系统环境

配置本地仓库(使用系统镜像作为 yum 源):

# 创建yum配置文件 vi /etc/yum.repos.d/yum.repo # 配置内容 [BaseOS] name=BaseOS baseurl=/mnt/BaseOS # 镜像中BaseOS目录路径 gpgcheck=0 # 关闭GPG校验(测试环境) [AppStream] name=AppStream baseurl=/mnt/AppStream # 镜像中AppStream目录路径 gpgcheck=0配置自动挂载(开机自动挂载系统镜像):

# 编辑fstab文件 vi /etc/fstab # 添加挂载配置 /dev/sr0 /mnt iso9660 defaults 0 0 # /dev/sr0是光驱设备,挂载到/mnt # 生效配置 systemctl daemon-reload mount -a # 手动挂载验证 df -h # 查看挂载结果(应显示/dev/sr0挂载到/mnt)关闭防火墙和 SELinux(测试环境简化配置):

# 关闭并禁用防火墙 systemctl disable --now firewalld # 临时关闭SELinux setenforce 0 # 永久关闭SELinux(重启生效) sed -i 's/^SELINUX=enforcing$/SELINUX=permissive/' /etc/selinux/config关闭交换分区(Kubernetes 要求):

# 临时关闭交换分区 swapoff -a # 永久关闭(注释fstab中swap配置) sed -i 's/.*swap.*/#&/' /etc/fstab安装基础工具:

dnf install net-tools vim wget curl bash-completion -y # 说明:net-tools包含ifconfig等工具,bash-completion提供命令补全调整系统最大连接数(避免高并发时连接受限):

vi /etc/security/limits.conf # 添加以下配置(*表示所有用户) * soft nofile 655350 # 软限制:最大文件句柄数 * hard nofile 655350 # 硬限制:最大文件句柄数 * soft nproc 655350 # 软限制:最大进程数 * hard nproc 655350 # 硬限制:最大进程数 * soft memlock unlimited # 软限制:内存锁定无限制 * hard memlock unlimited # 硬限制:内存锁定无限制

2.2 安装 Docker:容器运行时准备

配置仅主机网卡 IP(用于虚拟机间通信):

# 查看网络连接配置文件 ls /etc/NetworkManager/system-connections/ # 通常为ens160.nmconnection等 # 修改仅主机网卡(如ens160)为静态IP nmcli c m ens160 \ipv4.method manual \ # 手动配置IPipv4.addresses 192.168.10.10/24 \ # IP地址和子网掩码ipv4.dns 223.5.5.5 # DNS服务器 # 重启网卡生效 nmcli c up ens160开启网卡转发(Docker 网络需要):

# 创建配置文件 cat > /etc/sysctl.d/docker.conf <<EOF net.ipv4.ip_forward = 1 # 开启IPv4转发 EOF # 生效配置 sysctl -p /etc/sysctl.d/docker.conf # 输出net.ipv4.ip_forward = 1表示成功卸载旧版本 Docker:

dnf remove docker \docker-client \docker-client-latest \docker-common \docker-latest \docker-latest-logrotate \docker-logrotate \docker-engine \podman \ # 移除Podman(与Docker冲突)runc添加 Docker 仓库:

# 安装yum-utils(提供yum-config-manager工具) dnf install yum-utils -y # 添加阿里云Docker仓库(国内加速) yum-config-manager --add-repo https://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/rhel/docker-ce.repo安装 Docker 组件:

dnf install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin -y # 说明: # docker-ce:Docker引擎 # docker-ce-cli:Docker命令行工具 # containerd.io:容器运行时 # docker-buildx-plugin:构建工具扩展 # docker-compose-plugin:-compose插件配置 Docker(优化存储和加速):

cat > /etc/docker/daemon.json <<EOF {"default-ipc-mode": "shareable", # 默认IPC模式为可共享"data-root": "/data/docker", # 镜像和容器存储路径"exec-opts": ["native.cgroupdriver=systemd"], # 使用systemd作为Cgroup驱动(K8s推荐)"log-driver": "json-file", # 日志驱动"log-opts": {"max-size": "100m", # 单个日志文件最大100MB"max-file": "50" # 最多保留50个日志文件},"insecure-registries": ["harbor.jock.com"], # 私有仓库(按需修改)"registry-mirrors": [ # 镜像加速源"https://docker.m.daocloud.io","https://docker.hlmirror.com"] } EOF启动 Docker 并设置开机自启:

systemctl start docker # 启动服务 systemctl enable docker # 开机自启

2.3 模拟 Pod:创建 Pause、nginx 和 ghost 容器

2.3.1 编写 nginx 配置文件(反向代理到 ghost)

cat > nginx.conf <<EOF

error_log stderr; # 错误日志输出到标准错误

events { worker_connections 1024; } # 最大连接数1024

http {access_log /dev/stdout combined; # 访问日志输出到标准输出server {listen 80 default_server; # 监听80端口location / {proxy_pass http://127.0.0.1:2368; # 反向代理到ghost(2368端口)}}

}

EOF

2.3.2 启动 Pause 容器(作为网络沙箱)

docker run --name pause -p 8080:80 -d registry.k8s.io/pause:3.10

# 参数说明:

# --name pause:指定容器名为pause

# -p 8080:80:将主机8080端口映射到容器80端口(供外部访问)

# -d:后台运行

# registry.k8s.io/pause:3.10:Pause容器镜像(K8s官方)

2.3.3 启动 nginx 容器(共享 Pause 网络)

docker run --name nginx \-v $(pwd)/nginx.conf:/etc/nginx/nginx.conf \ # 挂载本地配置文件到容器--net=container:pause \ # 共享pause的网络命名空间--ipc=container:pause \ # 共享pause的IPC命名空间--pid=container:pause \ # 共享pause的PID命名空间-d nginx:1.27.4 # 后台运行nginx 1.27.4镜像

2.3.4 启动 ghost 容器(博客系统,监听 2368 端口)

# 创建数据目录并授权

mkdir /opt/ghost

chmod -R 777 /opt/ghost # ghost需要写入权限# 启动ghost容器

docker run -d --name ghost \--net=container:pause \ # 共享pause网络--ipc=container:pause \ # 共享pause IPC--pid=container:pause \ # 共享pause PID-v /opt/ghost:/var/lib/ghost/content \ # 挂载数据目录(持久化博客内容)-e NODE_ENV=development \ # 开发模式(默认监听2368端口)ghost:latest

2.3.5 验证模拟结果

查看容器状态:

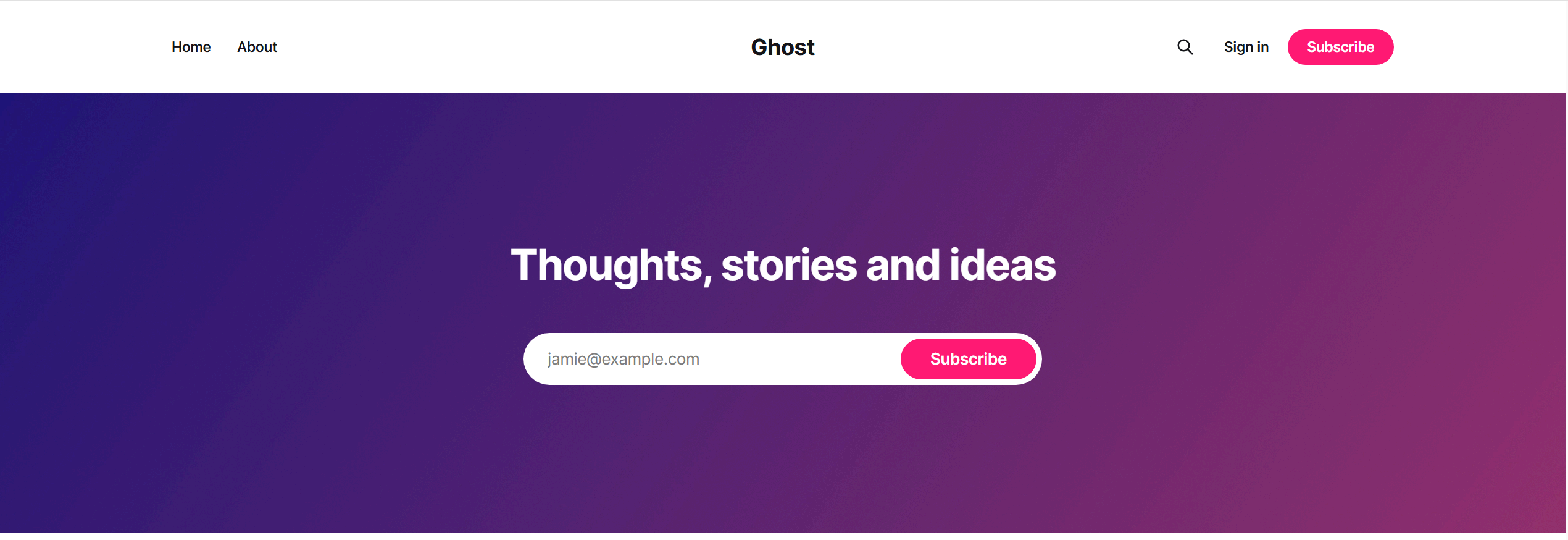

docker ps # 应显示pause、nginx、ghost均处于运行状态访问测试:

在浏览器中访问http://192.168.10.10:8080(主机 IP: 映射端口),应看到 ghost 的默认页面,说明 nginx 成功代理到 ghost(通过localhost:2368)。

2.3.6 为什么必须用 Pause 容器?

- 稳定性:Pause 容器仅做网络共享,几乎不会崩溃;若用 nginx 作为共享锚点,nginx 故障会导致整个 Pod 网络失效。

- 僵尸进程回收:Pause 作为 1 号进程,可回收其他容器的僵尸进程;而 nginx 不具备此功能,会导致资源泄露。

三、Kubernetes 网络模型:打通 Pod 通信的 “任督二脉”

Kubernetes 网络的核心目标是:所有 Pod 在扁平网络中直接通信,无需 NAT 转换。

3.1 网络基本概念与原则

3.1.1 核心原则

Kubernetes 对网络的硬性要求:

- 所有 Pod 可直接通信(无 NAT)。

- 节点与所有 Pod 可直接通信(无 NAT)。

- 每个 Pod 有唯一 IP(IP-per-Pod),其他 Pod 通过该 IP 访问。

3.1.2 需要解决的通信问题

- 容器到容器(同一 Pod 内):通过 Pause 共享网络实现。

- Pod 到 Pod(跨节点):通过 CNI 插件实现。

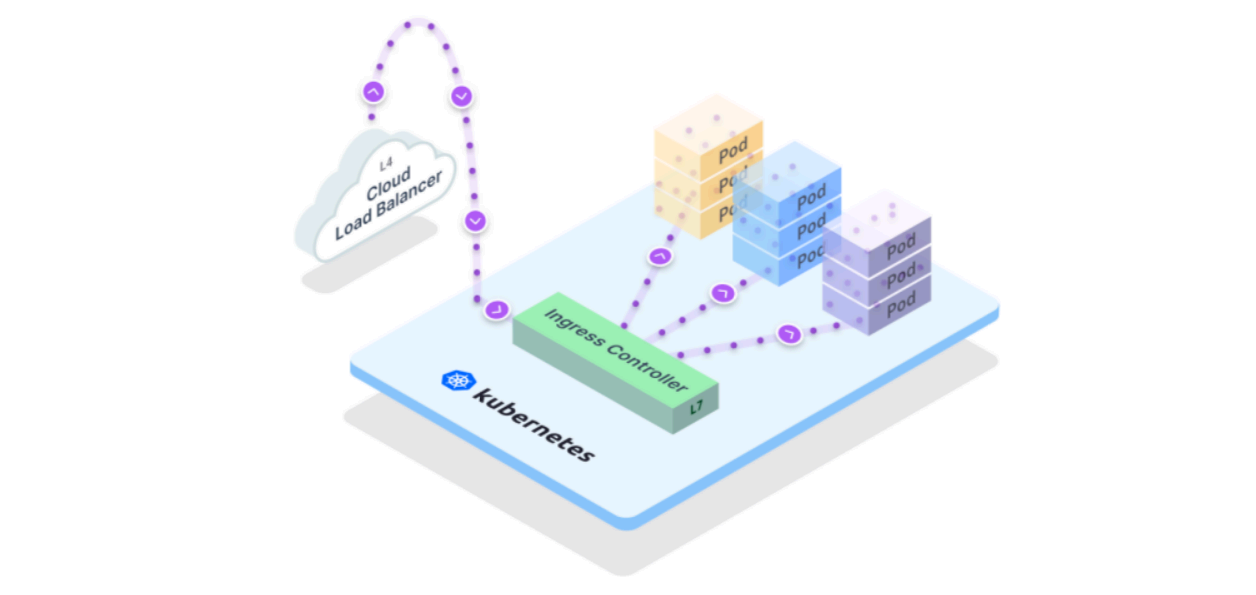

- Pod 到 Service:通过 kube-proxy 实现负载均衡。

- 外部到 Service:通过 Ingress 或 NodePort 实现。

3.2 CNI:容器网络的标准接口

3.2.1 什么是 CNI?

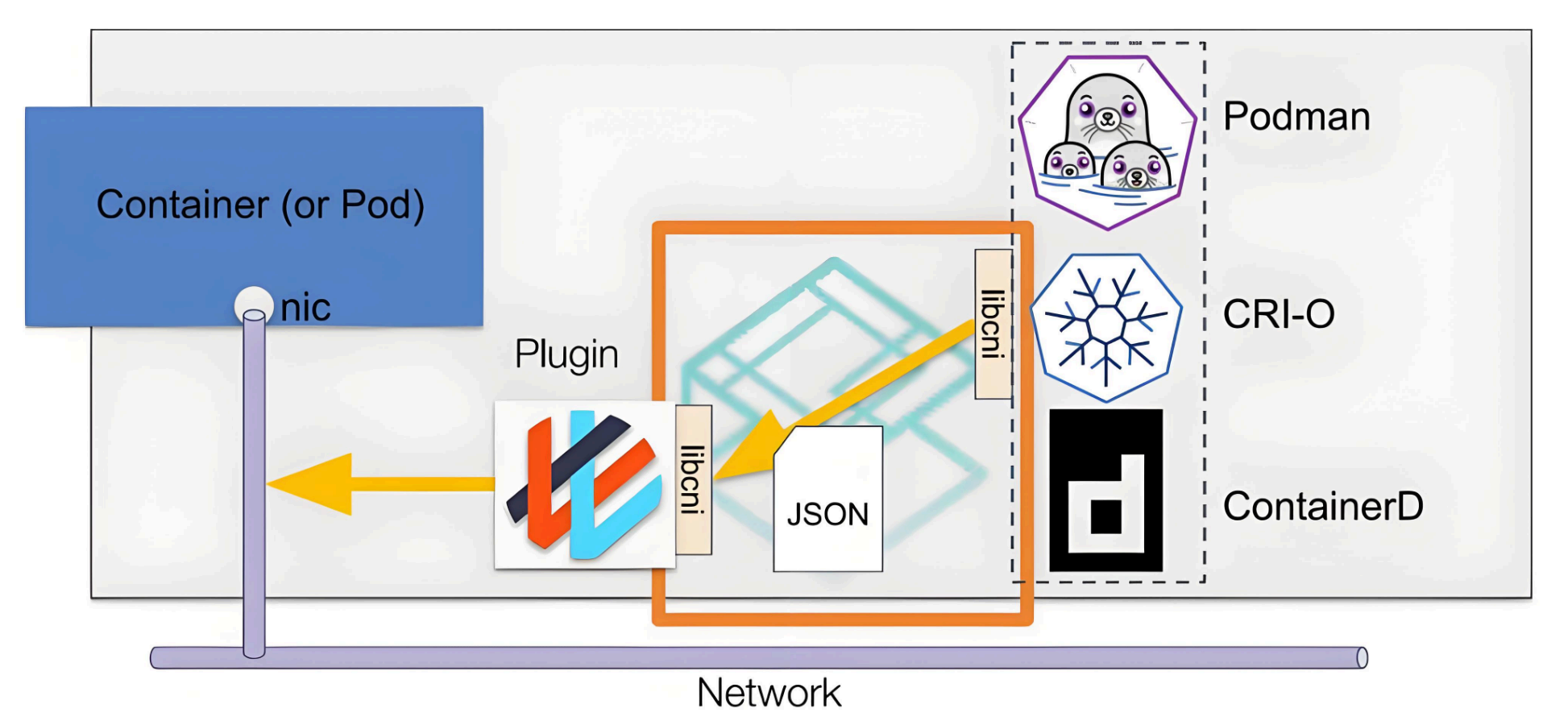

CNI(Container Network Interface)是 Google 和 CoreOS 联合制定的容器网络标准,定义了容器网络的核心操作(添加 / 删除容器到网络),使不同容器平台(K8s、Mesos)可共用网络插件。

- 工作方式:容器运行时(如 containerd)通过调用 CNI 插件(可执行程序)为容器配置网络,插件通过标准输入接收配置,输出结果。

- 默认路径:Kubernetes 节点的 CNI 插件路径为

/opt/cni/bin。

3.2.2 CNI 插件分类

Main 插件:创建网络设备(如网桥、Veth 对)。

- bridge:创建网桥连接容器与主机。

- ptp:创建点对点(Veth)设备。

- macvlan:为容器分配独立 MAC 地址。

IPAM 插件:分配 IP 地址。

- host-local:从预配置地址段分配 IP。

- dhcp:通过 DHCP 服务器获取 IP。

Meta 插件:辅助功能(如端口映射、限流)。

- portmap:通过 iptables 配置端口映射。

- firewall:配置容器防火墙规则。

第三方插件:完整网络方案(如 Calico、Flannel)。

3.3 网络模型:Underlay 与 Overlay

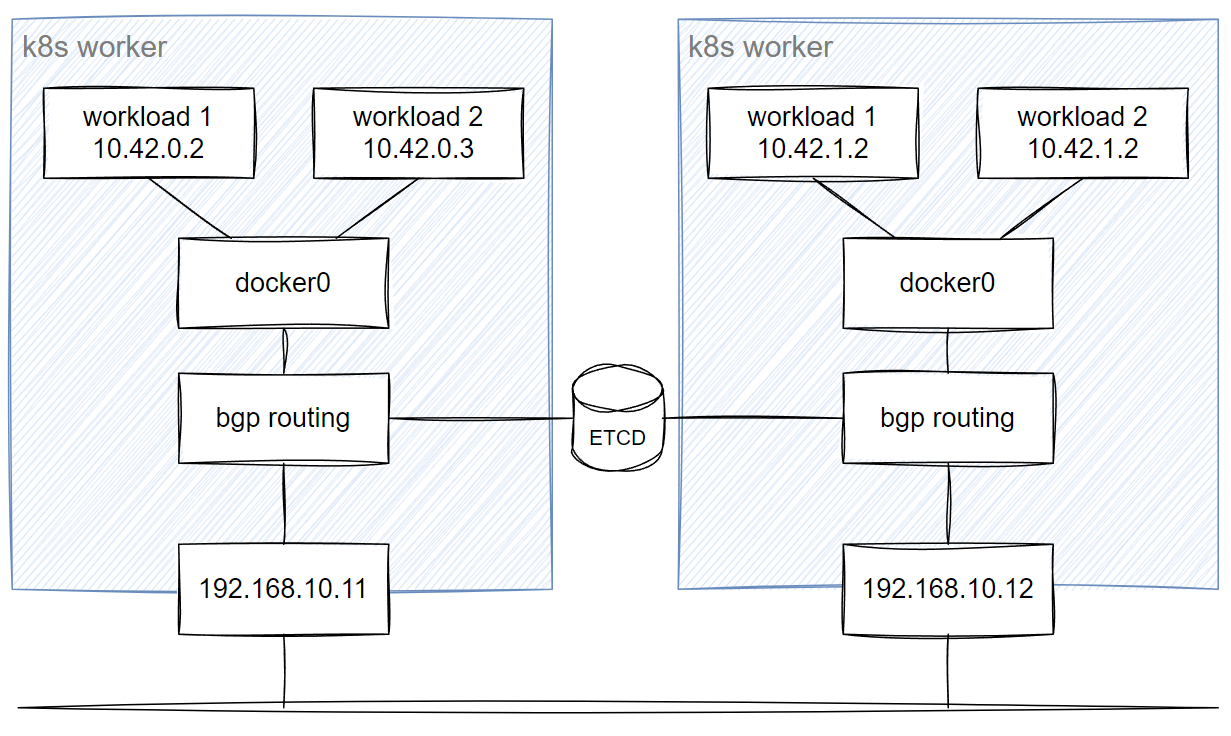

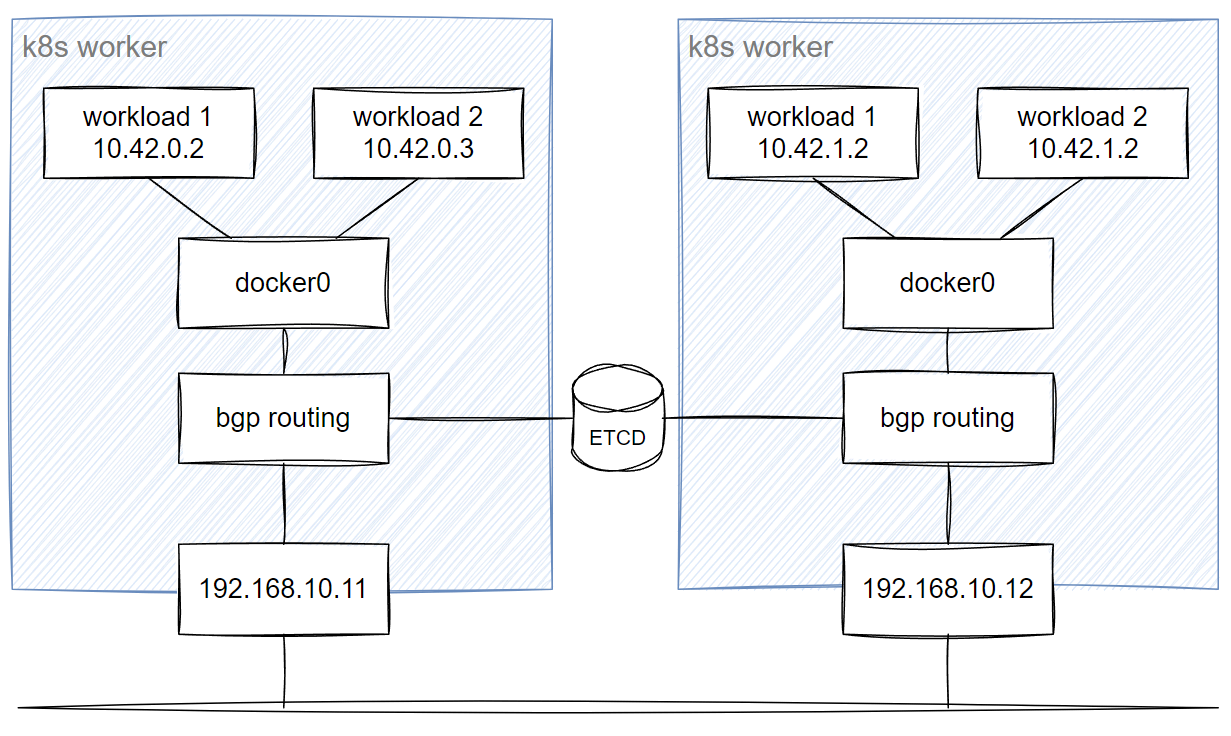

3.3.1 Underlay 网络

- 定义:直接使用物理网络(交换机、路由器),Pod IP 是物理网络可达的地址,无数据包封装。

- 特点:性能好(无额外开销),但依赖物理网络配置(如 BGP 路由)。

- 比喻:如同自驾车,需自行规划路线(依赖物理路网)。

3.3.2 Overlay 网络

- 定义:在物理网络上构建虚拟网络,通过隧道(VXLAN、IPIP)封装数据包,Pod IP 是虚拟地址。

- 特点:不依赖物理网络,部署灵活,但有封装开销(约 5-10% 性能损耗)。

- 比喻:如同坐班车,只需选择目的地(虚拟网络),无需关心物理路线。

3.3.3 对比总结

| 维度 | Underlay 网络 | Overlay 网络 |

|---|---|---|

| 数据传输 | 物理网络设备转发 | 虚拟隧道转发 |

| 性能开销 | 无封装开销 | 有 VXLAN/IPIP 封装开销 |

| 部署复杂度 | 高(依赖物理网络配置) | 低(纯软件实现) |

| 扩展性 | 差(受物理网络限制) | 好(支持上万节点) |

3.4 Calico:企业级网络方案

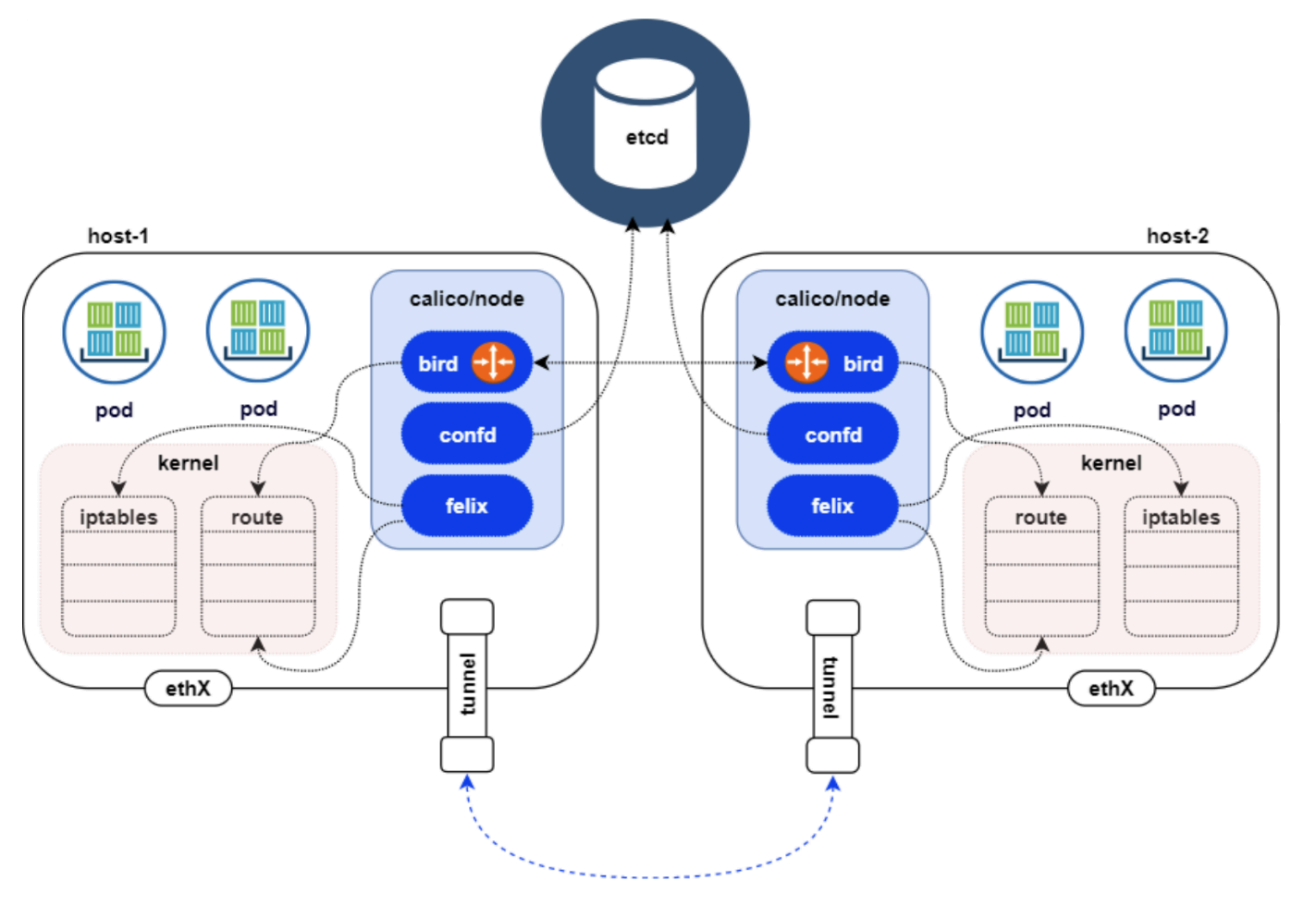

Calico 是主流 CNI 插件,支持 Underlay(BGP)和 Overlay(VXLAN/IPIP)模式,以高性能和灵活的网络策略著称。

3.4.1 核心组件

- Felix:运行在每个节点的代理,管理路由、ACL 规则和网络设备。

- BIRD:BGP 客户端,广播路由信息实现跨节点通信。

- ETCD:存储路由和网络策略数据(可与 K8s 共用)。

- BGP Route Reflector:大型集群中减少 BGP 连接数(替代全互联模式)。

3.4.2 三种网络模式配置

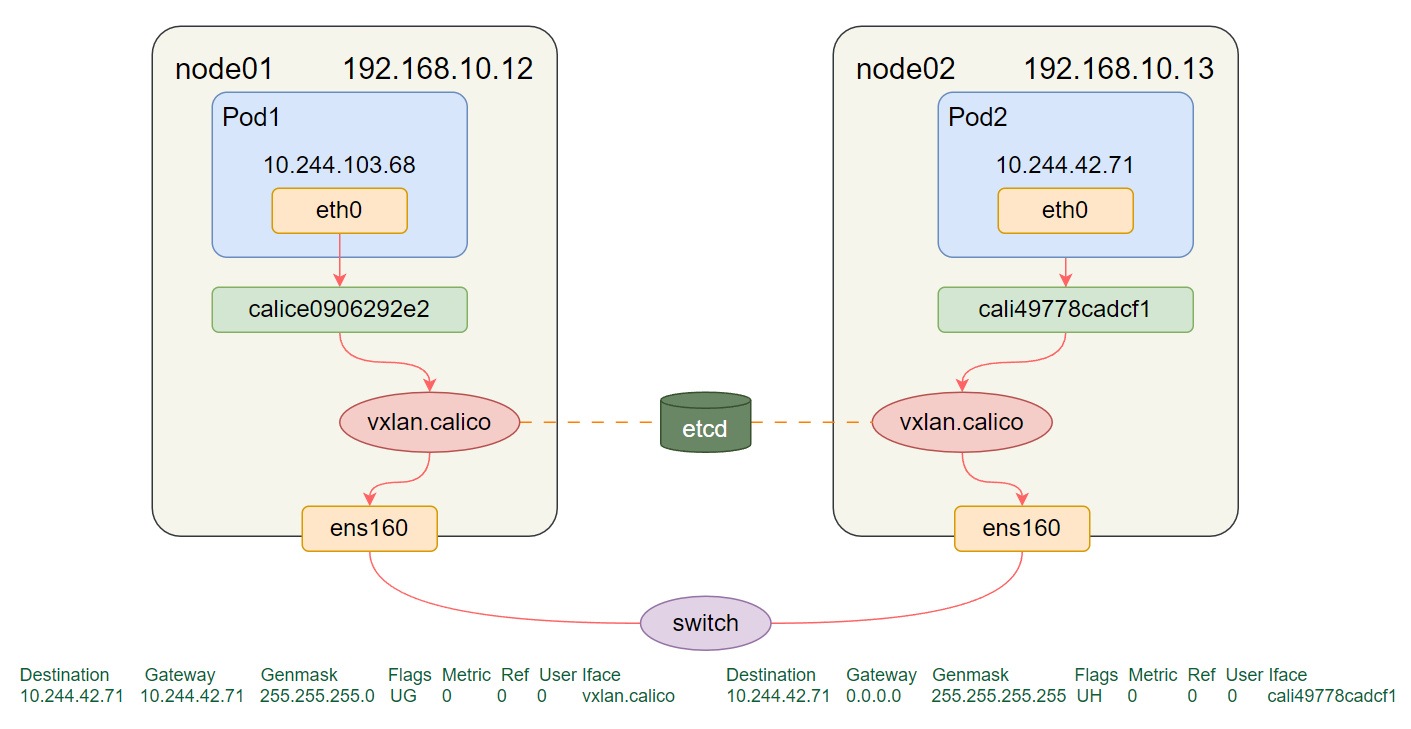

1. VXLAN 模式(Overlay)

- 原理:通过 VXLAN 隧道封装数据包,基于 MAC 地址通信,节点间三层可达即可。

- 配置:修改 Calico 部署文件:

# 禁用IPIP,启用VXLAN - name: CALICO_IPV4POOL_IPIPvalue: "Never" - name: CALICO_IPV4POOL_VXLANvalue: "Always" calico_backend: "vxlan" # 注释BGP相关探测 # --bird-live # --bird-ready - 验证:

ifconfig vxlan.calico # 存在vxlan.calico设备即生效 calicoctl node status # 查看状态

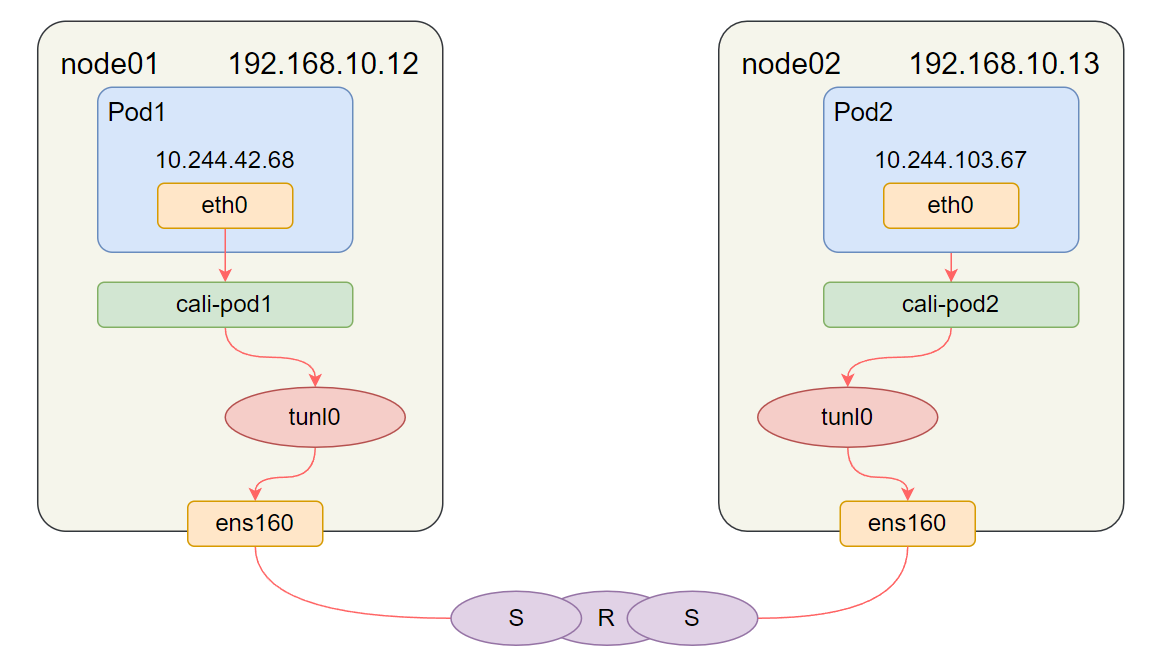

2. IPIP 模式(Overlay)

- 原理:通过 IPIP 隧道封装数据包(内层 Pod IP,外层节点 IP),依赖 BGP 同步路由。

- 配置:

- name: CALICO_IPV4POOL_IPIPvalue: "Always" - name: CALICO_IPV4POOL_VXLANvalue: "Never" - 验证:

ifconfig tunl0 # 存在tunl0设备即生效

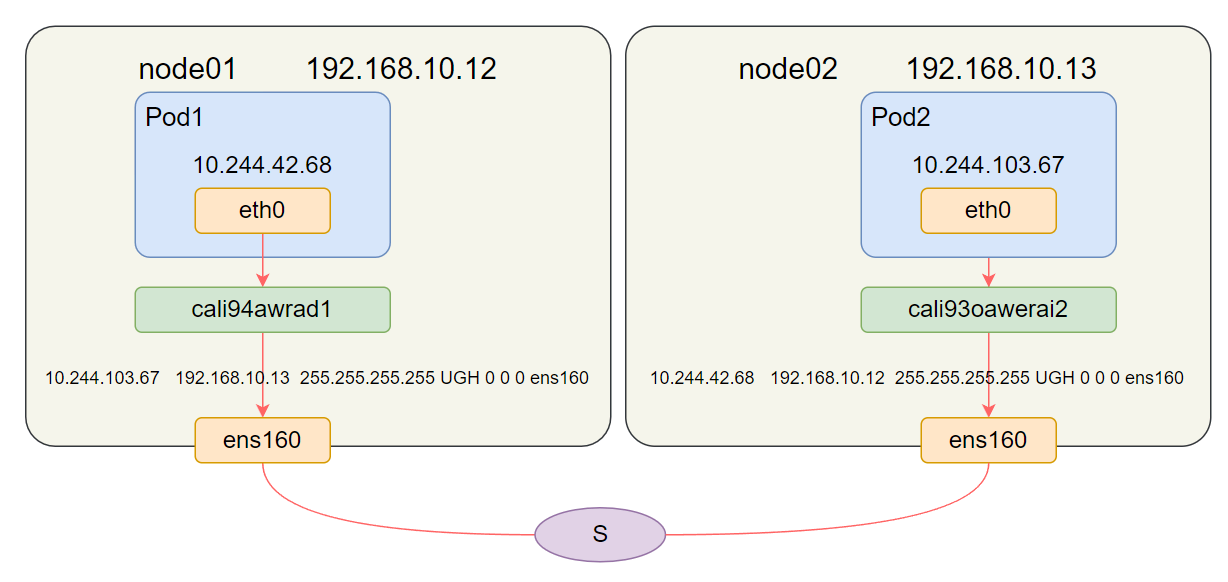

3. BGP 模式(Underlay)

- 原理:通过 BGP 协议同步路由,无数据包封装,性能最优,需物理路由器支持 BGP。

- 配置:

- name: CALICO_IPV4POOL_IPIPvalue: "Off" - name: CALICO_IPV4POOL_VXLANvalue: "Never" - 验证:

calicoctl node status # 显示IPv4 BGP status即生效

3.4.3 模式选择建议

- 对性能不敏感 → 选 VXLAN(部署最简单)。

- 性能敏感且物理网络可控 → 选 BGP(无封装开销)。

- 折中方案 → 选 IPIP(平衡性能与部署复杂度)。

四、常见问题与排错

4.1 Pod 网络不通(跨节点)

- 可能原因:

- 网络插件未部署或配置错误(如 Calico 模式与物理网络冲突)。

- 节点防火墙阻止隧道端口(如 VXLAN 用 4789 端口)。

- 路由信息未同步(BGP 模式下检查 BGP 连接)。

- 排查步骤:

# 查看Calico状态 calicoctl node status # 检查节点间隧道端口连通性(如VXLAN的4789) telnet <目标节点IP> 4789 # 查看路由表(确认Pod网段路由存在) ip route

4.2 模拟 Pod 时访问失败

- 可能原因:

- nginx 配置错误(反向代理地址错误)。

- 容器未共享网络(

--net=container:pause参数遗漏)。 - 主机防火墙阻止 8080 端口。

- 排查步骤:

# 查看nginx日志 docker logs nginx # 检查容器网络模式 docker inspect nginx | grep -i networkmode # 应显示"NetworkMode": "container:pause" # 关闭主机防火墙 systemctl stop firewalld

五、总结

本文从 Pod 的本质出发,解析了 Pause 容器的核心作用(共享网络、回收僵尸进程),通过 Docker 模拟 Pod 的实操帮助理解容器协同机制;接着深入 Kubernetes 网络模型,讲解了 CNI 标准、Underlay/Overlay 网络的区别,以及 Calico 的三种部署模式。

核心知识点:

- Pod 是最小部署单元,通过 Pause 容器实现容器共享资源。

- CNI 是网络插件的标准接口,解决 Pod 跨节点通信问题。

- Calico 支持多种网络模式,可根据性能需求和物理网络环境选择。

六、思考与答案

思考 1:Pause 容器在 Pod 中扮演什么角色?为什么不能用业务容器替代?

答案:

Pause 容器是 Pod 的 “网络沙箱”,负责初始化网络命名空间、共享 PID/IPC,并回收僵尸进程。

不能用业务容器替代的原因:

- 业务容器(如 nginx)可能因故障崩溃,导致整个 Pod 网络失效。

- 业务容器不具备僵尸进程回收能力,会导致资源泄露。

思考 2:CNI 插件的核心作用是什么?Kubernetes 为什么依赖 CNI?

答案:

CNI 的核心作用是标准化容器网络配置,使不同容器平台可共用网络插件。

Kubernetes 依赖 CNI 的原因:

- 避免重复开发网络功能,专注核心编排能力。

- 支持多样化网络需求(如 Overlay/Underlay、安全策略),通过插件扩展。

思考 3:Calico 的 BGP 模式和 VXLAN 模式各适合什么场景?

答案:

- BGP 模式:适合性能敏感、物理网络可控(如数据中心)的场景,无数据包封装,依赖物理路由器支持 BGP。

- VXLAN 模式:适合跨网段、物理网络不可控的场景(如公有云),部署灵活但有封装开销。