一种宏模板实现方法

一种宏模板实现方法

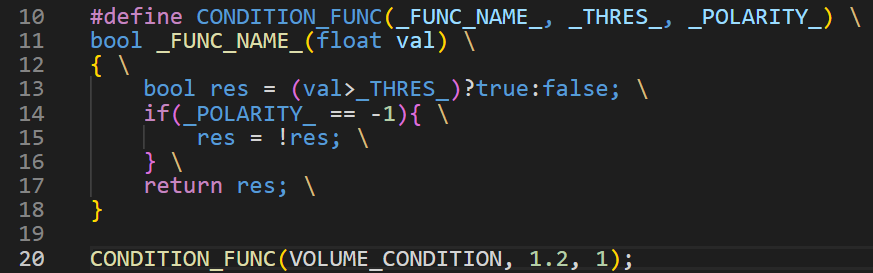

#define CONDITION_FUNC(_FUNC_NAME_, _THRES_, _POLARITY_) \

bool _FUNC_NAME_(float val) \

{ \bool res = (val>_THRES_)?true:false; \if(_POLARITY_ == -1){ \res = !res; \} \return res; \

}CONDITION_FUNC(VOLUME_CONDITION, 1.2, 1);

几乎可以肯定不是好的实践

但确实有用

于是乎可以做一些分析:

这个宏定义和使用的写法有一些优点,但也存在一些潜在问题,是否"好"取决于具体的使用场景和代码标准。下面是我的分析:

优点:

- 代码复用:通过宏实现了条件判断函数的模板化,避免了重复编写类似的函数

- 可配置性:通过参数可以灵活调整阈值和极性

- 简洁性:一行宏调用就能生成一个完整的函数

缺点和潜在问题:

- 宏命名风格:全大写的宏名和参数名通常用于常量,这里用于函数生成可能不太合适 潜在命名冲突:生成的函数名是直接使用参数,可能导致命名冲突

- 类型安全性:宏缺乏类型检查,可能导致难以发现的错误 调试困难:宏展开后的代码在调试时可能不易追踪

- 可读性:对于不熟悉这种模式的开发者可能不够直观

改进建议:

考虑使用模板函数替代宏:

template<int POLARITY>

bool condition_func(float val, float thres) {

bool res = (val > thres);

if constexpr (POLARITY == -1) {res = !res;

}

return res;

}

如果坚持使用宏,可以:

- 使用更合适的命名规范

- 添加更多注释说明

- 考虑添加参数检查

- 或者使用函数工厂模式:

auto createCondition(float thres, int polarity) {return [thres, polarity](float val) {bool res = val > thres;return polarity == -1 ? !res : res;};

}

结论

在C++中,这种宏定义方式已经有些过时,现代C++更推荐使用模板、lambda或constexpr等方式实现类似功能。但在某些特定场景(如需要大量生成类似函数的嵌入式系统),这种写法仍有一定价值。是否"好"取决于项目的具体要求和团队的编码规范。