光伏气象数据驱动设计方案优化

在光伏项目的全生命周期中,气象条件是影响发电效率与系统稳定性的核心因素。传统光伏设计方案往往依赖经验性参数,对项目所在地长期气象特征的适配性不足,导致实际发电量与预期存在偏差,甚至在极端天气下面临安全风险。而依托气象数据驱动的设计优化模式,正从根本上改变这一现状,通过精准整合、分析与应用气象数据,让光伏系统设计更贴合实际环境,实现效能最大化。

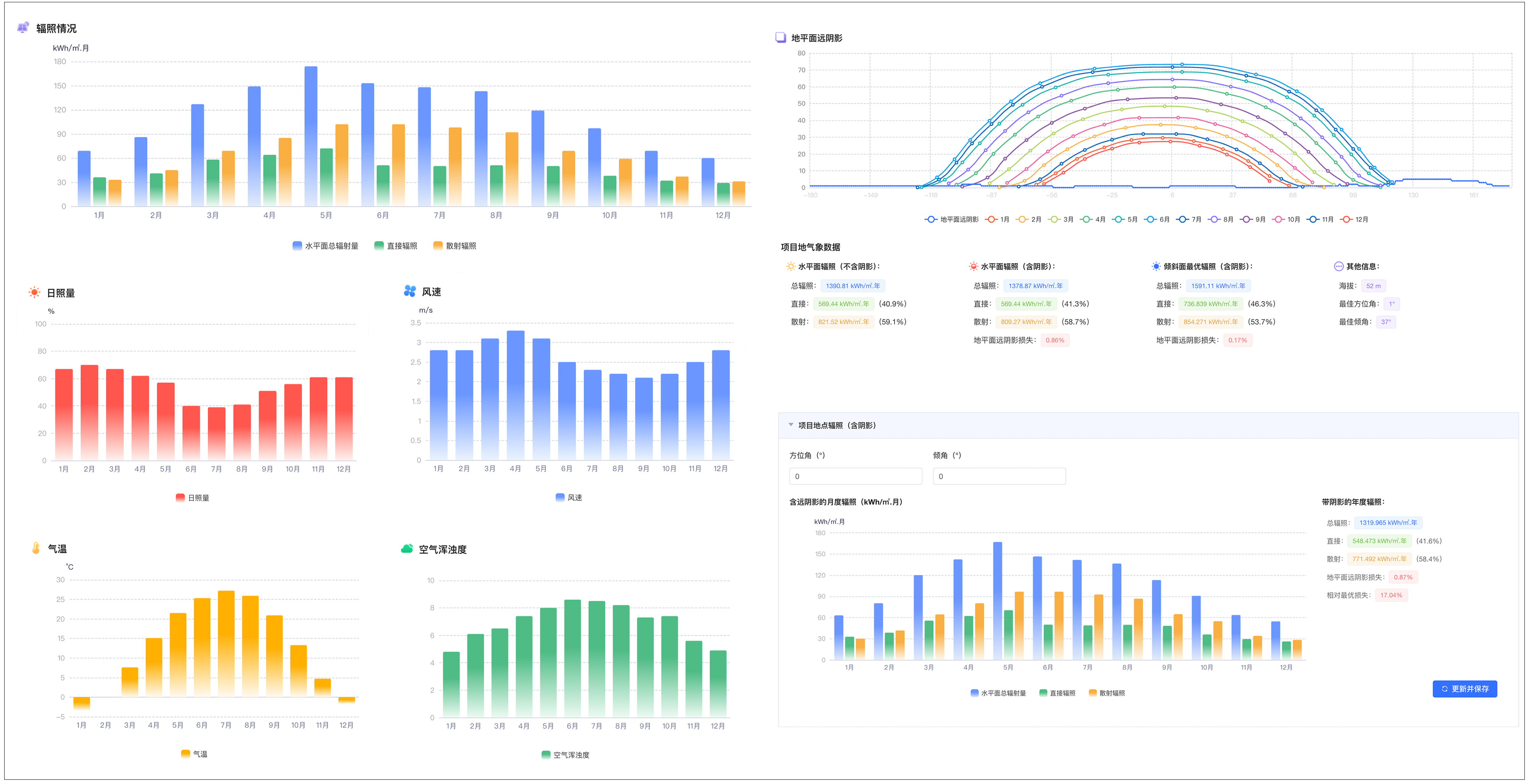

气象数据的全面采集与深度整合是设计优化的基础。相关系统能够接入多维度气象数据源,涵盖项目所在地近十年的历史气象记录、实时监测数据及未来数年的预测模型。其中,核心数据包括日均日照时长、太阳辐射强度的季节变化曲线、不同时段的太阳高度角与方位角、年均风速及极端风速值、高温与低温极值、降水频率及降雪量等。这些数据经过标准化处理后,形成覆盖时间维度(小时、日、月、年)与空间维度(屋顶不同区域微气候)的数据库,为设计方案提供精准的环境参数支撑。

在具体设计环节,气象数据的应用贯穿光伏系统的核心参数设定。针对太阳辐射强度与日照角度,系统会依据历史数据计算出全年各月份的最优辐射接收角度,据此确定光伏板的倾斜角与方位角。

风速数据则直接影响支架结构设计。系统会提取近十年内的最大瞬时风速与持续强风时长,结合光伏板阵列的受风面积,计算出支架所需的抗风荷载强度。在多风地区,通过优化支架间距与固定方式,可将风荷载对系统的影响降低30%以上,避免极端天气下的组件脱落或支架变形。

气象数据的动态更新能力,让设计方案具备长期适配性。系统会实时接收当地气象站的更新数据,当监测到气候特征出现趋势性变化(如年均风速上升、极端高温天数增加)时,自动触发方案复核机制。基于气象数据的设计优化,最终转化为显著的实际效益。在发电量方面,通过精准适配气象条件,项目首年发电量较传统设计提升10%-15%;在安全性上,极端天气下的系统故障率降低60%以上;在成本控制上,因优化支架用料与组件排布,初期建设成本可降低5%-8%,同时减少后期维护费用。

光伏气象数据驱动的设计方案优化,本质是通过数据与工程设计的深度耦合,让光伏系统从“标准化生产”转向“定制化适配”。这种模式不仅提升了单个项目的经济性与可靠性,更推动光伏产业从依赖经验向依托数据的精细化发展转型,为清洁能源的高效利用提供了扎实的技术支撑。