基于YOLOv8的水稻叶片病害检测系统的设计与实现【近6W条数据集+多病害特征+高准确率】

文章目录

- ==有需要本项目的代码或文档以及全部资源,或者部署调试可以私信博主==

- 项目介绍

- 数据集介绍

- 数据预处理

- 模型效果

- 总结

- 每文一语

有需要本项目的代码或文档以及全部资源,或者部署调试可以私信博主

项目介绍

水稻病害会显著影响产量及品质,而传统的人工检测不仅耗时耗力,其准确性也容易受到人为经验的限制。随着计算机视觉技术的进步,病害检测的自动化成为可行方向。本研究基于YOLOv8目标检测框架,构建了一套高效的水稻叶片病害检测系统,并开发了PyQt5图形界面,支持图像、视频及实时摄像头输入,实现病害的自动识别与分类,并输出检测置信度和位置信息。

本研究所用数据集来源多样,既包括公开平台的病害图像,也包含团队实地采集的田间数据,总计54,970张图像。这些图像覆盖九种常见水稻病害,如稻瘟病、褐斑病、枯心病等,并包含健康叶片作为参照。为提高模型的泛化能力,数据预处理阶段采用了图像翻转、裁剪、缩放、平移等多种增强方法,确保在不同光照、角度及环境条件下,模型依旧具备良好的识别能力。所有图像均使用LabelImg工具进行手工标注,采用YOLO格式,便于训练时的高效利用。

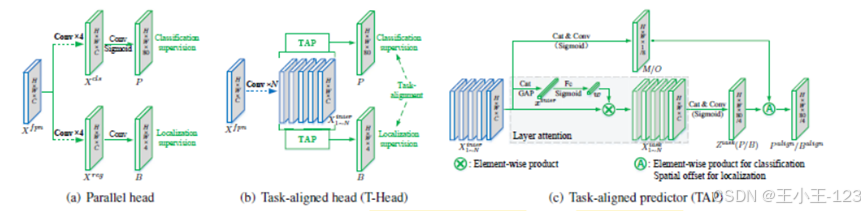

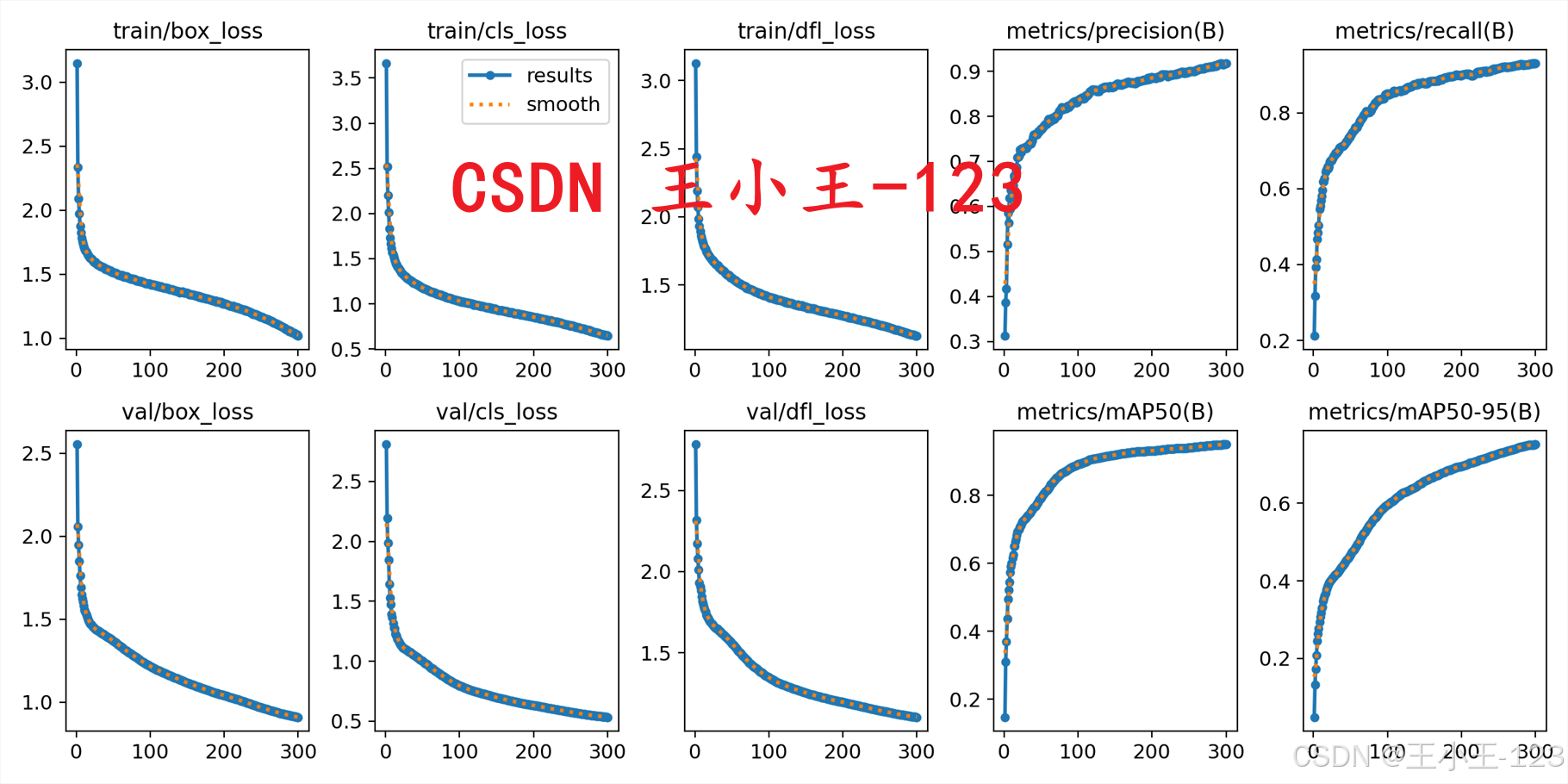

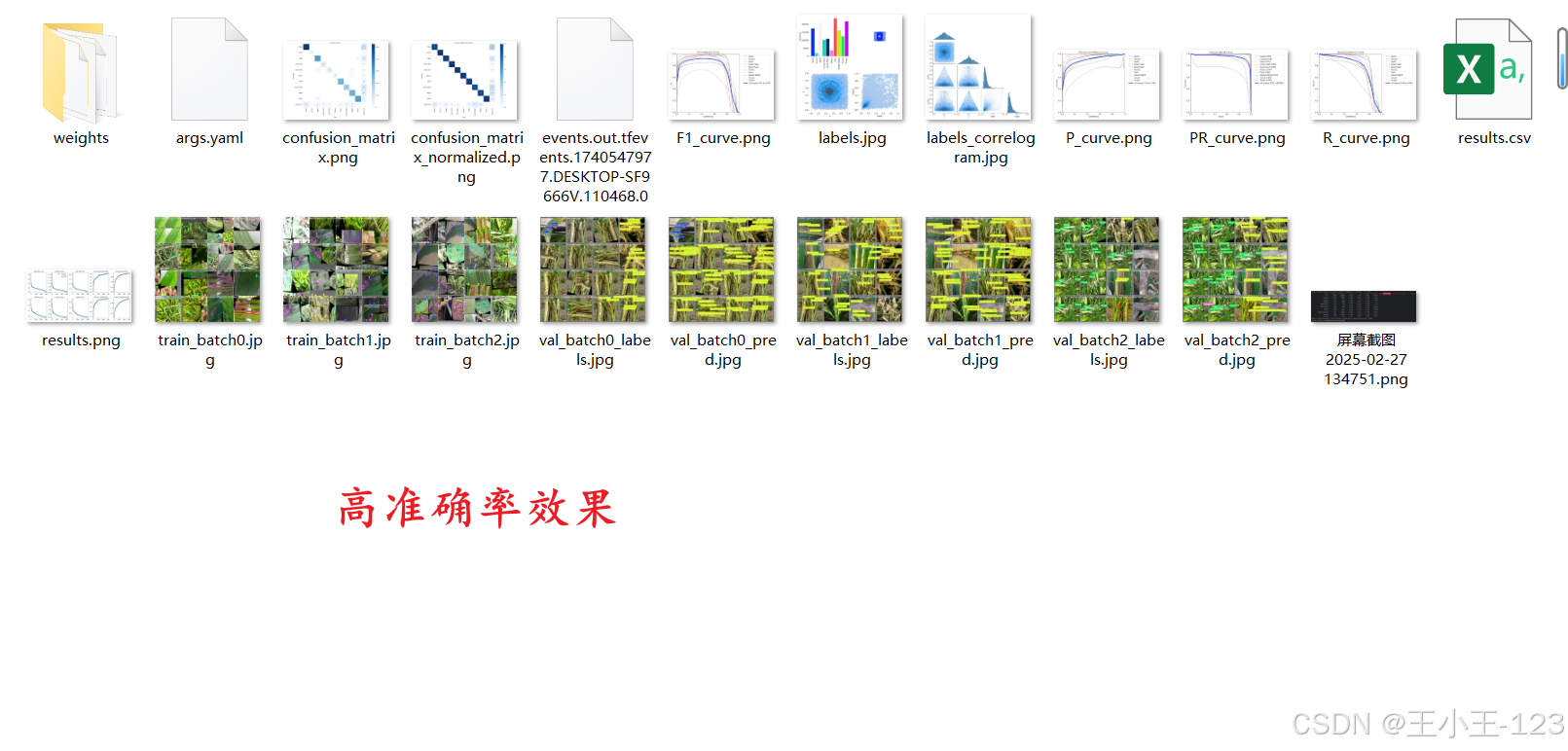

模型训练过程中,研究团队尝试了多组超参数组合,针对学习率、批量大小等关键参数进行调优,并引入PA-FPN特征提取网络以及Decoupled-Head检测头,以增强对目标的识别效果。最终得到的YOLOv8模型在测试集上取得了较高的mAP(50-95),多数病害类别检测精度超过90%。然而,对于部分病害,如鞘病和叶纹病,模型检测仍存在一定误差。通过混淆矩阵、P-R曲线以及损失曲线等评估手段,发现少数类别的召回率偏低,主要受数据分布不均及病害相似度较高等因素影响。

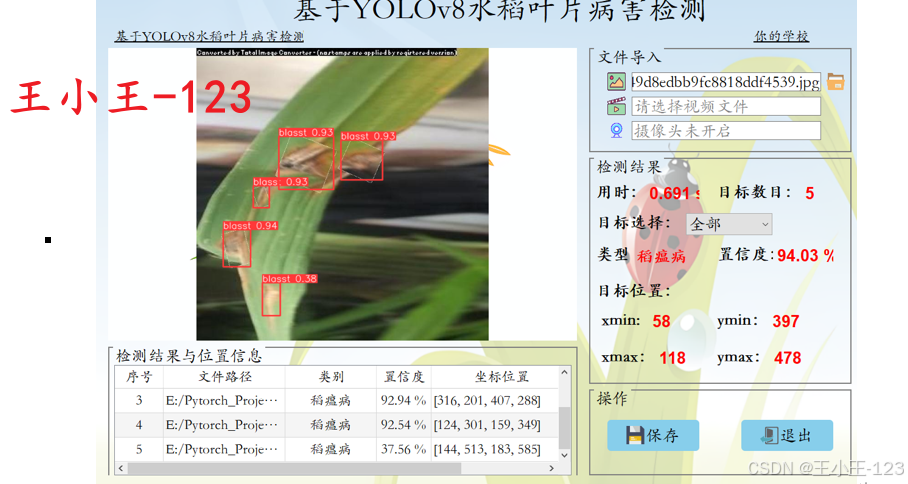

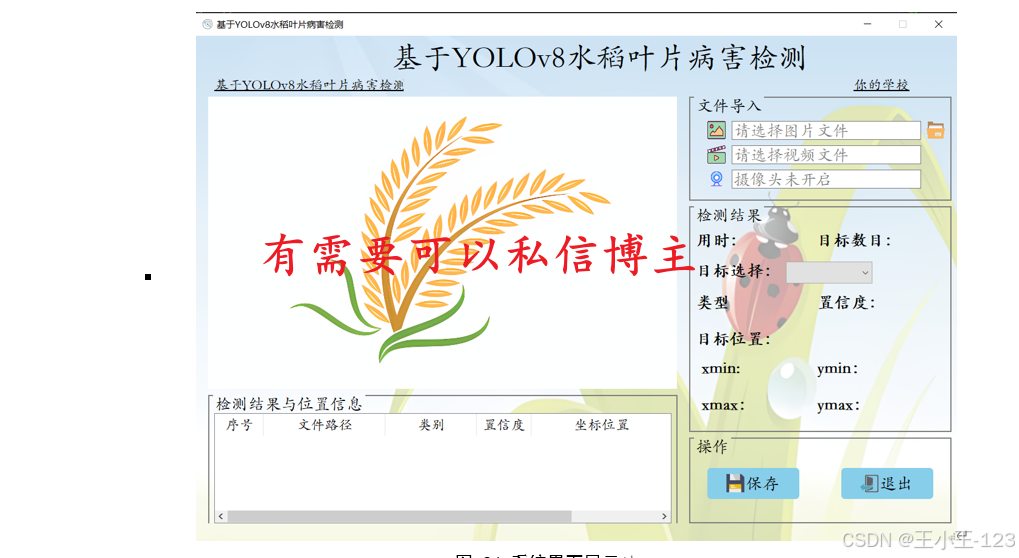

在PyQt5开发的前端界面上,用户可便捷加载图像或视频,系统自动完成检测,并在图像上绘制检测框,同时在侧边栏显示病害类别、置信度及坐标。用户还可选定具体检测目标进行详细查看或保存结果,方便后续分析。经多次测试,系统具备良好的响应速度与稳定性,可适配多种输入数据类型。

数据集介绍

本研究的数据集主要来自网络上开源的资源,通过各类公开平台下载,部分数据则通过研究团队多渠道收集整理,共计包含54970张水稻病害图像。

数据集中涵盖了九种水稻叶片病害,包括稻瘟病、枯萎病、褐斑病、枯心病、露珠病、假烟病、鞘病、叶纹病和东南亚稻田病,并提供了正常水稻叶片的图片作为对比。

稻瘟病表现为叶片上出现椭圆形的灰色斑点,严重时会导致植株死亡;枯萎病则表现为叶片快速变黄干枯,通常源于营养不足或病菌感染;褐斑病主要在叶片上形成圆形褐色斑点,影响光合作用;枯心病主要表现为叶尖和心叶部分枯死,严重时植株整体萎缩;露珠病的特征是叶片上有类似露珠状的小斑点,常在湿润环境中多发;假烟病叶片表面出现黑色烟灰状物质,影响植物呼吸;鞘病表现为茎部鞘状组织出现褐色腐烂病斑;叶纹病特征明显,叶片表面形成连续的条状病斑;东南亚稻田病的表现通常为叶片整体变黄,植株矮小,导致严重减产。

数据预处理

为了保障数据有效性和模型的泛化性,本数据集对大量的图像做了数据增强手段,其中包含对数据集进行多维的变换,包含一些翻转,剪切以及图像平移操作,增加图像类型的多维。

同时手动对一些数据进行清洗,包含一些无关的图像,这类图像可能是研究者在收集的时候误将其他的数据加入到文件中,这类数据不包含我们的目标病害检测。所以加入这些数据会导致模型的不稳定性,以及引起新的问题。

模型效果

总结

本研究聚焦于水稻叶片病害的自动化检测,利用深度学习目标检测方法,开发了基于YOLOv8的检测系统,并完成了相应的模型训练与评估。在数据采集方面,研究团队结合公开数据平台与实地采样,共收集超过5万张图像,针对各类病害进行了详细标注。为增强模型的泛化性能,采用了包括图像翻转、裁剪、平移等多样化的数据增强技术,使模型能够更好地适应田间复杂多变的环境。

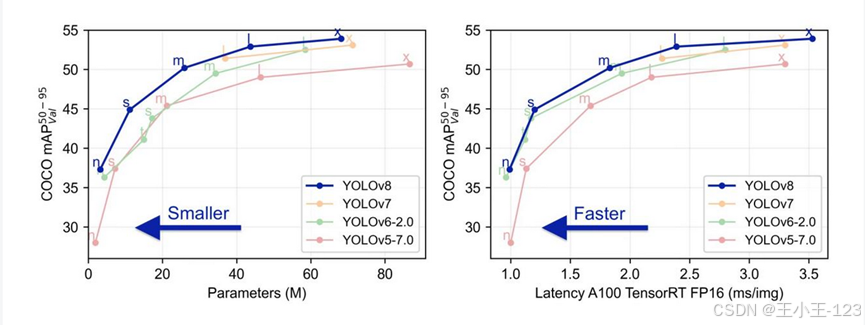

在模型层面,YOLOv8相比前代版本在特征提取与检测效率方面均有所提升。研究过程中,通过调节学习率、批量大小以及数据增强策略,对模型参数进行了系统优化。实验结果显示,模型在稻瘟病、褐斑病等主要病害的识别任务中表现优异,训练集和测试集上的mAP50-95均达到较高水平,其中部分类别的检测准确率接近100%。不过,在鞘病、叶纹病等少数类别上,仍出现误检与漏检情况。进一步分析发现,这主要与数据分布不平衡以及不同病害间的形态相似性有关,影响了模型的判别能力。

系统实现方面,依托PyQt5框架开发的可视化界面,支持用户加载图片、视频及实时摄像头输入,自动完成检测并保存结果,便于农业生产环节的后续管理。系统整体运行稳定,交互逻辑清晰,检测结果以矩形框和类别置信度的形式直观呈现。在多种测试场景下,界面响应迅速,整体流程流畅高效,能够满足农业领域的应用需求。

在模型评估阶段,研究通过混淆矩阵和F1-Confidence曲线,对各病害类别的检测表现进行了深入分析。部分类别召回率未达预期,显示仍有进一步优化空间。结合特征增强网络及正负样本分配策略的改进,模型在复杂环境下的鲁棒性和识别精度均有所提升。

每文一语

认知、机遇、持之以恒