水质监控预警管理平台

2025年3月,某地突发水污染事件,得益于水质监控预警平台的实时告警,污染源在30分钟内被精准锁定,应急措施迅速启动,百万居民用水安全得以保障。这一场景,正是我国水质监控从"被动应对"向"主动防控"转型的缩影。随着物联网、大数据与人工智能技术的深度融合,水质监控预警管理平台已成为守护水资源安全的"智慧大脑"。

一、水质监控预警管理平台的建设蓝图

1. 全天候感知网络:从毛细血管到主动脉的立体布控

平台依托“地面站+浮标+无人机+卫星遥感”构建四级监测体系:

- 固定监测站

在重点流域断面、排污口、水源地布设多参数水质传感器,实时采集pH值、氨氮、重金属等20余项指标。

- 移动监测单元

无人船搭载光谱仪巡航污染高风险区,无人机配合红外热成像识别隐蔽排污口。

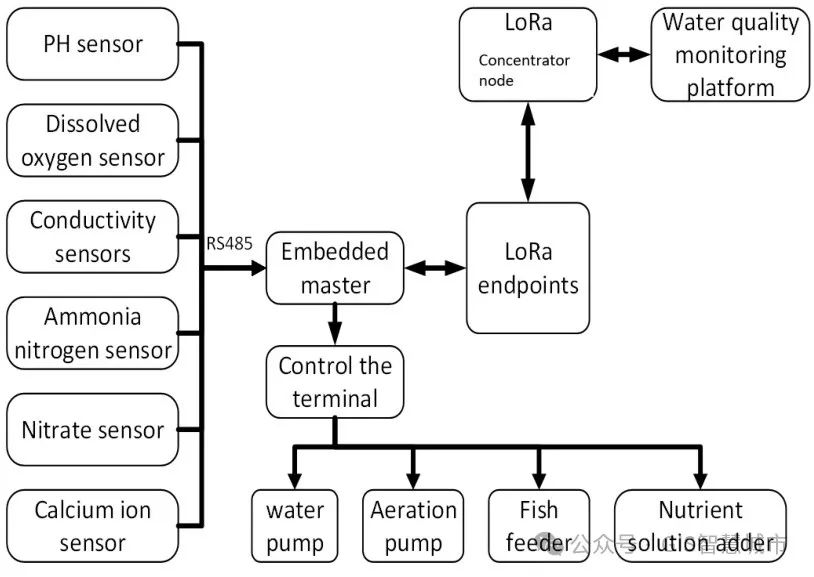

- 物联感知层通过LoRa、NB-IoT等低功耗广域网络,实现每秒万级数据点的高效回传。

案例直击:上海市水环境预警平台已接入387座污水池、128座泵站,累计采集数据超2亿条,污染识别响应速度提升70%。

2. 智能预警中枢:让数据会思考的AI引擎

- 动态阈值算法

基于历史数据与水文模型,自动调整预警阈值,避免雨季浊度波动误报。

- 污染扩散模拟

结合GIS地图与水力模型,30秒内生成污染物扩散路径图,精度达95%。

地图数据的下载、转换、浏览、编辑(基于 AutoCAD),可使用GeoSaaS(.COM)的相关工具

- 多源数据融合

整合气象、企业排污许可、交通物流数据,预判跨界污染风险。

黑科技亮点:深圳水库采用剖面监测浮标,可实时感知0-30米水深分层水质变化,预警藻类爆发提前48小时。

3. 全链条溯源体系:从“谁在排”到“怎么管”的闭环

- 指纹库比对

建立2000+种污染物光谱特征库,快速锁定皮革厂、电镀园等嫌疑源。

- 管网反向追踪

通过压力传感器与水力模型,逆向排查管网渗漏导致的二次污染。

- 企业画像系统

关联排污企业用电、物流数据,识破夜间偷排“猫腻”。

实战成果:重庆九龙坡区通过智慧水务系统,将污染事件处置时间从72小时压缩至4小时。

二、核心技术突破:四大硬核科技构筑护城河

1. 物联网+边缘计算:给传感器装上“最强大脑”

-

嵌入式主控单元搭载轻量化AI芯片,实现数据本地化清洗与异常值剔除,传输效率提升60%。

-

智能运维模块自动诊断传感器故障,远程校准电极漂移,保障数据可靠性。

2. 大数据中台:让沉默数据开口说话

-

建立水质、气象、经济等跨领域数据湖,开发“污染-产业-经济”关联分析模型。

-

动态生成水质健康指数(WQI),直观展示区域水生态“体检报告”。

3. 数字孪生流域:虚实交融的治水新范式

-

基于BIM+GIS构建三维可视化平台,模拟闸坝调度对水质的影响。

-

虚拟现实(VR)培训系统,让应急演练覆盖100%基层管理人员。

4. 区块链存证:打造不可篡改的环保账本

-

监测数据实时上链,作为环境执法证据链。

-

企业排污权交易数据透明化,激活碳-水协同治理市场。

三、全民共治:让每个人成为水卫士

1. 公众参与平台:指尖上的环保革命

-

水质地图小程序:市民可扫码查询任意河道历史水质,举报污染获积分奖励。

-

AR互动系统:手机扫描河面浮现虚拟鱼群,直观感受生态修复进展。

2. 政企协作新模式

-

重点排污企业接入平台“红黄绿”三色码管理,倒逼技术改造。

-

环保信用分关联银行贷款利率,激发企业自主治污动力。

创新实践:泗洪县通过智能微型湿地系统,将农田退水净化后再入河,COD削减率达40%。

四、未来展望:从水质管理到水生态服务

随着5G+量子通信技术的应用,2026年将实现跨省流域水质预测准确率超98%。生物传感器、DNA条形码技术的引入,让病原微生物无所遁形。更值得期待的是,平台将与碳交易、生态补偿机制深度融合,让绿水青山真正成为可量化、可交易的发展资本。

结语:科技向善,润泽万物

当AI算法与江河湖海深度对话,当每位市民都能成为水质“云监工”,我们终将实现从“人防”到“技防”的跨越。