【数据治理】数据架构设计

1、数据分布设计

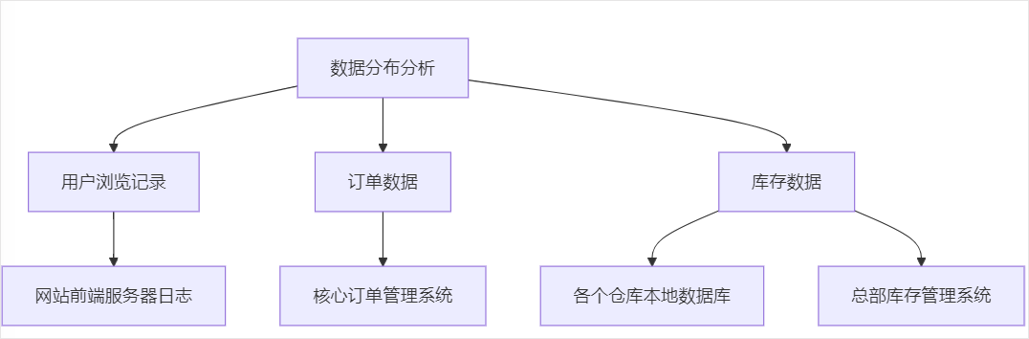

确定数据分布关系:分析各类数据在系统、组织和流程中的分布。例如,用户浏览记录主要存储在网站的前端服务器日志中;订单数据则存储在核心的订单管理系统中;库存数据分布在各个仓库的本地数据库以及总部的库存管理系统中。

定义权威数据源:明确每个数据项的权威来源。比如,订单的最终状态以订单管理系统中的记录为准;商品的库存数量以总部库存管理系统的数据为权威数据源。这样可以避免数据不一致的问题,确保数据的准确性和可靠性。

2、数据集成共享

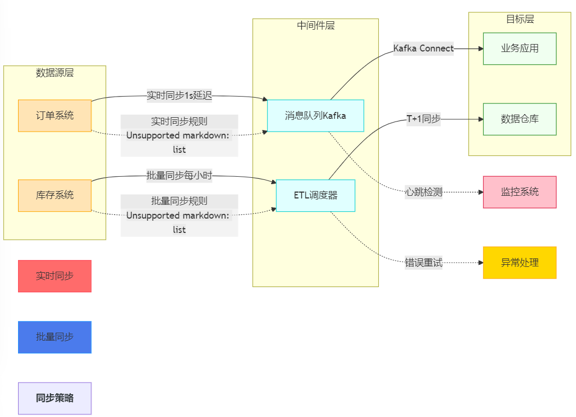

明确数据集成原则和方法:制定数据集成的规则,例如采用实时同步和批量同步相结合的方式。对于订单数据,采用实时同步,确保订单状态的及时更新;对于库存数据,可以采用批量同步,定期更新各个系统中的库存信息。

梳理数据流转关系:绘制数据流转图,展示数据在不同系统之间的流动路径。例如,用户下单后,订单数据从电商平台流向订单管理系统,同时触发库存管理系统减少相应商品的库存数量,物流系统根据订单信息安排发货。通过梳理这些关系,可以优化数据流转流程,提高业务处理效率。

3、数据模型设计

设计主题域模型:将企业的数据划分为不同的主题域,如用户域、商品域、订单域、库存域等。每个主题域包含相关的数据实体和属性。例如,用户域包含用户基本信息、用户偏好、用户订单历史等实体;商品域包含商品基本信息、商品分类、商品价格等实体。

设计概念模型:在主题域模型的基础上,进一步细化数据模型,定义实体之间的关系。例如,用户域和订单域之间存在“下单”关系,一个用户可以下多个订单;商品域和库存域之间存在“库存关联”关系,每个商品在库存中有对应的库存数量。

制定编码规则并管理变更:为每个数据实体和属性制定统一的编码规则,确保数据的一致性和可识别性。例如,为用户ID、商品ID等制定唯一的编码规则。同时,建立数据模型变更管理机制,当业务需求发生变化时,及时更新数据模型,并通知相关系统和人员。