嵌入式系统内存管理优化指南

一、内存类型

这是理解嵌入式内存使用的基础。

RAM: 运行时内存,用于存放变量、堆栈、动态分配的内存等。特点是速度快,但断电后数据丢失。

SRAM: 静态RAM,速度极快,通常用作CPU缓存或对性能要求极高的数据区。

DRAM: 动态RAM,容量大、成本低,是主内存的主要构成。需要定时刷新。

ROM/Flash: 非易失性存储器,用于存储固件代码、常量数据等。系统上电后,代码从这里被加载到RAM中执行(或在XIP模式下直接执行)。

内存映射: 你必须清楚芯片的数据手册中定义的内存映射图。这包括:

代码区、数据区的起始地址和大小。

外设寄存器的地址(内存映射I/O)。对特定地址的读写实际上是在控制硬件。

二、内存分配与管理

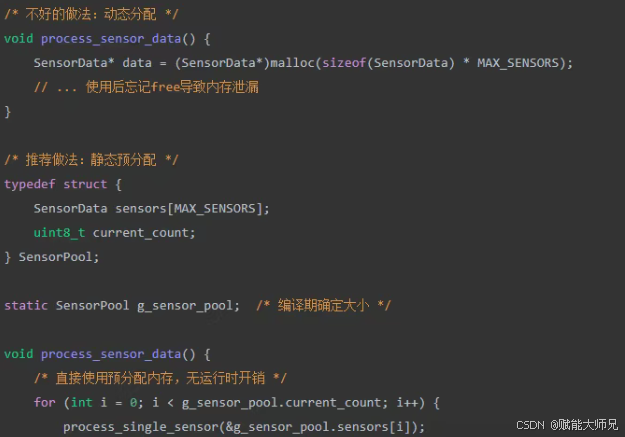

静态分配:

定义: 在编译链接阶段就确定内存地址和大小。包括全局变量、静态变量和常量。

优点: 确定性高,无运行时分配开销,无内存碎片。

缺点: 灵活性差,一旦分配,在整个程序生命周期都存在。

栈分配:

定义: 用于存放函数参数、局部变量和函数调用返回地址。后进先出(LIFO)管理。

关键点: 栈大小必须仔细设定。栈溢出是嵌入式系统最常见、最致命的错误之一,会导致不可预知的行为(覆盖其他数据区)。

堆分配:

定义: 使用

malloc、free等函数在运行时动态申请和释放内存。优点: 高度灵活,按需使用。

缺点:

内存碎片: 频繁的、不规则的分配释放会导致碎片,最终可能无法分配到大块连续内存,即使总空闲内存还很多。

不确定性: malloc/free 的执行时间不固定,不适合硬实时系统。

内存泄漏: 如果申请后忘记释放,会导致系统内存逐渐耗尽。

建议: 在资源紧张或可靠性要求高的嵌入式系统中,通常禁止或严格限制使用动态堆内存。

三、静态内存分配

动态内存分配在嵌入式系统中往往是"定时炸弹"。确定性才是王道,能用静态就不用动态。

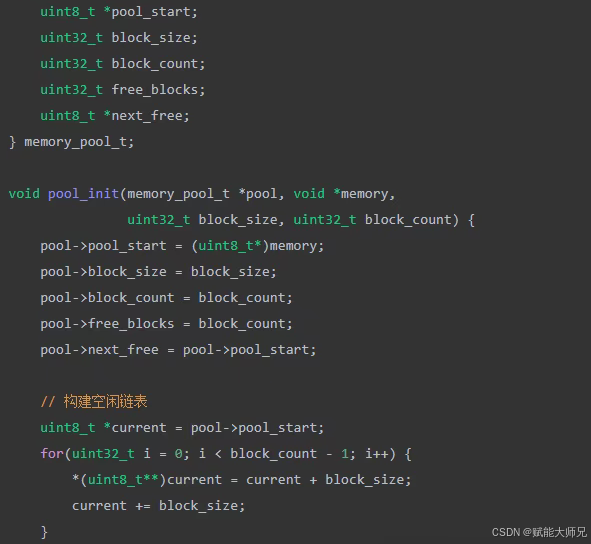

四、内存池技术

传统的malloc/free在嵌入式系统中是性能杀手。当必须动态分配时,内存池是最佳选择,兼顾灵活与效率。它的本质是以空间换时间和确定性。

内存池工作原理:

初始化:将连续内存分割成固定大小的块,构建空闲链表

分配:从链表头部取出一个空闲块

释放:将块插入链表头部

优势:无碎片、分配速度快、内存利用率高

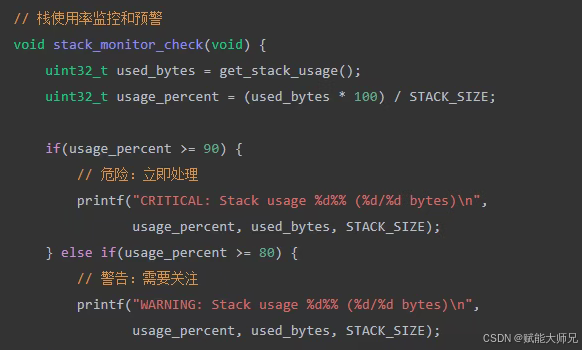

五、栈空间监控

栈溢出是嵌入式系统最难调试的问题之一。经验法则是:精确计算,留足余量。可以监控栈的使用情况。

栈监控工作原理:

初始化:在栈底填充总字节为256字节的魔数(0xDEADBEEF)

检测:定期检查魔数是否被覆盖

计算使用率:通过未被覆盖的魔数数量计算栈使用深度

预警机制:使用率超过80%时触发告警

栈空间分配经验值(针对Cortex-M处理器):

简单任务:1-2KB

协议栈任务:4-8KB

复杂业务逻辑:8-16KB

GUI任务:16-32KB

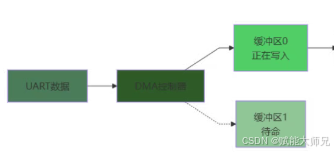

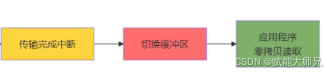

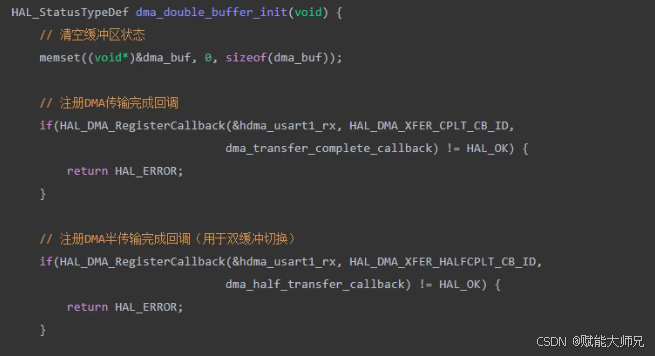

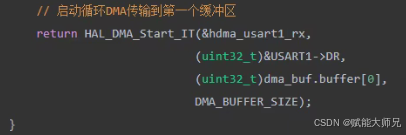

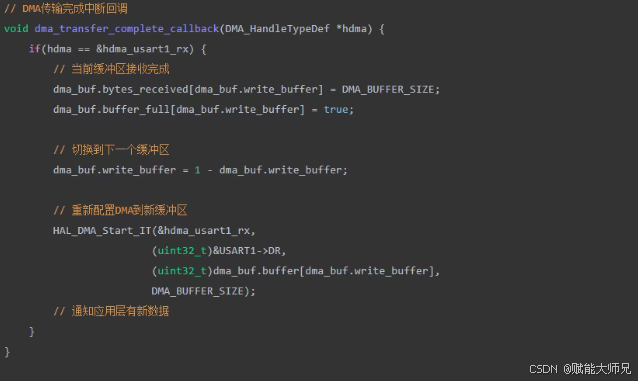

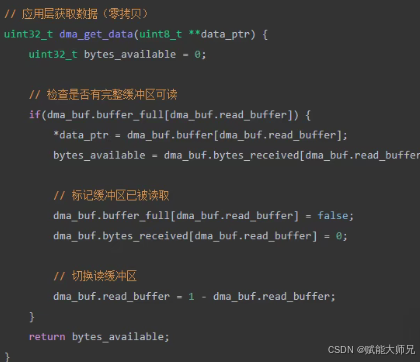

六、DMA使用

DMA是现代嵌入式系统性能的关键。合理使用DMA可以大幅降低CPU负载。

七、关键优化与注意事项

内存池技术:

这是替代传统堆分配的经典方法。系统启动时预先分配好多个固定大小的内存块池。

申请和释放都在固定的池中进行,速度快、时间确定,且完全避免了外部碎片。非常适合分配固定大小的数据结构(如通信数据包、任务控制块等)。

防止栈溢出:

在链接脚本中合理设置栈的大小。

使用调试工具或编译器的栈分析功能(如GCC的

-fstack-usage)来评估最坏情况下的栈深度。在运行时加入栈填充模式(如

0xDEADBEEF)并定期检查是否被改写,以检测溢出。

数据对齐:

现代CPU访问对齐的数据(如4字节数据存放在4的整数倍地址上)效率最高。不对齐的访问可能导致性能下降或硬件异常。

使用编译器指令(如

__attribute__((aligned(4))))来确保关键数据结构对齐。

使用 const 和 volatile:

const: 将常量数据放入Flash,节省宝贵的RAM空间。volatile: 告诉编译器不要优化对某变量的访问,因为它可能被硬件或中断服务程序修改。这在访问外设寄存器时至关重要。

减少内存拷贝:

大量的

memcpy操作会消耗CPU周期和内存带宽。在设计通信协议和处理数据流时,尽使用指针传递和引用,避免不必要的数据拷贝。