仿生机器鹰无人机技术解析

仿生机器鹰侦查无人机代表了无人机技术的一个创新分支,它通过模仿鹰的外形和飞行方式,在军事和民用领域展现出独特的应用潜力。

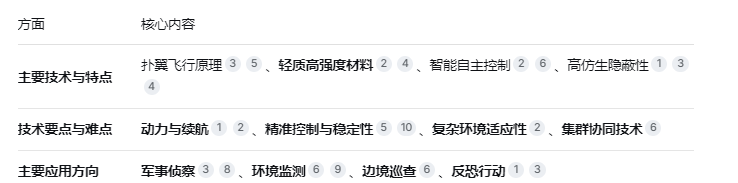

用一个表格来概括它的主要技术、难点和应用

深入探索核心技术

仿生机器鹰的独特能力,主要建立在以下几项核心技术之上:

扑翼飞行与高效推进:它完全模仿鸟类扇动翅膀的方式飞行。这种扑翼动作能够产生极高的气动效率,尤其是在低速飞行时。与传统的螺旋桨无人机相比,扑翼飞行产生的噪音显著更低,这在需要隐蔽的任务中至关重要。

轻质材料与仿生结构:为了应对飞行中的频繁形变和冲击,仿生机器鹰的骨架普遍采用碳纤维复合材料,并在机翼部分使用EPP泡沫、无纺布等柔性材料以模拟鸟类翅膀的变形能力。西北工业大学的“小隼”还采用了仿生折叠翼设计,使其能像真鸟一样在飞行中收折翅膀,做出更敏捷的机动动作。

智能感知与自主控制:通过集成微型摄像头、红外传感器、雷达等多种传感器,仿生机器鹰能全面感知环境。在人工智能(AI)算法的驱动下,它已能够实现自主起飞、巡航、避障,甚至进行多机协同编队飞行。北京科技大学的扑翼飞行器就能实现5机协同,并对目标的识别准确率超过95%。

面临的技术挑战与突破

尽管发展迅速,但让一只“机器鹰”完美地融入自然并可靠工作,仍需攻克不少难关:

动力与续航的瓶颈:这是当前最突出的挑战之一。受限于小巧的体型,仿生机器鹰只能使用电池供电,但锂电池技术尚未取得突破性进展。研究人员正探索太阳能薄膜辅助供电、氢燃料电池等新能源技术,并通过智能能耗管理算法来优化能源分配。例如,西北工业大学研发的“信鸽”扑翼无人机,就将续航时间提升至超过3小时。

飞行控制与稳定性:扑翼飞行本身是一个复杂的非定常空气动力学过程,对飞行的稳定性、姿态控制以及抗干扰能力(如气流)都构成了巨大挑战。解决方案包括采用先进飞控算法实时调整姿态,以及改进机械结构,如陆军工程大学的“鹰小队”通过使用金属蜗轮蜗杆传动,成功解决了早期原型动力不足和可靠性差的问题。

复杂环境下的感知与适应性:战场上的烟雾、城市中的障碍物等都会严重影响传感器的效能。这就需要通过多传感器融合技术,并结合更强大的AI算法,训练机器鹰在模拟环境中学习决策,以应对各种突发状况。

广泛的应用前景

凭借其高度仿生的隐蔽性和灵活性,仿生机器鹰能在多个领域大显身手

军事与安防侦察:这是其最直接的应用方向。它能够悄无声息地飞越敌方阵地、敏感区域或城市街区,执行近距离侦察、目标监视、情报收集等任务。在反恐行动中,它可以潜入恐怖分子藏匿的室内,实时传回画面,为精准打击提供支持。

民用领域多样化任务:

环境监测与生态保护:可用于对野生动物种群进行远距离观察,或在污染区域进行长时间监测,而不会惊扰自然生态。

边境与关键设施巡查:在漫长的边境线或重要基础设施(如机场、化工厂)周边进行巡逻,成本低且隐蔽性强。

农林与驱鸟作业:北京科技大学的团队曾研究将仿生飞鸟用于果园驱鸟,以及为机场提供高效的驱鸟方案。

对无人机行业的影响

仿生机器鹰的出现,正推动无人机行业向更智能、更隐蔽的方向发展:

拓展无人机应用边界:它打开了在高敏感性、高隐蔽性要求场景下使用无人机的大门,完成了传统无人机难以胜任的任务。

推动“具身智能”发展:仿生机器鹰是“具身智能”的典型范例,即智能的发展依赖于与特定身体的深度结合。这促使行业更多地研究如何通过AI与独特机械结构的结合,来创造更智能、更适应环境的机器人。

催生低空隐身新赛道:它开创了一个专注于低空、慢速、隐身探测的新兴赛道,可能会带动一系列新材料、新算法和新传感器的研发与应用。

引发伦理与安全讨论:随着这类机器人越来越智能和难以察觉,也引发了关于军事伦理、自主武器使用界限、个人隐私保护等方面的广泛讨论。这将推动行业和相关机构尽早制定国际性的使用准则和安全规范。