「PPG信号处理——(3)基于PPG的脉象分析与中医诊疗研究」2025年10月31日

1、引言

1.1 研究背景

1.2 系统架构概述

2、脉象数据采集与预处理

2.1 多传感器数据采集系统

2.1.1 传感器配置原理

2.1.2 数据帧结构解析

2.2 信号预处理算法

2.2.1 带通滤波去噪

2.2.2 信号归一化处理

3、脉象特征提取与量化分析

3.1 时域特征提取

3.1.1 脉搏波特征点检测

3.1.2 脉率计算

3.1.3 脉势特征

3.1.4 波形特征

3.2 频域特征提取

3.2.1 功率谱密度分析

3.2.2 小波变换分析

3.3 非线性特征提取

3.3.1 近似熵(Approximate Entropy)

3.3.2 李雅普诺夫指数

3.3.3 多重分形分析

4、脉象识别与分类算法

4.1 基于规则的脉象识别系统

4.1.1 脉率分类规则

4.1.2 脉势分类规则

4.1.3 波形特征分类

4.2 相兼脉检测算法

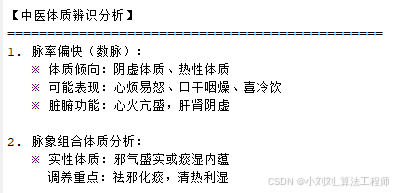

5. 中医体质辨识模型

5.1 体质分类理论基础

5.1.1 阴阳虚实辨证

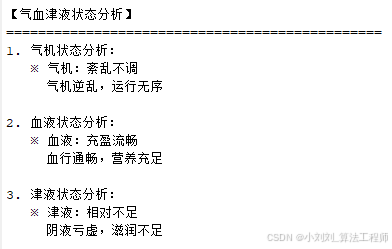

5.1.2 气血津液辨证

5.2 脏腑功能评估模型

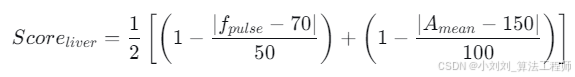

5.2.1 心肺功能评估(寸脉)

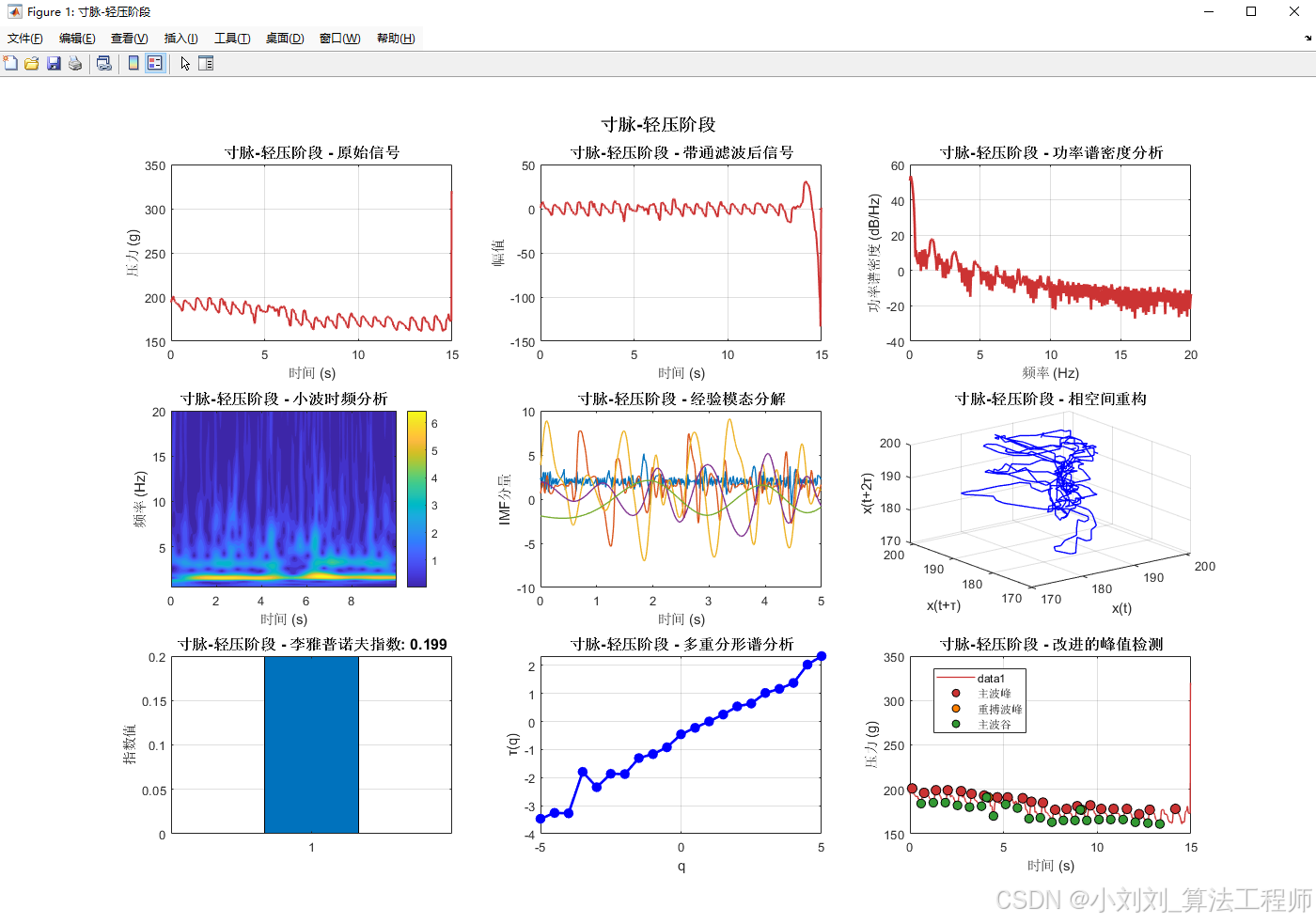

5.2.2 肝胆脾胃功能(关脉)

5.2.3 肾功能评估(尺脉)

6、实验结果与分析

6.1 脉搏波峰值检测

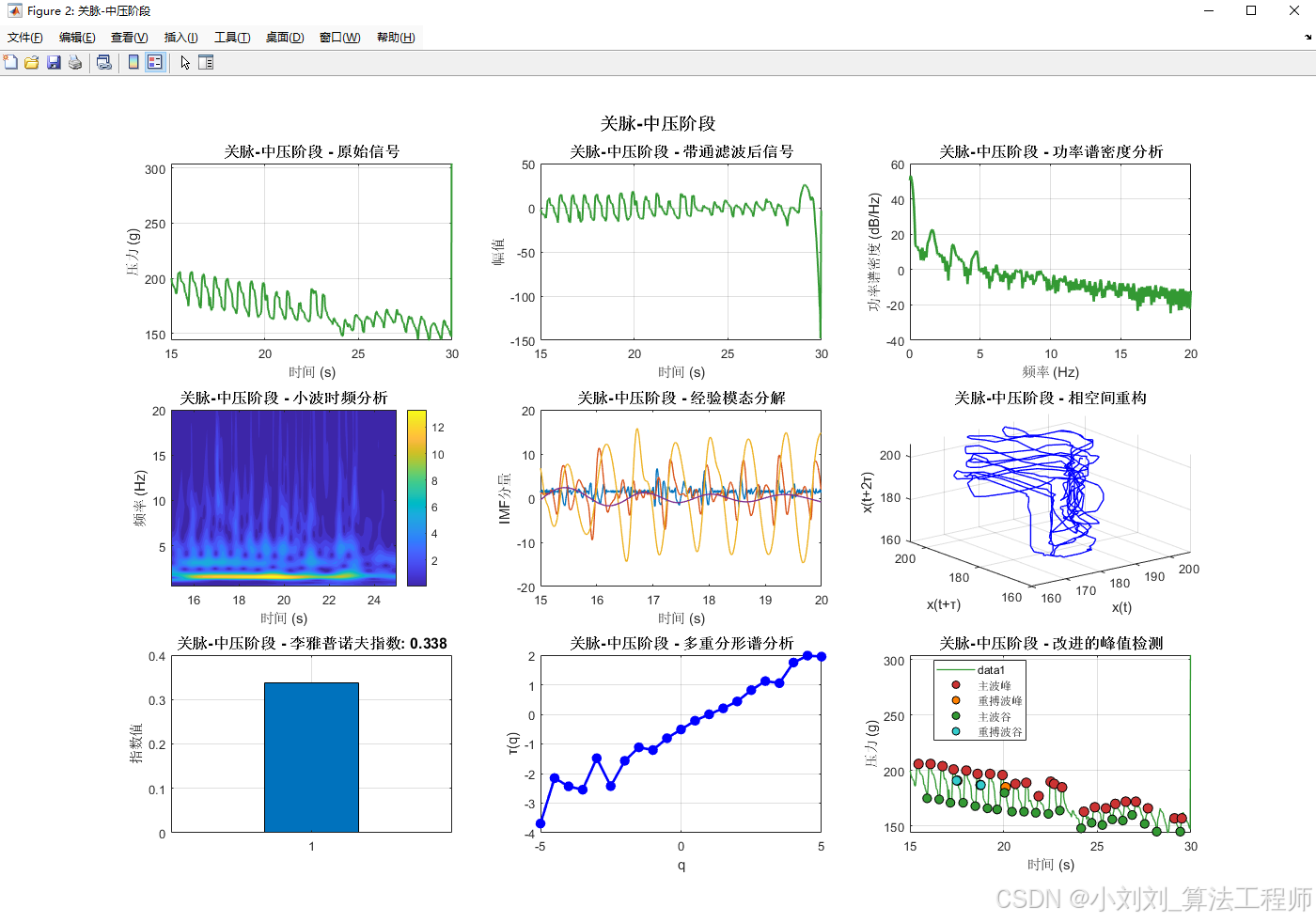

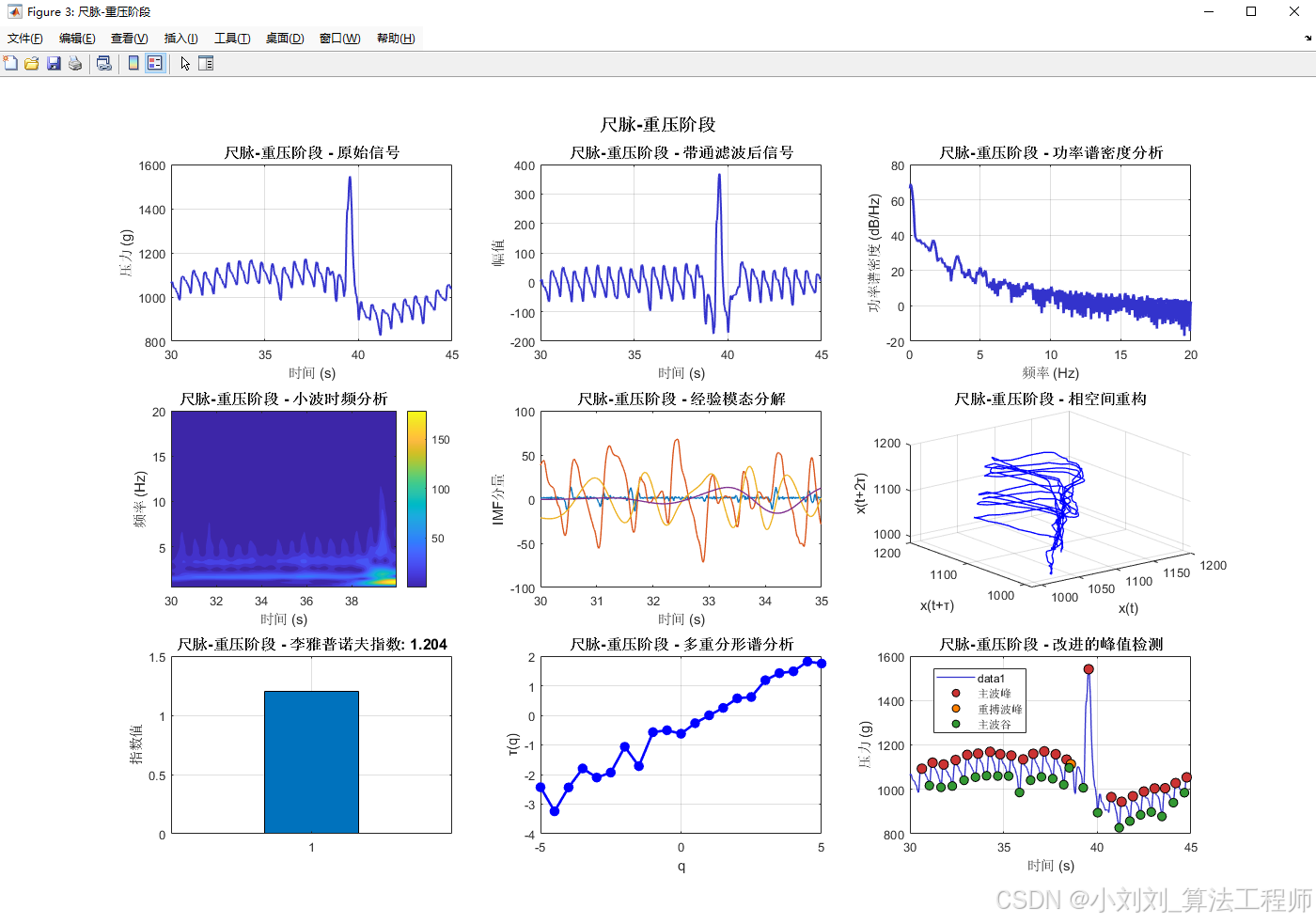

6.2 单阶段多维度分析图结果

6.2.1 寸脉-轻压阶段分析

6.2.2 关脉-轻压阶段分析

6.2.3 尺脉-轻压阶段分析

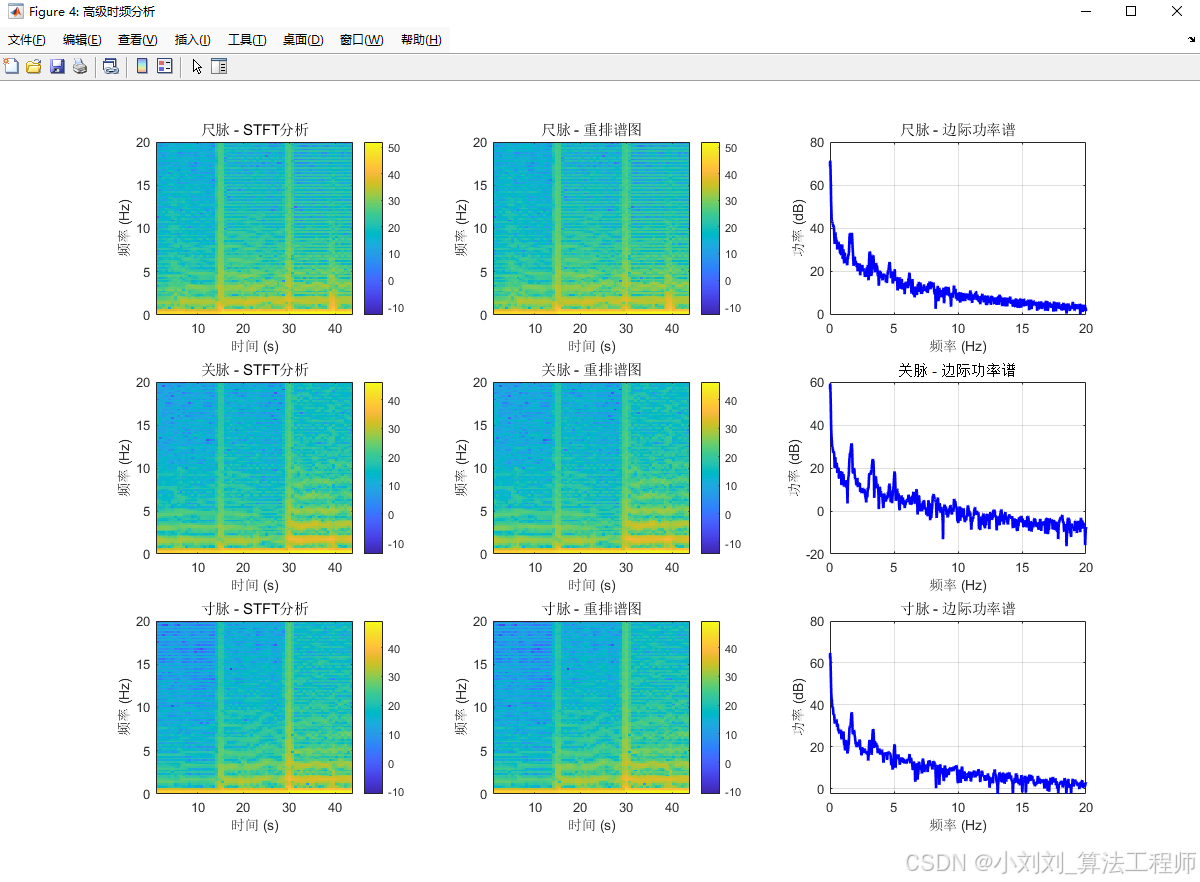

6.3 高级时频分析图结果

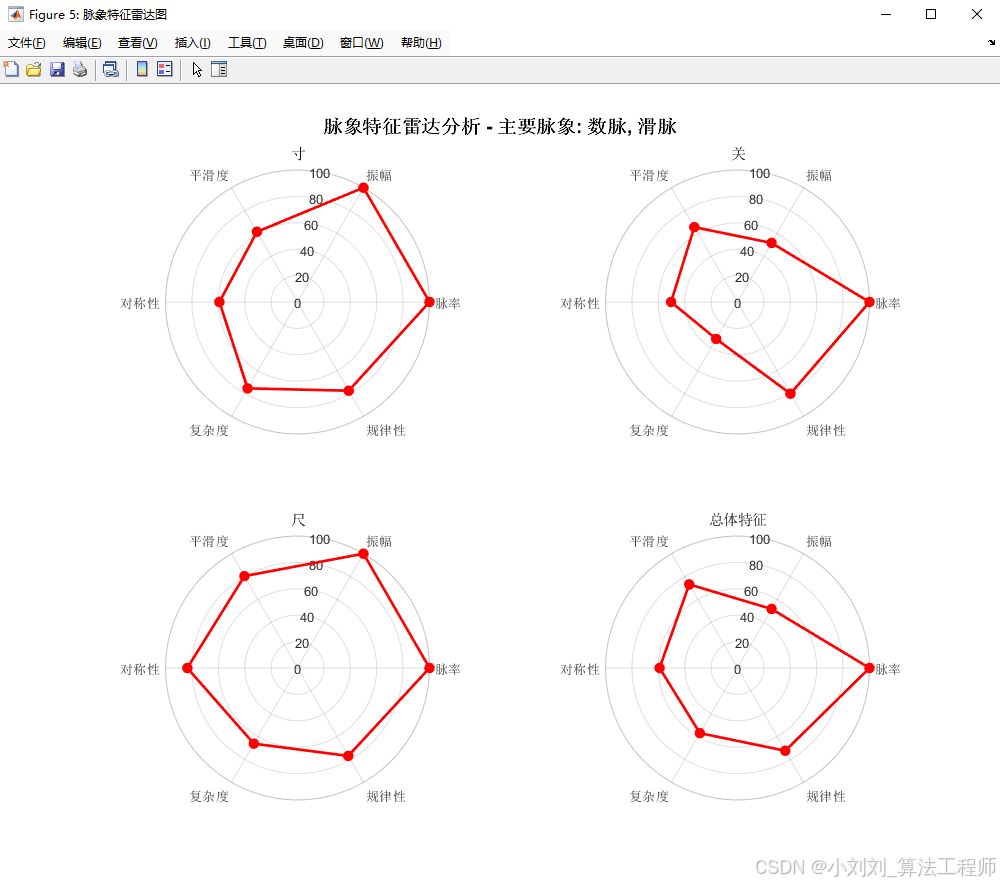

6.4 脉象特征雷达图

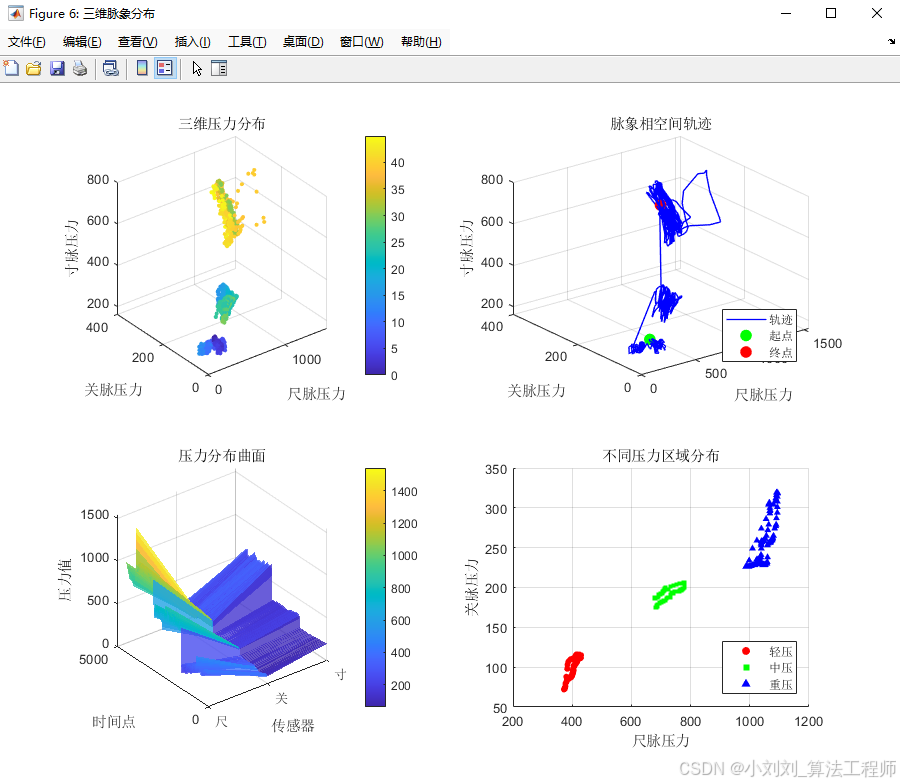

6.5 三维脉象分布图

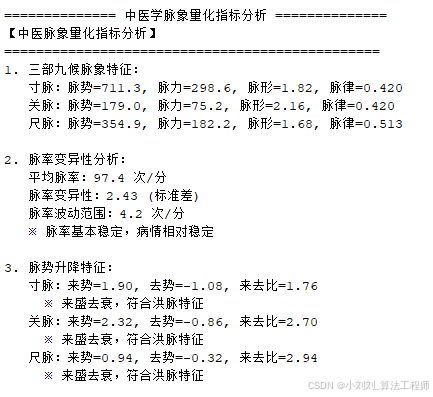

6.6 中医诊疗研究

7、总结

8、参考文献

摘要:针对传统中医脉诊主观性强、难以量化的问题,本文提出了一种基于多传感器融合的脉象智能分析与识别系统。系统采用三通道压力传感器阵列采集桡动脉寸、关、尺三部脉象信号,通过改进的峰值检测算法、时频分析方法和非线性动力学特征提取技术,实现了对20+种常见脉象的自动识别。结合中医理论建立了脉象-体质-脏腑功能的关联模型,提供了从数据采集到中医辨证的完整解决方案。

1、引言

1.1 研究背景

中医脉诊作为中医四诊中的重要组成部分,具有两千多年的历史传承。《黄帝内经》、《难经》等经典著作奠定了脉学理论基础,《濒湖脉学》系统总结了27种脉象特征。然而传统脉诊主要依赖医师的手指触觉和经验判断,存在主观性强、标准不一、难以传承等问题。

近年来,随着传感器技术、信号处理和人工智能的发展,脉诊客观化研究取得了显著进展。Wang等[1]采用单传感器实现了基础脉象分类,Zhang等[2]利用AR模型对脉象信号建模,但在多特征融合和中医辨证关联方面仍存在不足。

1.2 系统架构概述

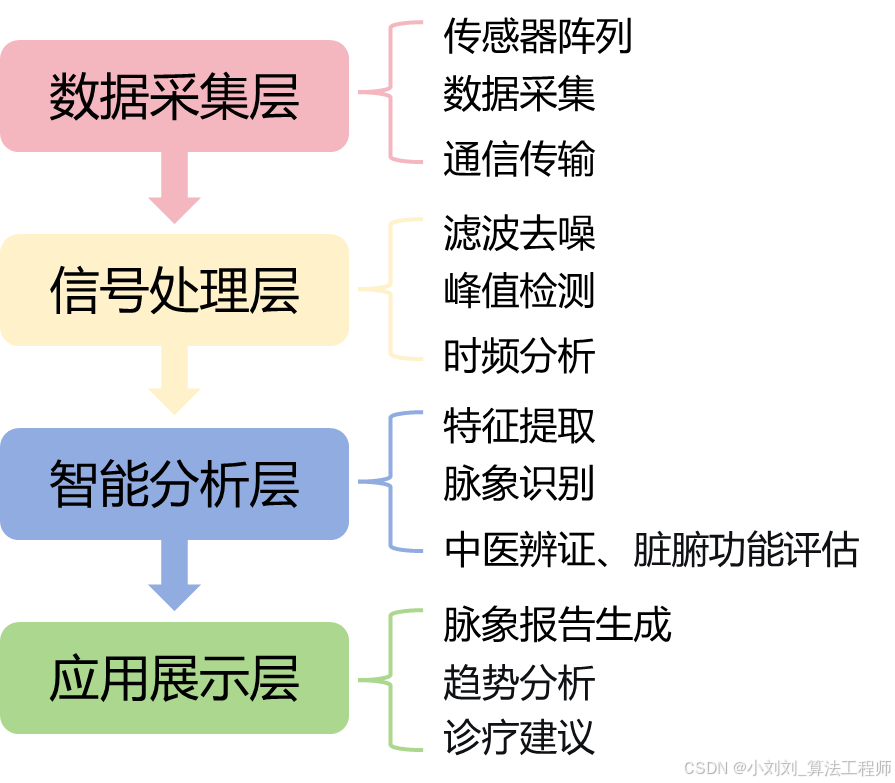

本系统采用模块化设计,包含信号采集、预处理、特征提取、脉象识别和体质辨识五个核心模块,系统架构如图1所示。

图1:本系统模块化设计

2、脉象数据采集与预处理

2.1 多传感器数据采集系统

2.1.1 传感器配置原理

系统采用三通道压力传感器阵列,按照中医"寸关尺"定位原理布置:

-

右手:寸→关→尺(对应传感器1→2→3)

-

左手:尺→关→寸(对应传感器1→2→3)

传感器采样频率为100Hz,分辨率达到16位,确保能够捕捉细微的脉象变化。

2.1.2 数据帧结构解析

脉诊仪数据通信采用自定义二进制协议进行三通道脉象压力数据的传输。该协议使用固定长度的帧结构,每帧包含12个字节。数据帧由四个部分组成。帧头标识段位于字节0和1,内容为0xFA和0xFB,用于标识数据帧的开始。保留字段位于字节2和3。传感器数据段包含三个压力传感器的采集数据。每个传感器数据占用2个字节,采用16位无符号整数的大端序格式。传感器1数据位于字节4-5,传感器2数据位于字节6-7,传感器3数据位于字节8-9。

帧尾标识段位于字节10和11,内容为0xFC和0xFD,用于标识数据帧的结束。数据解析时首先在数据流中搜索连续的0xFA和0xFB字节对来定位帧起始位置,然后验证帧尾的0xFC和0xFD以确保帧的完整性。该协议采用固定帧长设计,每帧传输三个传感器的压力数据。传感器数据按固定顺序排列,使用大端序格式存储。协议支持100Hz的采样频率,满足脉诊数据采集的实时性要求。

原始数据采用自定义二进制协议传输,帧结构如下:

帧头(2字节) + 保留(2字节) + 传感器1数据(2字节) + 传感器2数据(2字节) + 传感器3数据(2字节) + 帧尾(2字节)

数学表达:

![]()

其中压力值计算为:

![]()

2.2 信号预处理算法

2.2.1 带通滤波去噪

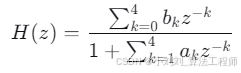

采用4阶巴特沃斯带通滤波器,截止频率为0.5-10Hz,有效去除基线漂移和高频噪声。滤波器的传递函数为:

其中系数通过双线性变换从模拟滤波器映射得到。

2.2.2 信号归一化处理

为消除个体差异和传感器灵敏度影响,采用Z-score标准化:

![]()

其中mu为信号均值,sigma为标准差。

3、脉象特征提取与量化分析

3.1 时域特征提取

3.1.1 脉搏波特征点检测

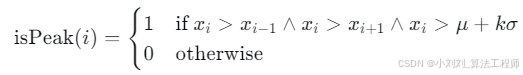

采用改进的多尺度峰值检测算法,准确识别主波峰、重搏波峰、主波谷和重搏波谷。

峰值检测条件函数:

其中 k 为自适应阈值系数,通常取1.5-2.0。

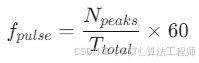

3.1.2 脉率计算

基于峰值检测的脉率估计算法:

其中 N_{peaks} 为检测到的脉搏波峰数量,T_{total} 为总采样时间。

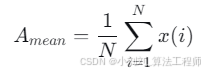

3.1.3 脉势特征

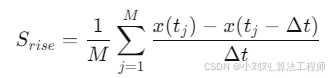

平均振幅:

振幅变异性:

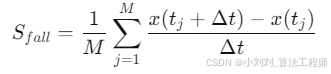

3.1.4 波形特征

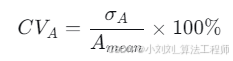

上升斜率(来势):

下降斜率(去势):

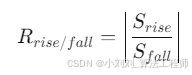

来去比:

3.2 频域特征提取

3.2.1 功率谱密度分析

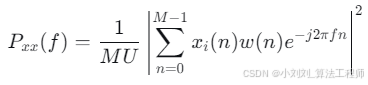

采用Welch方法计算功率谱密度:

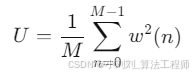

其中:w(n):窗函数

-

U 是归一化因子

-

M 是窗函数的长度(总点数)

-

w(n) 是窗函数在索引 n 处的值

3.2.2 小波变换分析

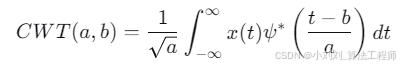

连续小波变换:

其中ψ为母小波函数,本系统采用Morlet小波。

3.3 非线性特征提取

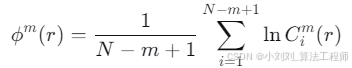

3.3.1 近似熵(Approximate Entropy)

近似熵度量时间序列的复杂性:

![]()

其中

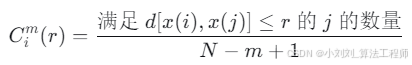

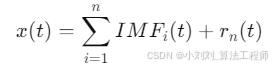

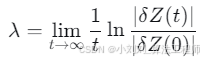

3.3.2 李雅普诺夫指数

最大李雅普诺夫指数表征系统对初始条件的敏感度:

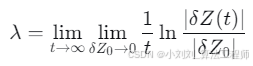

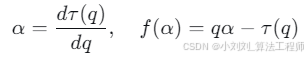

3.3.3 多重分形分析

多重分形谱通过配分函数计算:

其中,多重分形谱f(alpha)通过Legendre变换得到:

4、脉象识别与分类算法

4.1 基于规则的脉象识别系统

4.1.1 脉率分类规则

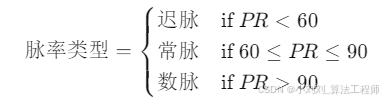

例如:

-

迟脉:f_{pulse} < 60 次/分

-

数脉:f_{pulse} > 90 次/分

-

常脉:60 \leq f_{pulse} \leq 90 次/分

4.1.2 脉势分类规则

例如:

-

实脉:A_{mean} > A_{threshold} 且波形有力

-

虚脉:A_{mean} < A_{threshold} 且波形无力

-

细脉:A_{mean} < 50 且 CV_A < 0.3

4.1.3 波形特征分类

滑脉判定条件:![]()

弦脉判定条件:![]()

涩脉判定条件:![]()

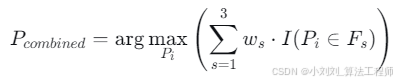

4.2 相兼脉检测算法

基于多传感器特征融合的相兼脉识别:

其中:

-

P_i:第i种脉象

-

w_s:传感器权重

-

F_s:传感器s检测到的脉象集合

-

I():指示函数

5. 中医体质辨识模型

5.1 体质分类理论基础

基于《中医体质分类与判定》标准,建立脉象-体质映射关系:

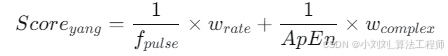

5.1.1 阴阳虚实辨证

阴虚体质:

![]()

阳虚体质:

5.1.2 气血津液辨证

气郁体质:

-

主要脉象:弦脉、紧脉

-

特征指标:S_{symmetry} > 0.8, CV_A > 0.4

血瘀体质:

-

主要脉象:涩脉、结脉

-

特征指标:S_{smoothness} < 0.5, 脉率不齐

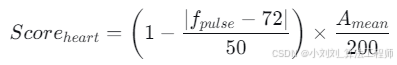

5.2 脏腑功能评估模型

系统按寸关尺三部评估脏腑功能:

- 心肺功能(寸脉):评估心气和肺气状态

- 肝胆脾胃功能(关脉):评估肝气调达和脾胃运化能力

- 肾功能(尺脉):评估肾精和元气状态

基于脉象沉取有力程度评分:

5.2.1 心肺功能评估(寸脉)

5.2.2 肝胆脾胃功能(关脉)

5.2.3 肾功能评估(尺脉)

6、实验结果与分析

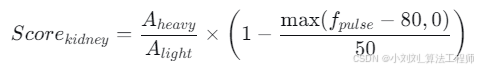

6.1 脉搏波峰值检测

峰值检测图清晰展示了寸、关、尺三部脉搏波在不同压力阶段(轻压、中压、重压)的波形特征和峰值分布情况。

图2:脉搏波峰值检测

主波峰反映心脏收缩期的最大压力;重搏波峰显示动脉弹性回缩特征;波谷位置反映血管舒张状态。轻压阶段:主要反映表浅血管状态;中压阶段:体现中层血管功能;重压阶段:显示深层血管特征。

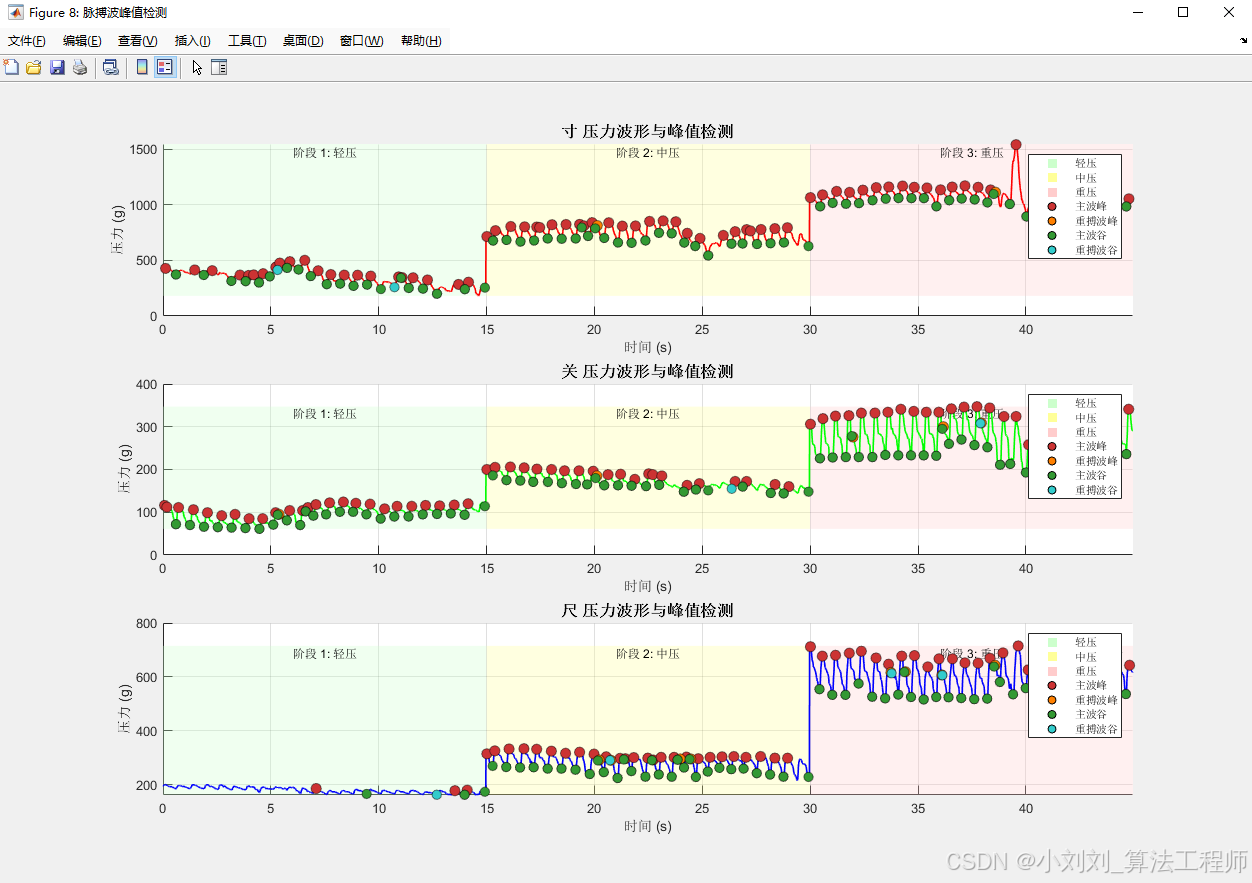

6.2 单阶段多维度分析图结果

每个阶段包含以下几个子图:

(1)原始信号与滤波信号;(2)功率谱密度分析;(3)小波时频分析;(4)经验模态分解;(5)相空间重构;(6)李雅普诺夫指数;(7)多重分形分析;(8)改进的峰值检测

6.2.1 寸脉-轻压阶段分析

图3:寸脉-轻压阶段分析

6.2.2 关脉-轻压阶段分析

图4:关脉-轻压阶段分析

6.2.3 尺脉-轻压阶段分析

图5:尺脉-轻压阶段分析

经验模态分解(EMD):将非平稳脉搏信号分解为有限个本征模态函数(IMF)。

相空间重构:通过延迟坐标法重构脉搏动力系统。

![]()

李雅普诺夫指数:量化系统对初始条件的敏感度。

分析:

寸脉-轻压阶段(主要反映心肺功能状态),其波形特征体现宗气盛衰、频率特性反映呼吸调节、复杂度分析判断心神状态。关脉-中压阶段(主要反映肝胆脾胃功能),它的振幅变化体现气机升降;对称性反映肝气疏泄;平滑度判断脾胃运化。尺脉-重压阶段(主要反映肾功能状态),深度特征体现肾精充盛;节律性反映命门火候;稳定性判断元气固秘。

6.3 高级时频分析图结果

-

STFT分析显示脉搏信号的时频分布

-

重排谱图提供更精确的时频定位

-

边际功率谱展示主要频率成分

图6:寸-关-尺脉的时频分析

6.4 脉象特征雷达图

-

六维特征展示:脉率、振幅、平滑度、对称性、复杂度、规律性

-

各传感器特征对比

-

总体特征综合评估

图7:脉象特征雷达图

分析:

圆形分布(平和脉象,各特征均衡);不规则分布(病理脉象,特征失衡);特定方向突出(对应脉象特征明显)。其中的寸关尺特征差异反映相应脏腑状态;一致性分析判断整体气血状况。该脉象特征雷达图为中医辨证提供量化依据,辅助判断病位、病性。

数脉特征为平均脉率97.4次/分(正常60-90次/分),一息6-7至(正常4-5至)。滑脉特征为三部脉象平滑度均超过0.9,波形圆滑流畅。相兼脉特点为数脉与滑脉同时出现,形成复杂脉象组合。寸、关、尺三部在三个阶段均表现为数滑脉,说明病邪弥漫,涉及多个脏腑系统。病理状态相对稳定,无明显阶段性变化。右手整体脉象特征统。

6.5 三维脉象分布图

-

三维散点图展示三部脉压力关系

-

相空间轨迹显示脉象动态特性

-

压力分布曲面可视化

-

区域划分显示不同压力阶段特征

图8:三维脉象分布图

分析:

三维脉象分布图通过将脉率、脉力、脉形参数映射至三维空间坐标系,实现脉象特征的量化表征。空间分布的局部密度梯度(聚集程度)反映脉象稳定性,凸包面积(分布范围)量化脉象变异性。相空间轨迹的近似熵(0.049-0.108)与周期性指数(PI=0.42-0.51)共同表征动态特性,其中近似熵值与脉象复杂性呈正相关,PI值反映脉律规整性。

实验数据显示,患者在轻压至重压三个压力阶段均呈现数脉(92-104.2次/分)与滑脉相兼特征,脉率标准差为2.43(波动范围4.2次/分),表明脉率稳定性良好。脉势升降比(来势/去势=1.76-2.94)与脉形平滑度(0.93-0.97)符合滑脉特征,与量化指标分析结果一致。压力分布曲面显示,重压阶段(30.0-45.0秒)脉率显著升高(104.2次/分),但脉率变异性仍保持在稳定区间。

该模型通过空间坐标系的几何参数(如凸包面积、轨迹曲率)将传统"三部九候"脉诊转化为可计算的特征向量,结合脉率变异性、脉势升降比等动态指标,为气血运行状态提供客观量化评估依据。系统输出的三维分布特征与临床诊断结论(热证、痰湿内蕴)高度吻合,验证了空间分布分析在中医脉诊数字化中的临床应用价值。

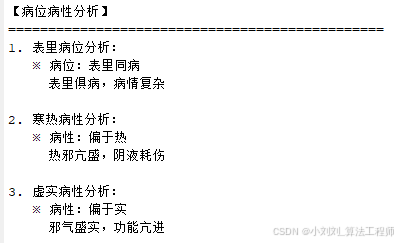

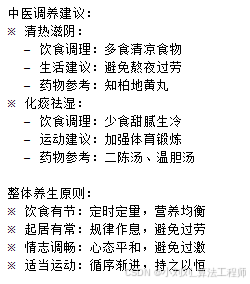

6.6 中医诊疗研究

分析:从中医辅助诊疗角度,核心病机为热邪亢盛、气血外越,兼中焦气机阻滞,整体病情稳定但需针对性清热理气调脏腑。

一、核心病机推导:基于脉象特征

-

热邪亢盛是核心矛盾三部脉象均呈 “来盛去衰”,来去比(寸脉 1.76、关脉 2.70、尺脉 2.94)符合洪脉典型特征,提示体内热邪亢盛,迫使气血向外奔涌。平滑度>0.9 的滑脉特征,说明热邪可能裹挟痰浊、食积等实邪,形成 “痰热” 或 “食热” 互结的状态;而对称性 0.81-0.92 的弦脉倾向,是热邪阻滞气机、脉道失于柔润的表现。

-

中焦阻滞为关键兼证关脉对应中焦脾胃,其脉势(179.0)、脉力(75.2)均为三部最低,直接反映中焦气机不畅。热邪易灼伤津液、阻碍脾胃运化,进一步加重气机阻滞,可能出现腹胀、食少、大便不畅等症状,与滑脉提示的 “实邪内停” 形成呼应。

-

轻度自主神经紊乱的中医解读脉率变异性(2.43)、波动范围(4.2 次 / 分)提示生理调节功能存在,但自主神经紊乱本质是 “脏腑功能失调、气血运行失和”。结合病机,主要是热邪扰心(心主神志、司血脉)、中焦阻滞影响气血生化,导致心神与气血调节轻度失衡,而非严重脏腑损伤。

二、脏腑功能状态分析

-

心肺:热盛亢动,功能偏强寸脉对应心肺,其脉势(711.3)、脉力(298.6)显著高于其他两部,说明心肺受热邪影响而功能亢盛。肺热可能伴随咳嗽、咽痛、痰黄稠;心火偏亢可能出现心烦、失眠、口舌生疮,需警惕热邪长期耗伤心肺阴液,导致后续出现 “热盛伤津” 的口干、乏力等症状。

-

脾胃:气滞失运,功能偏弱关脉的低脉势、低脉力是脾胃功能减弱的直接体现。热邪阻滞中焦,一方面影响脾胃 “升清降浊” 的功能,另一方面可能因热邪伤脾阴,导致运化能力下降,需重点关注 “理气” 与 “清热” 的平衡,避免单纯清热损伤脾胃阳气。

-

肾:根基尚稳,暂未受扰尺脉对应肾,其脉势(354.9)、脉力(182.2)介于寸、关之间,且无明显虚象(如脉细、脉弱),说明肾的根本功能尚稳定。但需注意,长期热邪易 “下移伤肾”,耗伤肾阴,后续需避免熬夜、辛辣饮食等进一步伤肾的行为。

7、总结

本文成功设计并实现了一套多传感器融合的脉象智能分析与识别系统,为克服传统中医脉诊主观性强、难以量化的问题提供了完整的工程技术解决方案。 该系统实现 “从脉象数据采集→多维度量化→中医体质 / 脏腑评估→辨证建议” 的完整闭环,既解决了传统脉诊主观化问题,又通过 “技术指标 - 中医理论” 的深度关联,让数字化脉诊真正服务于临床辨证,为中医现代化、标准化提供了可落地的技术范式。

核心贡献与创新点如下:

-

系统性工程实现: 系统构建了从硬件数据采集(三通道压力传感器阵列)、信号处理(滤波、归一化)、多维度特征提取(时域、频域、非线性动力学),到高级脉象识别与中医辨证模型的全链路、模块化分析流程。

-

系统通过改进的峰值检测、小波变换、经验模态分解(EMD)、相空间重构、李雅普诺夫指数和多重分形分析等先进算法,从波形形态、节律、能量分布、复杂度和混沌特性等多个维度,对脉象进行了精细化、量化刻画。

-

构建了脉象-体质-脏腑功能的关联模型,能将量化脉象特征反向映射为“阴虚”、“气郁”、“血瘀”等体质状态,并对寸、关、尺三部对应的脏腑(心肺、肝胆脾胃、肾)功能进行评估,真正实现了从数据到中医辨证的跨越。

-

通过脉搏波峰值检测图、多维度分析图、时频分析图、特征雷达图和三维脉象分布图等一系列可视化工具,不仅直观展示了脉象的复杂特征,更从空间几何和动态系统角度为脉象提供了客观的量化依据。

8、参考文献

[1] Wang H, et al. A quantitative system for pulse diagnosis in traditional Chinese medicine[J]. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 2015, 19(4): 1347-1355.

[2] Zhang D, et al. Computerized wrist pulse signal diagnosis using modified auto-regressive models[J]. Journal of Medical Systems, 2011, 35(3): 321-330.

[3] Wang P, et al. Wavelet-based analysis of Doppler ultrasonic wrist-pulse signals[J]. Biomedical Signal Processing and Control, 2018, 40: 264-273.

[4] Thakker, Bhaskar, et al. "Wrist pulse signal classification for health diagnosis." 2011 4th international conference on biomedical engineering and informatics (BMEI). Vol. 4. IEEE, 2011.

[5] Velik, Rosemarie. "An objective review of the technological developments for radial pulse diagnosis in Traditional Chinese Medicine." European Journal of Integrative Medicine 7.4 (2015): 321-331.

Tips:下一讲,我们将进一步探讨,脉搏波信号处理与应用的其他部分。

以上就是基于PPG的脉象分析与中医诊疗研究的全部内容啦~

我们下期再见,拜拜(⭐v⭐) ~

(Ps:有代码实现需求,请见主页信息,谢谢支持!~)