AI Agent的未来之争:任务规划,该由人主导还是AI自主?

【读阿里云技术文章有感】

AI Agent 的未来之争:任务规划,该由人主导还是 AI 自主?——阿里云 RDS AI 助手的最佳实践

一、写在前面

最近读到阿里云发布的一篇技术文章,主题是关于 AI Agent 的任务规划——到底应该由人主导,还是由 AI 自主完成。

在我自己的开发过程中,经常会遇到类似的问题:

在编写 Agent 的提示词(Prompt)时,往往需要明确地定义流程,否则 Agent 可能无法完整地执行任务。

但当任务数量增多时,如果每个任务都需要我手动编写流程,就会出现“规则爆炸”的问题,这与传统的 workflow 几乎没有区别。

这篇文章恰好从实践角度探讨了相同的议题,让我对 Agent 的任务规划方式有了更深入的理解。

二、原文核心内容提炼

背景 → 问题 → 解决方案 → 实践总结

背景:Agent 的核心组成

阿里云团队将 Agent 的基础架构总结为:

Agent = 大模型(LLM) + 任务规划(Plan) + 记忆(Memory) + 工具调用(Tools)

其中,“任务规划”决定了 Agent 能否准确、高效地完成目标任务。

问题:人工规划 vs AI 自主

到底应该由谁来做任务规划?

- 人工主导的好处是有规则、有确定性,Agent 的行为可控;

缺点则是每个任务都需要手动编写规则,容易引发“规则爆炸”。 - AI 自主规划看似更智能,但实际效果却不尽如人意。

在阿里云 RDS AI 助手的实践中,他们发现:

“我们收到很多用户反馈,那些尝试通过模板解决各种问题的用户,普遍遇到幻觉问题。偶尔有亮眼表现,但大多数情况下达不到预期。”

最终,阿里团队得出结论:

在企业应用中,可靠性往往比“聪明程度”更重要。因此,他们选择在关键任务中仍以人工规划为主导。

解决思路:用“案例库”替代“规则库”

文章提出的核心创新是:

用案例库(Case Base)替代传统的规则库(Rule Base)。

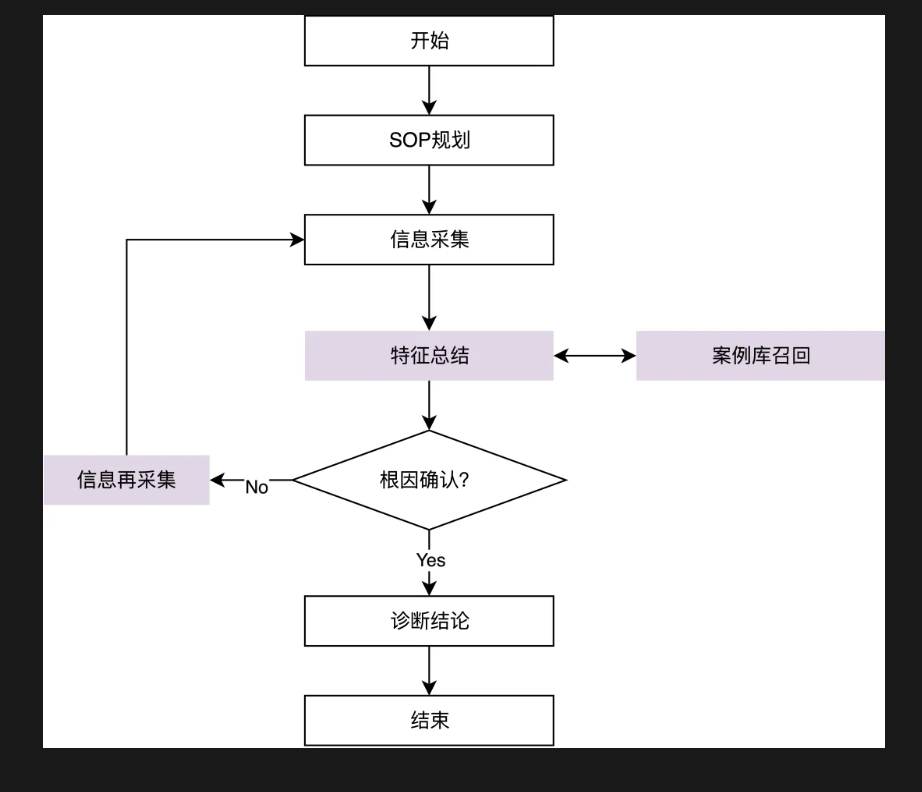

他们借助医疗场景做了类比:

想象医生看病的流程:先问诊、再开检查单、查看结果、结合经验判断病因。

同理,Agent 可以这样工作:

- 用 SOP 做第一轮信息采集和特征提取;

- 将这些特征与历史 案例库 匹配;

- 根据匹配结果决定下一步是继续收集信息还是直接输出诊断。

这样,规则不再是僵化的 if-else,而是基于真实工单数据不断进化的经验体系。

每处理一个新问题,Agent 就“成长”一点,变得更老练、更贴合实际场景。

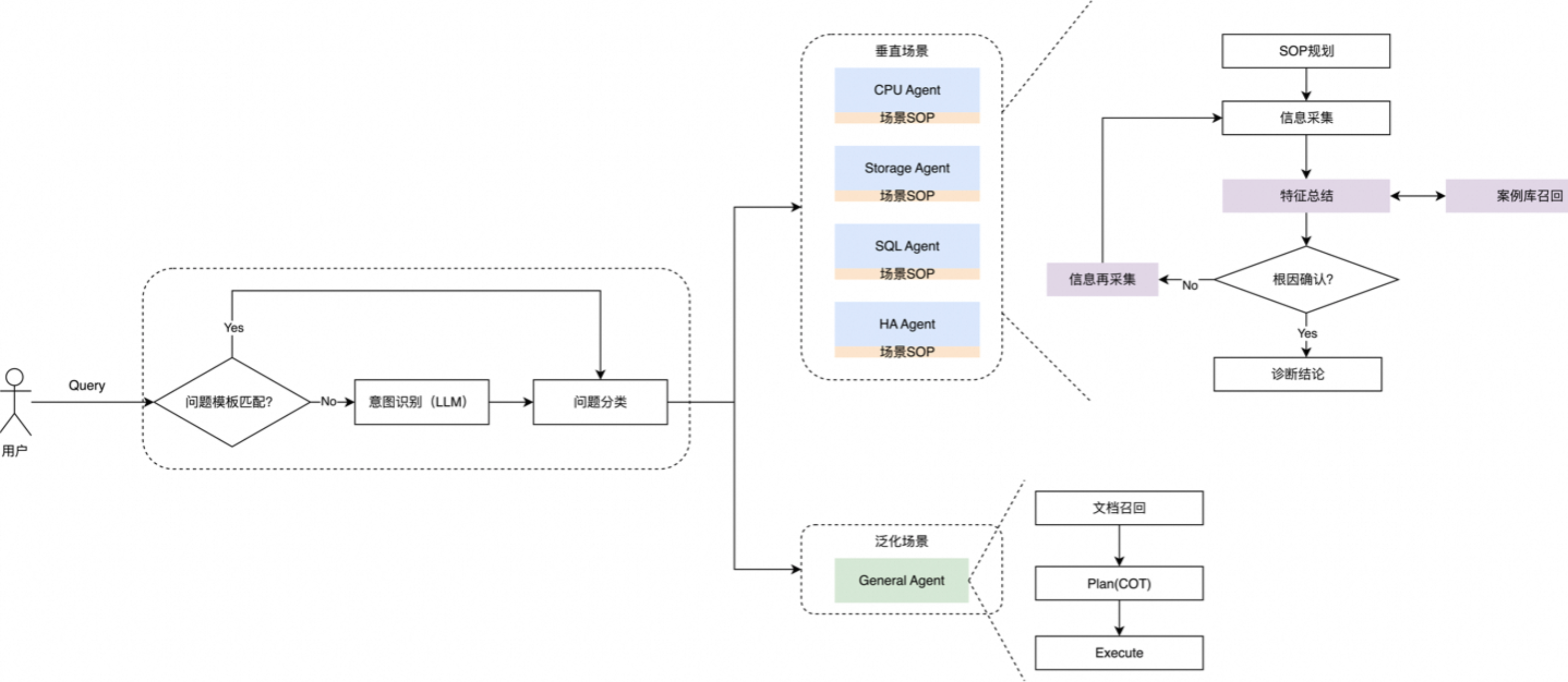

实践总结:多 Agent 架构的落地

阿里团队在分析历史工单后发现:

一类问题任务逻辑较低,结合文档搜索和案例信息即可解决;

另一类问题任务逻辑复杂,需深入分析与任务拆解。

因此,他们采用了多 Agent 架构:

针对不同类型的问题由不同的 Agent 模块处理,实现灵活协作与任务分流。

三、我的理解与思考

阿里的架构让我想起了京东开源的 JoyAgent,二者都采用了“问题分流”的思路。

对于简单任务,使用轻量的流程处理即可;

而对于复杂任务,则需要拆解、重构和专门的执行 Agent 来完成。

这实际上反映出当前 Agent 发展的一个趋势:

从通用智能到结构化协作,从单 Agent 到多 Agent 协同。

我认为这也是企业级落地的必经之路——追求稳定、可控、可维护的智能,而不是盲目地追求“全自动”。

四、延伸与总结

这篇文章让我重新思考了 Agent 的“自主性边界”问题。

在现阶段,AI 的任务规划仍需要人类介入,但通过案例库、SOP 等机制,我们可以不断减少人工成本,让系统逐步自我进化。

或许未来的 Agent,不再需要我们手动设计流程,而是依靠经验自主成长。