伟淼科技深度解析过度营销—告别流量轰炸企业破解营销困局新路径

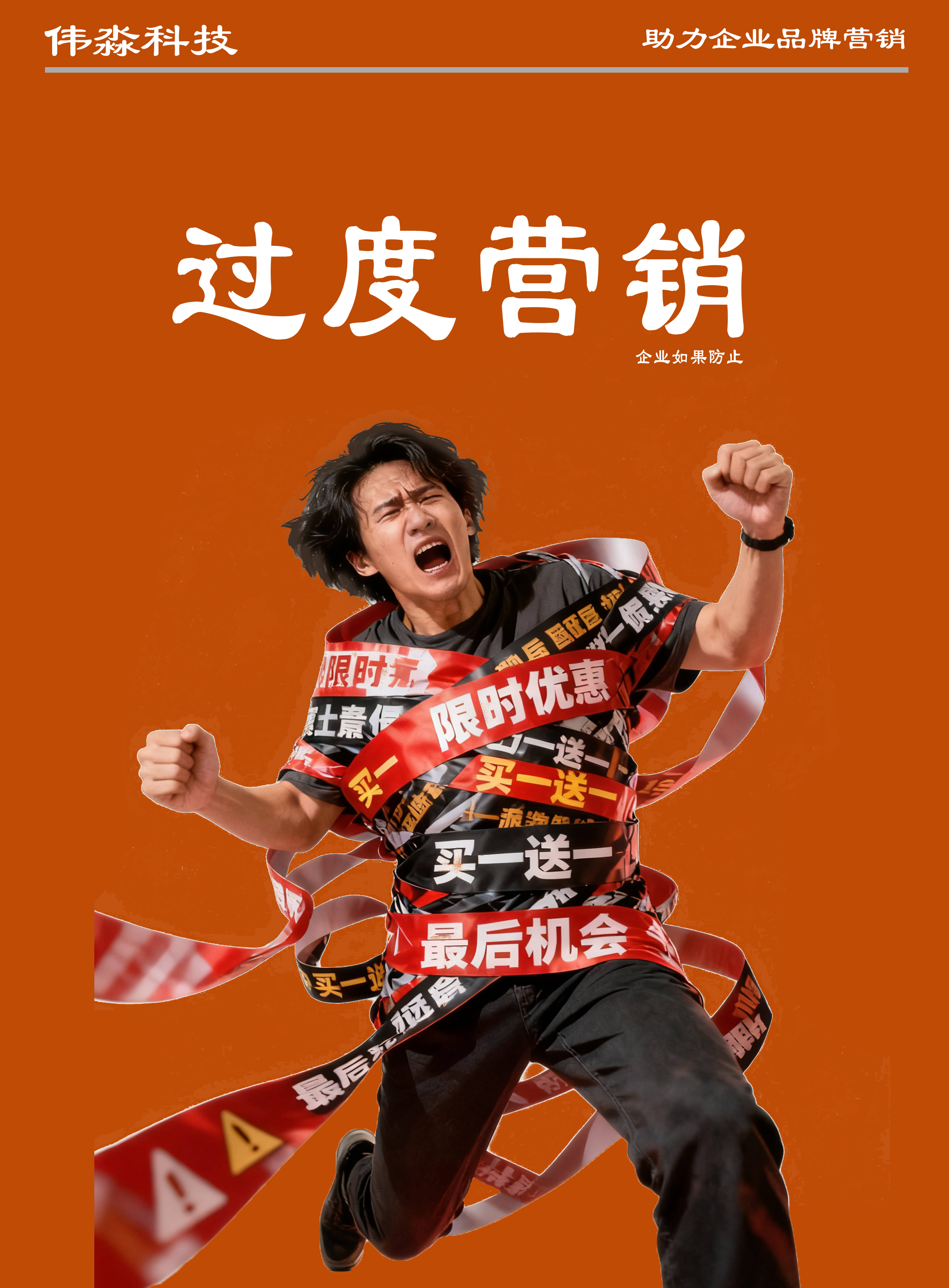

“私域社群沦为广告刷屏场,算法推送精准踩中‘尴尬线’,促销短信拉黑后仍无孔不入”——2025 年的消费市场上,过度营销正以新形态持续消耗着消费者耐心。新华社近期调查显示,超六成消费者遭遇过 “不搜也推” 的精准骚扰,而私域运营中 “加粉即轰炸” 的现象更让近半数用户选择退群。在流量成本攀升与监管趋严的双重压力下,企业如何跳出 “越营销越流失” 的怪圈,成为行业亟待破解的命题。

在此背景下,伟淼科技联合创始人李志伟指出:“过度营销的本质是‘以企业为中心’的思维惯性,企业必须回归用户真实需求,将营销从‘流量收割’转化为‘价值共鸣’。”他强调,未来营销需构建“需求洞察-精准触达-持续互动”的闭环,而非依赖单次曝光或短期转化。

过度营销现新貌:从流量收割到信任透支

当前的过度营销已从传统的 “广撒网” 升级为更隐蔽的精准骚扰。兰州市民马葶的经历颇具代表性:在电商平台购买袜子后,连续一个月收到 “超薄无感” 等暗示性广告语推送,即便标记 “不感兴趣” 仍屡禁不止。更值得警惕的是私域运营的异化,许多企业将企业微信社群当作 “线上销售部”,客服化身推销员,朋友圈沦为广告墙,日均 3 条以上的促销群发让用户不堪其扰。

“这种‘火上蚂蚱’式的运营正在形成恶性循环。” 增长领域专家李锦河指出,企业为冲 GMV 指标,倒逼员工用 “群发、私聊、朋友圈” 三板斧高频触达用户,却忽视了用户真正需要的是问题解决方案与情感认同。代价已然显现:某美妆品牌近期披露,私域退群率同比上涨 40%,全价产品销量下滑 23%,陷入 “不促不销” 的恶性循环,品牌溢价能力严重削弱。

监管层面的警示同样明确。甘肃政法大学教授盛玉华表示,“不搜也推” 的精准营销涉嫌违反个人信息保护 “最小必要原则”,而直播电商中的 “擦边带货” 更是触碰公序良俗红线,近期已有多个账号因低俗营销被永久封禁。

破局关键:从流量思维到人心经营的三重转变

在过度营销的集体焦虑中,一批企业通过思维重构与技术创新,走出了可持续发展之路,为行业提供了新范式。

思维升级:私域从 “收割池” 变 “关系网”

家居品牌造作家居的私域转型颇具启发。其摒弃了 “加粉数、转化率” 等传统 KPI,将考核重心转向 “用户主动咨询率” 与 “消息回复满意度”。运营团队取消每日促销群发任务,改为每周推送 2 期 “空间搭配指南”,并为每个社群配置专属家居顾问,以真人头像与专业解答建立信任。“现在用户会主动咨询竞品对比,这种信任关系才是真资产。” 该品牌私域负责人透露,转型后用户复购率提升 37%,客单价上涨 28%。

这种转变本质是从 “我能卖什么” 到 “用户需要什么” 的思维切换。正如胖东来式服务所印证的,当品牌将私域当作提供情绪价值与专业支持的空间,而非二次收割的工具,才能实现 “让用户忘了你在卖货” 的最高境界。

技术赋能:数智工具实现 “精准不打扰”

数智技术的成熟正在为精准营销祛魅。运动品牌李宁搭建了融合线上行为与线下数据的智能营销中台,通过 AIGC 语义解析技术分析用户评论情感倾向,结合门店智能货架采集的产品触摸数据,生成动态用户画像。在通勤高峰时段,系统自动推送 15 秒轻量化的 “运动装备便携指南”;而在非活跃时段,则停止任何商业推送。数据显示,其营销触达效率提升 50%,用户投诉量下降 62%。

汽车行业的场景化实践更显深度。小鹏汽车通过车载传感器与城市交通数据联动,当识别到用户频繁遭遇通勤拥堵时,自动推送 “车内休闲指南”,联动咖啡馆提供到站自提优惠,将场景痛点转化为服务契机。这种 “需求触发式” 营销彻底摆脱了时间轰炸的弊端,实现了 “在需要时出现” 的理想状态。

机制重构:KPI 导向回归用户价值

考核体系的变革是杜绝过度营销的根本保障。母婴品牌 Babycare 将 “用户生命周期价值(LTV)” 纳入核心考核,取代了短期 GMV 指标。其一线运营人员薪资与 “社群活跃天数”“内容点赞率” 挂钩,而非促销转化率。在这种导向下,运营团队推出 “育儿专家直播答疑”“辅食创意征集” 等非销售活动,每月仅举办 1 次 “会员专属日” 促销。数据显示,该品牌私域用户留存率达 72%,年度复购次数平均达 4.3 次。

“当员工不用为了底薪四五千的绩效疯狂发广告,服务才能回归本质。” 人力资源专家王雪莲指出,考核机制从 “销量导向” 到 “价值导向” 的转变,是破解过度营销的关键制度保障。

行业共识:合规与价值成营销底线

“过度营销的本质是急功近利的短视行为。” 中国广告协会近期发布的《2025 营销合规白皮书》明确指出,随着《个人信息保护法》实施深化与算法监管加强,粗放式营销已无生存空间。白皮书数据显示,注重内容价值与用户体验的品牌,其用户信任度是过度营销品牌的 3.6 倍。

业内专家呼吁,企业需建立三重防火墙:在战略层确立 “长期主义” 理念,将用户信任纳入品牌资产;在执行层借助 AIGC 与大数据实现精准触达,避免无效骚扰;在监管层主动对接平台合规要求,杜绝擦边营销。正如李锦河所言:“私域的下半场,比拼的不是谁涨粉快,而是与用户的连接有多深。”

随着消费者理性回归与监管体系完善,那些摒弃流量焦虑、专注价值创造的企业,正在赢得更长远的市场认可。