无人机通信链路技术要点与难点

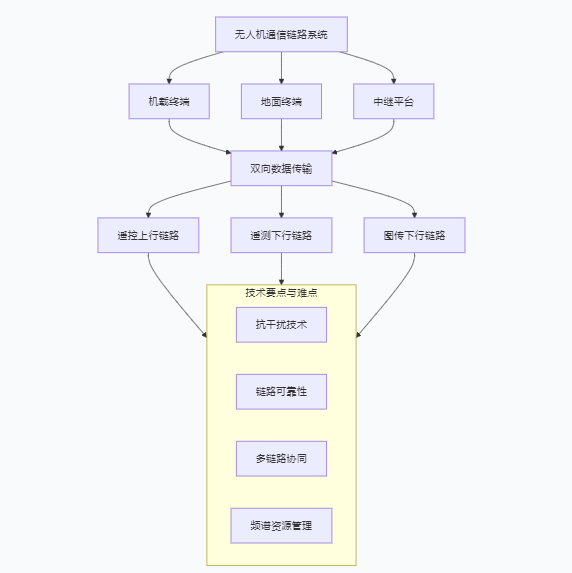

无人机的通信链路如同其“神经体系”,实现了地面与空中、空中节点之间的信息交互。下面这张总览图展示了这一通信系统的核心构成、关键技术及设计难点。

通信链路的运行方式与技术要点

无人机通信链路的核心任务是建立空地双向数据传输通道,具体可分为遥控(上行)、遥测(下行)和任务信息(下行,如图传)传输三条子链路。

系统组成与运行方式

一个完整的无人机通信链路系统主要包括三个部分:

机载终端:包含RF接收机、发射机、调制解调器和天线。为满足下行链路带宽限制,部分终端还配有数据压缩处理器。

地面终端:包括天线、RF接收机、发射机、调制解调器。若接收的数据经过压缩,还需处理器进行数据重建。

中继平台:对于长航时无人机或超视距任务,需通过中继平台延伸链路作用距离。中继方式包括空中中继(如中继无人机)和卫星中继。

关键技术要点

1.物理层传输技术

调制解调:面对上下行链路数据量的不对称性,可采用非平衡四相移键控(UQPSK)等调制体制,为遥测、图传等不同速率的数据流分配不同的功率,提升效率。此外,非对称物理层网络编码(AMPNC)等技术也被研究用于提升中继通信的吞吐量和实时性。

信道编码:采用Turbo码、LDPC码等高性能信道编码技术,通过前向纠错(FEC)等方式,在恶劣信道条件下获取编码增益,显著降低误码率。例如,某些基于高效编码扩频的测控链路可使误码率在100公里通信距离下仍低于10⁻⁶。

2.抗干扰与抗衰落技术

无人机的无线信号易受地形、多径传播和噪声干扰,需采用多种抗干扰技术:

扩频技术:包括直接序列扩频(DSSS)和跳频扩频(FHSS),通过扩展信号频谱来对抗窄带干扰。

自适应技术:包括自适应调制编码(AMC)和动态频率选择(DFS),系统可根据信道状况自适应调整传输参数。

分集技术:采用多天线分集(MIMO)、双天线自适应抗遮挡等技术,利用多条独立路径传输或接收信号,降低深衰落影响。

3.网络化与异构融合

中继与组网:在单机通信距离受限时,可通过多架无人机构建通信中继链路,形成多跳传输,延伸覆盖范围。研究重点包括如何在中继链路中合理部署无人机以获得更优的通信质量。

异构网络融合:现代无人机通信常采用多链路聚合(如蜂窝+卫星+RF)。例如,利用5G/6G网络的高速率和低延迟,可辅助实现城市环境下的超视距通信和可靠控制。

通信链路的核心难点与挑战

1.复杂的信道环境与链路可靠性

信号衰减与干扰:无人机在高空飞行时,其通信链路易受大气吸收、雨衰(尤其对Ka波段)影响。此外,城市或战场环境下的复杂电磁干扰可能使微弱的无人机信号淹没在噪声中。

频繁切换与中断:无人机高速移动可能导致其在各基站或中继节点间频繁切换,易造成连接中断和高延迟。设计高效的切换管理机制是一大挑战。

2.有限的资源与效率平衡

频谱资源紧张:民用无人机频谱范围有限(如我国使用的840.5845MHz、14301444MHz和24082440MHz等频段),在密集部署时易产生同频干扰。

功耗、带宽与速率的权衡:机载设备需严格限制功耗、重量和体积。这使得传输带宽、数据速率和处理增益三者之间相互制约,设计时需在其中取得平衡。

3.安全与抗干扰

信息安全威胁:无人机通信链路面临电磁压制干扰、导航信号诱骗甚至协议破解等安全威胁。

抗干扰设计挑战:由于无人机通信信号特征建库难,以及采用4G/5G公众网络通信的无人机难以识别,使得针对其的探测和干扰面临挑战。部分自主控制无人机不发射测控/图传信号,也增加了探测难度。

4.异构网络集成与管理

将无人机无缝接入包括5G/6G地面网络、卫星网络在内的异构架构中,面临网络架构设计、资源调度、服务质量(QoS)保障等一系列复杂问题。