已知三极管的类型(NPN/PNP)和基极引脚,如何区分集电极(c)和发射极(e)

在确定了三极管的基极(b)和类型(NPN或PNP)之后,区分集电极(c)和发射极(e)是关键的下一步。

核心原理:利用三极管在正确偏置下具有电流放大作用(即β值较大) 的特性。发射极和集电极在结构上是不对称的,通常集电结(c-b结)的反向击穿电压比发射结(e-b结)高,但发射结的掺杂浓度更高,正向压降更小。不过,万用表无法直接测量这些参数,所以我们用放大倍数来间接判断。

一、使用数字万用表的hFE档(推荐方法)

这是最直接、最准确的方法。几乎所有数字万用表都有一个专用的hFE(直流放大倍数)测试插孔。

操作步骤:

-

确认基极(b)和管型:通过之前的方法,你已经知道哪个是基极,以及是NPN还是PNP型管。

-

选择万用表档位:将万用表旋钮旋至 hFE 档位。

-

插入三极管:

- 将三极管的三个引脚插入测试座上对应的 E, B, C 插孔。

- 关键点:你已知B脚,但不知道C和E。因此,你需要进行两次尝试。

-

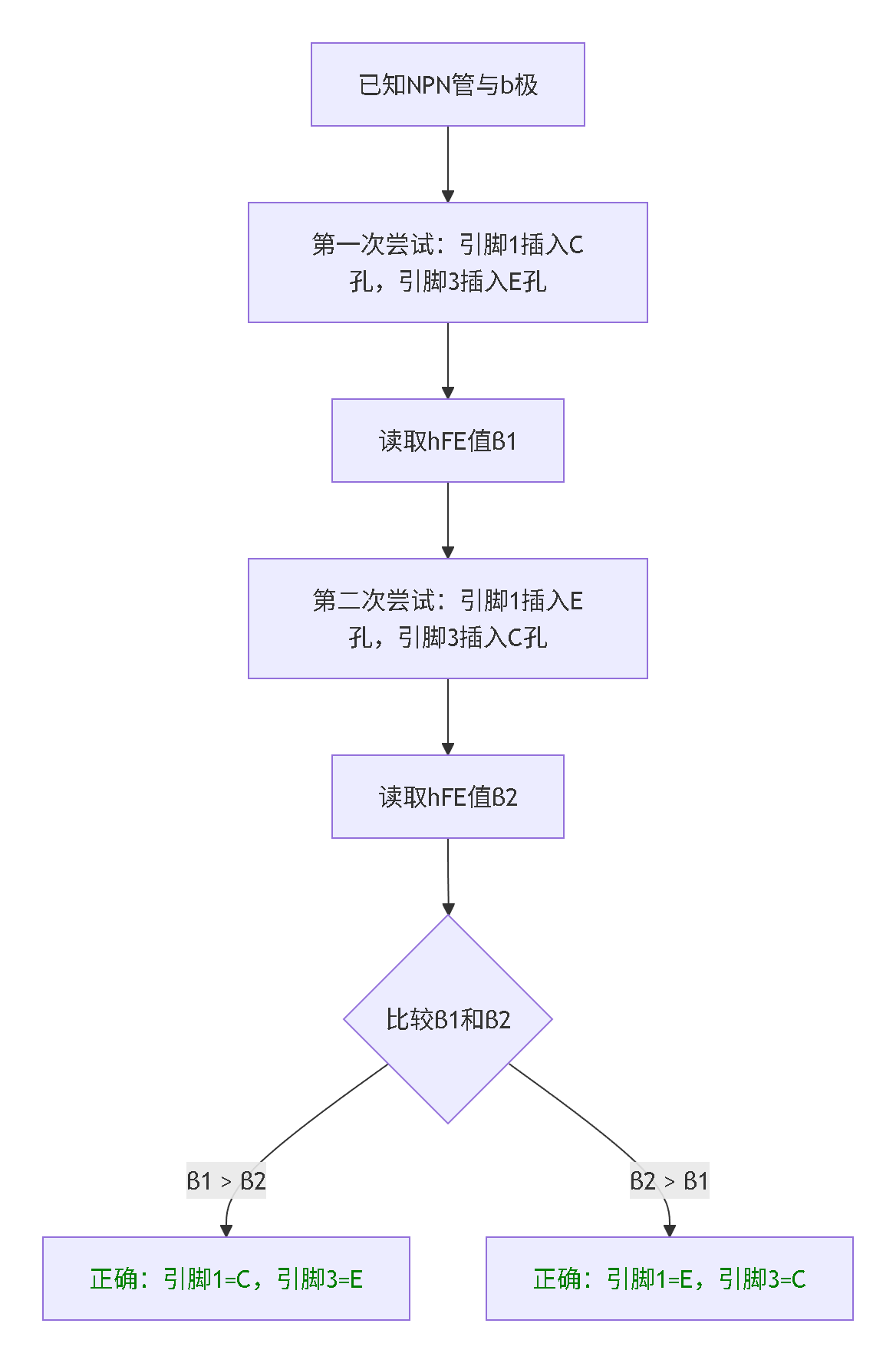

两次测量法:

- 第一次尝试:将你认为可能是C的引脚插入C孔,可能是E的引脚插入E孔。

- 读取hFE值并记录下来。

- 第二次尝试:将C和E引脚对调后插入对应的插孔。

- 再次读取hFE值。

-

结果判定:

- hFE值较大的那一次插入方式是正确的。

- 即,显示hFE值大时,引脚在C孔和E孔中的位置就是它们真实的集电极和发射极。

原理:万用表的hFE档位会给三极管提供正确的偏置电压。只有当C和E引脚正确时,三极管才能工作在放大区,表现出最大的放大倍数。接反时,放大能力急剧下降,hFE值会非常小(通常只有几十甚至个位数)。

二、使用电阻档(无hFE档位的备用方法)

如果万用表没有hFE档,可以使用电阻档(Ω档)通过测量正反向电阻的差异来大致判断。这个方法不如hFE档准确,但通常有效。

其核心原理是:发射极和基极之间的正向电阻(e-b结),通常比集电极和基极之间的正向电阻(c-b结)略小。这是因为发射结的掺杂浓度更高。

操作步骤(以NPN管为例,已知b极):

- 万用表档位:选择电阻档的合适量程(如R×1k或R×10k)。

- 测量e-b结电阻:

- 假设一个引脚为e,另一个为c。

- 红表笔接b极,黑表笔接假设的e极(测e-b结反向电阻,应很大)。

- 然后黑表笔接b极,红表笔接假设的e极(测e-b结正向电阻,记下阻值R1)。

- 测量c-b结电阻:

- 黑表笔接b极,红表笔接假设的c极(测c-b结正向电阻,记下阻值R2)。

- 比较电阻值:

- 比较两次测得的正向电阻 R1 和 R2。

- 正向电阻较小的那个PN结是发射结(e-b结)。

- 因此,与b极测量时电阻较小的那个引脚就是发射极(e),另一个就是集电极(c)。

对于PNP管,方法类似,但极性相反(因为PNP管的基极是N型)。用红表笔接b极,黑表笔分别接假设的e和c极,测量正向电阻。电阻较小的那次,黑表笔接的就是发射极(e)。

注意:这种方法差异有时不明显,需要仔细比较。hFE档是最可靠的方法。

三、实践示例与判断流程

假设你手头有一个已知是NPN型的三极管,且已确定中间引脚是基极(b)。

方法一:hFE档位法

结果:假设β1 = 150, β2 = 25。那么第一次尝试是正确的,即引脚1是集电极(c),引脚3是发射极(e)。

方法二:电阻法(NPN管)

- 黑表笔接b,红表笔接引脚1,测得电阻为 8kΩ。

- 黑表笔接b,红表笔接引脚3,测得电阻为 6kΩ。

- 结论:电阻更小(6kΩ)的引脚3是发射极(e),引脚1是集电极(c)。这与hFE档结果一致。

四、总结与要点

| 方法 | 优点 | 缺点 | 关键判断依据 |

|---|---|---|---|

| hFE档法 | 准确、快速、可靠 | 需要万用表有hFE功能 | hFE值大的一次是正确的接法 |

| 电阻档法 | 任何万用表都可使用 | 差异可能不明显,需要经验 | e-b结正向电阻略小于c-b结正向电阻 |

最佳实践建议:

- 首选hFE档:这是最科学、误差最小的方法。

- 结合使用:如果hFE档两次测量值接近,可以用电阻法辅助验证。

- 查阅数据手册:如果三极管型号清晰,最准确的方法是直接查阅其数据手册(Datasheet),引脚定义一目了然。

现在,你可以 confidently 地确定任何三极管的三个引脚了!