光纤入户技术:原理、策略与市场博弈

🔦 光纤入户技术:原理、策略与市场博弈

光网时代,连接为王。光纤接续点的质量,直接决定了光信号传输的效率与稳定性,是网络质量的微观基石。本文旨在穿透技术表象,从物理原理、工艺差异、商业模式及运营商策略等多个维度,对主流光纤接续技术进行一次探索。

1. 🔧 传统光纤冷接子:低成本的性能妥协方案

传统机械式光纤冷接子(Mechanical Splice)是第一代快速连接解决方案。其核心原理是利用精密的V型槽结构实现对两根光纤的机械对准,并依赖内部的折射率匹配凝胶(耦合液) 来填充光纤端面间的微小空气隙,以减少光信号在连接点的菲涅尔反射损耗。

1.1 📉 固有缺陷与核心劣势

尽管该方案实现了快速连接,但其物理原理带来了无法克服的固有缺陷:

- 非对称性高损耗:这是其最致命的弱点。冷接子对发光(上行)信号的损耗极大(通常远超5dB)且极不稳定,而对收光(下行)信号的损耗则相对较小(可控制在2-4dB)。这种不对称性源于其机械对准的微米级偏差对光信号传输方向性的敏感影响。

- 长期可靠性差:内部的耦合液会随时间推移而逐渐挥发、氧化或被污染,导致其光学性能劣化,连接点损耗越来越大,形成持续的光衰。

- 物理稳定性脆弱:正如业内共识——“插上尽量别动”。任何微小的震动、温度变化或物理插拔都可能导致V型槽内的光纤发生位移,造成损耗的瞬时剧增甚至中断。

1.2 📍 应用场景与市场定位

由于其固有的性能缺陷,传统冷接子的应用范围已大幅收缩,目前仅局限于:

- 光纤网络的临时抢修与紧急恢复。

- 对网络长期稳定性和上行带宽要求极低的安防监控系统内部布线。

- 一些短距离、低预算的内部光纤链路连接。

该技术正成为一种逐渐被边缘化的过渡性方案。

2. ♨️ 光纤熔接:性能与可靠性的黄金标准

光纤熔接(Fusion Splicing)是通过高压电弧将两根预处理后的光纤端面瞬间熔化,在精密马达的推动下使其熔融并连接成一根完整的光纤。这是一种形成永久性化学键合的“软连接”。

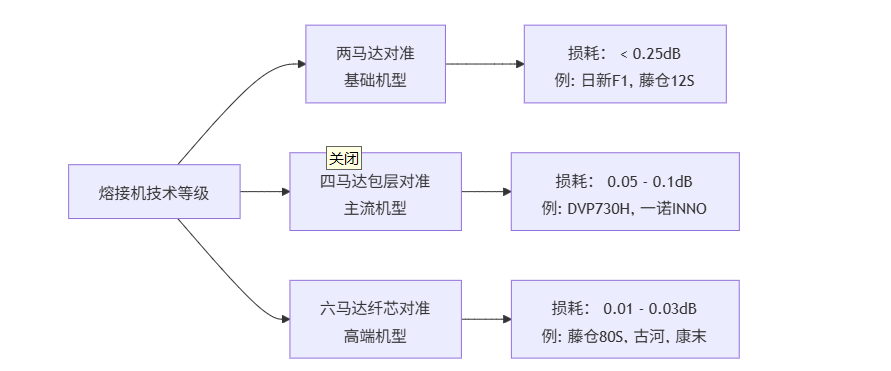

2.1 ⚙️ 性能分级:马达数量决定对接精度

熔接机的性能直接决定了接续质量,其核心在于对准马达的数量和精度:

2.2 ✅ 核心优势:对称低损耗与终极可靠性

熔接技术的优势是其物理原理所决定的:

- 双向对称低损耗:熔接点实现了光纤玻璃体的完美连续,其结构是对称的。因此,从两端进行测试,其通光率(损耗值)是接近或相同的,不存在方向性差异。这是其成为黄金标准的物理基础。

- 超长寿命与卓越稳定性:熔接点的机械强度高、化学性质稳定,其寿命可与光纤本身保持一致,几乎不存在后期老化衰退的问题,是一劳永逸的解决方案。

- 近乎完美的光学性能:接续点反射损耗极低,对传输信号质量影响最小。

2.3 🏢 高端应用场景

正因为其无可替代的可靠性,在所有对网络质量有苛刻要求的场景中,熔接是唯一选择:

- 运营商骨干网/城域网。

- 数据中心互联(DCI)。

- 5G移动回传(前传/中传)网络。

- 企业级专线、商用宽带。值得一提的是,为确保最高等级的施工质量,运营商在为集团客户部署专线时,普遍采用美国康末(COMWAY)、日本藤仓(Fujikura)、日本古河(Furukawa)等品牌的国外进口六马达干线熔接机进行作业,力求将每个接续点的损耗降至极限。

3. 🪞 研磨成端:工厂级的艺术与市场的现实

研磨成端是通过研磨机将插入陶瓷插芯并已固定的光纤端面,逐级使用不同颗粒度的研磨砂纸进行打磨抛光,以形成具有特定几何形状(如UPC的微球面、APC的8°斜角)的完美端面。这是制造所有光纤跳线的标准工艺。

3.1 🏭 跳线市场的真实商业模式悖论

一个反直觉却真实存在的行业事实是:国内光纤跳线生产厂家卖给用户的成品跳线本身并不赚钱。

-

消费者在电商平台上可以买到价格极低(低至几毛钱一米)的跳线,这并非因为生产成本低廉,而是一种战略性亏损。

-

其真正的盈利模式在于大规模回收生产过程中产生的废料,包括废光纤、废陶瓷插芯、废塑料件等。通过庞大的生产规模效应,废料回收的收益覆盖了跳线的生产成本并最终形成利润。跳线产品本身更像是获取这些废料的“入口”。

3.2 🔁 损耗特性与现场应用

-

近乎对称的损耗:工厂研磨出的跳线,其端面质量极高。与熔接点类似,由跳线连接器形成的连接点其光学性能也是近乎对称的,两端测试的差异极小(通常小于0.1dB)。

-

现场应用的局限性:虽然现场手动研磨的效果(约0.5dB损耗)优于冷接,并可达到四马达熔接机的水平,但其流程繁琐、耗时且对操作人员工艺水平要求高。因此,现场施工中极少采用,其主要舞台依然是跳线生产工厂。运营商也会在部分高端专线的成端场景中使用,以确保与跳线连接的最佳性能。

4. ⚡ 光纤活动连接子(新型冷接):效率革命下的实用主义选择

光纤活动连接子(Fast Connector)可视为传统冷接子的技术集成与升级版。它将一个预埋了短段光纤的陶瓷插芯与机械式冷接模块集成在一个外壳内。安装时,只需将剥涂后的光纤插入并扣紧,即可同时完成端面定位和在体连接。

4.1 ❓ 性能争议:先天不足的改善

尽管进行了升级,但其物理本质仍未超越“机械对接”的范畴,因此无法根除冷接技术的固有顽疾:

-

非对称损耗依然存在:其发光方向的损耗和稳定性依然显著弱于收光方向。这解释了为何用户在实际使用中,尤其是在进行上行传输(如视频会议、直播、大文件上传)时,会感受到明显的“顿挫感”或不稳定。

-

长期可靠性待考:虽然预埋光纤的端面已在工厂完成研磨,但其内部的机械夹持部分长期是否会因温差、震动而出现微变,仍需时间检验。

4.2 🚀 核心优势:无与伦比的部署效率

其压倒性的优势在于极致化的部署效率:

-

将一个原本需要熔接机、多种工具和5-10分钟的工作,简化到仅需一把剥线刀和切割刀,在30秒内即可完成。

-

这极大地降低了对安装人员的技术门槛要求,大幅减少了运营商的培训成本、人力成本和时间成本,特别适用于需要“攻城略地”的大规模光纤到户(FTTH)部署。

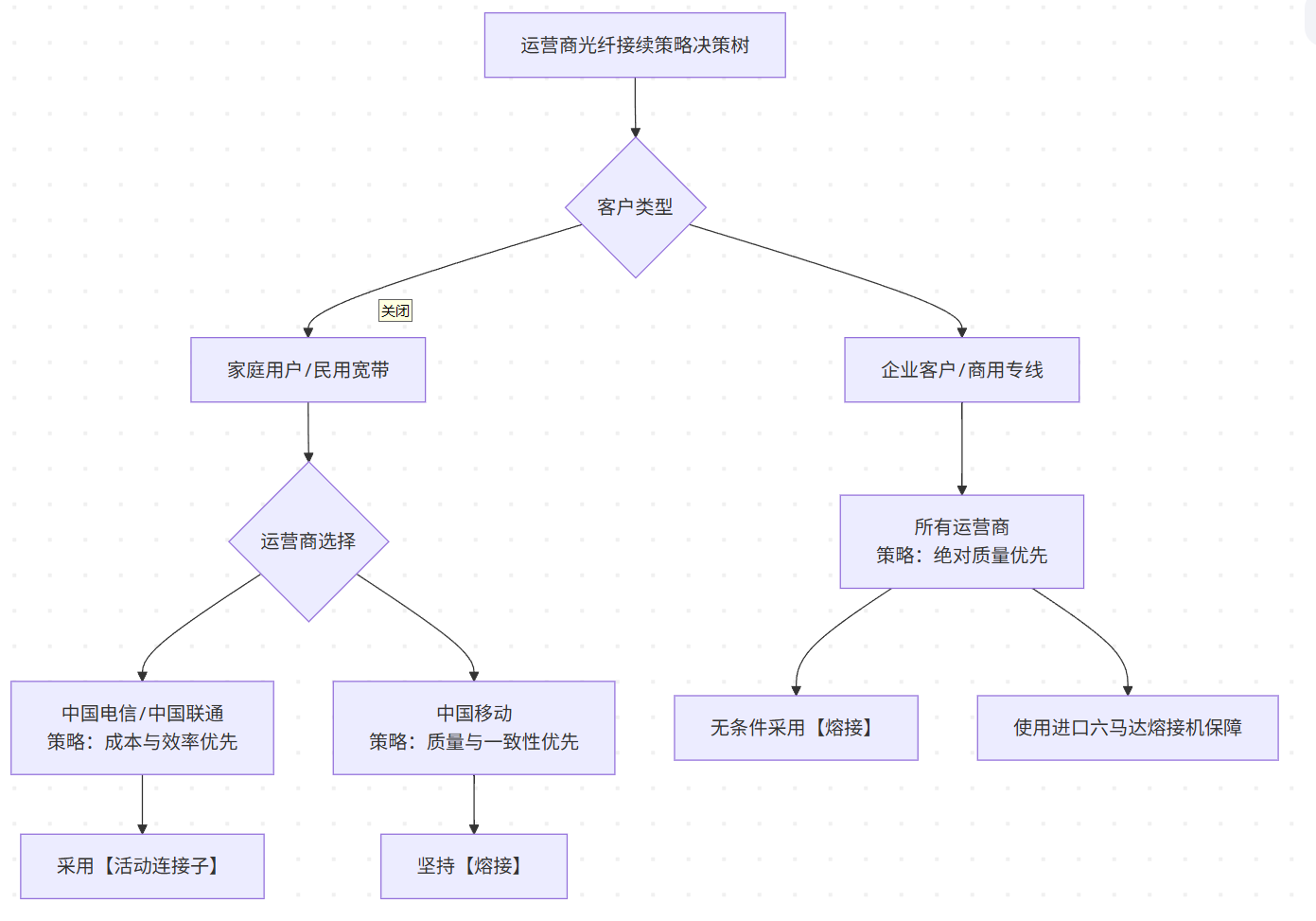

5. 🧭 三大运营商部署策略

中国三大电信运营商基于其网络历史、技术路线及目标客户群体的不同,在接续技术的选择上呈现出差异化的战略布局。

5.1 中国电信:效率与成本的精准平衡

-

家宽(民用宽带):全面采用活动连接子(新型冷接)。其战略核心在于以最快的速度、最低的成本完成最大规模的用户覆盖。由于民用业务对上行带宽的敏感度相对较低(且电信多采用1:4/1:8的分光器,网络底子更好),其非对称损耗的缺点在“刷网页、看视频”的主流场景下不易被察觉,因此“性能够用”即可。

-

专线(商用宽带):坚定不移地采用熔接或工厂研磨成端。企业客户为高SLA(服务等级协议)支付了高昂费用,网络质量是核心价值。因此,必须使用最高标准的熔接工艺来保障稳定、对称的低损耗传输。

5.2 中国移动:质量一致性的坚定派

- 全线产品坚持熔接。移动在FTTH建设上起步稍晚,但选择了更为激进的质量一致性策略。从其家宽市场到集团专线,全面推行熔接标准。这为其网络口碑和长期稳定性奠定了坚实基础,避免了后期因冷接点劣化而产生的庞大维护成本。

5.3 中国联通:紧随电信的实用主义

- 其策略与中国电信相似:家宽市场主推活动连接子以提升效率,而对企业专线则毫无悬念地采用最高标准的熔接技术。

6. 📊 技术指标全景对比

以下表格系统性地对比了四种接续技术的核心指标,揭示了其本质差异:

| 技术指标 | 传统冷接子 | 活动连接子 (新型冷接) | 光纤熔接 | 研磨成端 (工厂) |

|---|---|---|---|---|

| 典型收光损耗 | 2.0 - 4.0 dB | ~0.5 dB | 0.01 - 0.25 dB | < 0.3 dB |

| 典型发光损耗 | >> 5.0 dB (极高) | > 收光损耗 (较高) | ≈ 收光损耗 (对称) | ≈ 收光损耗 (对称) |

| 损耗对称性 | 极差 | 差 | 优秀 | 优秀 |

| 长期稳定性 | 差 (持续劣化) | 中 (待长期验证) | 极优 (永久连接) | 优 (端面固化) |

| 部署效率 | 中 (约2-3分钟) | 极高 (≤30秒) | 低 (5-10分钟,需设备) | 极低 (现场) |

| 核心成本 | 器件成本极低 | 器件成本低 | 设备投资极高 | 设备投资高 |

| 典型场景 | 临时抢修、监控 | 电信/联通家宽 | 移动全业务/所有专线 | 跳线工厂/高端成端 |

7. ✅ 结论:技术选择背后的底层逻辑

光纤接续技术的选择,从来都不是一个单纯的技术问题,而是一个综合了技术性能、经济成本、部署效率、长期运维乃至企业战略的复杂决策。

-

【熔接】 代表了 “质量优先” 的工程师思维。它追求网络的终极性能与永久可靠性,是所有高质量、高价值网络连接的基石和唯一选择。其背后是对品牌信誉和长期运维总成本(TCO)的考量。

-

【活动连接子】 代表了 “效率优先” 的商业化思维。它是在充分理解市场分层后的一种实用主义选择,通过牺牲部分非关键性能(民用上行)来换取极致的部署速度和成本优势,是实现大规模覆盖的利器。

-

【研磨成端】 是 “规模制造” 的工厂思维。它是跳线品质的保障,但其应用边界主要局限于工厂,现场应用是其价值的延伸而非主流。

-

【传统冷接子】 是 “应急备用” 的临时思维。它是特定历史阶段和特殊场景下的产物,其市场正在快速萎缩。

最终,运营商的选择为我们提供了最清晰的参考:对于普通用户,网络“够用”即可,效率与成本主导决策;对于企业客户,网络是生产工具,“质量”是唯一真理,愿意为极致的性能支付溢价。 理解了这一层,也就理解了这场技术博弈背后的全部奥秘。