从军用到掌心:固态硬盘(SSD)的演进与革命

在今天,无论是启动操作系统、加载大型游戏还是处理专业软件,我们都已习惯了“秒开”的极速体验。这背后最大的功臣,无疑是早已普及的固态硬盘(SSD)。它没有机械硬盘(HDD)那样的马达轰鸣和磁头摆动,仅凭小小的闪存芯片,就颠覆了个人计算和数据中心存储的格局。然而,这项看似现代的技术,其起源可以追溯到半个多世纪以前。本文将带您穿越时空,回顾固态硬盘从笨重的“铁盒子”到轻薄“小黑条”的完整发展史。

1. 萌芽与前身(20世纪50年代 - 80年代)

在闪存(Flash Memory)诞生之前,“固态存储”的概念就已经存在。早期的计算机科学家们一直梦想着一种没有活动部件、存取速度更快的存储设备。

- 磁芯存储器与磁泡存储器:20世纪50至70年代,磁芯存储器(Magnetic-core memory)和后来的磁泡存储器(Bubble memory)是早期的固态存储尝试。它们利用磁性材料来存储数据,断电后数据不会丢失。然而,它们的容量极小、速度慢且成本高昂,主要用于需要极高可靠性的军工和航空航天领域,无法进入民用市场。

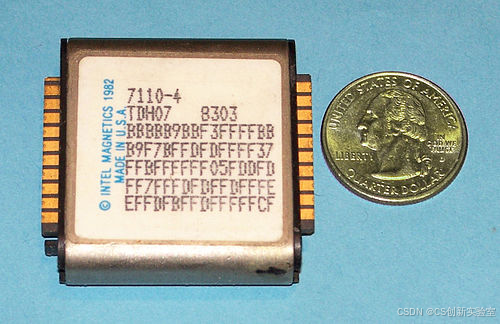

图片说明:一块英特尔公司生产的磁泡存储器模块,这是早期固态存储技术的代表。

- 基于RAM的“固态硬盘”:到了70年代末和80年代,一些公司推出了使用DRAM(动态随机存取存储器)芯片来模拟硬盘的设备,例如StorageTek在1978年推出的STC 4305。它们的速度快得惊人,但缺点也同样致命:一是价格堪比天价,二是它是“易失性”的,一旦断电,所有数据都会丢失,因此必须配备庞大的备用电池组。这些设备主要用于超级计算机和大型机,用于处理高频交易等关键任务。

2. 闪存诞生与早期探索(20世纪80年代 - 90年代)**

固态硬盘真正的革命性转折点,发生在1984年。当时在日本东芝公司任职的舛冈富士雄(Dr. Fujio Masuoka)博士发明了闪存。他先后发明了NOR闪存和NAND闪存,后者因其更高的存储密度、更低的成本和不错的擦写性能,为现代固态硬盘铺平了道路。

- 第一款商用闪存SSD:1991年,一家名为SanDisk(当时叫SunDisk)的公司推出了第一款基于闪存的固态硬盘。它是一个2.5英寸规格的硬盘,容量仅为20MB,但售价高达1000美元。它的主要客户是军方和一些对可靠性要求极高的工业领域,用于在恶劣环境下替代脆弱的机械硬盘。

图片说明:一块早期的采用PATA (IDE) 接口的固态硬盘,可以看到内部布满了闪存芯片。

在整个90年代,SSD一直是一种昂贵且小众的“奢侈品”。技术在缓慢发展,但高昂的“每GB成本”让普通消费者望而却步。

3. 进入消费市场:SATA时代的黎明(21世纪初 - 2010年)**

进入21世纪,随着闪存制造工艺的进步和成本的不断下降,SSD终于开始敲开消费市场的大门。其中,SATA(Serial ATA)接口的普及起到了至关重要的作用。

-

SATA接口的普及:相较于老旧的PATA(IDE)接口,SATA接口提供了更高的带宽、更便捷的连接方式(细线缆替代了宽大的排线),成为了PC存储的主流标准。这为SSD的普及提供了理想的温床。

-

早期的挑战:2007-2009年间,第一波消费级SSD开始涌现,例如经典的Intel X25-M。虽然它们的速度远超同期的机械硬盘,但也面临着诸多问题:

- 价格昂贵:64GB的容量可能需要花费数百美元。

- 性能衰减:由于当时缺乏有效的垃圾回收机制和TRIM指令,SSD在使用一段时间后会出现严重的写入速度下降问题。

- 主控芯片不成熟:作为SSD的“大脑”,早期的主控芯片性能羸弱,算法不完善,导致延迟和稳定性问题。

-

TRIM指令的诞生:为了解决性能衰减问题,TRIM指令应运而生。当操作系统删除一个文件时,TRIM指令会通知SSD主控该数据块已无效,主控可以在空闲时提前擦除这些区块,从而确保后续写入操作能够持续高速。Windows 7在2009年正式支持TRIM,这被视为SSD发展史上的一个里程碑。

图片说明:一块典型的2.5英寸SATA接口SSD,这种形态在笔记本和台式机中流行了十余年。

4. 性能的飞跃:NVMe与M.2接口的革命(2011年 - 至今)**

当SATA III的600MB/s理论速度逐渐成为SSD性能的瓶颈时,一场新的革命正在酝酿。开发者们意识到,SATA及其背后的AHCI协议是为高延迟的机械硬盘设计的,已经无法释放闪存的全部潜力。

-

M.2接口:首先是物理形态的革新。M.2接口取代了传统的2.5英寸硬盘形态,它像一根内存条一样直接插在主板上,省去了数据线和电源线,让设备(尤其是笔记本)内部更加简洁,也为更轻薄的设计成为可能。

-

PCIe通道:M.2接口可以走两种通道:传统的SATA通道和更快的PCIe(Peripheral Component Interconnect Express)通道。PCIe直接与CPU相连,带宽远超SATA。这就好比将一条乡间小路升级成了八车道高速公路。

-

NVMe协议:有了高速公路(PCIe),还需要新的交通规则。NVMe(Non-Volatile Memory Express)协议应运而生。它是一个专为闪存等非易失性存储器设计的通信协议,相比AHCI,它拥有更低的延迟、更高的IOPS(每秒读写次数)和更好的并行处理能力,能将闪存的性能发挥到极致。

三者结合(M.2接口 + PCIe通道 + NVMe协议),让SSD的速度从SATA时代的约550MB/s,一跃提升到3000MB/s、7000MB/s,乃至现在PCIe 5.0下的超过12000MB/s,实现了质的飞跃。

图片说明:一块M.2 NVMe SSD,它直接安装在主板上,体积小巧,性能强大,是目前高性能PC的标配。

5. 技术深化与未来展望**

在接口和协议不断革新的同时,SSD的核心——NAND闪存自身也在不断进化。

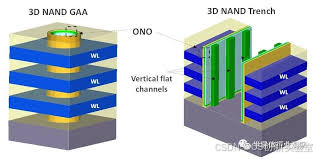

- 从2D到3D NAND:早期的闪存是平面的(2D),为了提高容量,只能不断缩小制程工艺,但这会导致寿命和可靠性下降。为了解决这个问题,厂商开发了3D NAND技术,通过垂直堆叠存储单元来大幅提升容量和耐用性,就像平房变成了摩天大楼。如今,堆叠超过200层的3D NAND已经成为主流。

图片说明:3D NAND技术通过垂直堆叠存储单元,极大地提升了存储密度和耐用性。

-

存储单元的演进:从SLC(每单元存1比特)到MLC(2比特)、TLC(3比特)、QLC(4比特),再到未来的PLC(5比特),每个存储单元容纳的数据越来越多,这使得SSD的成本持续下降,容量不断攀升。如今,消费市场上4TB甚至8TB的SSD已不再罕见。

-

未来展望:

- 速度更快:随着PCIe 6.0/7.0标准的推进,SSD的顺序读写速度将继续突破新高。

- 智能存储:计算存储(Computational Storage)是未来的一个方向,即让SSD自身具备一定的计算能力,在盘内直接处理数据,减轻CPU的负担。

- 成本进一步降低:随着技术的成熟,SSD的单位容量价格将继续下降,未来可能完全取代机械硬盘在消费级市场的地位。

在固态硬盘(SSD)的核心——NAND闪存领域,市场曾长期被三星、SK海力士、美光、铠侠等国际巨头牢牢掌控。然而,自2016年成立以来,一家来自中国的年轻企业——长江存储科技有限责任公司(YMTC),以其独特的创新技术和惊人的发展速度,不仅成功打破了这一垄断格局,更在技术路径上为整个行业带来了新的思考。

- 技术上,它以独创的Xtacking®架构开辟了一条新的技术路径,解决了传统3D NAND的诸多痛点。

- 市场上,它以极具竞争力的产品打破了价格壁垒,惠及了全球消费者。

- 战略上,它实现了中国在核心存储芯片领域的“零的突破”,为国家信息安全筑起了坚实的屏障。

结语

固态硬盘的发展史,是一部不断突破物理和协议限制、追求极致速度与效率的创新史。它从军用和工业领域的“特供品”,一步步走入数据中心和千家万户的电脑中,深刻地改变了我们与数字世界互动的方式。