继电器的作用、选型和测量-超简单解读

什么是继电器?它为什么被称为“电器”?

继电器是一种常用的控制器件,它通过一个电回路(输入回路)去控制另一个电回路(输出回路),实现“以小控大”、“以低控高”的功能,例如用微弱的直流信号控制大功率的交流设备。继电器之所以被称为“继电器”,是因为它能“传递”和“接力”控制信号,实现电路之间的隔离与控制。

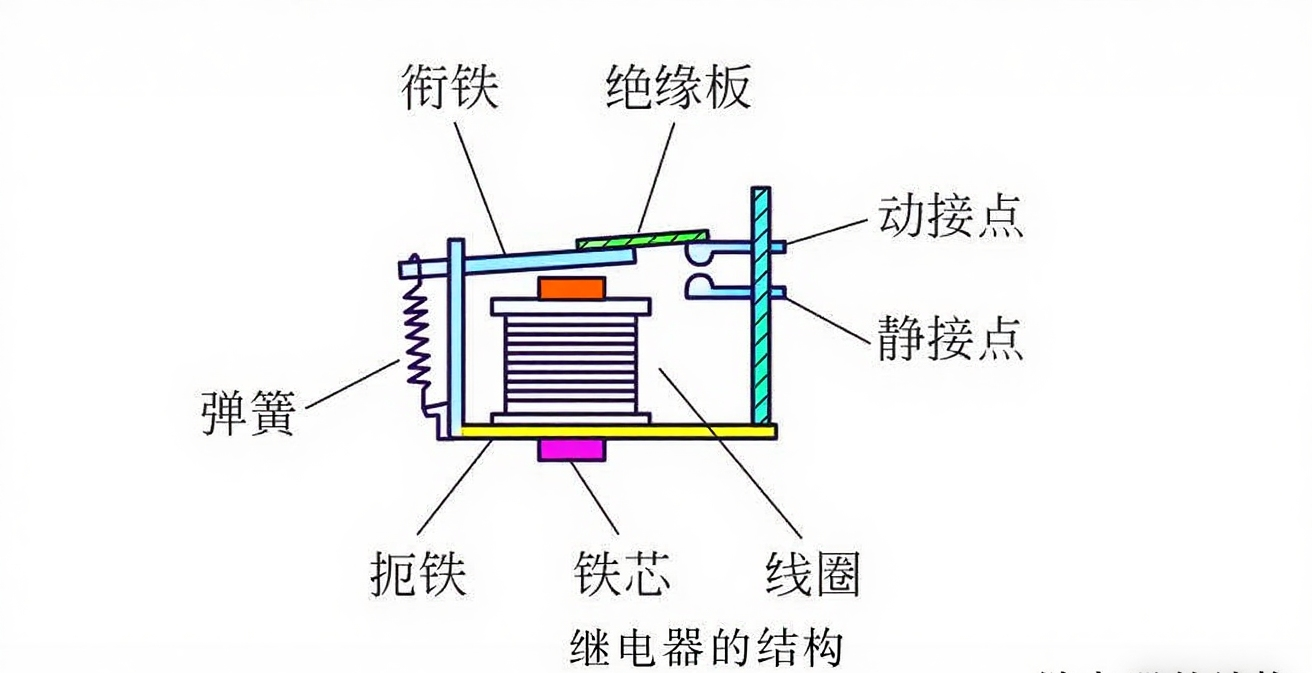

这里要补充的是,电磁继电器是最典型的类型,它的结构很简单:由铁芯、线圈、衔铁、动接点、静接点组成,平时衔铁被弹簧拉起,线圈通电后铁芯磁化吸合衔铁,带动接点动作。

怎样识别继电器?

继电器作为控制电路的“开关助手”,首先得知道怎么认出它。

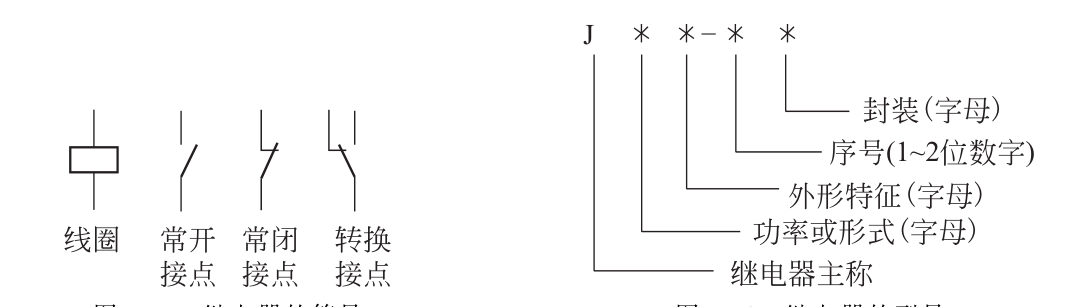

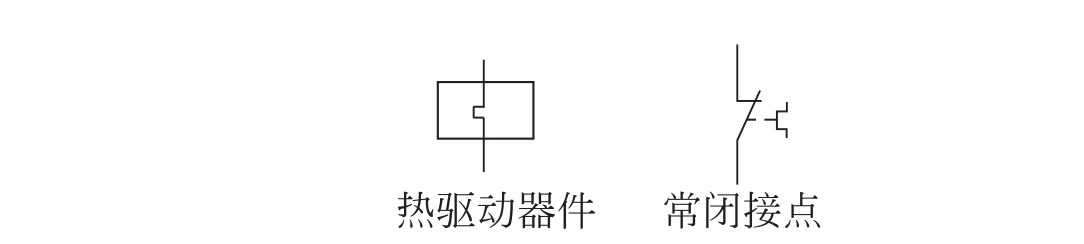

首先是符号标识:在电路图中,继电器的文字符号统一为“K”,图形符号会区分线圈和接点(常开、常闭、转换接点),线圈用方框表示,接点则根据类型画成不同的触点形式(比如常开接点平时断开,常闭接点平时闭合)。

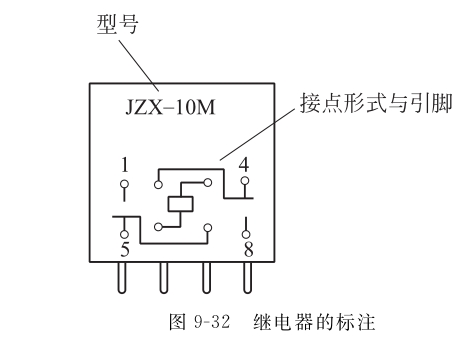

继电器型号命名规则?

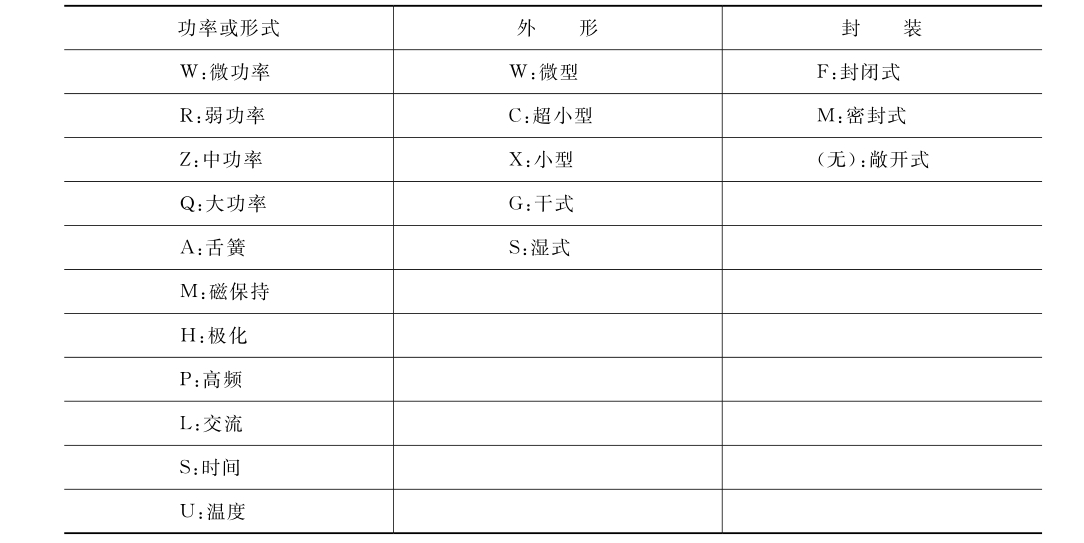

继电器型号一般由5部分组成,第一部分是主称“J”(代表继电器),后续依次是“功率/形式”“外形特征”“序号(1-2位数字)”“封装形式”。

- 举个例子,型号“JZX-10M”中,“J”是主称,“Z”代表中功率,“X”代表小型,“10”是序号,“M”是密封式封装,合起来就是“中功率小型密封式电磁继电器”;

- 再比如“JAG-2”,“A”代表舌簧,“G”代表干式,就是“干簧式继电器”。

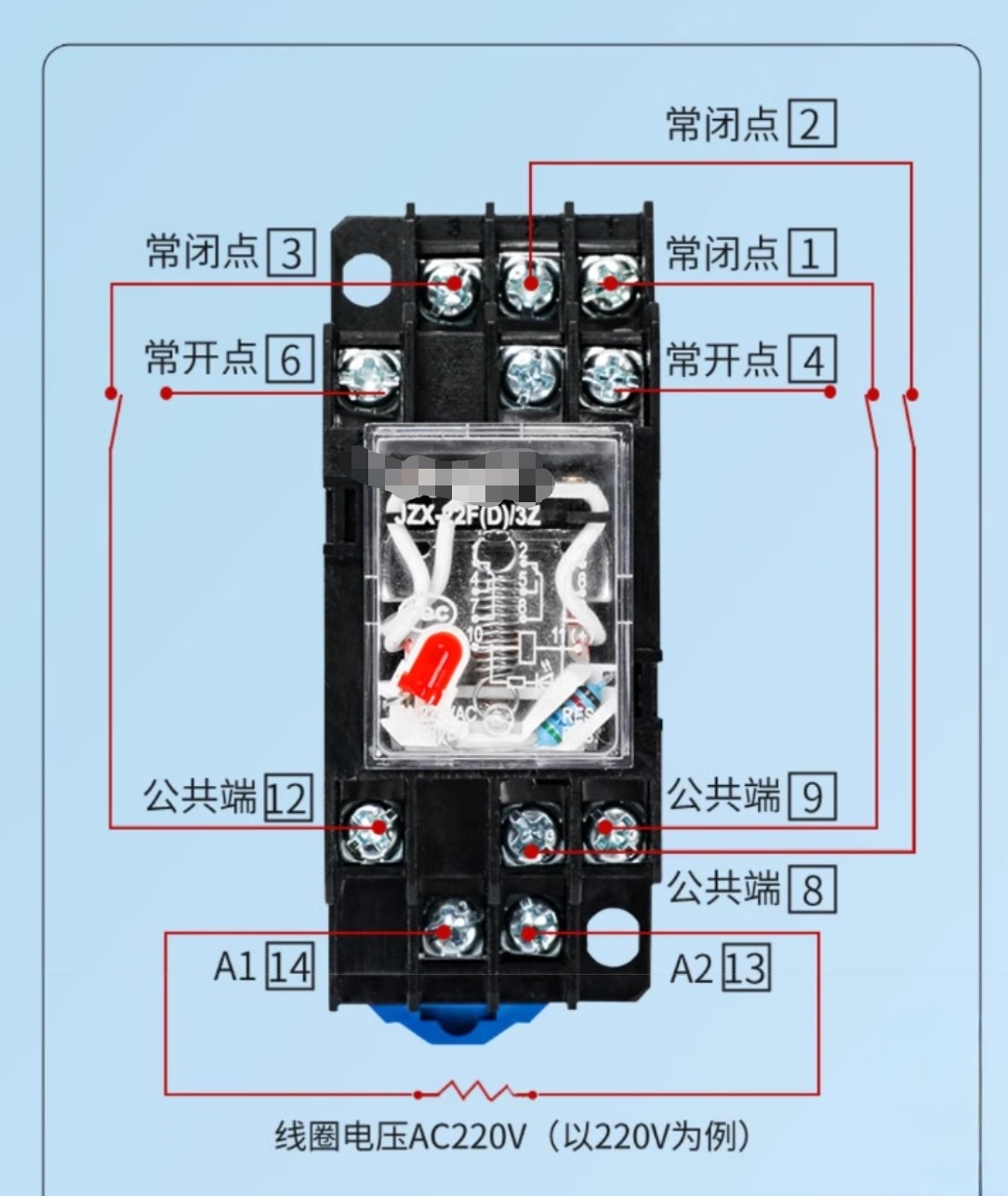

另外,实物继电器上通常会标注关键信息:密封型继电器会直接印上型号和引出端示意图,非密封型则能直接看到引脚和接点结构,方便我们快速识别。

总结:识别继电器主要看电路中的文字符号“K”、图形符号,以及实物上的型号(5部分组成,首字母“J”)和引出端标注,通过这些信息就能明确它的类型和基本属性。

继电器有什么核心特点?

继电器之所以能在电路中广泛应用,核心在于它的“控制能力”和“隔离特性”,具体可以概括为三点:

- “以小控大”:能用较小的电流控制较大的电流,比如用几毫安的控制电流,驱动继电器接点接通几安的负载电流;也能用低电压控制高电压(如12V控制220V)、直流电控制交流电(如5V直流控制220V交流),相当于给强电电路加了一个“弱电开关”。

- “完全隔离”:尤其是最常用的电磁继电器,它的控制电路(线圈)和被控电路(接点)之间没有电连接,靠电磁力传递信号。比如控制线圈接低压弱电,接点接高压强电,两者完全分开,能避免强电对控制电路的干扰,也更安全。

- “多接点同步动作”:一个继电器可以带多组接点(常开、常闭、转换都能有),而且线圈通电/断电时,所有接点会同时动作。比如一个继电器带1组常开和1组常闭接点,线圈吸合时,常开接点接通,常闭接点断开,能同时控制两个不同的电路。

总结:继电器的核心特点是“以小控大、高低压/交直流互控,且控制与被控电路完全隔离”,还能实现多接点同步动作,这让它在自动控制中特别实用。

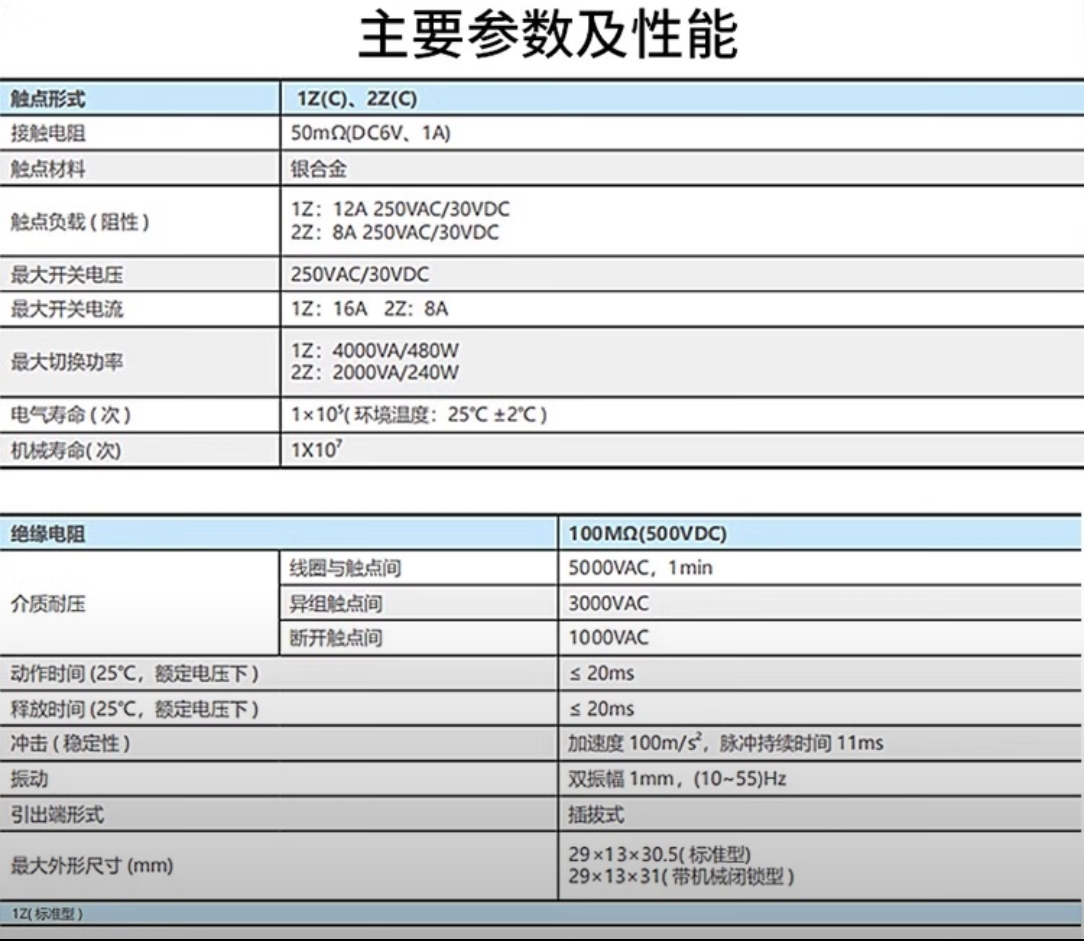

怎样理解继电器的关键参数?

选继电器、用继电器,必须看懂它的参数,否则容易烧元件。核心参数有4个,每个都直接影响使用安全:

- 额定工作电压:指继电器线圈正常工作需要的电压,直流继电器对应直流电压,交流继电器对应交流电压。比如某继电器额定工作电压是12V DC,就不能接24V DC,否则会烧线圈;同型号继电器可能有多种电压规格(如5V、12V、24V),靠型号后缀区分。

- 额定工作电流:和额定电压对应,是线圈正常工作需要的电流(直流继电器看直流电流,交流继电器看交流电流)。选的时候要保证控制电路提供的电流符合这个值,电流太小线圈吸合不紧,太大则会过热。

- 线圈电阻:指线圈的直流电阻,对直流继电器来说,线圈电阻、额定电压、额定电流满足欧姆定律(电阻=电压/电流),比如12V DC、100mA的继电器,线圈电阻大概是120Ω(12V/0.1A)。用万用表测线圈电阻时,数值和这个计算值接近才正常。

- 接点负荷(接点容量):指接点能承受的最大电压和电流,比如“直流28V×2A”或“交流115V×1A”。实际使用中,通过接点的电压、电流绝对不能超过这个值,否则会烧蚀接点,导致继电器损坏。而且一个继电器的多组接点,负荷通常是一样的。

补充说明:参数一般在继电器手册或外壳标注上能找到,没有标注时,尽量通过型号查手册,不要凭经验猜测。

总结:理解继电器参数主要看“额定工作电压/电流(线圈供电要求)、线圈电阻(验证线圈好坏)、接点负荷(接点能带动的负载上限)”,这4个参数决定了继电器能不能用、会不会坏。

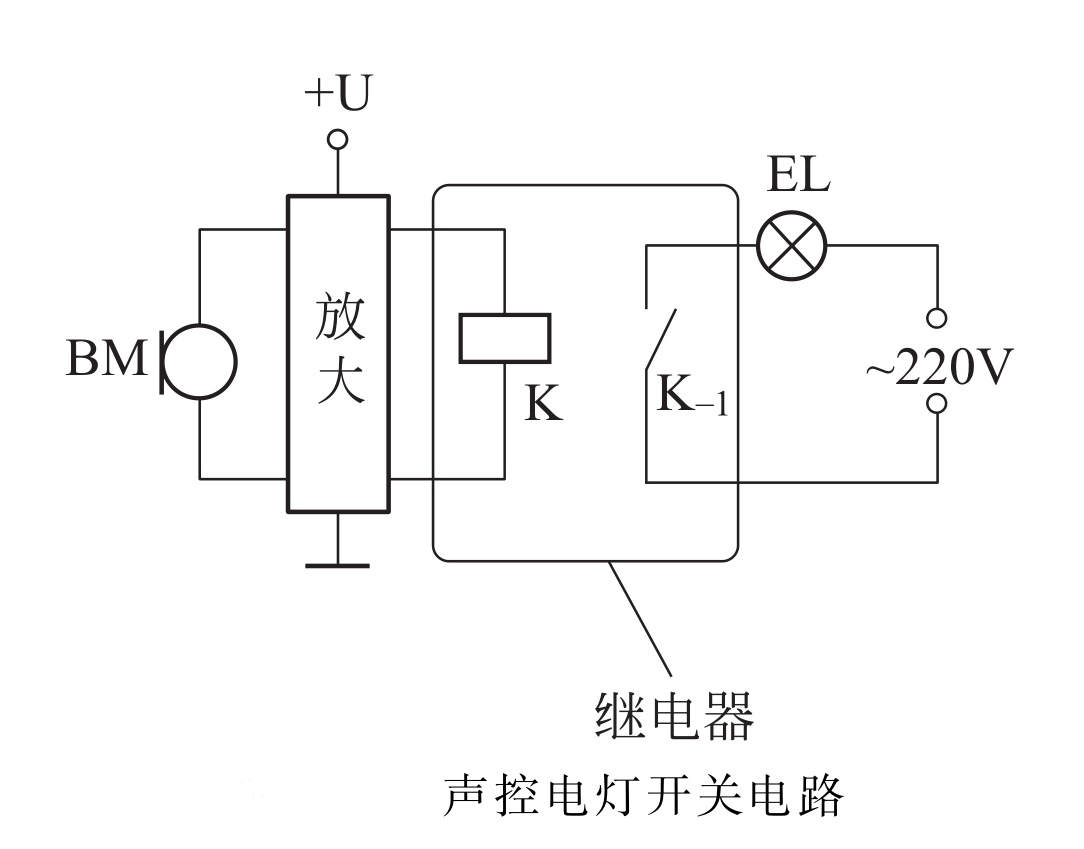

继电器有哪些常见用途?

继电器的“控大、隔离”特性,让它在很多场景都能发挥作用,常见用途有4类:

- 间接控制(弱电控强电):最典型的是声控电灯开关——话筒接收到声音后,放大电路输出小电流让继电器线圈吸合,继电器接点接通220V市电,点亮电灯。这里继电器就像“中间人”,用微弱的声音信号(转化为弱电)控制了强电的通断。

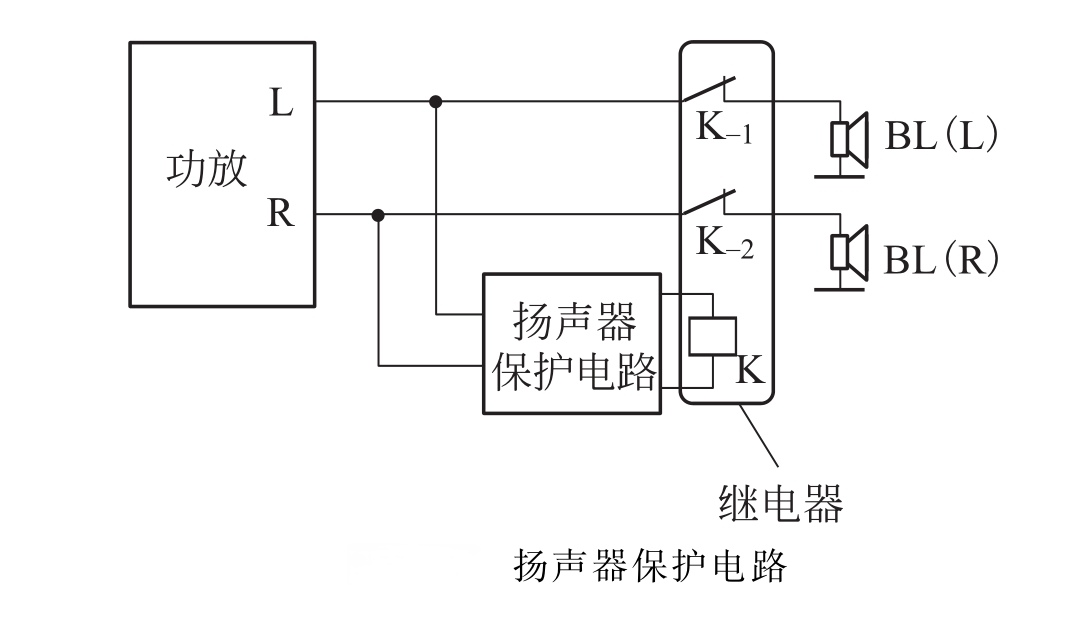

- 隔离控制(保护敏感电路):比如扬声器保护电路——功率放大器如果输出直流电压,会烧坏扬声器,这时保护电路检测到直流后,驱动继电器吸合,继电器的常闭接点断开,切断功放和扬声器的连接。继电器的隔离作用能避免保护电路的弱电干扰功放的音频信号,保证音质。

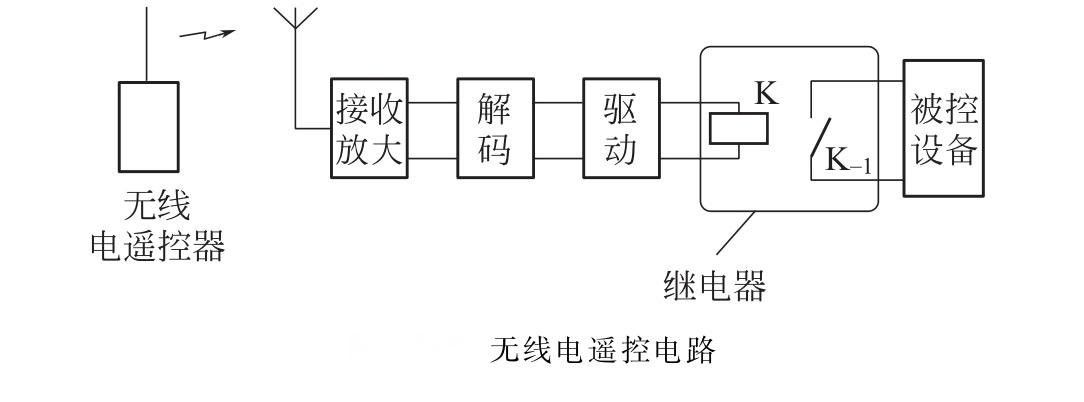

- 远距离控制:比如无线电遥控电路——遥控器发出无线指令,接收电路解码后驱动继电器吸合,接点接通被控设备(如电机、灯具)的电源,实现远距离控制。如果直接用遥控信号控强电,信号会衰减,继电器则能放大控制能力。

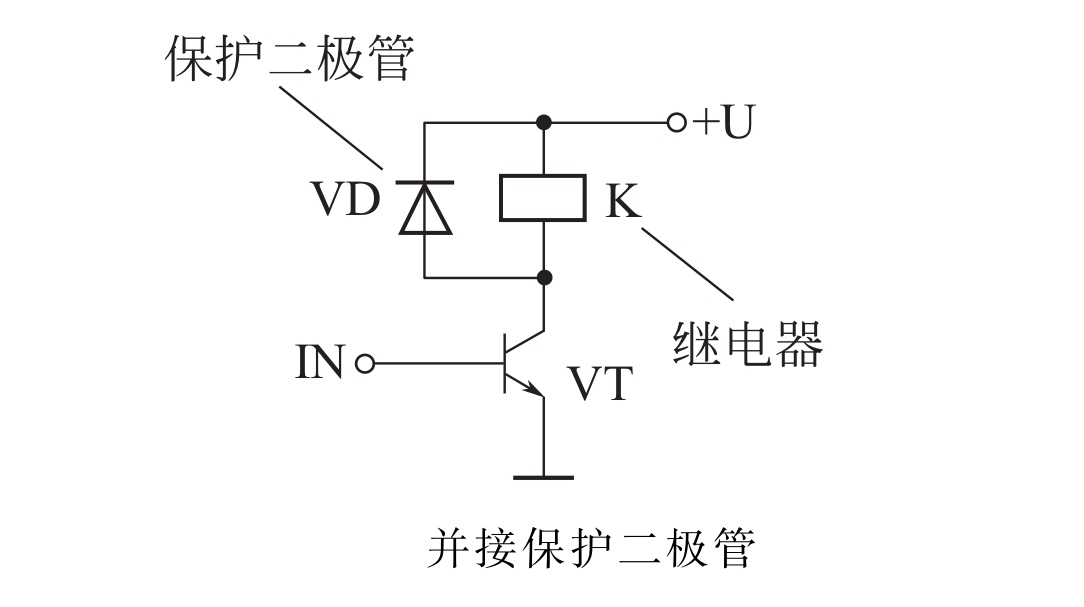

- 线圈反压保护:这是实际应用中容易忽略的点——继电器线圈是大电感,断电瞬间会产生很高的反向电压,可能烧坏驱动它的三极管。所以必须在继电器线圈两端并接一个保护二极管(方向是反向截止),让反压通过二极管泄放,保护三极管。

补充:继电器还能用于自动控制中的“连锁控制”,比如多个设备按顺序启动,靠继电器接点的通断实现先后逻辑。

总结:继电器常见用途包括“弱电控强电的间接控制、保护敏感电路的隔离控制、远距离控制,以及线圈两端并接二极管防反压”,核心是利用它的“控大、隔离”能力解决实际问题。

怎样根据需求选用合适的继电器?

继电器种类多,选对了才好用。不同类型的继电器有不同的特点,对应不同需求:

-

电磁继电器:应用最广,优点是控制可靠、隔离彻底,能同时控制多组负载(常开/常闭/转换接点都有),适合大多数通用场景(如家电控制、自动化设备)。缺点是有机械接点,寿命受接点磨损影响(一般几十万到几百万次)。

-

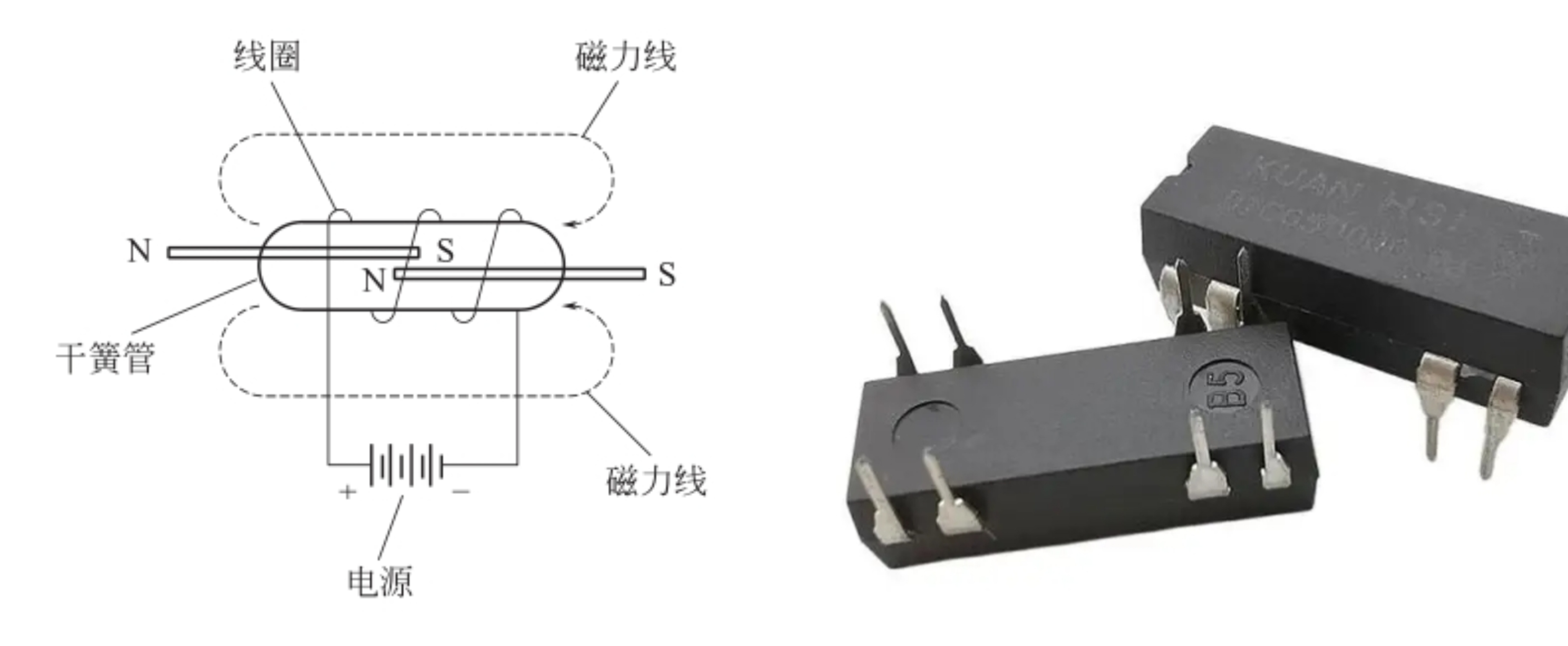

干簧继电器:由干簧管(玻璃管内的铁磁性金属条)和线圈组成,线圈通电后磁化金属条,使其吸合。优点是体积小、动作快,还能直接用永久磁铁控制(不用通电),适合小型化、低功耗场景(如液位检测、磁控开关)。

-

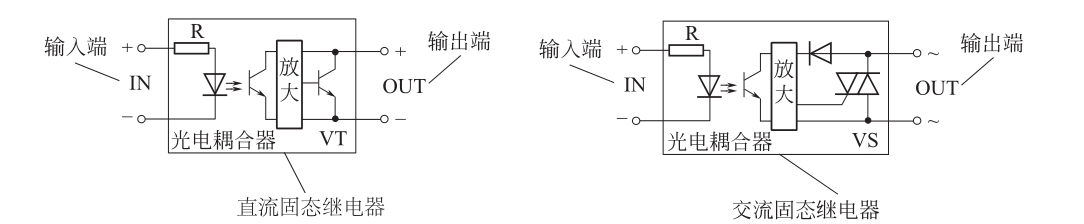

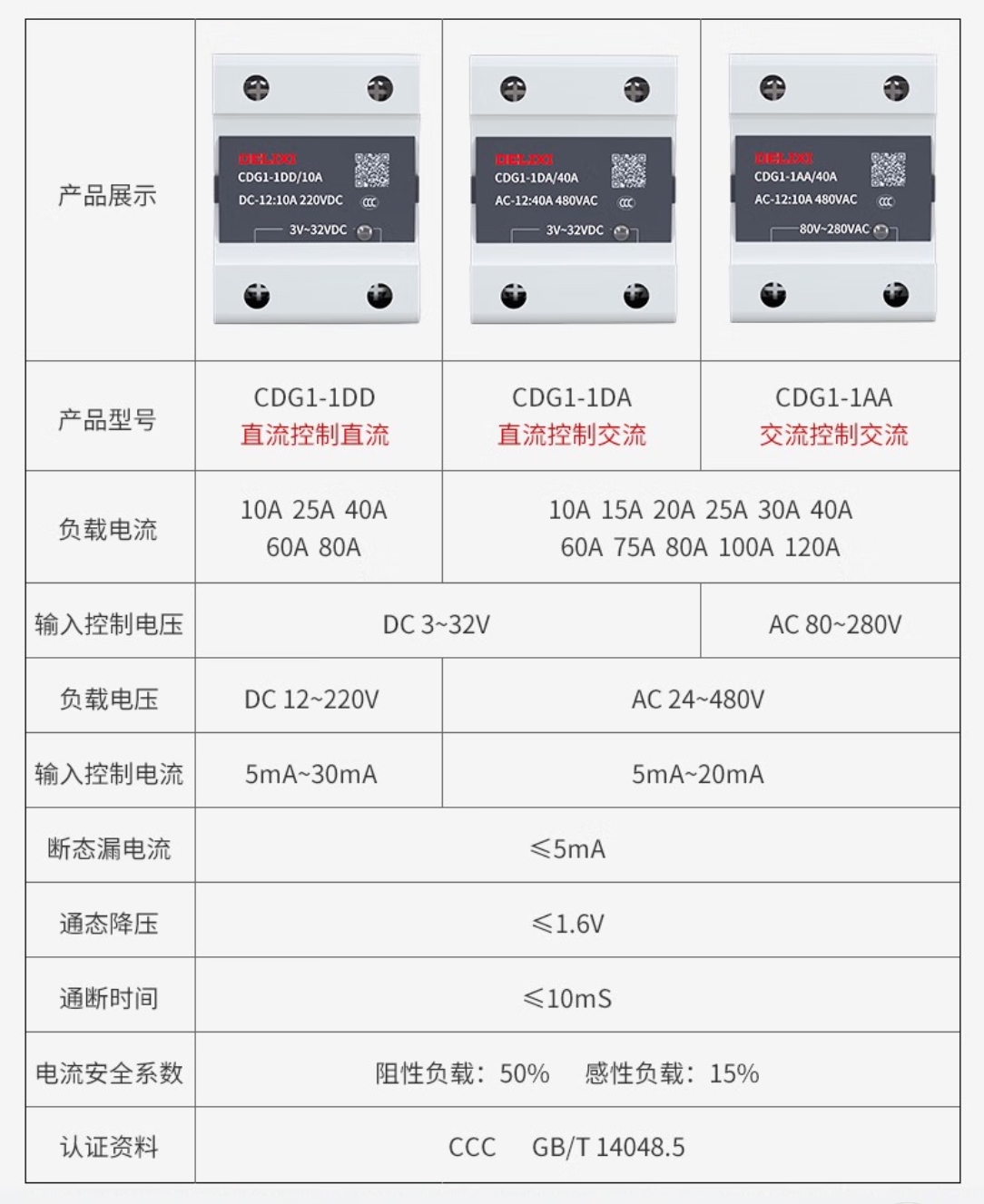

固态继电器(SSR):没有机械接点,靠光电耦合器和半导体开关(如三极管、双向晶闸管)工作。分直流型(输出有正负极,控直流)和交流型(输出无正负极,控交流),优点是寿命长(无接点磨损)、响应快、无噪音,适合高频切换、对可靠性要求高的场景(如工业自动化、精密仪器);缺点是过载能力弱,需要额外加保护电路。

-

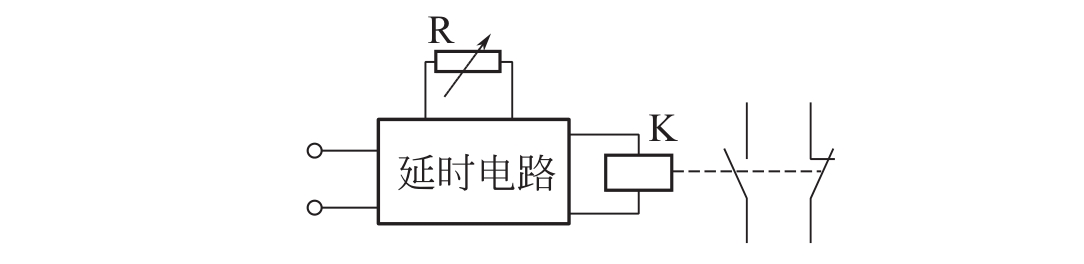

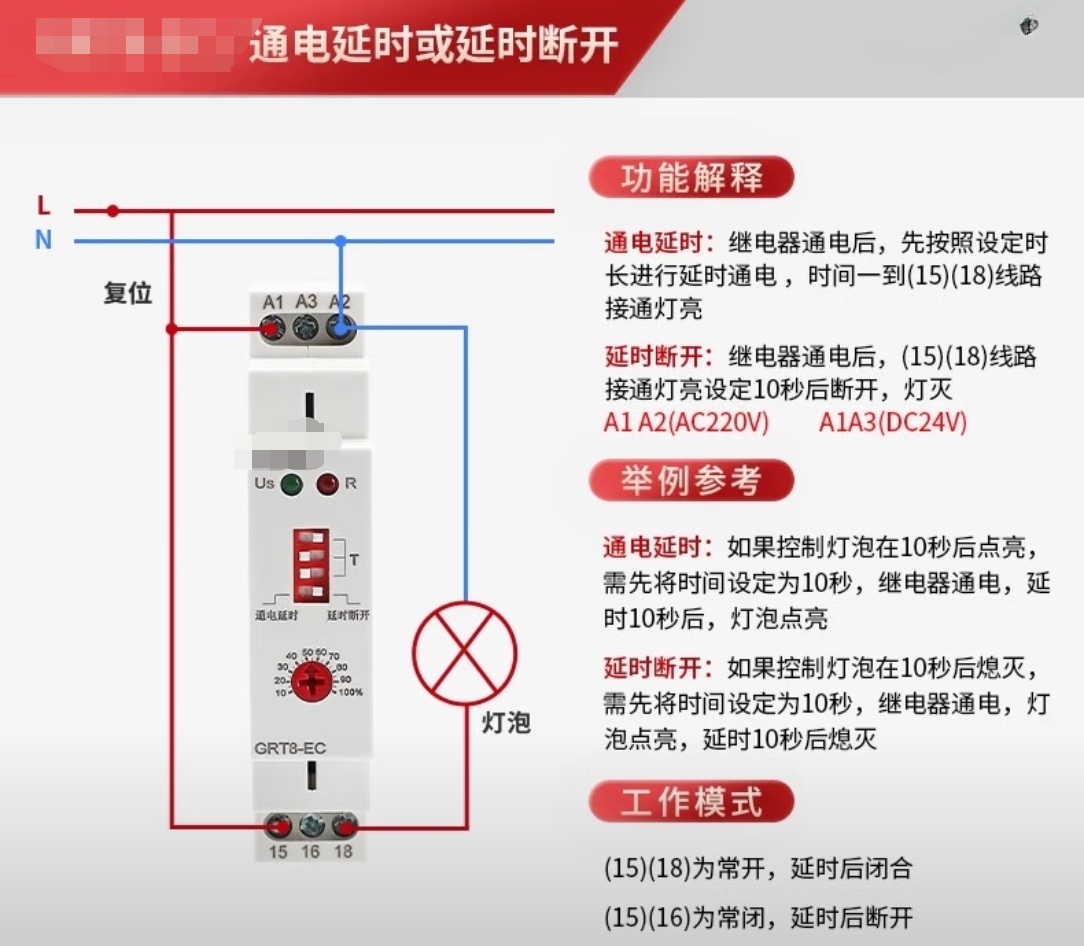

时间继电器:能实现延时动作,分“缓吸式”(通电后延时动作,断电瞬时复位)和“缓放式”(通电瞬时动作,断电后延时复位)。机械型靠空气活塞阻尼延时,电子型靠电子电路延时(调节电阻可改延时时间),适合需要“延时启动/关闭”的场景(如洗衣机进水后延时转桶、路灯傍晚延时亮)。

-

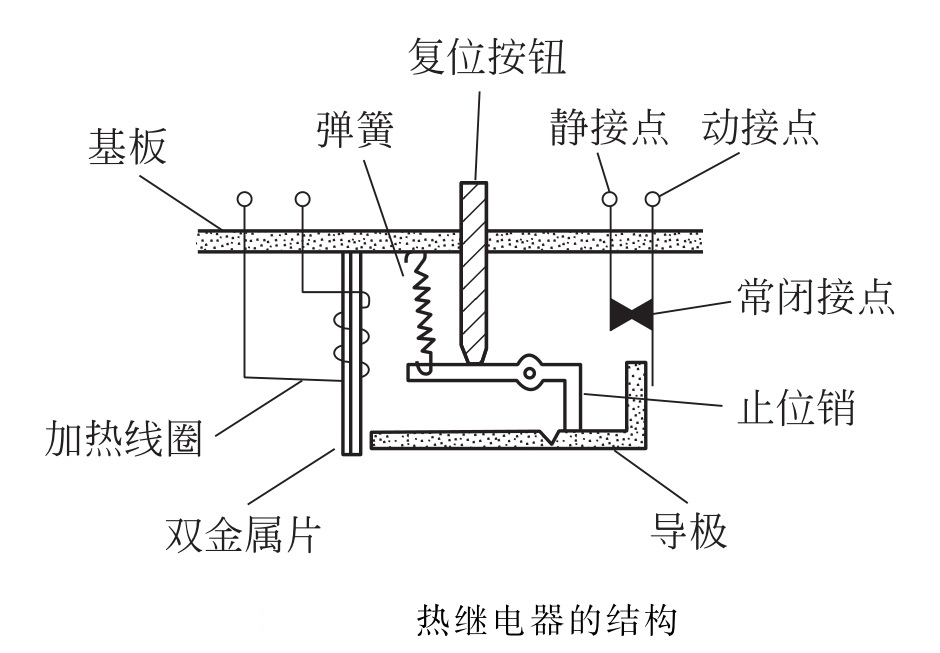

热继电器:靠热量控制动作,核心是双金属片(受热弯曲),加热线圈串在负载电路中。当负载过载(电流过大)时,双金属片弯曲带动常闭接点断开,切断电路,保护设备免受过载损坏,适合电机、加热器等设备的过载保护(注意:不能用于短路保护,短路需要熔断器)。

补充:选继电器时,先明确“被控电路是直流还是交流、负载电压/电流多大、是否需要延时/隔离”,再对应选类型,最后核对参数(额定电压、接点负荷)。

补充:选继电器时,先明确“被控电路是直流还是交流、负载电压/电流多大、是否需要延时/隔离”,再对应选类型,最后核对参数(额定电压、接点负荷)。

总结:选继电器先看需求——通用场景选电磁继电器,小型低功耗选干簧继电器,高频高可靠选固态继电器,需要延时选时间继电器,过载保护选热继电器,再核对参数是否匹配。

六、怎样用万用表检测继电器好坏?

继电器坏没坏,用万用表就能测,分“线圈检测”和“接点检测”两步:

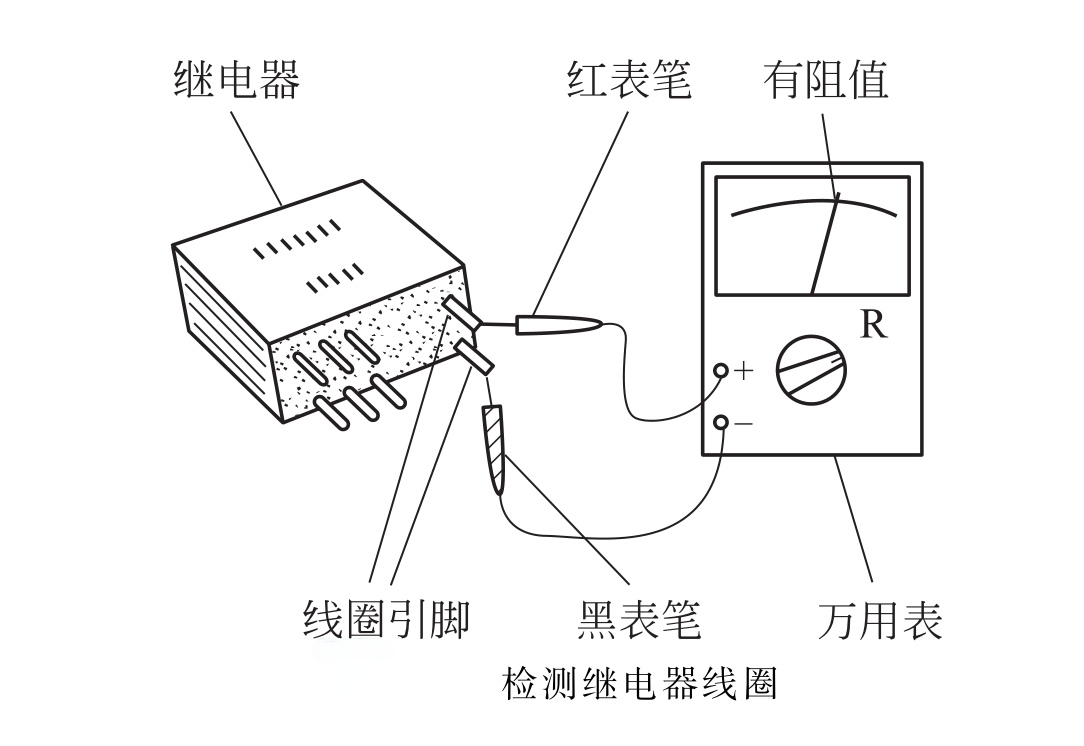

- 检测线圈(判断线圈是否短路/断路):

- 万用表挡位拨到“RX100”或“RX1k”挡(电阻挡),两表笔不分正负极,分别接继电器的线圈引脚。

- 正常情况:万用表显示的电阻值应和继电器的线圈电阻参数基本一致(比如12V继电器线圈电阻约120Ω)。

- 异常情况:阻值明显偏小(说明线圈局部短路)、阻值为0(线圈完全短路)、阻值无穷大(线圈断路),这三种情况都代表继电器坏了。

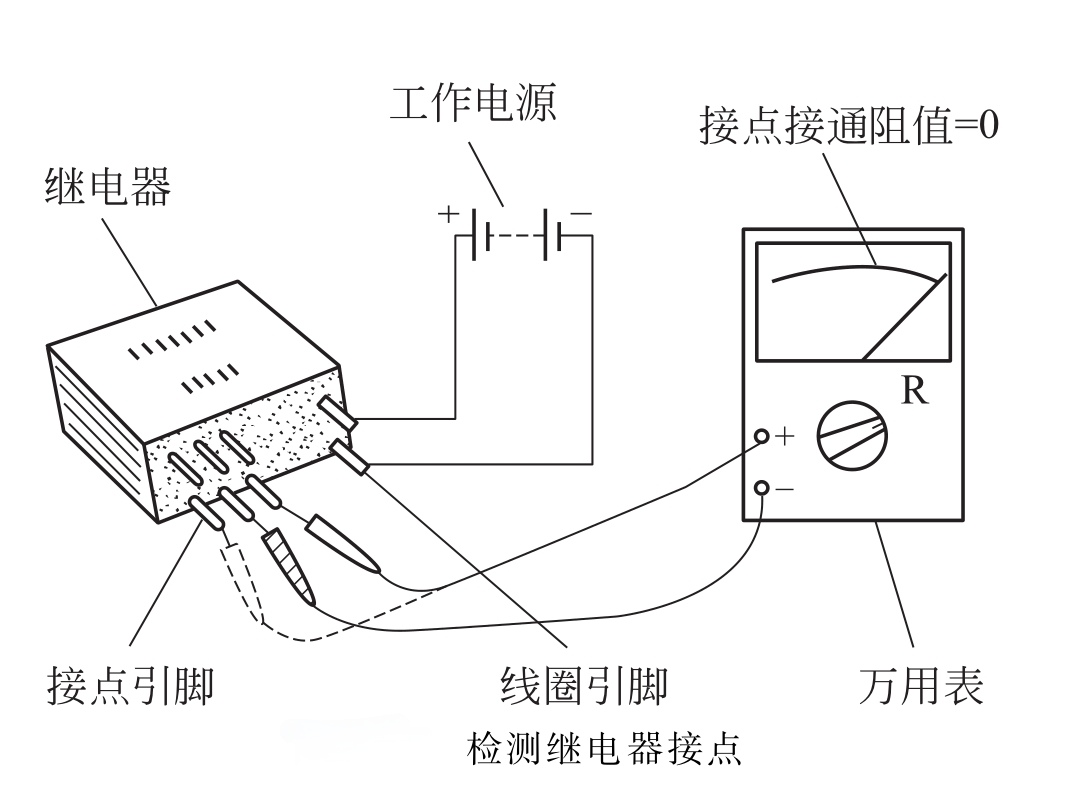

- 检测接点(判断接点是否接触良好、动作正常):

- 先给继电器线圈接上“额定工作电压”(比如12V继电器接12V DC),听到“咔嗒”声说明线圈吸合正常。

- 万用表仍用“RX1k”挡,测接点的通断:

- 未通电时:常开接点应不通(阻值无穷大),常闭接点应导通(阻值0);

- 通电后:常开接点应导通(阻值0),常闭接点应不通(阻值无穷大),转换接点应切换(比如平时a-b通,通电后a-c通)。

- 异常情况:通电后接点通断不切换、或切换后阻值不是0(接触不良),说明接点损坏。

补充:多组接点的继电器,如果只是部分接点损坏,其余接点动作正常,可用于对接点数量要求不高的场景(但不建议长期用,避免故障扩大)。

总结:检测继电器好坏分两步——用万用表测线圈电阻,看是否短路/断路;加额定电压后测接点通断,看动作是否正常,两步都正常才算继电器是好的。