【数据库】Oracle学习笔记整理之六:ORACLE体系结构 - 重做日志文件与归档日志文件(Redo Log Files Archive Logs)

ORACLE体系结构 - 重做日志文件与归档日志文件(Redo Log Files & Archive Logs)

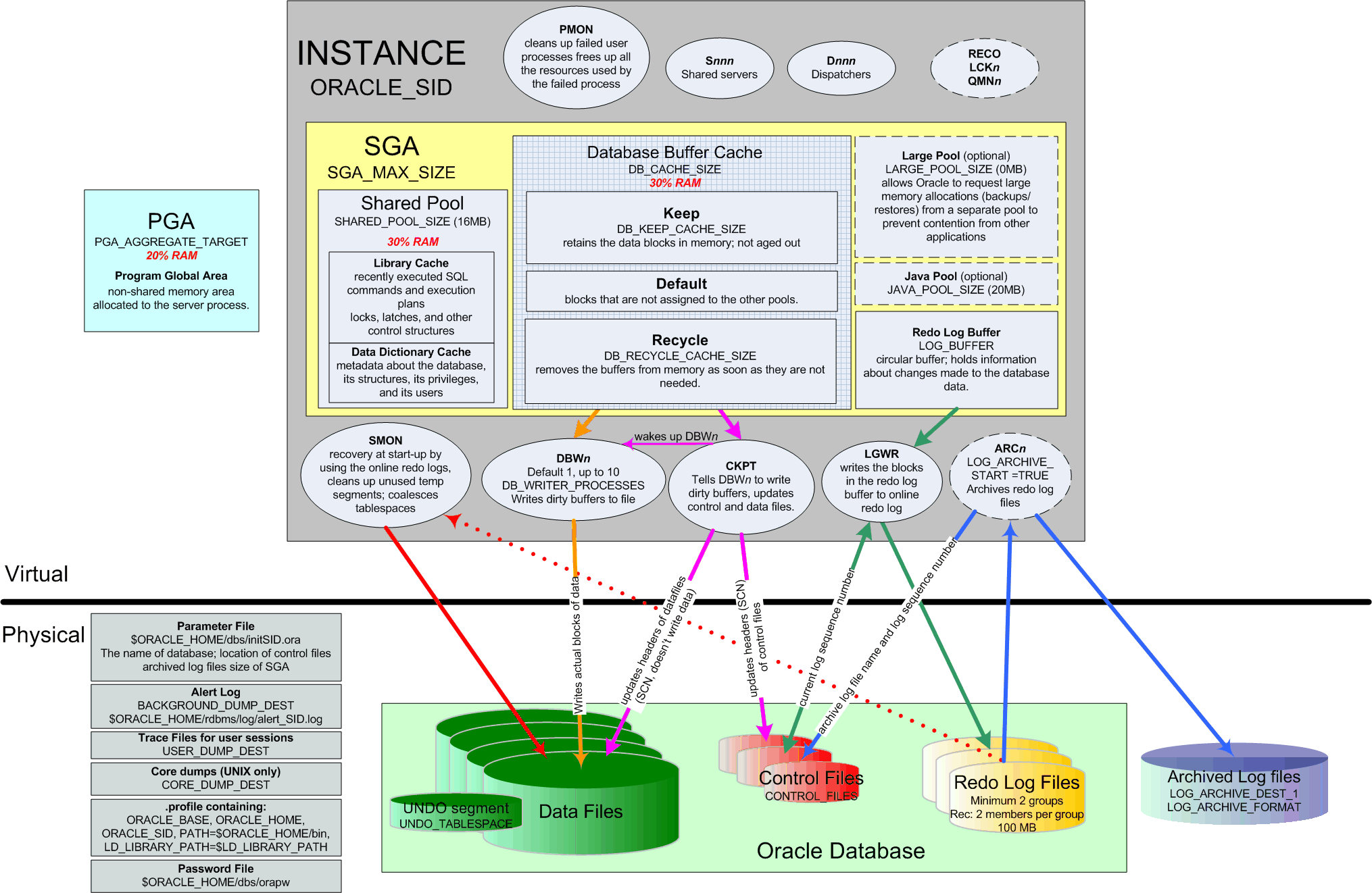

在ORACLE数据库体系结构中,数据的安全性和可靠性至关重要,而重做日志文件与归档日志文件正是保障这一点的核心组成部分。它们如同数据库的“黑匣子”,记录着数据的每一次变更,在数据库遭遇故障时,能起到关键的恢复作用。

- 重做日志通过实时记录物理变更保障事务持久性,是崩溃恢复和实例恢复的基础,确保已提交事务不丢失;

- 归档日志通过保留历史日志扩展了恢复能力,支持时间点恢复、联机备份和高可用方案,是生产环境数据安全的核心保障。

一、核心概念与原理

1. 重做日志文件(Redo Log Files)

(1)概述

重做日志文件是Oracle数据库必须存在的核心文件,其核心功能是记录所有数据变更操作(包括DML和DDL),为数据库的崩溃恢复、事务持久性提供底层支持。

| 关键属性 | 说明 |

|---|---|

| 必要性 | ✅ 必须存在,数据库启动和运行的基础 |

| 核心作用 | 记录数据变更,支持崩溃恢复和事务持久性 |

| 关键特性 | 至少两组,循环写入;每组可包含多个镜像成员(防止单点故障) |

(2)原理

- 核心原理:变更数据捕获与持久化

根本目的是确保所有已提交事务对数据库的更改不会丢失,即使发生实例崩溃、断电等故障也能恢复。 - 记录内容——“重做”信息

重做日志记录的是物理更改(而非逻辑SQL语句),即重建数据块修改所需的最小信息,包括:- 数据块的插入、更新、删除操作;

- 撤销/回滚段(Undo Segments)数据块的更改(撤销数据本身也受重做保护);

- 数据字典的更改(如表、列定义修改);

- 段(Segments)和区段(Extents)的元数据操作(创建/修改/删除);

- 某些直接路径操作(如APPEND提示)的可选日志记录;

- 事务提交记录(Commit Record)——标志事务永久性生效的关键信息。

- 写入时机与流程

数据变更的日志记录需经过“内存缓冲→磁盘持久化”的流程,严格遵循先写日志(Write-Ahead Logging, WAL) 原则(数据块修改前,对应的重做记录必须先写入磁盘):- 用户进程执行DML/DDL时,服务器进程先在PGA(进程私有内存)生成重做记录;

- 触发以下条件时,服务器进程将PGA中的重做记录复制到重做日志缓冲区(共享内存):

- 事务提交(COMMIT);

- 日志缓冲区填充1/3或达到1MB;

- DBWn进程写入脏缓冲区前;

- 每3秒超时。

- LGWR(日志写入器) 进程将日志缓冲区内容写入联机重做日志文件,触发时机包括:

- 用户显式提交事务(COMMIT需等待LGWR写入完成才返回成功);

- 日志缓冲区填充1/3或达到1MB;

- 每3秒超时;

- DBWn写入脏缓冲区前;

- 发生日志切换(Log Switch)。

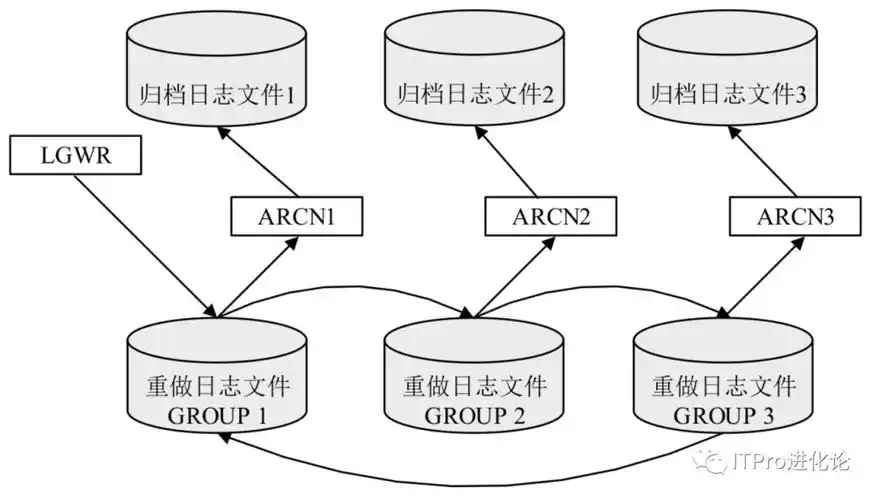

- 循环工作机制

数据库至少需要2组重做日志文件(建议3组以上),LGWR按顺序写入当前组;当前组写满后触发日志切换,LGWR切换到下一组;最后一组写满后回绕到第一组覆盖(非归档模式)或归档后覆盖(归档模式)。

(3)特性

- 循环性

以组为单位循环写入,日志切换后自动切换到下一组,保证变更记录的连续性,避免单文件容量限制导致的操作中断。 - 多成员性

每组可包含多个成员(物理文件),成员间为镜像关系(内容完全相同),存储在不同磁盘。若一个成员损坏,其他成员仍可工作,防止单点故障导致日志丢失。 - 即时性

依赖LGWR进程的实时写入机制,事务提交时立即将重做记录写入磁盘,确保已提交事务的持久性(ACID特性中的Durability)。 - 与检查点的联动性

日志切换会触发检查点(Checkpoint):CKPT进程更新控制文件和数据文件头部的SCN(系统变更号),通知DBWn将缓冲区中早于该SCN的脏块写入数据文件,减少实例恢复时间。

(4)作用

- 保障事务持久性

是ACID特性中“持久性”的核心保障:事务提交时,LGWR将包含提交记录的重做日志写入磁盘,即使提交后立即崩溃,重启时仍可通过日志恢复该事务。 - 支持数据库恢复

- 实例恢复(崩溃恢复):实例异常终止后重启时,SMON进程利用重做日志前滚(应用所有已提交事务的变更)和回滚(撤销未提交事务的变更),使数据库恢复到一致性状态。

- 介质恢复:数据文件损坏时,还原备份后,通过重做日志(结合归档日志)前滚到故障前状态。

- 支撑高可用方案

- Data Guard:主库重做日志通过LGWR/ARCn传输到备库,备库应用日志保持同步;

- 逻辑复制(如GoldenGate):通过解析重做日志获取逻辑变更,实现跨库数据同步。

- 数据审计基础

可通过LogMiner工具分析重做日志,提取历史变更信息(如“谁在何时修改了某行数据”),用于审计或数据修复。

2. 归档日志文件(Archive Logs)

(1)概述

归档日志文件(Archive Log Files)是在线重做日志文件在被覆盖之前的完整副本,由Oracle后台进程ARCn(归档进程)自动或按需创建,仅在数据库处于ARCHIVELOG模式时生成。

- 来源:当在线重做日志组写满或发生日志切换时,若数据库处于ARCHIVELOG模式,ARCn进程会将“非活动”的重做日志文件复制到指定目的地(磁盘、ASM、备用库等),生成归档日志。

- 核心目的:永久保存数据库变更历史,突破在线重做日志的循环覆盖限制,支撑时间点恢复、介质故障恢复、Data Guard同步等关键能力。

| 关键属性 | 说明 |

|---|---|

| 必要性 | ❌ 可选,仅在归档模式下生成 |

| 核心作用 | 保留历史变更记录,支持时间点恢复、联机备份和高可用方案 |

| 关键特性 | 依赖归档模式;可配置多路径存储;与重做日志形成连续的变更时间线 |

(2)原理

- 重做机制基础

基于Oracle“写前日志(WAL)”机制:所有数据修改先生成重做记录并写入在线重做日志,归档日志是这些在线日志的“历史快照”,确保变更记录的永久性。 - ARCHIVELOG vs. NOARCHIVELOG 模式

模式 特点 适用场景 非归档模式 日志切换后直接覆盖旧日志,无归档文件;仅支持恢复到最后一次备份点 非关键开发/测试环境、只读库 归档模式 通过ARCn保留所有历史日志;支持时间点恢复、联机备份及Data Guard 生产环境、关键业务数据库 - 归档进程(ARCn)

- 负责将非活动在线重做日志复制到归档目标,可配置多个进程(ARC0ARC9、ARCaARCt)提升并行度(通过

LOG_ARCHIVE_MAX_PROCESSES设置)。 - 触发时机:监听日志切换事件,在在线日志变为“非活动”后立即执行归档。

- 操作流程:读取在线日志内容→写入归档目标→更新控制文件及

V$ARCHIVED_LOG视图→标记在线日志为“可覆盖”。

- 负责将非活动在线重做日志复制到归档目标,可配置多个进程(ARC0ARC9、ARCaARCt)提升并行度(通过

- 归档日志序列与时间线

- 序列(Sequence):每个归档日志有唯一且递增的序列号,即使数据库重启也不会重置,是恢复时按顺序应用的关键标识。

- 时间线(Timeline):在

OPEN RESETLOGS或Data Guard故障切换后,数据库开启新时间线,归档日志通过标识符(如%r)区分不同时间线,避免恢复时混淆。

(3)特性

- 归档依赖性

仅在ARCHIVELOG模式下生成,由ARCn进程自动创建(10g+默认自动归档),非归档模式下无此文件。 - 完整性与连续性

- 是在线重做日志的完整复制,包含从起始SCN到结束SCN的所有变更记录;

- 序列号必须连续,缺失任何一个会导致后续恢复中断(可通过

V$ARCHIVED_LOG视图验证连续性)。

- 只读性

生成后内容固定不变,具有只读属性,确保恢复时的准确性。 - 可配置性

- 多目标归档:通过

LOG_ARCHIVE_DEST_n(n=1…31)配置最多31个目的地,支持本地磁盘、ASM、远程备库等,可设置MANDATORY(必须成功)或OPTIONAL(可选成功)。 - 命名规范:通过

LOG_ARCHIVE_FORMAT自定义格式,默认包含线程号(%t)、序列号(%s)、时间线ID(%r),如arch_%t_%s_%r.arc。 - 压缩与加密:10g R2+支持归档时压缩(

LOG_ARCHIVE_COMPRESSION),节省存储空间;结合TDE可加密归档日志(LOG_ARCHIVE_ENCRYPTION),增强安全性。

- 多目标归档:通过

- 生命周期可管理性

可通过备份、删除、迁移等操作管理,需根据存储容量和业务需求规划保留周期(如保留7天用于恢复)。 - 多场景适配性

- 分片:超大在线日志可自动分割为多个归档片段,便于传输和管理;

- 延迟应用:Data Guard环境中可配置备库延迟应用归档日志,用于逻辑错误补救;

- 多租户支持:CDB环境中归档日志包含所有PDB的变更,通过

CON_ID区分不同容器。

(4)作用

- 数据恢复的基石

- 完全恢复:介质故障(如磁盘损坏)后,通过全量备份+备份后所有归档日志+在线日志,可恢复到故障前状态,实现零数据丢失。

- 时间点恢复(PITR):精确恢复到任意时间点(如误删除数据后),依赖归档日志“回放”从备份到目标时间点的所有变更。

- 不完全恢复:当归档日志缺失时,可恢复到缺失日志之前的时间点,需通过

OPEN RESETLOGS开启新时间线。

- 高可用性与容灾(Data Guard)

是Data Guard的核心:主库归档日志传输到物理备库后,由MRP进程应用实现块级同步;传输到逻辑备库后,由LSP进程解析为SQL并执行实现逻辑同步,支持切换/故障转移。 - 高效备份策略(RMAN)

- 是增量备份的基础:增量备份仅捕获变更数据块,需结合归档日志解决“模糊块”问题,确保恢复一致性。

- 支持“增量更新备份”:通过应用增量备份和归档日志,快速生成接近当前的完整数据副本。

- 日志挖掘(LogMiner)

通过DBMS_LOGMNR包解析归档日志,提取SQL语句和事务信息,用于审计用户操作、诊断问题、执行事务级回滚等。

二、关联与协同

重做日志与归档日志共同构成Oracle的日志体系,二者紧密关联且分工协作:

- 源与派生关系

归档日志是重做日志的“副本”,无重做日志则无归档日志;重做日志是实时变更记录,归档日志是历史变更的永久存储。 - 时间序列连续性

重做日志按SCN顺序循环记录,归档日志按日志切换顺序依次生成,二者共同形成完整的变更时间线(从数据库创建到当前)。 - 恢复协作性

介质恢复或时间点恢复时,需先还原备份,再应用备份后到目标时间点的归档日志,最后应用目标时间点后的重做日志,三者结合实现完整恢复。

三、故障恢复

1. 实例恢复与崩溃恢复

- 触发场景:实例崩溃(如shutdown abort、断电)后重启。

- 核心过程:

- 前滚:Oracle自动从最后一次检查点SCN开始,应用重做日志中所有已提交事务的变更,还原数据到崩溃前状态;

- 回滚:利用撤销段信息(受重做日志保护),撤销崩溃时未提交的事务,确保数据一致性。

- 日志角色:以重做日志为主,归档日志在需要恢复到更早时间点的扩展场景中补充使用。

2. 介质故障恢复

- 触发场景:数据文件、控制文件等因磁盘损坏、文件丢失导致的故障。

- 核心过程:

- 还原备份:使用RMAN或用户管理的备份还原受损/丢失的文件;

- 应用日志:执行

RECOVER DATAFILE '<文件路径>'或RECOVER DATABASE,按顺序应用备份后生成的归档日志和当前重做日志,将文件前滚到故障前状态。

- 日志角色:归档日志负责还原备份后到故障前的大部分变更,重做日志补充故障前未归档的最新变更。

3. 时间点恢复(PITR)

- 触发场景:误删除数据、误操作等需恢复到特定时间点的场景。

- 核心过程:

- 还原全量备份:将数据库还原到mount状态;

- 指定恢复终点:执行

RECOVER DATABASE UNTIL TIME 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'(或UNTIL SCN/SEQUENCE); - 应用日志:Oracle自动应用从备份时间点到目标时间点的归档日志,若有未归档的重做日志也会自动应用;

- 重置日志打开:用

ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS打开数据库,重置日志序列号。

- 日志角色:归档日志是时间点恢复的核心,提供从备份到目标时间点的完整变更记录,重做日志补充目标时间点前的最新变更。

4. 日志文件损坏的应对

- 重做日志损坏

- 非活动成员损坏:删除损坏成员(

ALTER DATABASE DROP LOGFILE MEMBER '<路径>'),添加新成员(ALTER DATABASE ADD LOGFILE MEMBER '<路径>' TO GROUP <组号>); - 当前/活动日志损坏:尝试

ALTER DATABASE CLEAR UNARCHIVED LOGFILE GROUP <组号>(可能丢失数据);失败则需还原最近备份,执行不完全恢复(RECOVER DATABASE UNTIL CANCEL)后用RESETLOGS打开。

- 非活动成员损坏:删除损坏成员(

- 归档日志损坏或丢失

- 影响:若丢失的归档日志在恢复链中,后续恢复无法进行,只能恢复到丢失日志之前的时间点。

- 恢复方法:

- 从备份还原:

RESTORE ARCHIVELOG SEQUENCE <序列号>; - 从冗余目标复制:若配置多归档目标,从其他目标复制完好文件;

- Data Guard补缺口:主库向备库重传缺失日志(

RECOVER ... FROM SERVICE); - 不完全恢复(最后手段):恢复到丢失日志前的SCN,用

OPEN RESETLOGS打开(丢失后续数据)。

- 从备份还原:

- 预防措施:配置多归档目标(本地+远程)、定期备份归档日志、启用校验和(

DB_BLOCK_CHECKSUM)。

- 归档进程(ARCn)故障

- 现象:归档中断,数据库因无法覆盖未归档日志而挂起,告警日志报

ORA-00257等错误。 - 恢复:清理归档目标空间、修复权限/网络问题、重启ARCn(

ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG STOP/START);必要时重启实例。

- 现象:归档中断,数据库因无法覆盖未归档日志而挂起,告警日志报

- 归档目标空间不足

- 应急处理:删除已备份的旧归档(

DELETE ARCHIVELOG UNTIL TIME 'SYSDATE-7')、扩充磁盘空间、临时添加新归档目标。 - 预防:监控空间使用率(

V$RECOVERY_AREA_USAGE)、自动清理脚本、合理规划容量。

- 应急处理:删除已备份的旧归档(

- Data Guard传输/应用延迟(GAP)

- 诊断:通过

V$ARCHIVE_DEST_STATUS(主库)和V$MANAGED_STANDBY(备库)查看延迟和缺口。 - 恢复:手动注册缺失日志(

ALTER DATABASE REGISTER LOGFILE)、自动补缺口(RECOVER ... FROM SERVICE);优化网络或备库应用性能。

- 诊断:通过

四、管理

1. 重做日志文件的管理

- 创建与配置

- 创建日志组:

ALTER DATABASE ADD LOGFILE GROUP 3 ('/disk1/log3a.log', '/disk2/log3b.log') SIZE 100M;(每组2个成员,分存不同磁盘); - 添加成员:

ALTER DATABASE ADD LOGFILE MEMBER '/disk3/log1c.log' TO GROUP 1;。

- 创建日志组:

- 监控与维护

- 关键视图:

V$LOG(日志组状态、序列号)、V$LOGFILE(成员路径、状态); - 若日志切换频繁(如每分钟多次),需增大日志文件大小(建议500M-2G);

- 发现损坏成员时,及时删除并重建,确保组内成员完整性。

- 关键视图:

- 切换与清理

- 手动切换:

ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE;(用于备份前强制生成检查点); - 清理日志:

ALTER DATABASE CLEAR LOGFILE GROUP 2;(仅用于非活动日志,需谨慎)。

- 手动切换:

2. 归档日志文件的管理

- 切换归档模式

-- 开启归档模式 SHUTDOWN IMMEDIATE; STARTUP MOUNT; ALTER DATABASE ARCHIVELOG; ALTER DATABASE OPEN; -- 验证:archive log list; 或 SELECT log_mode FROM v$database; - 配置归档目标与格式

- 多路径配置(推荐):

-- 本地强制归档(失败300秒重试) ALTER SYSTEM SET log_archive_dest_1='LOCATION=/u01/archive MANDATORY REOPEN=300'; -- 远程归档到备库(通过TNS服务名) ALTER SYSTEM SET log_archive_dest_2='SERVICE=standby_db MANDATORY'; - 文件名格式:

ALTER SYSTEM SET log_archive_format='%t_%s_%r.arc';(%t=线程号,%s=序列号,%r=RESETLOGS ID)。

- 多路径配置(推荐):

- 备份与清理

- 用RMAN备份并删除已备份归档:

BACKUP ARCHIVELOG ALL DELETE INPUT;; - 手动删除过期归档:

DELETE ARCHIVELOG UNTIL TIME 'SYSDATE-7';(保留最近7天); - 按保留策略清理:

DELETE OBSOLETE;(根据RMAN配置的保留策略删除过期文件)。

- 用RMAN备份并删除已备份归档:

- 监控

- 关键视图:

V$ARCHIVED_LOG:归档日志详情(序列号、时间戳、大小、备份状态);V$ARCHIVE_DEST_STATUS:归档目标状态、错误信息、传输延迟;V$ARCHIVE_PROCESSES:ARCn进程状态(BUSY/STOPPED);V$RECOVERY_AREA_USAGE:闪回恢复区(FRA)空间使用情况(若归档到FRA)。

- 告警日志:记录所有归档相关事件(切换、失败、进程异常等),是故障诊断的核心依据。

- 关键视图:

- 最佳实践

- 生产库强制启用ARCHIVELOG模式;

- 配置至少2个归档目标(本地+远程/不同磁盘)实现冗余;

- 启用归档压缩(

LOG_ARCHIVE_COMPRESSION=ENABLE)节省空间(评估CPU开销); - RAC环境中,归档日志需包含线程号(

%t),存储在共享位置(如ASM); - 定期验证备份有效性(

RESTORE ... VALIDATE),确保归档日志可恢复。

五、性能与故障调优

1. 重做日志相关性能调优

- 日志文件配置

- 大小:避免过小(频繁切换导致

log file switch等待)或过大(恢复时间长),建议500M-2G; - 组数:至少3组,避免LGWR等待归档或检查点(

LOG FILE SWITCH (ARCHIVING NEEDED)等待事件)。

- 大小:避免过小(频繁切换导致

- I/O优化

- 日志文件放在高速磁盘(如RAID 1/10),与数据文件、归档目标分离,减少I/O竞争;

- 配置足够的LGWR进程(默认1个,无需手动调整),避免

log buffer space等待。

- 事务优化

- 避免频繁小事务(减少LGWR写入次数),采用批量提交;

- 非关键操作可使用

NOLOGGING(如CTAS),但需注意:此类操作无法通过日志恢复,需重新执行。

2. 归档日志相关性能调优

- 归档性能优化

- 归档目标放在高速磁盘,与重做日志、数据文件分离,减少I/O竞争;

- 配置足够的ARCn进程(

log_archive_max_processes,默认4,最多10),应对高并发归档需求。

- 常见故障处理

- 归档失败:原因包括归档路径满、权限错误或ARCn进程异常;解决方法为清理归档空间、修复权限或重启ARCn(

ALTER SYSTEM SET log_archive_max_processes=4;)。 - 日志切换等待:

LOG FILE SWITCH (ARCHIVING NEEDED)表明ARCn归档慢,需增加ARCn进程或优化归档目标I/O。 - Data Guard同步延迟:优化网络带宽、启用实时应用(

ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE USING CURRENT LOGFILE)、调整备库并行应用参数(PARALLEL_MAX_SERVERS)。

- 归档失败:原因包括归档路径满、权限错误或ARCn进程异常;解决方法为清理归档空间、修复权限或重启ARCn(