AI-调查研究-56-机器人 技术迭代:从液压驱动到AI协作的进化之路

点一下关注吧!!!非常感谢!!持续更新!!!

🚀 AI篇持续更新中!(长期更新)

AI炼丹日志-31- 千呼万唤始出来 GPT-5 发布!“快的模型 + 深度思考模型 + 实时路由”,持续打造实用AI工具指南!📐🤖

💻 Java篇正式开启!(300篇)

目前2025年08月18日更新到:

Java-100 深入浅出 MySQL事务隔离级别:读未提交、已提交、可重复读与串行化

MyBatis 已完结,Spring 已完结,Nginx已完结,Tomcat已完结,分布式服务正在更新!深入浅出助你打牢基础!

📊 大数据板块已完成多项干货更新(300篇):

包括 Hadoop、Hive、Kafka、Flink、ClickHouse、Elasticsearch 等二十余项核心组件,覆盖离线+实时数仓全栈!

大数据-278 Spark MLib - 基础介绍 机器学习算法 梯度提升树 GBDT案例 详解

AI 辅助调查研究

机器人技术经历了从早期液压驱动和模拟控制,到现代电驱动、数字控制和感知系统的深刻演化。硬布线、开环控制、机械限位等传统方案因性能局限逐渐被淘汰。如今,电动伺服、PLC控制、视觉与力觉传感、ROS系统等技术构成主流,广泛应用于工业、物流、医疗等场景。与此同时,人工智能、群体智能、多模态感知、仿生结构等前沿方向正在重塑机器人能力边界,使其具备学习、适应、协作与高复杂任务执行能力,推动机器人从“自动化设备”走向“智能体”,不断拓展应用疆界。

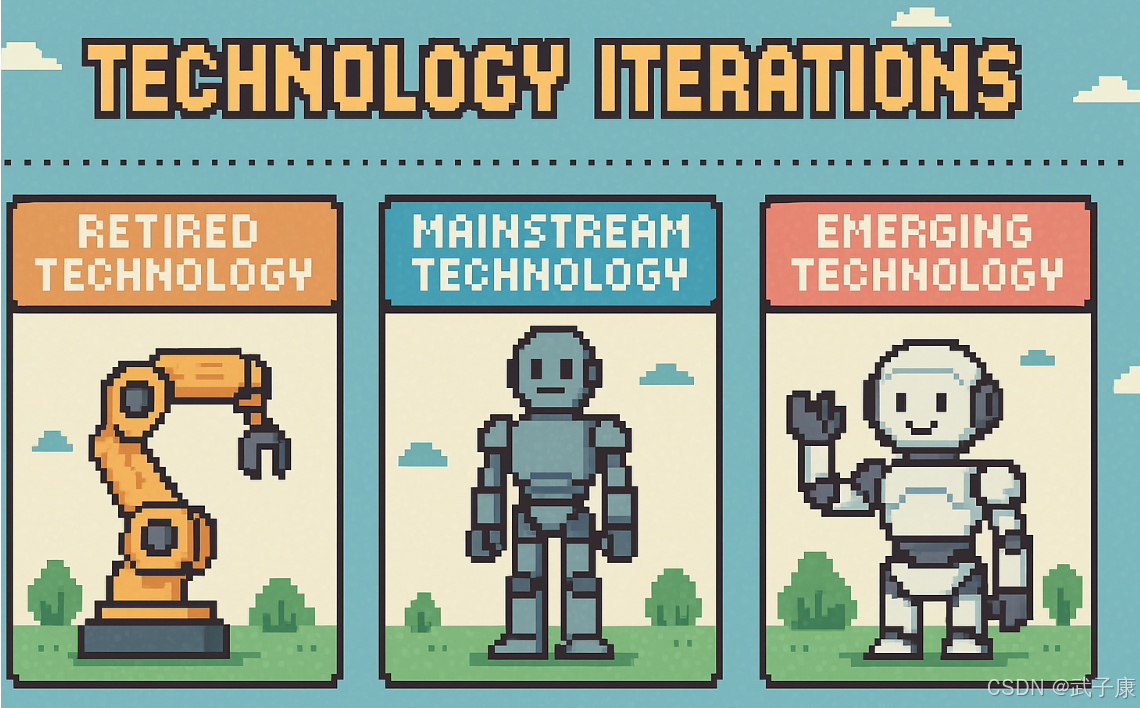

技术迭代:淘汰技术、主流技术与前沿技术

经过数十年演进,机器人技术形成了明显的迭代轨迹。一些早期采用的技术随着新方法出现而被淘汰。目前主流技术相对成熟可靠,而新兴前沿技术则代表着未来发展方向。

已淘汰技术

曾经使用但已淘汰的技术:在机器人技术发展早期,许多现在看来原始的技术方案在当时推动了机器人技术的诞生和应用,但由于性能、成本或维护方面的局限,这些技术逐步退出历史舞台。具体表现在以下几个方面:

-

驱动系统方面:

早期工业机器人(如1960年代的Unimate)大量采用液压驱动系统以获得高功率输出,这种系统能够提供高达3000psi的工作压力。然而,液压系统存在诸多问题:需要配备复杂的液压站,维护油路密封性困难;存在液压油泄漏风险;控制精度通常只能达到±1mm级别;能耗高且噪音大。相比之下,现代电机驱动系统(如伺服电机)可以实现±0.01mm的重复定位精度,且维护简单、能耗低,这使得90%以上的现代工业机器人采用电机驱动方案。 -

控制系统演进:

- 编程方式:第一代机器人采用硬布线控制和磁鼓程序存储(如Unimate通过直径30cm的磁鼓存储顺序命令),每次修改程序都需要物理调整线路或更换磁鼓,完全不具备环境适应能力。

- 控制电路:1970年代中期是重要的技术转折点。之前广泛使用的模拟电路控制系统(如采用运算放大器的PID控制器)逐渐被基于Intel 8080等微处理器的数字控制系统取代。数字控制带来了革命性的优势:可实现复杂的运动规划算法,存储容量从KB级跃升至MB级,支持在线程序修改。

-

控制架构发展:

早期机器人多采用开环控制(如Cincinnati Milacron的T3机器人),这种不依赖传感器反馈的控制方式在遇到负载变化或机械磨损时会产生显著误差。现代机器人普遍采用闭环控制,通过编码器(位置反馈)、力传感器(装配作业)等多维反馈实现精确控制。以焊接机器人为例,开环控制的焊缝偏差可能达2mm,而采用激光跟踪的闭环系统可将偏差控制在0.1mm内。 -

感知系统变革:

1950-1970年代的机器人基本没有环境感知能力,依赖机械挡块(如限位开关)和固定工装定位。现代机器人集成了丰富的传感器系统:视觉引导(如ABB的PickMaster系统)、六维力传感器(如发那科的力控装配)、激光测距等,使机器人具备了工作环境的三维感知和实时调整能力。这种进化使得机器人从简单的重复动作设备发展为智能化的生产单元。

这些技术迭代过程体现了机器人领域"发明-应用-淘汰-创新"的发展规律。虽然初代技术已被淘汰,但它们为现代机器人技术奠定了基础,其设计思想仍以改进形式存在于当代系统中。例如,现代电动伺服系统实际上是对液压系统"高功率密度"特性的继承和发展。

主流技术

目前主流使用的技术:

当今机器人系统广泛采用一系列成熟稳定的技术作为标准配置,这些技术经过多年发展和优化,已经形成完整的工业应用生态链。在动力系统方面,电动伺服驱动几乎成为标配,其采用永磁同步电机配合高精度减速器(如谐波减速器或RV减速器),相较传统液压系统具有无油污、低噪音、高能效的优势,同时其闭环控制特性使机器人关节能实现0.02-0.05mm的重复定位精度。以ABB的IRB 6700系列机器人为例,其重复定位精度可达±0.03mm,完全满足汽车焊接等高精度作业需求。

**数字控制与可编程逻辑控制器(PLC)**在工业机器人中已实现全面普及,这些控制系统通常采用多核处理器架构,运行实时操作系统(如VxWorks或QNX),通过工业以太网(如EtherCAT或Profinet)实现高效可靠的分布式运动控制和工业通信。现代工业机器人的控制架构通常采用分层设计:上层为基于PC的规划系统,中层为多轴运动控制器(如贝加莱的X20系统),底层为各关节的伺服驱动器。这种架构可以同步控制6-15个运动轴,某些特殊应用如半导体晶圆搬运机器人甚至能实现多达数十个轴的协同控制。

感知系统方面,机载传感与机器视觉已成为标准配置,形成从基础到高级的完整感知体系:

- 基础传感:包括限位开关、光电编码器(绝对式/增量式)、旋转变压器等

- 环境感知:采用ToF摄像头(如Basler blaze系列)、固态激光雷达(如禾赛AT128)、3D结构光传感器(如Intel RealSense)

- 力觉反馈:六维力/力矩传感器(如OnRobot的HEX系列)可实现精准的力控制

典型应用场景包括:汽车制造中的视觉引导装配(如奔驰的智能拧紧系统)、物流分拣中的动态物品识别(如亚马逊的Kiva机器人)、医疗手术机器人的力反馈控制(如达芬奇手术系统)等。

在网络与软件架构层面,机器人操作系统ROS(Robot Operating System)已发展至ROS 2版本,在科研和工业领域获得广泛应用。该框架提供模块化的软件生态,包含:

- 通信中间件(DDS)

- 常用算法包(如MoveIt用于运动规划、Navigation用于路径规划)

- 工具链(RViz可视化、Gazebo仿真)

以自动驾驶为例,Apollo平台就基于ROS实现了多传感器(摄像头、激光雷达、毫米波雷达)数据的时间同步和空间标定,通过卡尔曼滤波实现精准的环境感知。

安全协作技术成为近年来的重要发展趋势,现代协作机器人(Cobot)通常集成以下安全特性:

- 全关节力矩监测(采样率≥1kHz)

- ISO/TS 15066标准的安全评估

- 电子限速(通常≤1m/s)

- 软限位与碰撞检测

根据国际机器人联合会(IFR)2023年报告,协作机器人市场呈现爆发式增长:优傲(Universal Robots)的UR系列累计销量已突破7万台,发那科(FANUC)的CRX系列年增长率达45%,在汽车电子、医疗设备等精密装配领域获得广泛应用。最新的技术发展是采用AI算法实现预测性安全防护,通过深度学习预测人员运动轨迹,提前调整机器人运行状态。

从技术发展趋势看,当前主流机器人技术呈现以下特征:

- 硬件:模块化设计,支持即插即用

- 软件:云端协同,支持OTA升级

- 通信:5G+TSN(时间敏感网络)实现低延时

- 安全:功能安全等级达SIL3/PLe级

这些技术进步使得机器人系统在汽车制造、电子装配、物流仓储等领域的应用可靠性达到99.95%以上,平均无故障时间(MTBF)超过7万小时。

前沿技术

人工智能驱动的机器人

现代机器人正深度整合先进的人工智能技术,主要体现在:

-

机器学习与决策AI:通过深度强化学习框架(如Deep Q-Network、PPO算法),机器人能够自主优化决策策略。例如,Boston Dynamics的Atlas机器人通过强化学习掌握复杂平衡技巧。

-

计算机视觉突破:

- 采用Transformer架构的视觉模型(如ViT)实现高精度物体识别

- 多模态视觉-语言模型(如CLIP)增强场景理解能力

- 实例分割技术(Mask R-CNN)实现精确物体定位

-

自主决策系统:融合概率图模型与深度学习,使机器人能在不确定性环境下做出可靠决策,应用场景包括:

- 灾难现场的自主救援决策

- 动态物流环境中的路径规划

- 医疗手术中的实时决策支持

自适应控制与多模态感知

这一领域的关键进展包括:

-

传感器融合技术:

- 视觉(RGB-D相机、事件相机)

- 触觉(电子皮肤、压力传感器阵列)

- 听觉(麦克风阵列、声源定位)

- 惯性测量单元(IMU)数据融合

-

自适应控制算法:

- 基于模型预测控制(MPC)的实时调整

- 阻抗控制实现人机安全交互

- 力位混合控制精细操作

-

典型应用案例:

- 达芬奇手术机器人通过多模态反馈实现精准操作

- 家庭服务机器人在杂乱环境中的物品抓取

- 工业机器人与人类工人的协作装配

自主导航技术

移动机器人导航技术的核心突破:

-

SLAM技术演进:

- 视觉惯性SLAM(VINS-Mono)

- 激光雷达SLAM(LOAM、LeGO-LOAM)

- 语义SLAM(融合物体识别信息)

-

导航算法优化:

- 基于采样的运动规划(RRT*)

- 深度学习路径规划(如模仿学习)

- 动态避障算法(DWA、TEB)

-

群体协调控制:

- 分布式控制架构

- 基于拍卖的任务分配

- 群体行为涌现机制

应用场景包括仓储物流AGV、无人配送车、自主巡逻机器人等。

仿生结构与软体机器人

生物启发设计的创新方向:

-

仿生结构设计:

- 波士顿动力Atlas的液压驱动系统

- Festo仿生蝴蝶的扑翼机构

- 蛇形机器人的模块化设计

-

软体机器人技术:

- 气动人工肌肉(PAM)驱动

- 形状记忆合金致动器

- 电活性聚合物(EAP)应用

-

医疗领域应用:

- 软体内窥镜机器人

- 康复外骨骼

- 微创手术器械

人形机器人技术

人形机器人的关键突破:

-

运动控制技术:

- 全身动力学控制

- 零力矩点(ZMP)平衡算法

- 摔倒恢复机制

-

最新代表机型:

- Tesla Optimus的电机驱动方案

- Agility Robotics Digit的双足行走

- Figure 01的多任务学习能力

-

应用前景:

- 核电站维护

- 老年护理

- 太空探索

协作与群体智能

多机器人系统的前沿发展:

-

协作技术:

- 分布式共识算法

- 基于区块链的任务分配

- 群体强化学习

-

典型应用:

- 无人机群协同搜索

- 地面机器人群体测绘

- 水下机器人阵列监测

机器人伦理与安全

新兴研究领域的关键问题:

-

技术安全:

- 故障安全机制设计

- 人机交互力控制

- 决策可解释性

-

伦理框架:

- 道德决策树构建

- 责任归属机制

- 隐私保护方案

-

社会影响:

- 就业结构调整

- 人机共处规范

- 法律法规制定

这些前沿技术代表着机器人领域未来的发展方向,将持续推动机器人变得更智能、更安全、更贴近人类需求。随着技术突破,机器人将在更多领域发挥重要作用,从工业生产到家庭服务,从医疗健康到太空探索,其应用边界将不断拓展。