A4.0:继C5.2的BJT理论引申的开关作用的应用示例

在C5里知道了BJT的静态工作点Q的计算方式(IC和VCE的负载线),以及偏置电阻RB,得到了电流IB,进而通过电流增益hFE得到了IC(IC = β*IB),然后VCE = VCC - IC*RC,即集电极和发射极之间的电压等于集电极供电电源减去集电极的电压,就是集电极到发射极的电压,因为发射极是接地的,所以不需要减去发射极电压。

那么如何应用这个静态工作点Q来设计开关作用的电路呢?

答:首先是开关闭合的功能,也就是三极管导通的条件,即基极电源电压大于等于发射结的电压,更准确的来说,是VCE近似等于0,而集电极电流将要最大的时候,即饱和点,这时候就是三极管导通的时候。(结合前面三极管的物理意义讲解,本质上就是当发射结导通的时候,由于掺杂浓度不同,所以基极仅仅复合了很少部分的发射极的自由电子,而大部分的自由电子被集电极的电源吸引加上浓度差,形成过饱和电子浓度,集电结的内建电场被削弱,少子的反向扩散实现了集电结导通,由于发射结也导通,所以集电极到发射极这段电压近乎为0)

而集电极到发射极之间的电压近乎为零,也就是近乎没有压降,所以发射极本身接地的情况下,当三极管导通的时候,集电极电压也就被拉低到了接近于0V的范围。

然后是开关断开的功能,也就是三极管截止的条件,即基极电源电压小于发射结的电压,更准确的来说,是VCE = VCC的时候,这时候发射结反偏,集电结反偏,所以集电极电流为零,无法收集到发射极的自由电子,呈现高阻态,且VCE过大,耗尽层变宽,阻断载流子的交换,仅有少部分热激发产生的少子的漂移电流(nA级别),所以起到了隔离的作用,自然实现了开关断开的效果。

为什么饱和点的区域下自由电子被集电极收集后,集电结会导通?

答:饱和时发射结正偏,大量电子从发射区注入基区,因基极电流IB,电子在基区堆积,无法被集电结全部收集,形成过饱和电子浓度,基区电子浓度过高时,集电结的内建电场被削弱,并且电子从基区向集电区扩散的同时,集电区的空穴也会向基区注入(类似PN结正偏行为),形成双向载流子流动,集电结的“导通”本质是少数载流子反向扩散增强的结果。

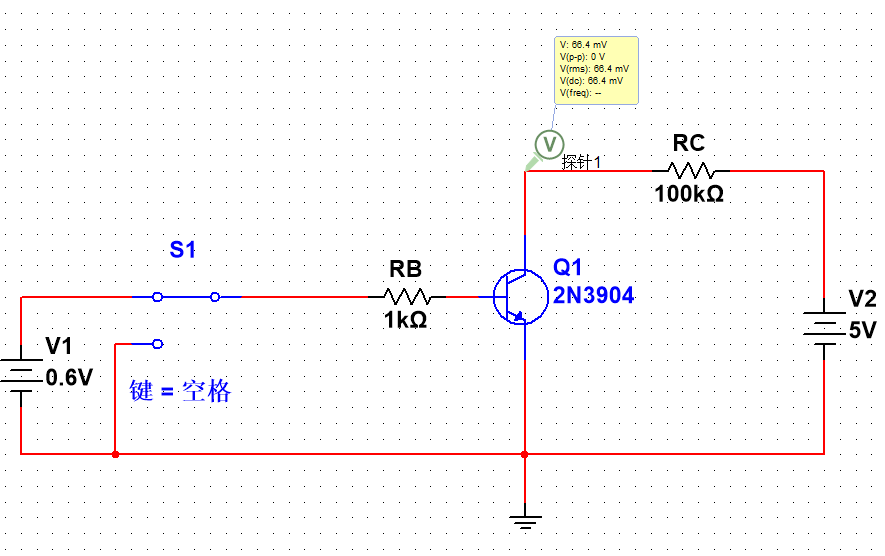

在C5.2提到,当集电极电源电压不变,而改变集电极电阻的时候,负载线斜率会发生改变,截止电压却相同,得到了斜率 = 1/RC的公式,即饱和点的位置取决于RC的理论。

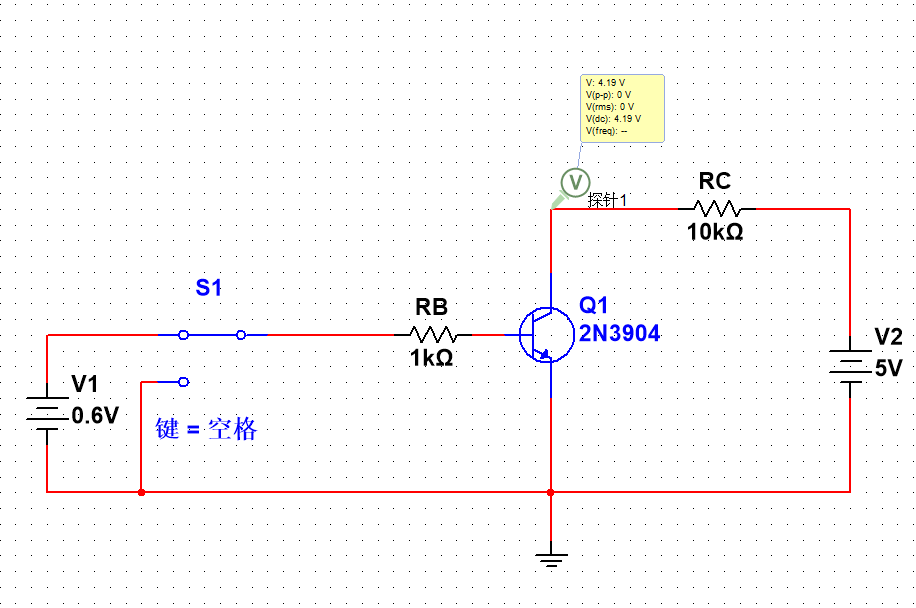

这是基极电源为0.6V的情况,这时候发射结并未完全导通,所以集电极电压VC是4.19V,当改变RC电阻,即改变负载线的斜率,让饱和点左移,即导通电压降低。

为什么集电极电压是4.19V,而不是5V,谁把电压拉下去了?

答:根本原因在于基极电压0.6V仅使晶体管处于微导通状态(放大区边缘),而非饱和状态,由于基极电压为0.6V未满足发射结导通条件,所以基极电流非常小,而集电极电流也就非常小,所以根据公式VCE = VCC-ICRC,IC小,意味着VCE大,离饱和点就远,电压4.19V也就是集电极微弱的电流经过电阻后的微弱压降得到的。

很明显,改变了RC阻值,让其扩大了10倍,即VCE = VCC-ICRC,RC增大,VCE进而减少,所以集电极和发射极更容易导通了,也就是集电结和发射极更容易正向偏置了,进而基极电压可以在0.6V的时候导通。

为什么增大了RC阻值就能让发射结和集电结正向偏置?

答:饱和区的本质是集电结正偏,导致载流子失效(多子空穴向基极运动,进而和向集电结运动的自由电子激烈复合,严重阻碍电子被集电极收集),而此时IC不受IB控制,仅受外部电路,即RC和VCC决定,所以增大了RC,即限流了IC,IC变小,意味着自由电子减少,而自由电子减少,意味着空穴增多,空穴增多,即集电极当前反向扩散能力增强(集电极的多子是自由电子),那么自然加强阻碍自由电子被集电极收集的速度,所以饱和点左移。

本质上发射结还未完全导通,只是加快了集电结的正向偏置,进而实现弱饱和的特征。

为什么这时候集电极电压是66.4mV,而不是0V?

答:三极管饱和时,载流子在基区和集电区的迁移需克服材料电阻和结势垒,必然产生压降。

注:以上仅个人观点,如有错误,恳请批评指正