车规MCU软错误防护技术的多维度分析与优化路径

摘要:随着汽车电子技术的飞速发展,微控制单元(MCU)在汽车电子系统中的应用日益广泛。然而,大气中子诱发的单粒子效应(SEE)对MCU的可靠性构成了严重威胁。本文深入探讨了软错误防护技术在车规MCU中的应用,分析了不同工艺节点下MCU的软错误率,并提出了多种有效的软错误防护策略,旨在提高车规MCU的可靠性和安全性,满足汽车行业日益增长的功能安全需求。

关键词:车规MCU;软错误防护;单粒子效应;ISO26262

一、引言

在现代汽车电子系统中,车规MCU作为核心部件,承担着关键的控制和数据处理任务。然而,随着半导体工艺的不断进步,微电子器件的特征尺寸逐渐缩小,工作电压降低,工作频率提高,这使得器件对单粒子效应(SEE)的敏感性显著增加。大气中子作为引发SEE的主要因素之一,其与微电子器件相互作用可能导致多种软错误现象,如单粒子翻转(SEU)、单粒子瞬态(SET)、单粒子锁定(SEL)和单粒子功能中止(SEFI)等。这些软错误可能会导致汽车电子系统出现短暂或永久的故障,从而影响汽车的安全运行。因此,研究和应用软错误防护技术对于提高车规MCU的可靠性和安全性至关重要。

二、单粒子效应及其对车规MCU的影响

(一)单粒子效应的类型及成因

单粒子效应是指宇宙射线中的高能粒子(如质子、重离子等)或大气中子与微电子器件相互作用,导致器件内部电荷产生或电场变化,进而引起器件性能异常的现象。根据其表现形式,SEE可分为以下几种类型:

单粒子翻转(SEU):高能粒子穿过器件敏感区域时,产生的电荷足以翻转存储单元中的数据位,导致数据错误。SEU是最常见的软错误类型,主要影响存储器和触发器等存储元件。

单粒子瞬态(SET):粒子撞击引起的电荷产生导致电路中出现短暂的电压脉冲或电流毛刺,可能引发逻辑电路的误操作或数据传输错误。SET通常具有较短的持续时间,但在高速电路中可能具有显著影响。

单粒子锁定(SEL):当高能粒子击中器件的寄生晶体管结构时,可能触发寄生晶体管导通,形成大电流路径,导致器件功耗急剧增加,甚至可能烧毁器件。SEL通常发生在功率器件或具有寄生结构的器件中。

单粒子功能中止(SEFI):粒子引起的电荷产生或电场变化导致器件的某些功能模块永久性失效,使器件无法正常工作。SEFI是一种严重的故障类型,可能需要更换器件才能恢复功能。

大气中子作为地球大气层中的次级粒子,其产生主要源于宇宙射线粒子与大气分子发生核反应。大气中子具有较高的能量和通量,能够轻易穿透电子器件的封装,与器件内部的敏感区域相互作用,从而引发SEE。随着汽车电子系统越来越多地应用于复杂环境,大气中子引起的SEE问题变得愈发突出。

(二)半导体工艺发展对SEE的影响

半导体工艺的不断进步使得微电子器件的特征尺寸不断缩小,工作电压降低,工作频率提高。这些变化对SEE的发生具有重要影响。一方面,特征尺寸的缩小增加了单位面积内集成的晶体管数量,提高了器件对电离辐射的敏感性。另一方面,工作电压的降低使得器件的临界电荷(即引发SEE所需的最小电荷量)减少,从而更容易发生SEE。此外,工作频率的提高使得电路对瞬态干扰更加敏感,SET等瞬态故障可能对系统性能产生更严重的影响。因此,在先进工艺节点下,MCU等微电子器件面临的SEE威胁日益严峻。

(三)车规MCU的功能安全需求

汽车电子系统对可靠性要求极高,尤其是涉及汽车动力系统、制动系统、转向系统等安全关键领域的电子控制单元。国际标准ISO26262对汽车电子系统的功能安全进行了规定,要求汽车电子系统具备一定的故障诊断能力和容错能力,以确保在故障情况下仍能保持安全运行。对于车规MCU,ISO26262根据其在汽车系统中的安全关键程度,将其分为不同的汽车安全完整性等级(ASIL),其中ASIL-D等级要求最高的功能安全水平。为了满足ISO26262的要求,车规MCU必须具备有效的软错误防护能力,以降低SEE引发的故障风险。

三、车规MCU的软错误率分析

(一)国内外研究现状

美国Actel公司对0.22μm工艺SRAM FPGA器件进行了研究,发现未经抗辐射加固的FPGA器件在海拔5000英尺高度大气中子SEE引起的软错误率为4375FIT(FIT为故障率度量单位,定义为每10^9工作小时出现一次故障)。这表明在相对较低的海拔高度,大气中子即可对微电子器件产生显著的软错误影响。

日立公司的Takumi Uezono等人对汽车90nm~130nm工艺电子系统微控制单元(MCU)的大气中子辐射特性进行了实验分析,结果表明四款MCU未经ECC修正的软错误率为0.1—0.2FIT。这一结果反映了在汽车常用工艺节点下,MCU仍面临一定的软错误风险,尤其是在缺乏有效纠错措施的情况下。

工业和信息化部电子第五研究所对国产的三款车载信息娱乐系统和智能车辆仪表系统开展了大气中子辐照试验,试验发现28nm工艺MPU的SEFI截面和软错误率超过ISO26262-5标准中B类随机硬件故障要求的100FIT。这凸显了在先进工艺节点下,国产汽车电子芯片在软错误防护方面与国际标准存在的差距,亟需采取有效的防护措施以满足功能安全要求。

(二)软错误率计算模型

以512KB SRAM车规芯片为例,其单粒子翻转次数可由以下公式估算:

N=δSEU×C×t×Φ(1)

其中:

N代表SEU数,单位为次;

δSEU代表中子SEU截面,单位为cm²·bit⁻¹;

C代表被测SRAM存储器的总容量,单位为bit;

t代表时间,单位为h;

Φ代表该地区大气中子通量,单位为cm⁻²·h⁻¹。

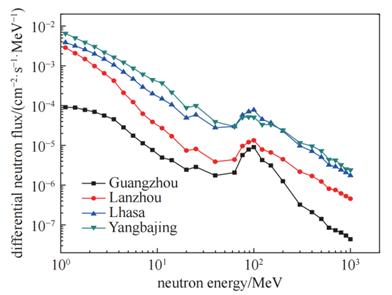

对于典型的MCU芯片SRAM存储器,设定其特征尺寸为65nm,根据中国科学院国家空间科学中心建立的数据库,典型65nmSRAM存储器的翻转截面数据约为8.1×10⁻¹⁴cm²·bit⁻¹。SRAM存储器总容量C为512KB,即(512×1024×8)bit。时间t取1年,即8760h。大气中子通量Φ根据器件的应用场景,以华南地区(广州)和西南地区(羊八井)为例,分别为5.54cm⁻²·h⁻¹和90.6cm⁻²·h⁻¹。

将上述数据代入公式(1)可得:在华南地区,该512KBSRAM车规芯片一年内发生单粒子翻转的次数约为0.016次,对应软错误率为1882FIT;在西南地区,该芯片一年内发生单粒子翻转的次数约为0.26次,对应软错误率为30780FIT。

图 1 不同地区大气中子能谱图

需要指出的是,512KB SRAM车规芯片存储介质(一般高功能安全等级车规芯片SRAM大于512KB)在华南地区SER指标为1882FIT,远超过ISO26262对ASIL-D等级车规MCU小于10FIT的要求。因此,针对软错误问题开展深入研究并采取有效的防护措施,对于车规MCU的可靠性和安全性提升具有重要意义。

四、软错误防护技术在车规MCU中的应用

(一)硬件级防护技术

纠错码(ECC)技术纠错码是存储器软错误防护中最常用的技术之一。ECC通过在存储数据中添加冗余校验位,能够在读取数据时检测并纠正一定数量的错误位。对于SRAM存储器,采用ECC技术可以有效降低SEU引发的数据错误率。例如,汉明码是一种简单的ECC,能够检测并纠正1位错误,检测2位错误。在车规MCU中,通常采用更高级的ECC算法,如奇偶校验码与BCH码的结合,以提供更强的纠错能力。ECC技术的实现需要额外的硬件资源,包括校验位生成电路、校验位存储单元和错误检测纠正电路等。虽然这会增加一定的芯片面积和功耗,但考虑到其对软错误防护的显著效果,ECC技术已成为车规MCU存储器设计中的关键技术之一。

三模冗余(TMR)技术TMR技术通过三倍复制电路或功能模块,并采用多数表决机制对输出结果进行判定,从而提高系统的可靠性。在车规MCU中,TMR技术可以应用于关键的逻辑电路、控制单元和数据通道等部分。例如,在MCU的中央处理器(CPU)中采用TMR结构,三个相同的CPU并行处理相同的任务,表决电路对三个CPU的输出结果进行比较,选择出现次数较多的结果作为最终输出。TMR技术能够有效防护单粒子引起的瞬态故障,如SET和SEU等,但其硬件开销较大,芯片面积和功耗增加约2倍。因此,TMR技术通常仅用于对可靠性要求极高的关键模块,以在可靠性提升和资源消耗之间取得平衡。

辐射硬化设计技术辐射硬化设计通过优化器件的物理结构和工艺参数,降低器件对辐射的敏感性。例如,增大晶体管的栅氧厚度、采用屏蔽层结构、优化器件的掺杂浓度等方法,可以减少高能粒子在器件内部产生的电荷收集量,从而降低SEE的发生概率。此外,采用RadiationHardenedbyDesign(RHBD)技术,在电路设计阶段考虑辐射效应,通过增加保护二极管、优化布局布线等方式,提高电路的抗辐射能力。辐射硬化设计技术需要在器件制造工艺和电路设计阶段进行综合考虑,虽然会增加一定的设计复杂度和成本,但对于提高车规MCU的整体抗辐射性能具有重要作用。

(二)软件级防护技术

定期数据刷新与scrubbing技术定期数据刷新是指在一定时间间隔内对存储器中的数据进行重新写入操作,以清除可能因SEU产生的错误位。对于易受软错误影响的存储区域,如关键配置寄存器和重要数据存储区,设置合理的刷新周期可以有效降低数据错误的风险。Scrubbing技术则是在刷新的基础上,结合ECC检测结果,对检测到的错误数据进行自动纠正。在车规MCU中,可以通过内置的刷新控制器和scrubbing引擎实现这一功能。例如,设置存储器的刷新周期为1ms-10ms,根据ECC检测结果对错误数据进行实时纠正,从而确保存储数据的可靠性。然而,定期数据刷新和scrubbing技术会增加系统的功耗和访问延迟,因此需要根据具体应用需求优化刷新周期和scrubbing算法,以在数据可靠性和系统性能之间取得平衡。

冗余算法与容错软件设计在软件层面,采用冗余算法和容错设计可以提高系统对软错误的抵抗能力。冗余算法通过多次计算同一任务或采用多种不同的算法计算相同结果,并对结果进行比较和判定,从而提高计算结果的可靠性。例如,在MCU的传感器数据处理模块中,采用双重冗余算法对传感器数据进行处理,先分别用两个不同的滤波算法对数据进行滤波,再比较两次滤波后的结果,若结果一致则认为数据正确,若不一致则触发相应的错误处理机制。容错软件设计则是在软件中加入异常检测和恢复机制,如设置看门狗定时器、增加数据校验环节、设计故障恢复流程等,使系统能够在发生软错误时及时检测并恢复到正常状态,从而保证系统的稳定运行。

(三)系统级防护技术

电源管理与监控技术稳定的电源供应对于MCU的正常运行至关重要。在车规MCU系统中,采用高精度的电源管理芯片和稳压电路,确保MCU供电电压的稳定性和准确性,可以降低因电源波动引起的软错误风险。同时,设置电源监控模块对电源电压进行实时监测,一旦检测到电源异常,立即触发相应的保护措施,如关闭非关键模块的电源、降低MCU的工作频率或复位MCU等,以防止软错误的进一步扩散和对系统造成的损害。例如,通过在MCU系统中集成电源监控芯片,设置电源监控阈值,当电源电压低于设定的下限时,电源监控芯片会在一定延迟后输出复位信号,使MCU进行复位操作,确保系统从电源异常状态中恢复。

时钟管理与同步技术准确的时钟信号是MCU正常工作的基础。采用高稳定性的时钟源,如晶体oscillator或陶瓷oscillator,并通过时钟缓冲器和驱动器对时钟信号进行合理分配和控制,可以保证MCU及其外围电路的时钟同步性和稳定性。此外,设置时钟监控电路对时钟信号的频率和相位进行实时监测,当检测到时钟异常时,及时采取措施如切换备用时钟源、调整时钟频率或复位时钟电路等,以避免因时钟问题引发的软错误。例如,在汽车电子系统的MCU与传感器、执行器等外围设备之间,采用同步时钟传输协议,确保数据传输的准确性和可靠性,防止因时钟不同步导致的数据错误。

五、软错误防护技术在车规MCU中的应用案例

(一)国外先进车规MCU的软错误防护设计

以英飞凌的AURIX系列车规MCU为例,该系列MCU广泛应用于汽车动力系统、底盘控制系统和安全系统等领域。在软错误防护方面,AURIX系列MCU采用了多项先进技术:

ECC技术应用于片内SRAM和闪存,能够检测并纠正单比特错误,检测双比特错误,从而有效降低存储器软错误率。

采用TMR技术对MCU的安全关键逻辑模块进行三模冗余设计,如对锁步CPU核心、安全监控器和故障注入控制器等模块,通过多数表决机制提高系统的可靠性。

集成了辐射硬化设计的I/O引脚和模拟电路,降低外部辐射对电路的影响。

配备了完善的电源管理和监控系统,实时监测芯片电源电压,当检测到电源异常时,能够快速做出响应,如关闭部分功能模块或复位芯片。

采用先进的时钟管理系统,提供多个时钟源和时钟监控功能,确保时钟信号的稳定性和可靠性。

通过这些软错误防护技术的综合应用,AURIX系列MCU在满足ISO26262 ASIL-D等级功能安全要求的同时,也提高了其在复杂汽车电子环境中的可靠性和抗辐射能力。

(二)国产车规MCU的软错误防护技术探索

随着国内汽车电子产业的快速发展,国产车规MCU也在不断加强软错误防护技术的研发和应用。例如,国科安芯推出的 AS32A601 芯片在软错误防护方面表现出色,其采用了多种先进技术以提高系统的可靠性。

首先,芯片配备了带有 ECC(错误校正码)功能的存储系统。其 512KiB 内部 SRAM、16KiB ICache 和 16KiB DCache 以及 512KiB D-Flash 和 2MiB P-Flash 均带有 ECC,能够检测并纠正存储单元中的单比特错误,有效降低单粒子翻转(SEU)等软错误对存储数据的影响,这对于维持系统稳定运行至关重要。

其次,芯片的安全机制设计周全。其内置的硬件加密模块(DSE)符合 HIS-SHE 安全规范标准,支持多种加密方式和真随机数生成,可在数据传输和存储过程中保障数据的完整性和保密性,防止软错误导致的数据泄露或被篡改。同时,故障收集单元(FCU)和故障检测单元(FDU)密切协作,及时收集并处理系统中的错误事件,确保系统在出现软错误时能够迅速做出响应。

再者,芯片具备完善的电源管理功能。其电源管理模块(PMU)负责切换多种电源模式,并配合低电压检测和复位功能(LVD/LVR)以及高电压检测功能(HVD),可在电源异常时及时复位芯片或关闭非关键模块,避免因电源波动引发的软错误。

此外,芯片的设计还充分考虑了抗辐射性能。通过优化器件结构和工艺参数,降低了高能粒子对芯片内部电路的影响,从而减少了单粒子效应(如 SEU、SEL 等)的发生概率。

六、软错误防护技术面临的挑战与发展方向

(一)面临的挑战

工艺技术的不断进步随着半导体工艺向更小节点演进,MCU的特征尺寸不断缩小,工作电压降低,工作频率提高,这使得MCU对软错误更加敏感。传统的软错误防护技术在先进工艺节点下可能面临有效性降低的问题,需要不断研究和开发新的防护技术以适应工艺技术的发展。

系统复杂性的增加现代汽车电子系统越来越复杂,MCU不仅要处理大量的控制任务,还要与各种传感器、执行器和网络设备进行高速数据交互。这使得软错误的传播路径和影响范围更加复杂,增加了软错误防护的难度。如何在复杂的系统架构中有效地检测和纠正软错误,是当前面临的一大挑战。

功能安全与信息安全的融合在汽车电子领域,功能安全和信息安全日益受到重视。软错误防护技术不仅要满足功能安全要求,还需要考虑信息安全方面的威胁,如防止软错误被恶意利用导致信息安全漏洞。如何实现功能安全与信息安全的融合防护,是未来软错误防护技术需要解决的问题。

成本与性能的平衡软错误防护技术通常需要增加额外的硬件资源和设计复杂度,从而导致芯片成本上升。在汽车电子市场竞争激烈的环境下,如何在保证软错误防护效果的前提下,优化防护方案,降低芯片成本,是软错误防护技术面临的重要挑战。

(二)发展方向

新型软错误防护技术的研究随着人工智能、机器学习等新兴技术的发展,研究基于这些技术的软错误防护方法具有重要意义。例如,利用机器学习算法对软错误的发生模式进行建模和预测,提前采取防护措施;或者采用神经网络等技术对软错误进行实时检测和纠正。此外,探索新型的编码技术、冗余技术等,以提高软错误防护的效率和效果。

多技术融合的防护方案为了应对复杂汽车电子系统中的软错误问题,未来软错误防护技术将朝着多技术融合的方向发展。例如,将硬件级防护技术(如ECC、TMR)、软件级防护技术(如冗余算法、容错软件设计)和系统级防护技术(如电源管理、时钟管理)有机结合,形成多层次、全方位的防护体系,提高系统的可靠性。

与工艺技术的协同发展加强与半导体制造工艺的协同研发,从器件工艺层面提高MCU对软错误的免疫力。例如,开发新型的辐射硬化工艺、抗辐射材料等,降低器件对辐射的敏感性;或者通过优化器件结构和布局布线,减少软错误的发生概率。同时,根据工艺技术的特点,针对性地设计软错误防护技术,实现工艺与防护技术的协同发展。

功能安全与信息安全的协同防护建立功能安全与信息安全协同防护机制,将软错误防护纳入到汽车电子系统的整体安全设计中。例如,在系统架构设计阶段,综合考虑功能安全和信息安全需求,对软错误防护技术进行统一规划和部署;开发功能安全与信息安全融合的工具和方法,提高系统的安全性和可靠性。

标准化与规范化随着汽车电子行业的快速发展,制定和完善软错误防护技术的标准化和规范化工作至关重要。国际标准组织和行业协会应加强合作,制定统一的软错误防护技术标准和规范,为汽车电子系统的开发和认证提供依据。同时,推动软错误防护技术的测试和验证方法的标准化,确保不同厂商的车规MCU在软错误防护方面具有可比性和一致性。

七、结论

软错误防护技术在车规MCU中的应用对于提高汽车电子系统的可靠性和安全性具有重要意义。随着半导体工艺的不断进步和汽车电子系统的日益复杂,软错误问题将更加突出。本文详细介绍了软错误防护技术的硬件级、软件级和系统级应用,并分析了国内外车规MCU在软错误防护方面的实践案例,同时探讨了软错误防护技术面临的挑战与未来发展方向。未来,通过不断研究和创新软错误防护技术,加强多技术融合和与工艺技术的协同发展,以及推动标准化与规范化工作,有望为车规MCU提供更加可靠、安全的软错误防护解决方案,满足汽车电子行业对高可靠性MCU的迫切需求,推动汽车电子技术的持续发展和创新。