Linux IPC实战:管道与命名管道的进程对话术

当你在终端输入

ps aux | grep nginx时,两个原本毫不相干的进程完成了一次完美协作。这背后的魔法,正是Linux管道通信的杰作。

一、匿名管道:进程间的"血脉相连"

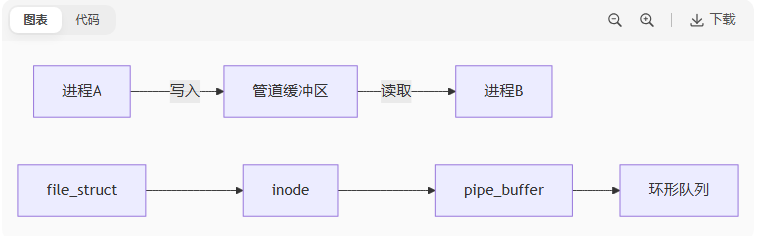

管道本质:一段内核管理的环形缓冲区(通常4KB),一端写入,一端读出

底层实现:pipe() + fork() 组合拳

关键特性:

单向流动:数据从写端流入,读端流出

血缘依赖:仅用于父子进程或兄弟进程间通信

同步阻塞:

读空管道时阻塞,直到有数据写入

写满管道时阻塞,直到有空间释放

生命周期:随进程结束自动销毁

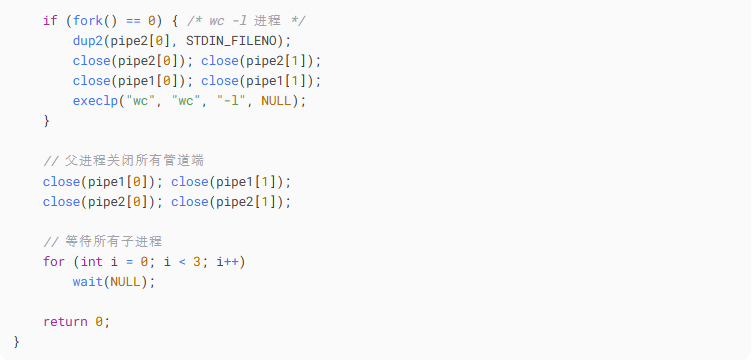

内核数据结构:

图表

代码

设计哲学:UNIX"一切皆文件"理念的延伸——管道也是文件,只是没有磁盘实体。

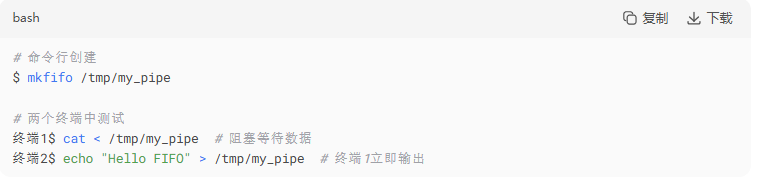

二、命名管道(FIFO):超越血缘的通信

当通信双方没有亲缘关系时,命名管道(FIFO)闪亮登场。

创建与使用步骤

C语言实现示例

写入端 writer.c:

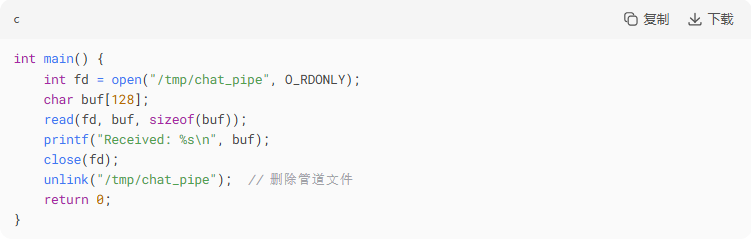

读取端 reader.c:

FIFO vs 匿名管道:

| 特性 | 匿名管道 | 命名管道 (FIFO) |

|---|---|---|

| 存在形式 | 内存缓冲区 | 文件系统可见 |

| 进程关系要求 | 必须有关联 | 任意进程 |

| 创建方式 | pipe()系统调用 | mkfifo()函数 |

| 生命周期 | 随进程结束销毁 | 需显式unlink删除 |

| 访问控制 | 无权限管理 | 文件权限控制 |

三、重定向的幕后英雄:dup2()系统调用

Shell中的>、<等重定向操作,实为dup2()的魔法。

函数原型

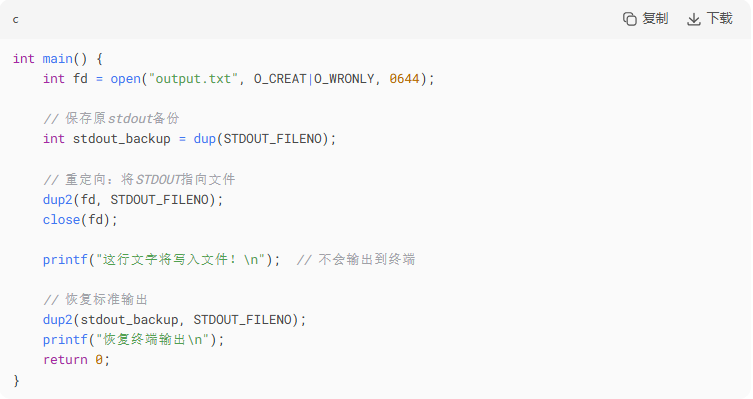

重定向标准输出示例

内核操作解析:

打开文件获取描述符N

dup2(N, STDOUT_FILENO)执行时:若STDOUT_FILENO已打开,先关闭

创建N的副本,使用最小可用fd(即STDOUT_FILENO)

此后所有写向stdout的数据流向目标文件

四、Shell管道命令的完整实现解析

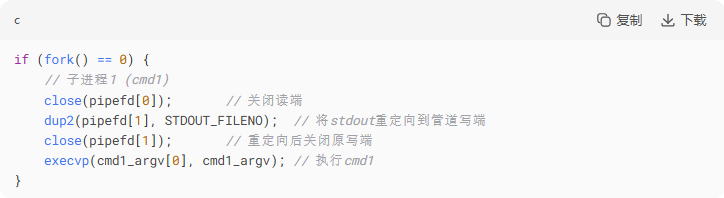

当执行cmd1 | cmd2时,Shell幕后操作如下:

分步拆解

创建管道:

int pipefd[2]; pipe(pipefd);创建进程1:

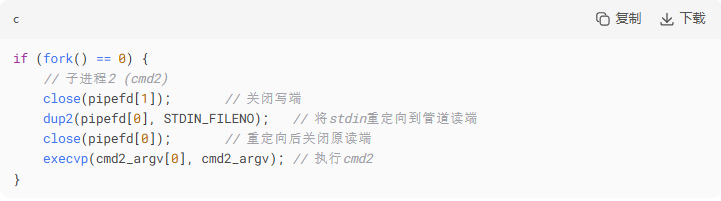

创建进程2:

父进程收尾:

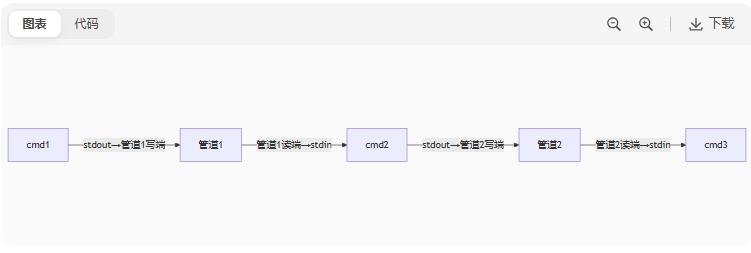

管道链扩展:cmd1 | cmd2 | cmd3

图表

代码

五、实验:C语言实现多级管道通信

目标:模拟ls -l | grep .c | wc -l的功能

关键技巧:

描述符清理:每个子进程关闭所有不用的管道端

重定向顺序:先重定向再关闭原描述符

错误处理:实际代码需添加exec失败处理

六、管道通信的进阶技巧

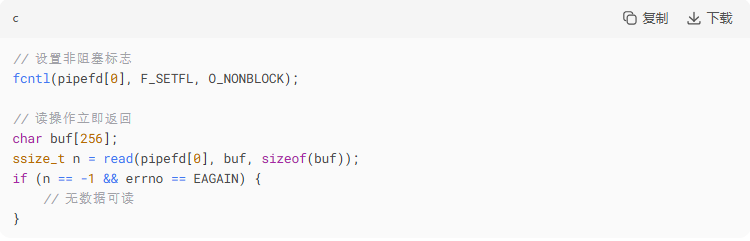

1. 非阻塞管道

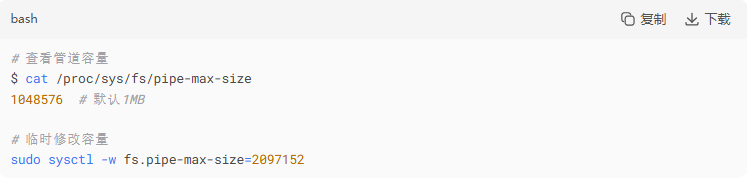

2. 容量扩展(Linux 2.6.35+)

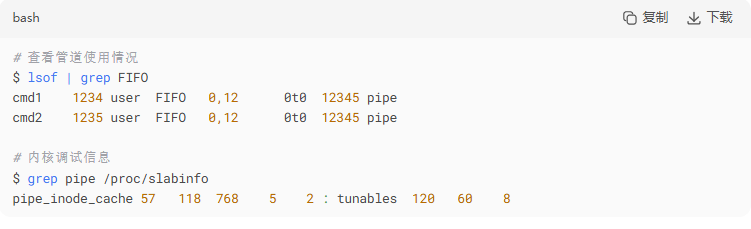

3. 管道缓冲区监控

结语:管道艺术的启示

从匿名管道到命名管道,从单级重定向到多级管道链,Linux IPC设计展现其精妙之处:

简单即强大:基于文件描述符的抽象统一了操作接口

组合创造无限:通过fork/dup2/exec的组合实现复杂通信

内核加持效率:环形缓冲区+同步机制保障性能

当你下次使用管道符|时,请记得背后是四十年前UNIX先贤设计的通信艺术在默默服务。这简洁的竖线如同进程间的桥梁,承载着数据,也传承着UNIX哲学的真谛:

"让每个程序做好一件事,并通过管道协同工作"

在微服务与容器化盛行的今天,管道机制依然是进程通信的基石。掌握它,便是握住了打开Linux系统级编程大门的钥匙。