2025国自然青基、面上资助率,或创新低!

随着七月的到来,基金委各学部陆续进入会评阶段。众所周知,2025年国自然申请总量突破43万,再创历史新高……对此,不少人的心头不禁蒙上阴影:2024年面上资助率已从16.99% 断崖式跌至11.66% ,青基也滑落至15.54% 。今年青基和面上的资助率还会持续下降吗?

更关键的是,基金委窦贤康主任近来多次强调“扩大青年科学基金项目资助规模”,能否在一定程度上缓解这股寒流?

01 资助率,跌至新低!

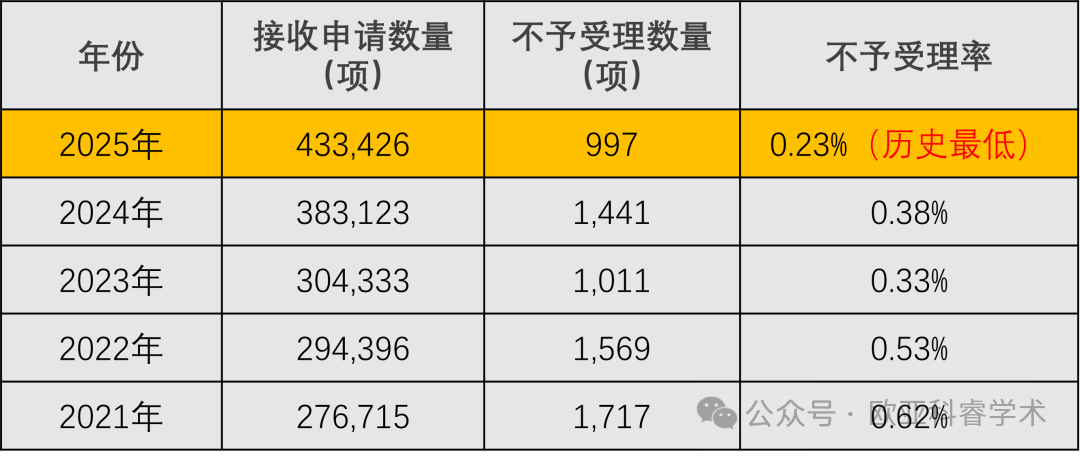

纵观近8年来国自然基金项目的受理情况,可以明显观察出其呈现出逐年上升的趋势,从2018年的98.40%,到2020年的99.21%,再至今年的99.77%。可以说因为非实力因素导致的不予受理项目数量越来越少,这一方面反映出依托单位在组织申报过程中的规范性持续提高,以及申请人对申请材料准备的重视程度显著增强。另一方面,也说明了国自然竞争已不再仅仅体现为申请数量的快速增长,更体现在申请质量的整体提升。

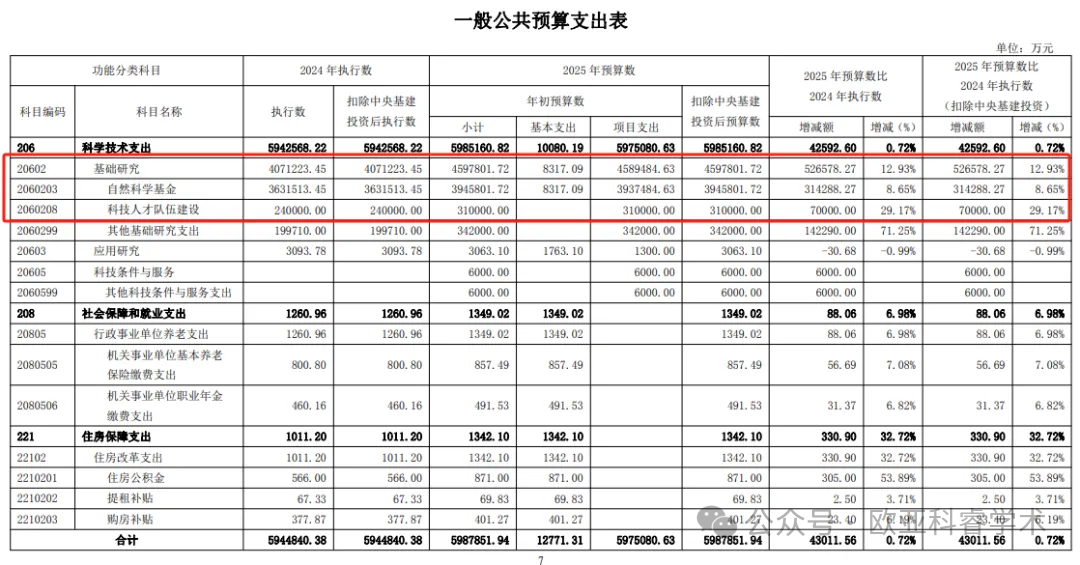

根据国家自然科学基金委员会官网发布的《2025年度部门预算》报告,本年度自然科学基金项目的预算显著增加,达到了394,5801.72万元,相较于2024年实际执行的预算增加了314,288.27万元,增幅达到了8.65%。但关键在于,经费8.65%的增幅显著低于申请总量12.71%的增幅。这也意味着,即使蛋糕变大了,但分蛋糕的人数增长得更快,“僧多粥少”的局面进一步恶化。

面对国自然项目申请受理数量增长12.87%的情况,尽管总预算有所增加,但增速略低于受理量的增长速度。预计在2025年,国自然资助项目的总数将突破5万项大关,然而,受资助率则可能降至13%以内,极有可能仅有12.5%左右。

02 青年出路何在?

展望未来,国自然青基和面上的竞争压力短期内或难以根本缓解。

虽然基金委早在2021年度的绩效评价报告中就建议“适当增加面上项目的资助数量,并提高其在总经费中的比重”,但实际改善有限。此外,虽设立了面向年轻团队的“基础科学中心B类”等新赛道,但对于急需“第一桶金”的广大青年科研人员,青基和面上仍是命脉。而申请量的持续增长,使得部分高质量的申请也可能因“分母效应”被稀释。

但是,无论中标与否,大家还是要放平心态,理性看待申请结果,一次成败并非科研能力的唯一标尺。在后续的申请中,广大青年科研人员也应精准定位,有策略地调整青基及面上的申请。

申请青基,应淡化对已有顶级成果的过度依赖,聚焦项目的核心科学问题、创新性和逻辑严密性,重在展现研究潜力和独立科研能力。

而对于竞争更加激烈的面上项目,则必须夯实研究基础,突出高质量代表作,并清晰展示其与当前申请项目的延续性和系统性。强调研究方案的可行性、系统性以及对学科发展的潜在推动力。

但归根结底,无论申请何种类型,核心仍是聚焦具有重要科学意义或应用前景的关键问题,清晰阐述突破点,避免陷入形式化包装的内卷。

窦主任多次表态将“扩大青年基金规模”,这无疑是个积极信号,不过具体能落地多少、力度有多大,还得再观察观察,期待能有好消息!另外,还是希望在面上项目的评审中,能多给青年科研人员一些实质性的机会,让那些基础扎实、思路创新的年轻申请人得到更多支持!