交通运输与能源融合发展——光储充在交通上的应用完整解决方案

在全球积极应对气候变化、推动可持续发展的大背景下,交通运输与能源领域的融合发展成为关键趋势。近日,交通运输部等十部门联合发布的《关于推动交通运输与能源融合发展的指导意见》,为这两个重要行业的协同前行指明了清晰的方向,也为我们描绘出一幅绿色、高效的未来发展蓝图。

这份指导意见目标明确,到2027年,要基本构建起多部门协同的融合发展机制,政策法规、标准规范和技术装备体系也将逐步完善。届时,交通运输行业电能占终端用能的比例将达到10%,交通基础设施沿线非化石能源发电装机容量不低于500万千瓦。到2035年,交通运输和新型能源体系将实现全面融合互动,形成以清洁低碳能源消费为主的用能体系,纯电动汽车成为新销售车辆主流,新能源营运重卡也将规模化应用。

规划协同是融合发展的重要基础。一方面,要推动交通与能源基础设施规划的衔接互动。通过开展交通基础设施沿线新能源资源普查,结合清洁能源自然禀赋、用能需求和建设条件,制定省级交通基础设施清洁能源开发利用规划,并与国家和省级相关规划做好衔接。另一方面,要统筹规划交通运输清洁能源供应保障体系。例如,开展公路水路充(换)电站设施网络规划,加强与电网规划的协同布局;完善车船绿色燃料加注体系规划,推动相关设施和装备发展;开展铁路电气化改造规划,推广清洁能源供电新模式。

在优化交通基础设施清洁能源开发管理方面,相关部门也采取了一系列有力措施。一方面,加强开发要素保障,强化用地、用海等资源支持,推动交通与能源基础设施共享资源,优化清洁能源年度开发方案,加强沿线配电网建设。另一方面,创新开发管理模式,在交通基础设施工程项目可行性研究中增加清洁能源开发利用专章,鼓励同步开发、同步招商,统一办理核准(备案)手续,同步办理涉路施工许可。

交通与能源基础设施一体化建设也在稳步推进。在铁路领域,充分利用候车楼、站房等资源,对既有站点进行光伏改造,新建大型铁路场站预留光伏发电条件。在公路领域,利用高速公路沿线服务区等建设清洁能源项目,推广新技术,建设充(换)电站等。在港口航道领域,因地制宜开发利用新能源,建设船舶充(换)电站、加注站。在枢纽场站领域,利用厂房屋顶、场站内土地等开发分布式新能源,合理配置新型储能、柔性制氢资源。

为了确保交通与能源基础设施高效稳定运行,增强交通运输能源系统弹性和应急能力至关重要。通过发展路域新能源就近消纳,优化配置灵活调节资源,示范应用新技术装备和新模式,提高配电网综合承载能力。同时,加强故障检测、预警和恢复能力建设,建立绿色交通应急电力系统,建设平急两用能源服务设施,推广移动储能充电车等。此外,加强交通基础设施网与能源网的协同互动,建立信息交互共享机制,推动交通运输能源系统参与电力系统运行调节。

推广新能源与清洁能源运输装备也是此次指导意见的重点内容。推动铁路机车车辆绿色低碳转型,加快推广新能源汽车,推进绿色低碳船舶发展,发展新能源航空器,推动绿色低碳邮政快递发展。这些举措将有力推动交通运输领域的节能减排,减少对传统化石能源的依赖。

、

构建安全可靠的交通运输绿色燃料体系同样不可或缺。持续提升绿色燃料供应能力,突破生产技术瓶颈,建设绿色燃料生产基地,鼓励清洁能源制氢。逐步完善绿色燃料储运加注网络,建设综合能源补给站,推广多元化氢能储运方式。

在培育现代化产业融合体系方面,鼓励新模式推广及新兴产业孵化,打造交通运输领域虚拟电厂,创新商业模式,发展新兴产业,推动新能源汽车与多领域深度融合。同时,推动交通运输与能源产业补链强链,培育相关产业,保障原材料供应,推动产业升级,拓展市场需求,做强产业集群。

为了保障融合发展顺利推进,政策支持力度也不断加大。完善支撑保障政策,包括鼓励新能源就近消纳、支持分布式新能源发电交易、免收集中式充(换)电设施用电需量(容量)电费等。加大资金要素支持,发挥中央资金引导作用,用好各类资金渠道,落实税收优惠。加强标准规范支撑,推进相关标准制定修订,完善安全、节能、环保等标准。推进科技创新,建立研发平台,开展关键核心技术攻关。强化试点引领,开展各类行动和项目建设,打造零排放运输通道、区域性船舶电动化先行区等。

交通运输与能源融合发展是一项系统性、长期性的工程,需要各部门、各单位密切配合,共同推进。通过加强组织实施,完善协调机制,加强宣传培训和国际交流合作,营造良好的发展氛围。相信在各方的共同努力下,我们将实现交通运输与能源的深度融合,为建设交通强国和新型能源体系,推动经济社会绿色低碳发展注入强大动力。

智慧能源管理系统(EMS3.0)解决方案

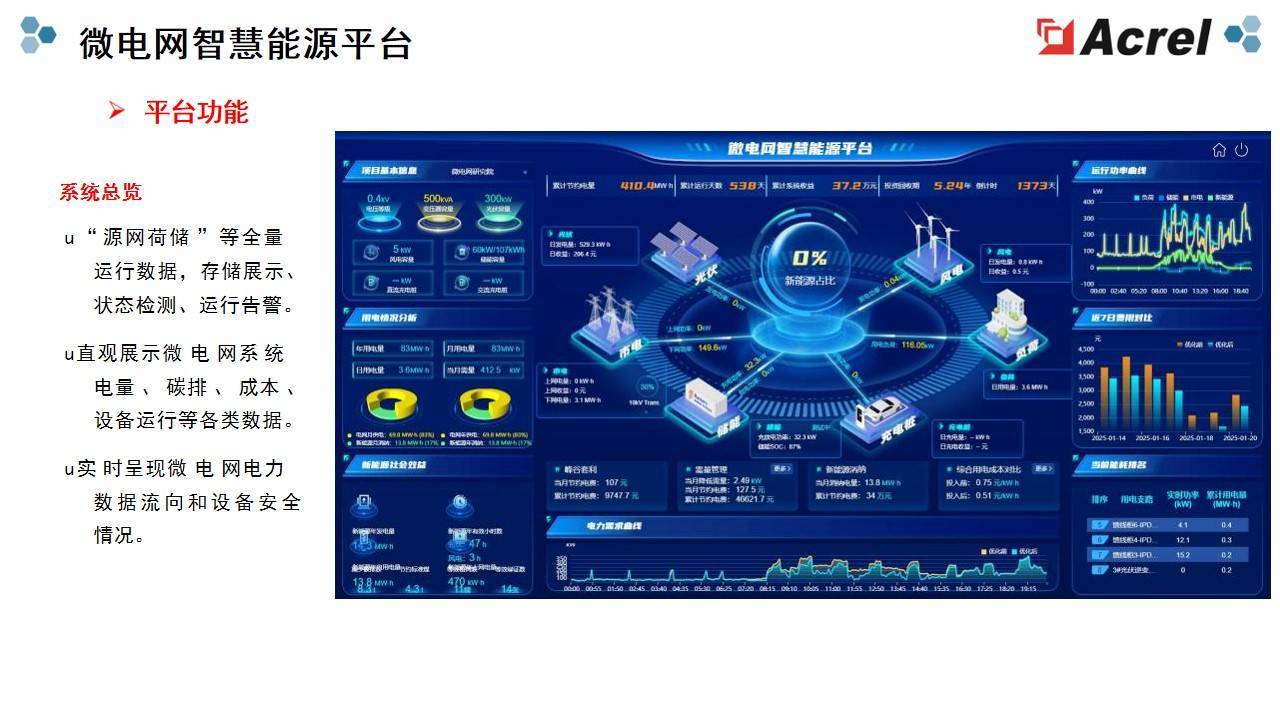

安科瑞EMS 3.0平台集成AI算法与大数据分析,实现“源网荷储充”全环节监测与优化调度,功能包括:

微电网运行监测:支持电站拓扑、光储充监控、环境监控、策略执行、收益结算、态势感知等;

协调控制:防逆流、需量管理、柔性扩容;

优化调度:基于能耗最优成本最低经济优化电镀、响应电网互动;

功率预测:超短期至中期多尺度预测,精度达95%;

碳排管理:实时统计、同环比分析及碳盘查报告生成;

智能运维:设备档案管理、运维流程管理、设备维护提醒建议、能耗分析报告;

能源规划:基于负荷信息 、设备信息、市场信息、 地理信息等内容进行优化配置,提供经济最优的容量配置方案;

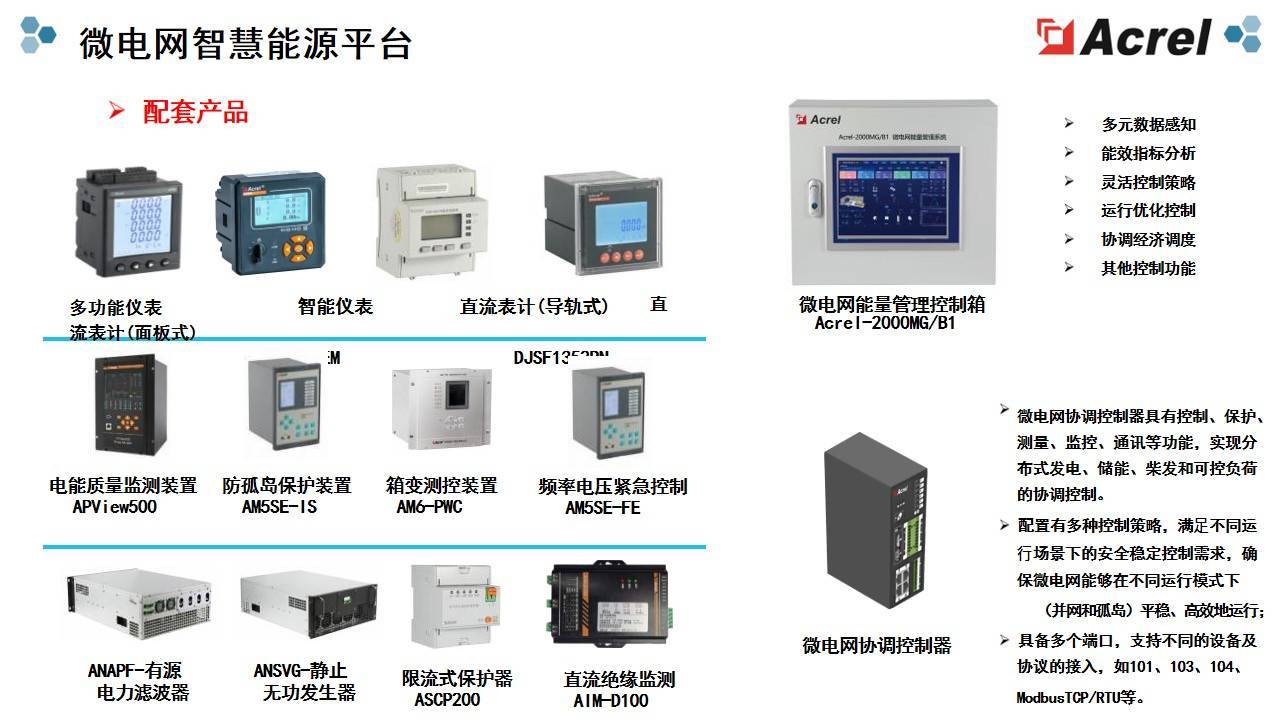

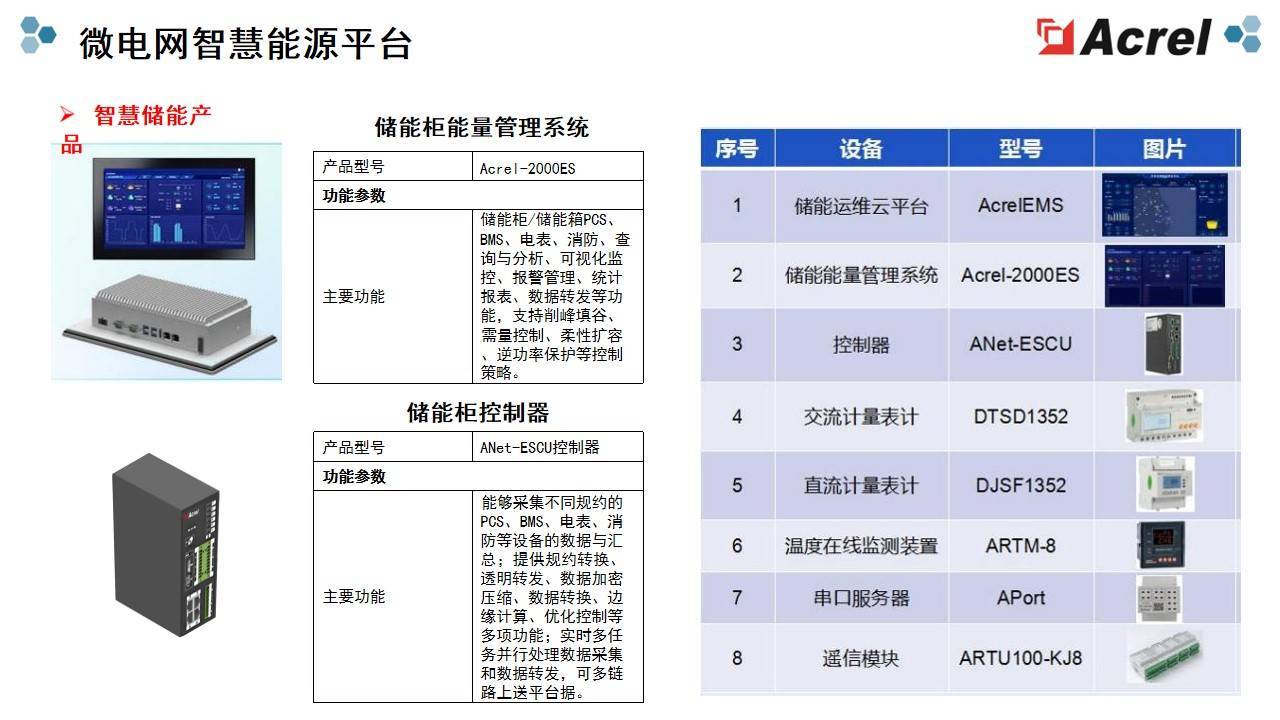

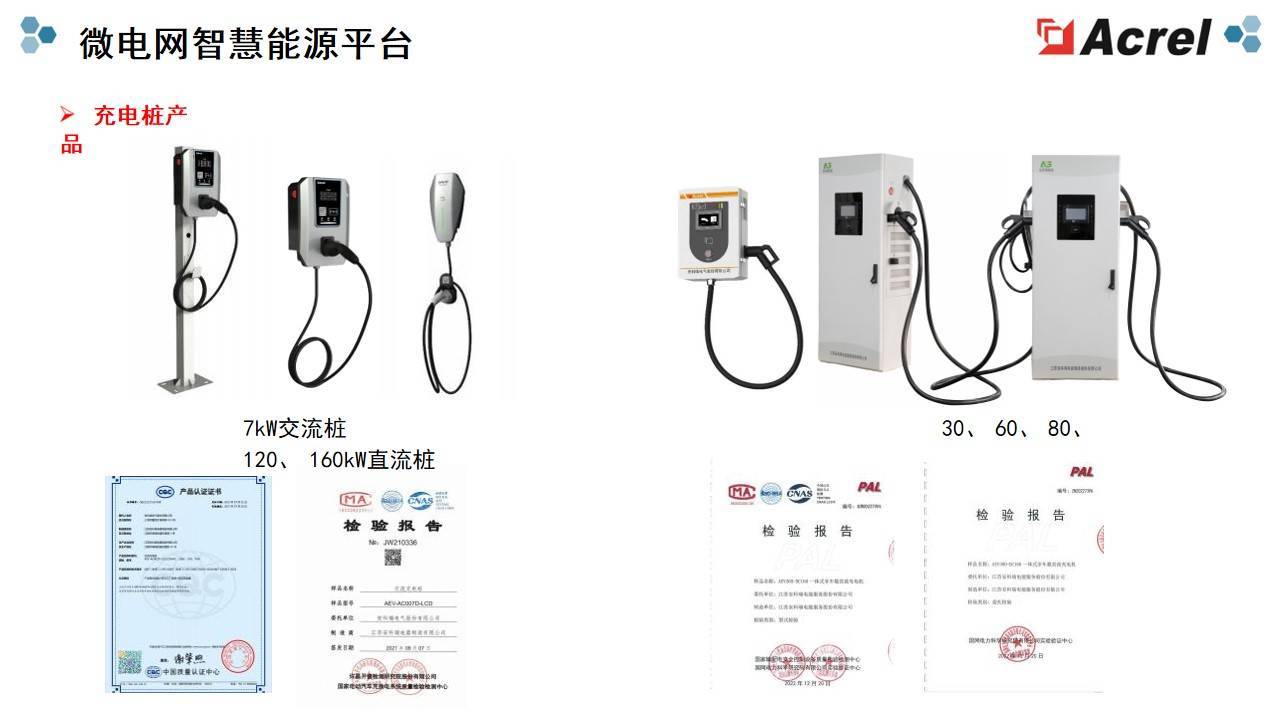

相关配套产品

04 实施模式与典型案例

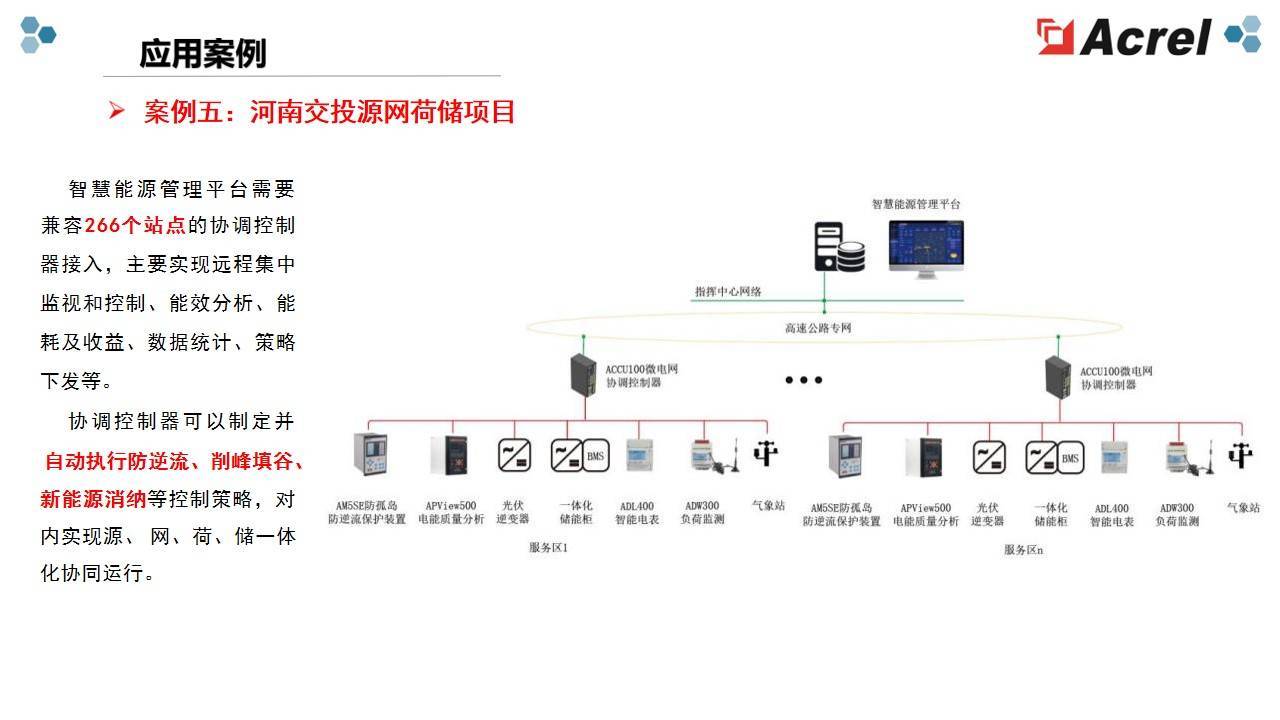

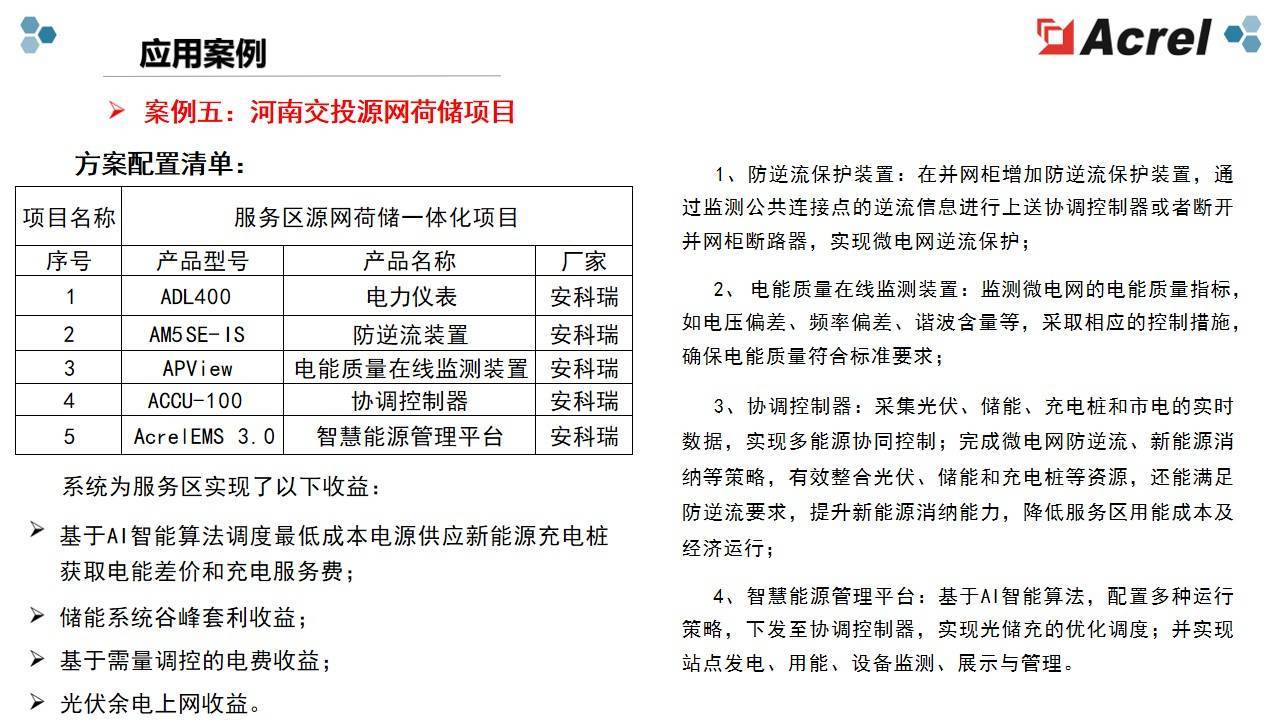

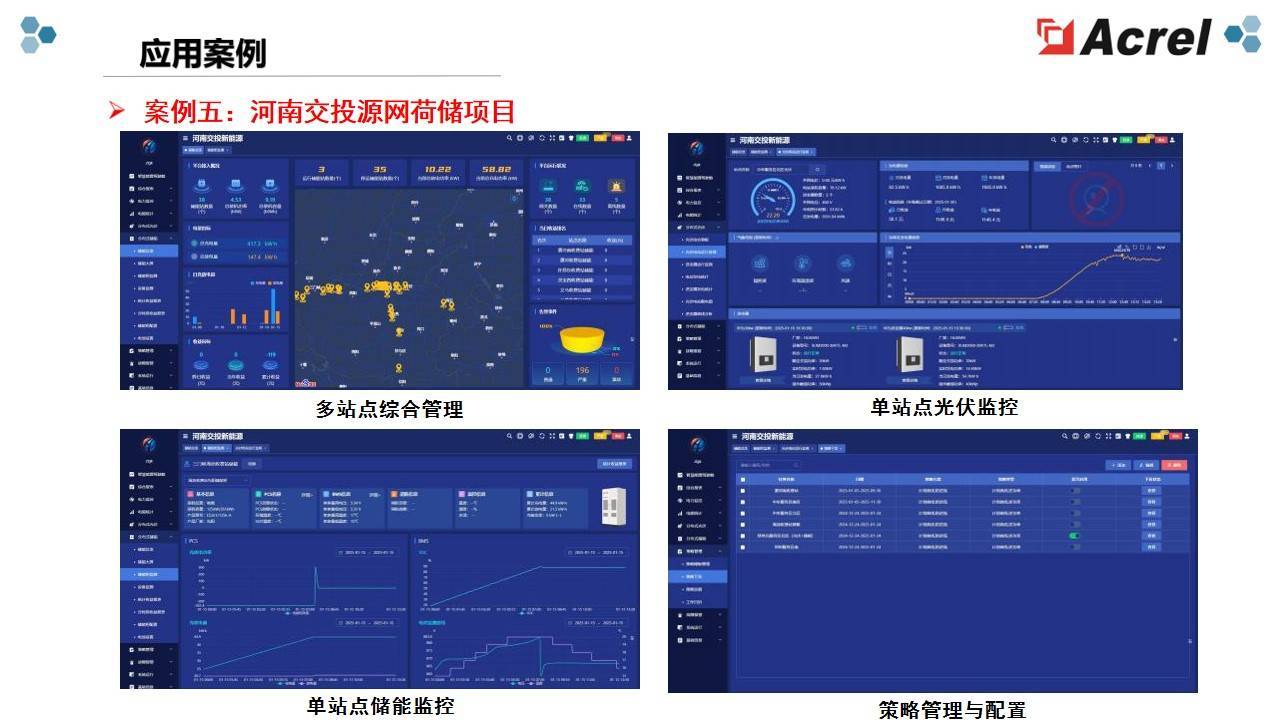

1. 区域级:河南交投源网荷储项目

场景:京港澳高速沿线服务区部署光伏、储能及充电桩;

技术:AI算法优化调度,实现防逆流、新能源消纳及需量控制;