RFID电子标签(芯片)及RFID射频识别技术深度解析

在物联网(IoT)与智能时代,RFID(Radio Frequency Identification,射频识别)技术已成为连接物理世界与数字世界的核心桥梁。从零售库存管理到物流交通,从资产追踪到工业自动化,RFID电子标签正以“无形之手”重塑各行各业的运营模式。上海岳冉RFID根据多年从业经验深度解析RFID电子标签及RFID射频识别技术。

一、RFID技术核心:无线通信与数据交互

1. 技术原理:RFID通过射频信号实现非接触式数据传输,其核心是电子标签(Tag)与读写器(Reader)之间的无线通信。

RFID电子标签:由芯片(存储数据)和天线(收发信号)组成,分为被动式(无电源,依赖读写器能量)、半主动式(内置电池供电)和主动式(自主发射信号)。

RFID读写器:发射射频信号激活标签,接收并解码标签返回的数据,再通过接口(如USB、Wi-Fi)传输至后端系统。

2. 工作频段与场景适配。RFID技术根据频段不同分为四类,各具特点:

低频(LF,125-134 kHz):穿透性强,适用于动物识别、门禁卡。

高频(HF,13.56 MHz):数据传输速率高,常见于NFC支付、图书管理。

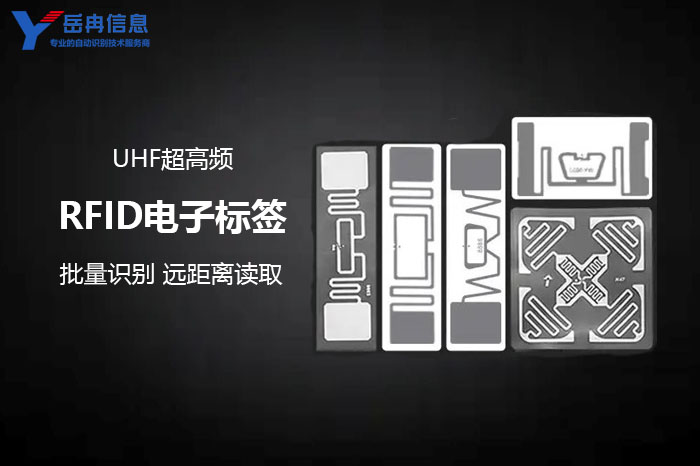

超高频(UHF,860-960 MHz):读取距离远(可达20米),支持批量识别,广泛用于物流仓储。

微波(2.45 GHz/5.8 GHz):高速数据传输,常应用于ETC(电子不停车收费)系统。

3. 通信方式:电磁感应与反向散射

被动式标签:通过电磁感应(近场)或反向散射耦合(远场)获取能量。例如,UHF标签利用反向散射将数据调制到反射信号中。

主动式标签:内置电池主动发射信号,适用于远距离或高速移动场景。

二、RFID电子标签微型化与智能化的进化

1. 标签结构与材料创新

芯片:集成微处理器、存储器(EEPROM/Flash)和射频模块,尺寸已缩小至0.3mm×0.3mm。

天线:从传统蚀刻铝箔发展到柔性印刷天线(如银浆、导电油墨),可嵌入纸张、塑料甚至纺织品。

封装形式:从抗金属标签、耐高温标签到可穿戴柔性标签,适应极端环境。

2. 标签的“智能”升级

传感器融合:集成温度、湿度、压力传感器,实现环境监测(如冷链物流中的药品追踪)。

安全加密:采用AES-128或国密SM7算法,防止数据篡改与克隆攻击。

能量收集:利用环境能量为无源标签供电,延长使用寿命。

RFID电子标签与射频识别技术正从“标识工具”进化为“数据入口”,其价值在供应链数字化、工业互联网等领域持续释放。随着新材料、低功耗芯片和AI技术的融合,RFID将突破物理限制,成为万物互联时代的核心基础设施。企业需结合场景特性选择适配方案——高频场景追求精度,超高频场景注重效率,工业场景优先可靠性。