AI Agent概念是什么?全文探讨智能体概念、技术原理及未来趋势

AI Agent概念是什么?曾经,我们依赖搜索引擎、问答系统等被动响应指令的工具,它们虽能提供信息,但缺乏主动性和自主性。如今,一种全新的人工智能形态 ——“智能体”(AI Agent)正逐渐崭露头角,它的出现,让我们离理想中的 “智能助手” 又近了一步。更进一步,还有操作软件无需API,一句话指令生成自动化流程的AI Agent正悄然重塑人机协作的底层逻辑。

01 范式转移,从工具到伙伴

十年前的人工智能助手,还停留在“有问必答”的聊天机器人阶段。它们能告诉你天气,却无法帮你订机票;能解释流程,却不能替你跑审批。这种被动响应模式,本质上只是把搜索引擎套了个更友好的外壳。

而今天,AI Agent(智能体)的崛起,标志着人工智能正式进入“主动执行”时代。这类系统不再满足于回答问题,而是像一个真正的数字同事,能感知任务目标、规划行动路径、调用工具执行,并持续优化结果。

清华大学人工智能研究院常务副院长孙茂松指出,大模型在生成、代码、图像处理等能力的突破,为智能体提供了关键的技术土壤。智能体不再只是“大脑”,而是逐渐长出了“眼睛”和“手”——能“看”懂屏幕信息,能“点”击按钮操作,能“敲”键盘输入数据。

这种转变的深层意义在于,人机交互的主导权正在转移。火山引擎总裁谭待对此有个精辟比喻:“PC时代主体是Web,移动时代是App,AI时代则是智能体”。当软件开始主动适应人类而非相反,生产力解放的新纪元就此开启。

02 解剖智能体,AI的“超能力”拼图

一个真正实用的AI Agent不是单一技术,而是多项能力的精密组合。它的运作如同一支训练有素的特种小队,每个模块各司其职却又无缝协同。

环境感知如同智能体的“感官神经”。它不仅要理解用户指令的显性需求,更要捕捉隐性意图。当你说“整理销售数据”,优秀的智能体会主动确认时间范围、区域划分和图表形式,而非机械执行字面命令。这种语义解析能力,依赖于大模型对语言逻辑的深度把握。

规划与决策是智能体的“指挥官”。面对复杂任务,它会将目标拆解为可行步骤:先登录系统,再导出数据,接着清洗异常值,最后生成可视化图表。这一过程需要模仿人类的思维链(Chain-of-Thought)推理能力。Gartner报告显示,2025年中国企业中已有超过42%正在试点这类具备自主规划能力的Agentic AI系统。

执行能力则是关键的“最后一公里”。传统自动化方案常因软件API限制而卡壳,而新一代智能体如实在Agent(RPA Agent)实现了革命性突破:它能像真人一样直接操作任意软件的图形界面,彻底摆脱API依赖。

更颠覆性的是其“一句话生成自动化流程”的能力。用户只需自然语言描述目标(如“监控竞品价格并在低于指导价时报警”),它便自动生成完整操作链——打开电商页面、定位价格元素、设置触发条件、发送预警通知。这种“所想即所得”的交互模式,将自动化开发从专业领域推向全民化。

03 落地生花,智能体正在改变这些行业

当技术走出实验室,真正的价值在产业场景中浮现。AI Agent正以不同形态渗透进垂直领域,解决那些曾经消耗大量人力的痛点。

在企业办公场景,流程自动化正从“固定脚本”升级为“智能助手”。某证券公司引入智能体处理银行流水核查,原本人工耗时1小时的任务被压缩到8分钟。系统自动登录网银、下载流水、解析数据、生成合规报告,全程可视可控。财务人员终于能从机械劳动中抽身,转向真正的风险分析与决策。

电商运营的战场中,智能体化身不知疲倦的“数字店员”。实在Agent展示了其在亚马逊店铺中的全能身手:自动抓取竞品价格、监控库存水位、处理退货请求、生成促销报告。某跨境卖家部署后,商品上架效率提升300%,凌晨时段的订单流失率归零——因为智能体永远不需要睡觉。

更精妙的进化发生在媒体传播领域。媒体管家推出的AI智能体,基于超4万家媒体资源库和毫秒级决策引擎,将某快消品牌的全国巡演媒体邀约周期从3天压缩到8小时。系统动态分析媒体偏好,智能匹配传播策略,甚至能根据文章互动率实时调整话术。这标志着公关行业从“人工经验”转向“数据驱动”的范式跃迁。

04 攻坚时刻,智能体面临的真实挑战

尽管前景光明,智能体的产业化仍面临陡峭的学习曲线。首当其冲的是任务闭环难题。艾媒咨询CEO张毅犀利指出:当前90%的PPT生成类智能体仅能输出初稿,无法根据反馈调整格式或内容,本质仍是“半成品”。

多智能体协作则像组建一支跨国乐队。当自动驾驶系统中“路径规划”“实时避障”“交规解析”三个智能体需要合奏时,谁来指挥?如何统一乐谱?技术层面需解决通信协议、任务分配、冲突消解三大关卡。百度李彦宏虽看好其前景,但也承认这需要建立“智能体世界的联合国宪章”。

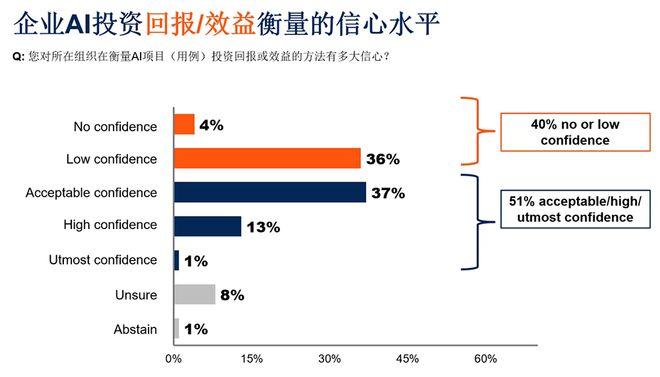

安全与成本的天平同样敏感。金融行业试点显示,智能体操作涉及资金系统时,权限控制和行为审计必须滴水不漏。而大模型推理的算力消耗,让许多企业担忧投入产出比——Gartner调研中仅13%的企业对AI投资回报“非常有信心”。

05 未来图景,人机共生的星辰大海

越过当前障碍,智能体的进化轨迹已清晰可见。在技术融合前沿,视觉理解(CV)与程序界面(GUI)解析正产生化学反应。实在智能的TARS-VL多模态模型在屏幕元素识别准确率上已超越GPT-4o达4个百分点。这意味着未来智能体“看懂”复杂报表或工程软件界面将如人类一样自然。

终端扩张的浪潮同样汹涌。口袋AI助手通过“原子技能架构”重构手机操作逻辑,用户一句话就能让智能体完成外卖比价、机票预订、甚至短视频剪辑。而车机、VR眼镜、工业机器人的接入,将使智能体从“桌面工具”进化为全场景数字伴侣。

最激动人心的或许是群体智能的觉醒。当医疗诊断、生产调度、投资分析等专业智能体形成协同网络,其价值将呈指数级增长。第四范式在某汽车工厂的实践颇具启示性:通过多智能体协作优化生产链路,整车下线速度缩短至每台4分半钟。这暗示着一个由AI驱动的“无摩擦社会”正在孕育。

写在最后:协作而非替代

回望技术演进史,每次生产力工具的跃迁都伴随焦虑:自动织布机曾引发卢德运动,计算机普及初期也遭遇“人类失业”的恐慌。但历史证明,工具解放的从来不是“人力”,而是“人的价值”。

如今,当AI Agent接管钉钉请假、财务对账、媒体投放等流程时,它真正释放的是人类的创造力与决策力。医生得以聚焦疑难病例而非填报表单,设计师专注创意构思而非重复改版,教师更多时间启发思考而非批改作业。

实在智能CEO孙林君对此有段诗意阐述:“AI不是人类的替代者,而是放大人类智慧的‘放大镜’”。当人类与智能体各展所长——前者提供战略眼光与情感共鸣,后者承担精准执行与数据洞察——一种新型生产力关系就此诞生。

可以预见,未来评价一家企业的竞争力,核心指标之一将是“人机协作指数”。那些率先拥抱智能体的组织,正悄然构筑着降本增效之外的更深壁垒:让人才专注于唯有人类能胜任的工作——思考、创造与联结。

毕竟,当电脑学会自己“干活”,人类的星辰大海才真正展开。