【Redis原理】Redis分布式缓存——主从复制、哨兵机制与Redis Cluster

目录

一、主从复制

(一)全量同步

(二)增量复制

二、哨兵机制

为什么要有哨兵机制?

哨兵机制是如何工作的?

如何判断主节点真的故障了?

由哪个哨兵进行主从故障转移?

主从故障转移的过程是怎样的?

步骤一:选出新主节点

步骤二:将从节点指向新主节点

步骤三:通知客户的主节点已更换

步骤四:将旧主节点变为从节点

哨兵集群是如何组成的?

三、Redis Cluster

1. 为什么需要Redis Cluster?

2. 客户端是怎样知道该访问哪个分片的?

3. 实例上并没有相应的数据,会怎么样?

4. 各个节点之间是怎么通信的呢(Gossip)

5. 集群内节点出现故障怎么办(故障转移)

一、主从复制

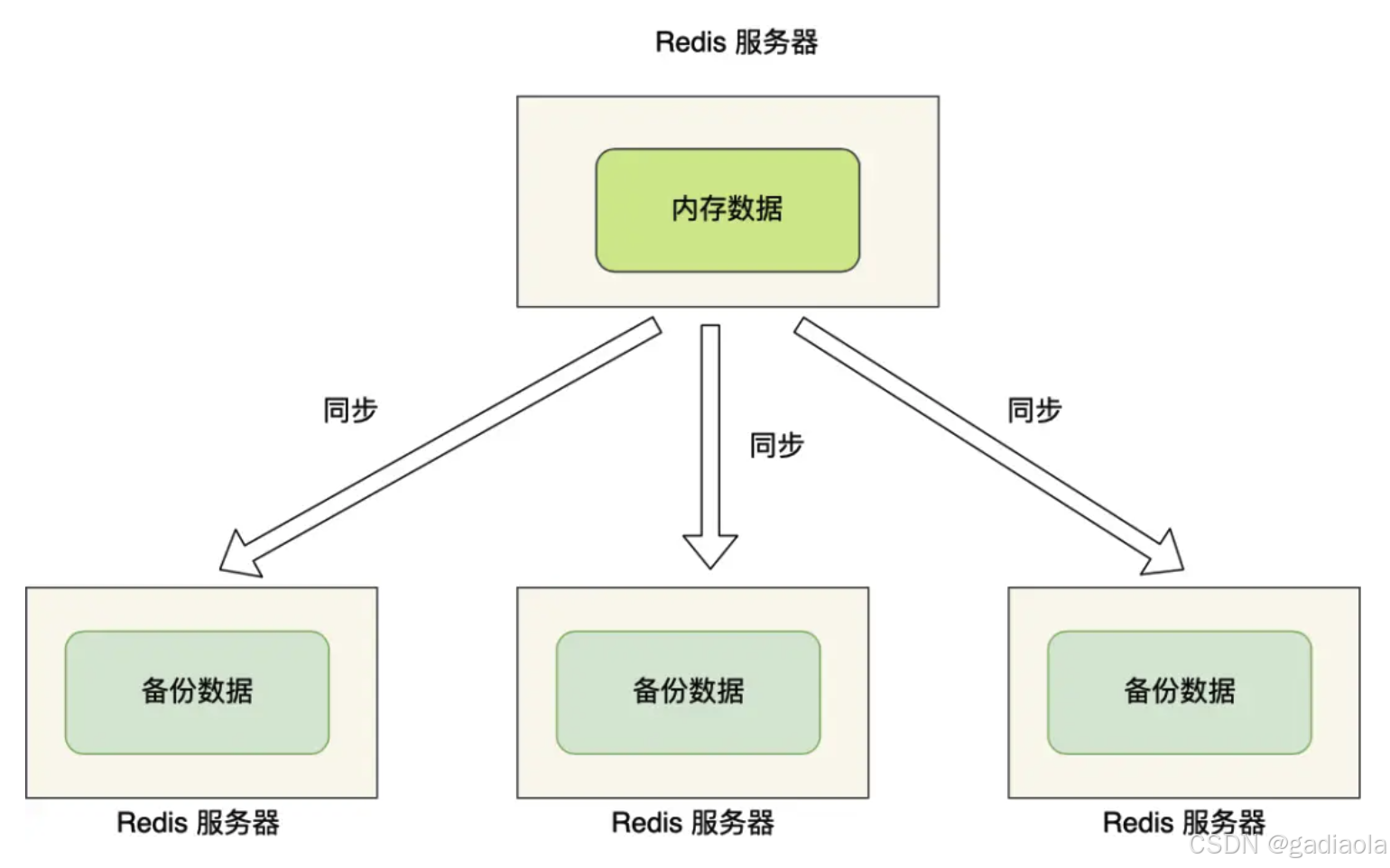

由于数据都是存储在一台服务器上,如果出事就麻烦了,比如:

- 如果服务器发生了宕机,由于数据恢复是需要点时间,那么这个期间是无法服务新的请求的;

- 如果这台服务器的硬盘出现了故障,可能数据就都丢失了。

要避免这种单点故障,最好的办法是将数据备份到其他服务器上,让这些服务器也可以对外提供服务,这样即使有一台服务器出现了故障,其他服务器依然可以继续提供服务。

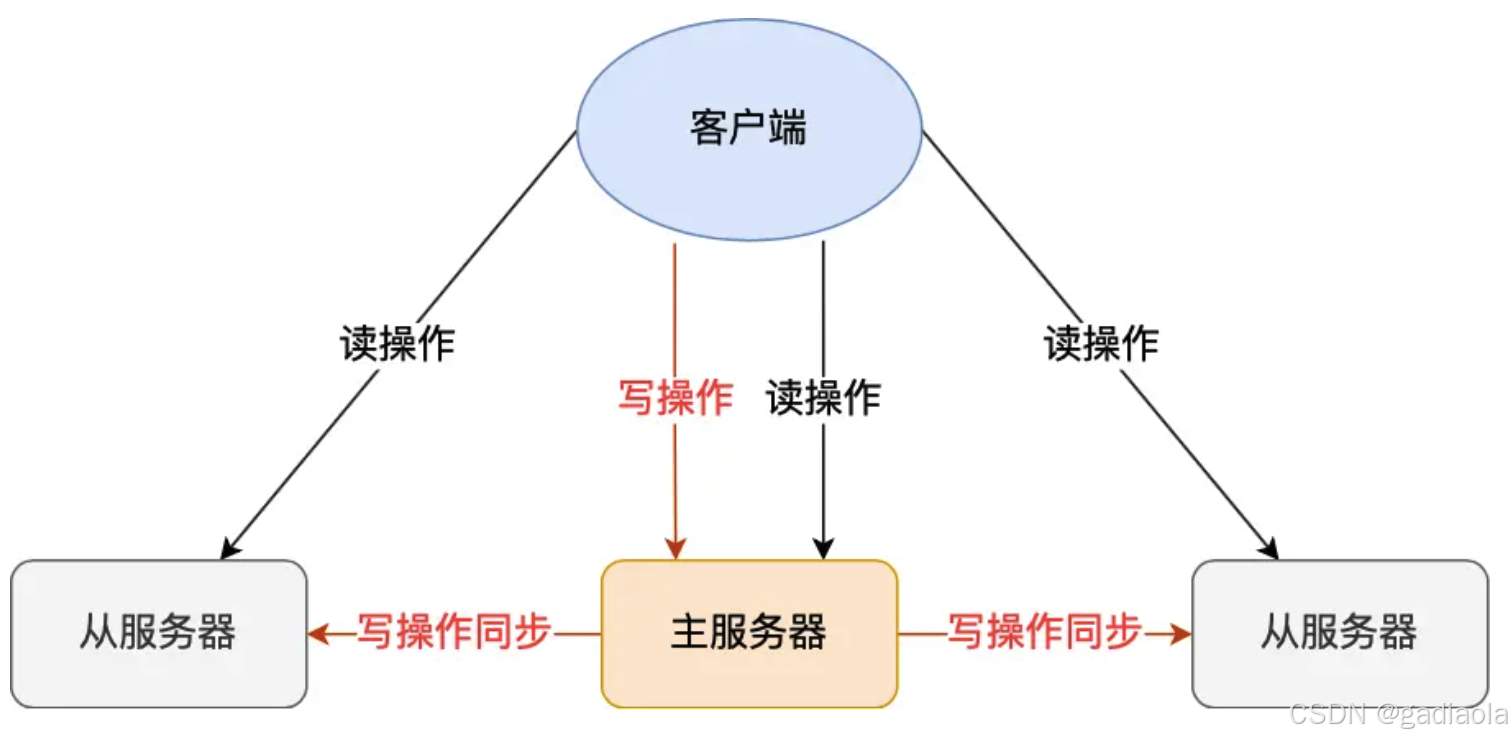

这些服务器之间的数据如何保持一致性呢?数据的读写操作是否每台服务器都可以处理?

Redis 提供了主从复制模式,来避免上述的问题。

这个模式可以保证多台服务器的数据一致性,且主从服务器之间采用的是「读写分离」的方式。

主服务器可以进行读写操作,当发生写操作时自动将写操作同步给从服务器,而从服务器一般是只读,并接受主服务器同步过来写操作命令,然后执行这条命令。

也就是说,所有的数据修改只在主服务器上进行,然后将最新的数据同步给从服务器,这样就使得主从服务器的数据是一致的。

(一)全量同步

多台服务器之间要通过什么方式来确定谁是主服务器,或者谁是从服务器呢?

我们可以使用 replicaof(Redis 5.0 之前使用 slaveof)命令形成主服务器和从服务器的关系。

比如,现在有服务器 A 和服务器 B,我们在服务器 B 上执行下面这条命令:

# 服务器 B 执行这条命令

replicaof <服务器 A 的 IP 地址> <服务器 A 的 Redis 端口号>接着,服务器 B 就会变成服务器 A 的「从服务器」,然后与主服务器进行第一次同步。

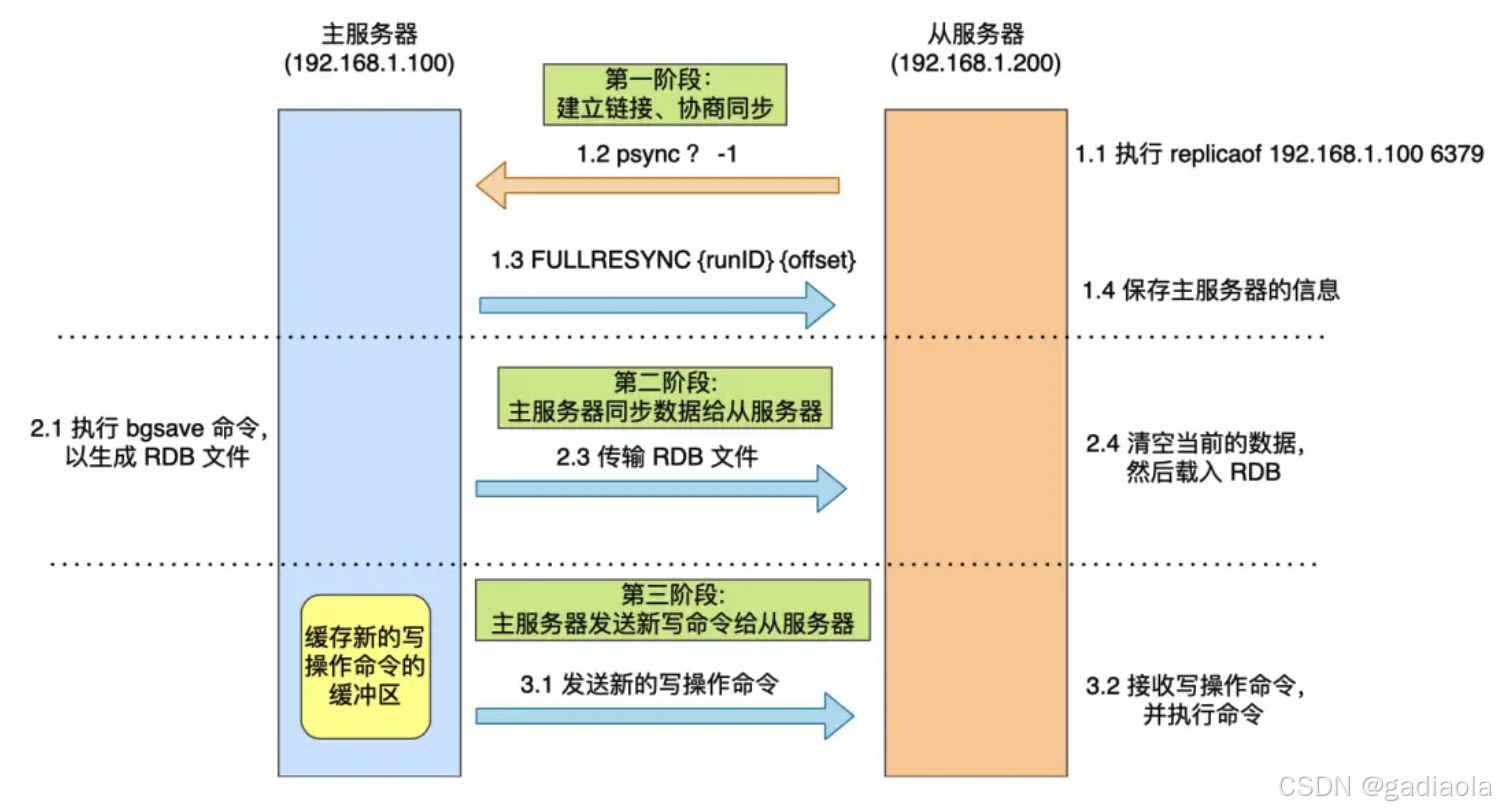

主从服务器间的第一次同步的过程可分为三个阶段:

- 第一阶段是建立链接、协商同步;

- 第二阶段是主服务器同步数据给从服务器;

- 第三阶段是主服务器发送新写操作命令给从服务器。

第一阶段:建立链接、协商同步

执行了 replicaof 命令后,从服务器就会给主服务器发送 psync 命令,表示要进行数据同步。

psync 命令包含两个参数,分别是主服务器的 runID 和复制进度 offset。

- runID,每个 Redis 服务器在启动时都会自动产生一个随机 ID 来唯一标识自己。当从服务器和主服务器第一次同步时,因为不知道主服务器的 run ID,所以将其设置为“?”。

- offset,表示复制的进度,第一次同步时,其值为 -1。

主服务器收到 psync 命令后,会用 FULLRESYNC 作为响应命令返回给对方。 并且这个响应命令会带上两个参数:主服务器的 runID 和主服务器目前的复制进度 offset。从服务器收到响应后,会记录这两个值。

FULLRESYNC 响应命令的意图是采用全量复制的方式,也就是主服务器会把所有的数据都同步给从服务器。

所以,第一阶段的工作时为了全量复制做准备。

第二阶段:主服务器同步数据给从服务器

接着,主服务器会执行 bgsave 命令来生成 RDB 文件,然后把文件发送给从服务器。

从服务器收到 RDB 文件后,会先清空当前的数据,然后载入 RDB 文件。

这里有一点要注意,主服务器生成 RDB 这个过程是不会阻塞主线程的,因为 bgsave 命令是产生了一个子进程来做生成 RDB 文件的工作,是异步工作的,这样 Redis 依然可以正常处理命令。

但是,这期间的写操作命令并没有记录到刚刚生成的 RDB 文件中,这时主从服务器间的数据就不一致了。

那么为了保证主从服务器的数据一致性,主服务器在下面这三个时间间隙中将收到的写操作命令,写入到 replication buffer 缓冲区里:

- 主服务器生成 RDB 文件期间;

- 主服务器发送 RDB 文件给从服务器期间;

- 「从服务器」加载 RDB 文件期间;

第三阶段:主服务器发送新写操作命令给从服务器

在主服务器生成的 RDB 文件发送完,从服务器收到 RDB 文件后,丢弃所有旧数据,将 RDB 数据载入到内存。完成 RDB 的载入后,会回复一个确认消息给主服务器。

接着,主服务器将 replication buffer 缓冲区里所记录的写操作命令发送给从服务器,从服务器执行来自主服务器 replication buffer 缓冲区里发来的命令,这时主从服务器的数据就一致了。

至此,主从服务器的第一次同步的工作就完成了。

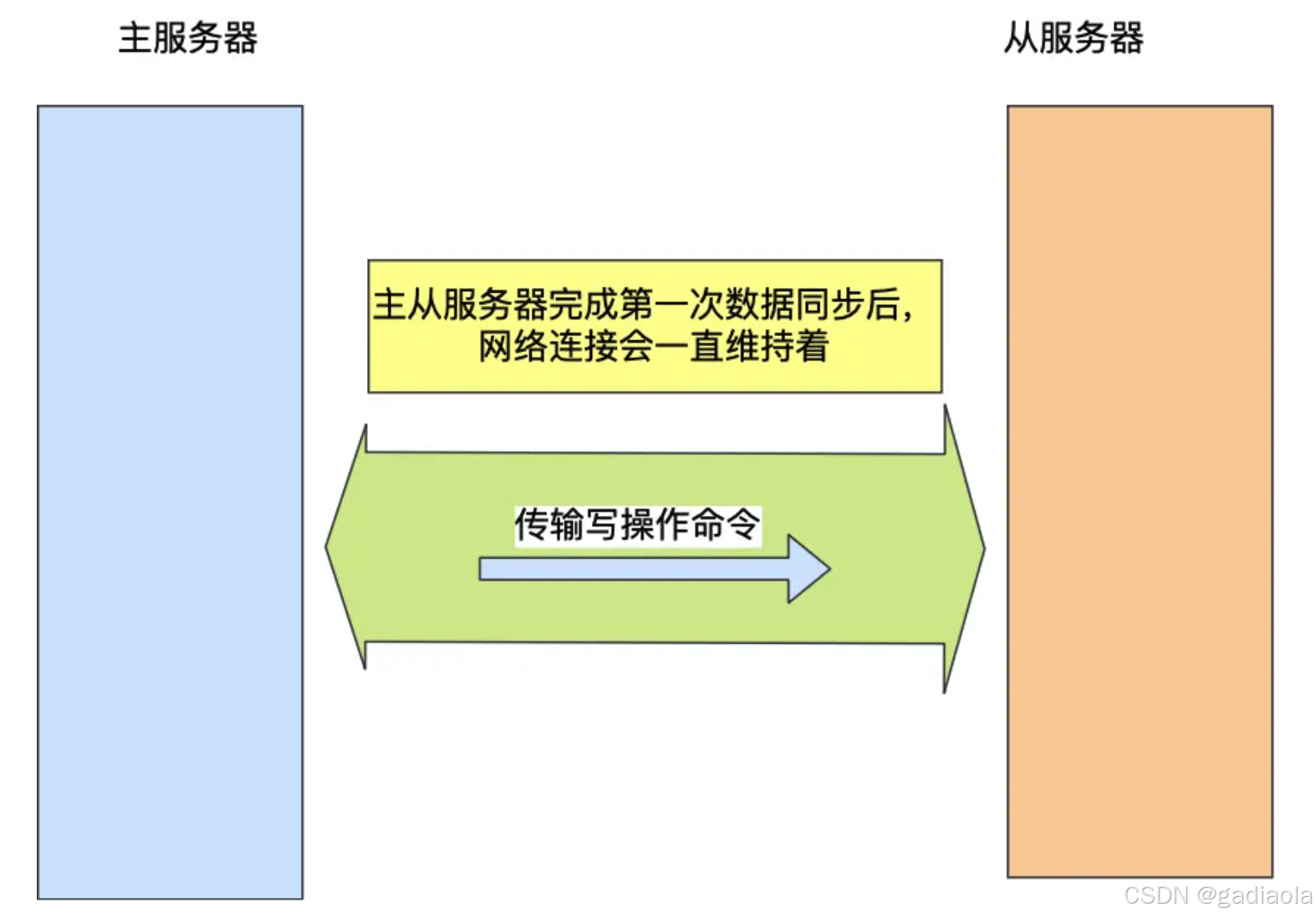

命令传播

主从服务器在完成第一次同步后,双方之间就会维护一个 TCP 连接

后续主服务器可以通过这个连接继续将写操作命令传播给从服务器,然后从服务器执行该命令,使得与主服务器的数据库状态相同。

而且这个连接是长连接的,目的是避免频繁的 TCP 连接和断开带来的性能开销。

上面的这个过程被称为基于长连接的命令传播,通过这种方式来保证第一次同步后的主从服务器的数据一致性。

主从从模式分担主服务器的压力

主服务器是可以有多个从服务器的,如果从服务器数量非常多,而且都与主服务器进行全量同步的话,就会带来两个问题:

- 由于是通过 bgsave 命令来生成 RDB 文件的,那么主服务器就会忙于使用 fork() 创建子进程,如果主服务器的内存数据非大,在执行 fork() 函数时是会阻塞主线程的,从而使得 Redis 无法正常处理请求;

- 传输 RDB 文件会占用主服务器的网络带宽,会对主服务器响应命令请求产生影响。

Redis 也是一样的,从服务器可以有自己的从服务器,我们可以把拥有从服务器的从服务器当作经理角色,它不仅可以接收主服务器的同步数据,自己也可以同时作为主服务器的形式将数据同步给从服务器,组织形式如下图:

通过这种方式,主服务器生成 RDB 和传输 RDB 的压力可以分摊到充当经理角色的从服务器。

(二)增量复制

主从服务器在完成第一次同步后,就会基于长连接进行命令传播。

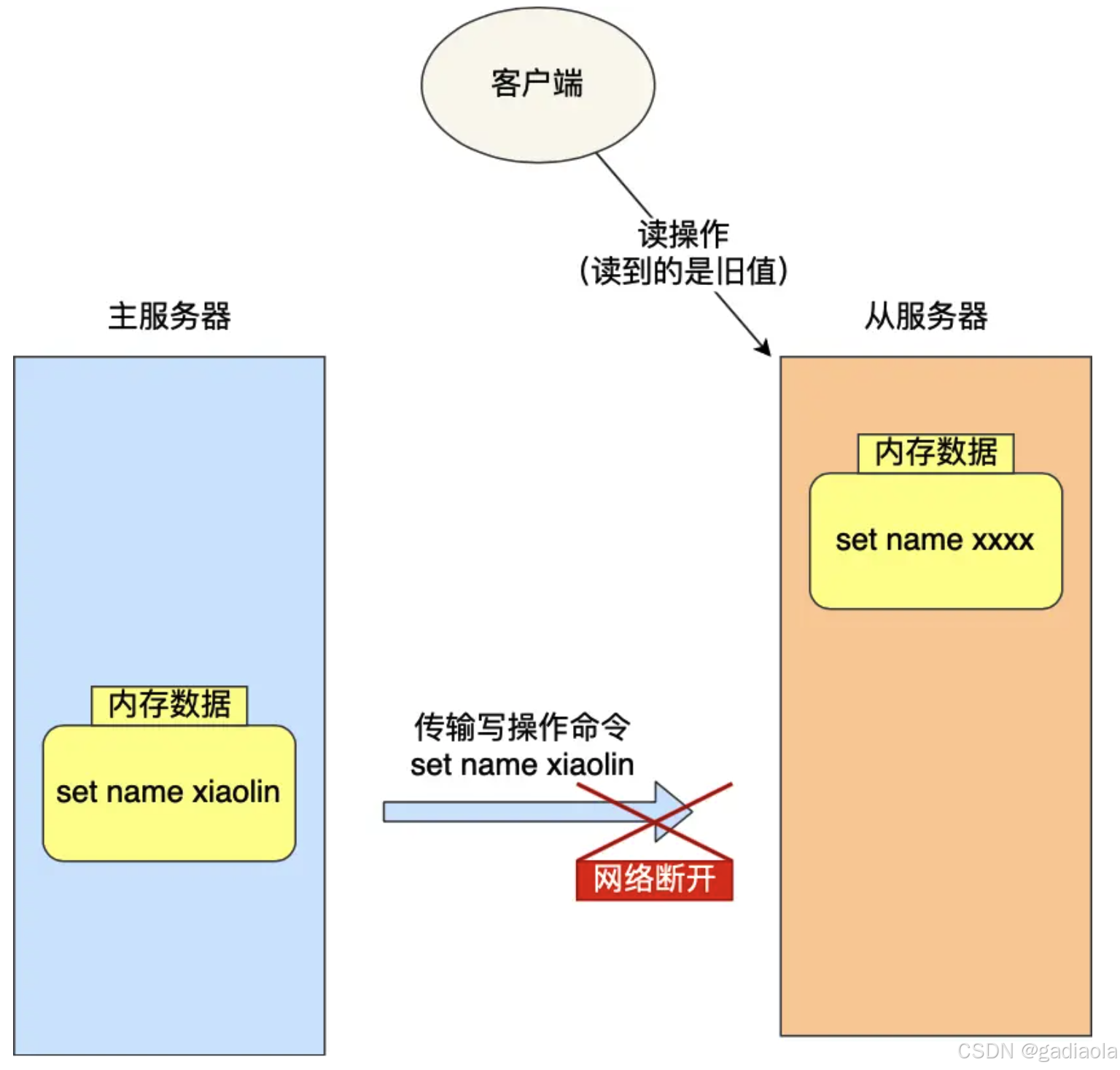

可是,网络总是不按套路出牌的嘛,说延迟就延迟,说断开就断开。

如果主从服务器间的网络连接断开了,那么就无法进行命令传播了,这时从服务器的数据就没办法和主服务器保持一致了,客户端就可能从「从服务器」读到旧的数据。

那么问题来了,如果此时断开的网络,又恢复正常了,要怎么继续保证主从服务器的数据一致性呢?

在 Redis 2.8 之前,如果主从服务器在命令同步时出现了网络断开又恢复的情况,从服务器就会和主服务器重新进行一次全量复制,很明显这样的开销太大了,必须要改进一波。

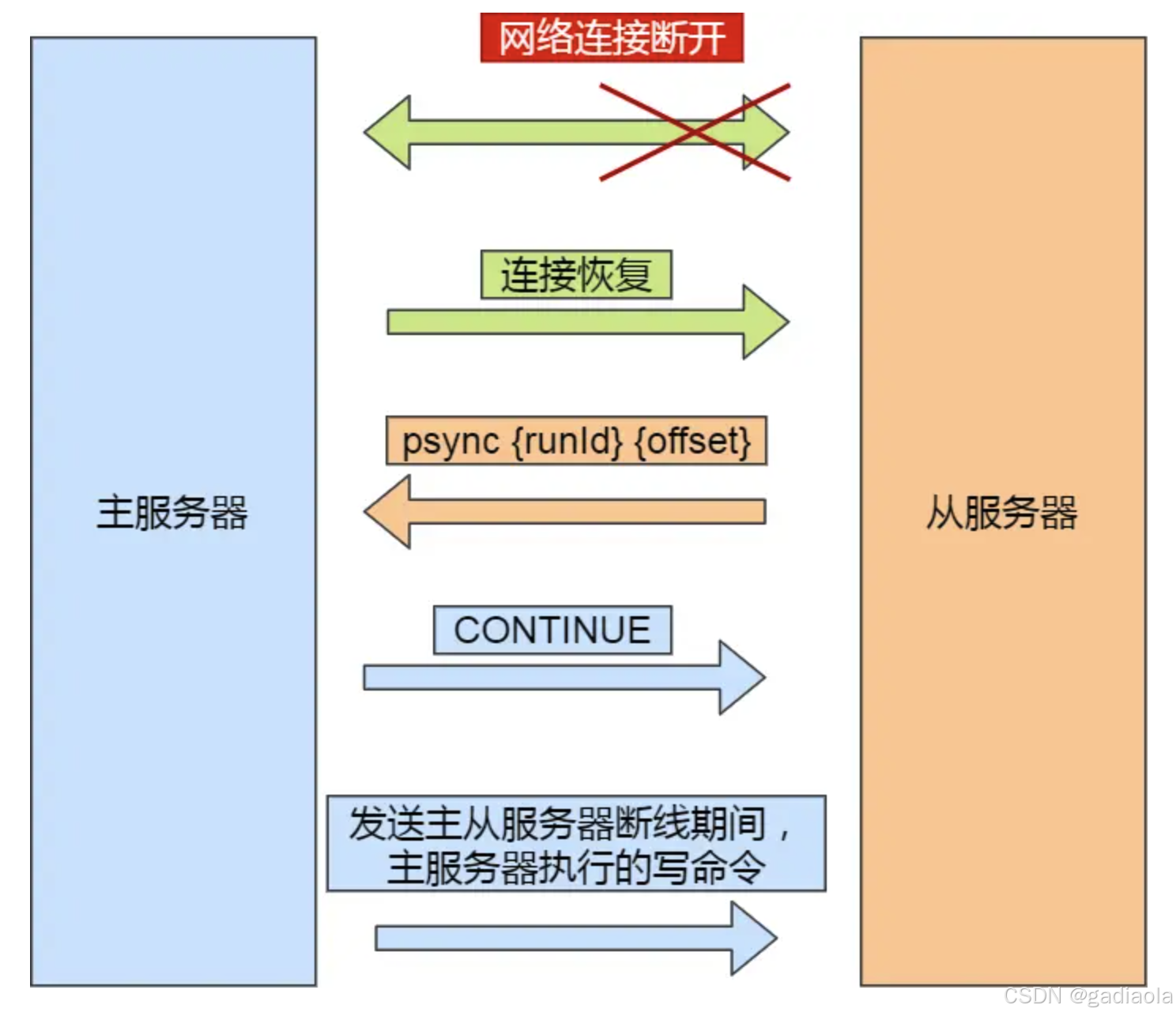

所以,从 Redis 2.8 开始,网络断开又恢复后,从主从服务器会采用增量复制的方式继续同步,也就是只会把网络断开期间主服务器接收到的写操作命令,同步给从服务器。

网络恢复后的增量复制过程如下图:

主要有三个步骤:

-

从服务器在恢复网络后,会发送 psync 命令给主服务器,此时的 psync 命令里的 offset 参数不是 -1;

-

主服务器收到该命令后,然后用 CONTINUE 响应命令告诉从服务器接下来采用增量复制的方式同步数据;

-

然后主服务器将主从服务器断线期间,所执行的写命令发送给从服务器,然后从服务器执行这些命令。

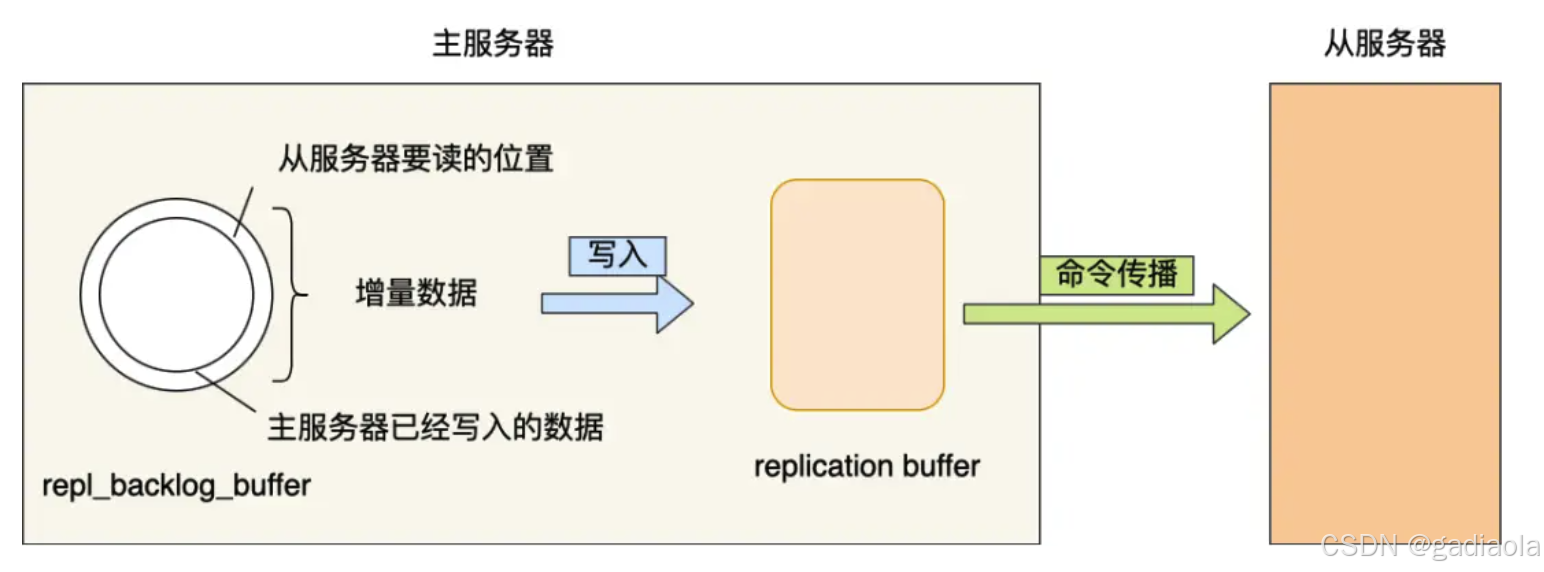

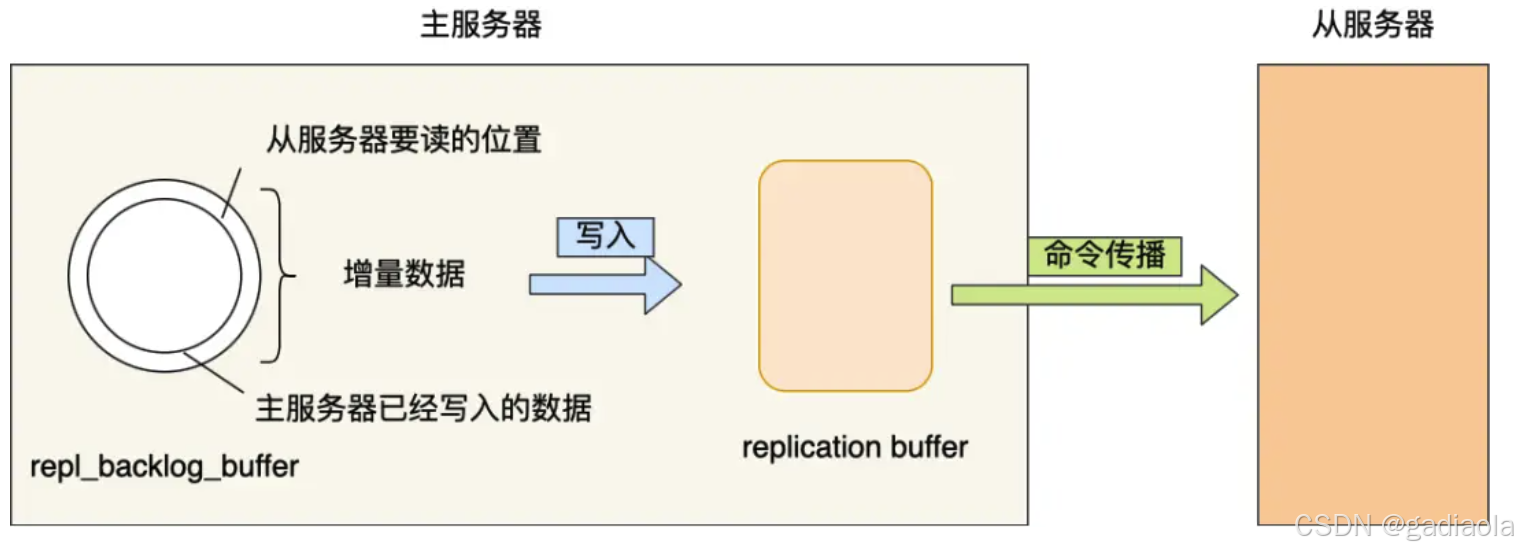

那么关键的问题来了,主服务器怎么知道要将哪些增量数据发送给从服务器呢?

答案藏在这两个东西里:

-

repl_backlog_buffer,是一个「环形」缓冲区,用于主从服务器断连后,从中找到差异的数据;

-

replication offset,标记上面那个缓冲区的同步进度,主从服务器都有各自的偏移量,主服务器使用 master_repl_offset 来记录自己「与」到的位置,从服务器使用 slave_repl_offset 来记录自己「读」到的位置。

那 repl_backlog_buffer 缓冲区是什么时候写入的呢?

在主服务器进行命令传播时,不仅会将写命令发送给从服务器,还会将写命令写入到 repl_backlog_buffer 缓冲区里,因此这个缓冲区里会保存着最近传播的写命令。

网络断开后,当从服务器重新连上主服务器时,从服务器会通过 psync 命令将自己的复制偏移量 slave_repl_offset 发送给主服务器,主服务器根据自己的 master_repl_offset 和 slave_repl_offset 之间的差距,然后来决定对从服务器执行哪种同步操作:

-

如果判断出从服务器要读取的数据还在 repl_backlog_buffer 缓冲区里,那么主服务器将采用增量同步的方式;

-

相反,如果判断出从服务器要读取的数据已经不存在 repl_backlog_buffer 缓冲区里,那么主服务器将采用全量同步的方式。

当主服务器在 repl_backlog_buffer 中找到主从服务器差异(增量)的数据后,就会将增量的数据写入到 replication buffer 缓冲区,这个缓冲区我们前面也提到过,它是缓存将要传输给从服务器的命令。

repl_backlog_buffer 缓存缓冲区的默认大小是 1M,并且由于它是一个环形缓冲区,所以当缓冲区写满后,主服务器继续写入的话,就会覆盖之前的数据。因此,当主服务器的写入速度远超于从服务器的读取速度,缓冲区的数据一下就会被覆盖。

那么在网络恢复时,如果从服务器想读的数据已经被覆盖了,主服务器就会采用全量同步,这个方式比增量同步的性能损耗要大很多。

因此,为了避免在网络恢复时,主服务器频繁地使用全量同步的方式,我们应该调整下 repl_backlog_buffer 缓冲区大小,尽可能的大一些,减少出现从服务器要读取的数据被覆盖的概率,从而使得主服务器采用增量同步的方式。

二、哨兵机制

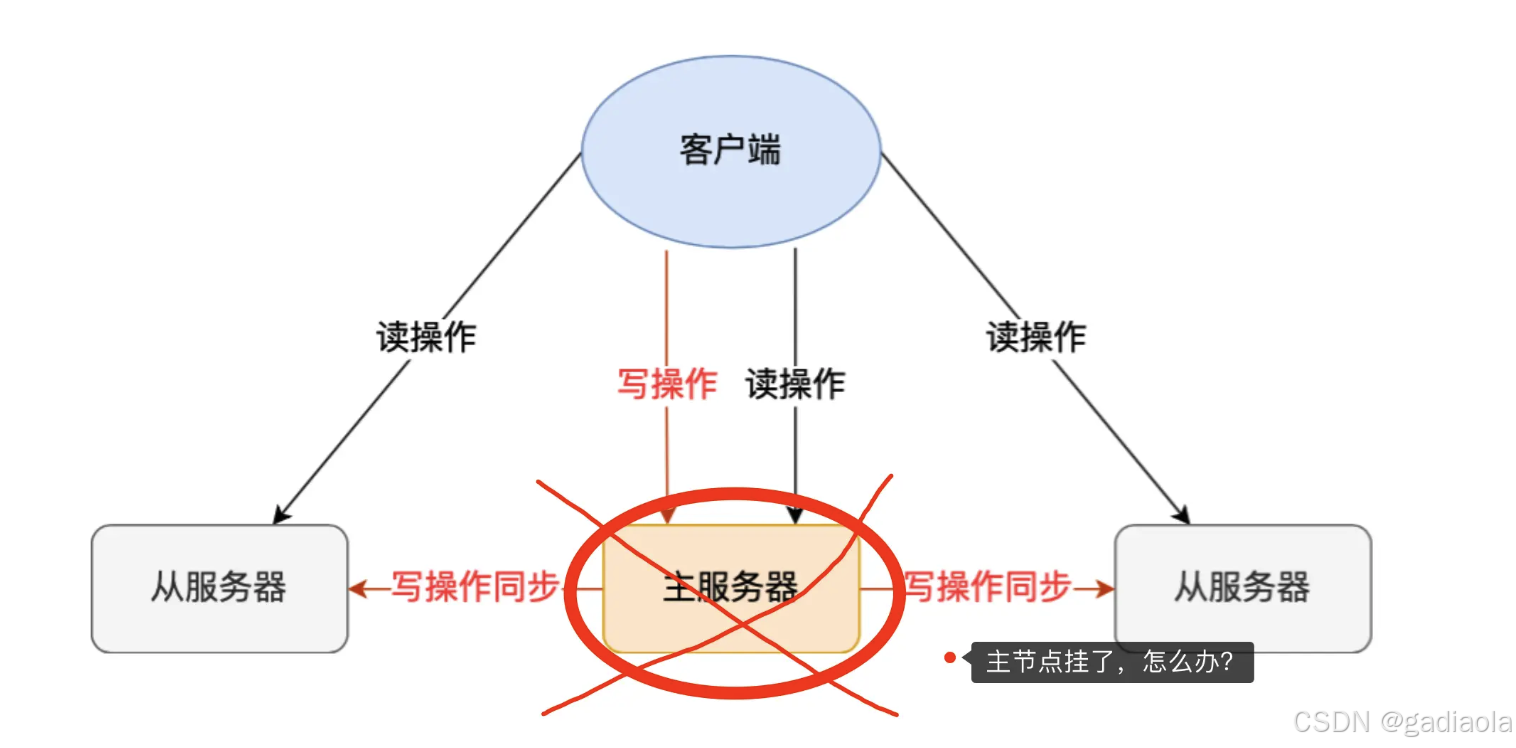

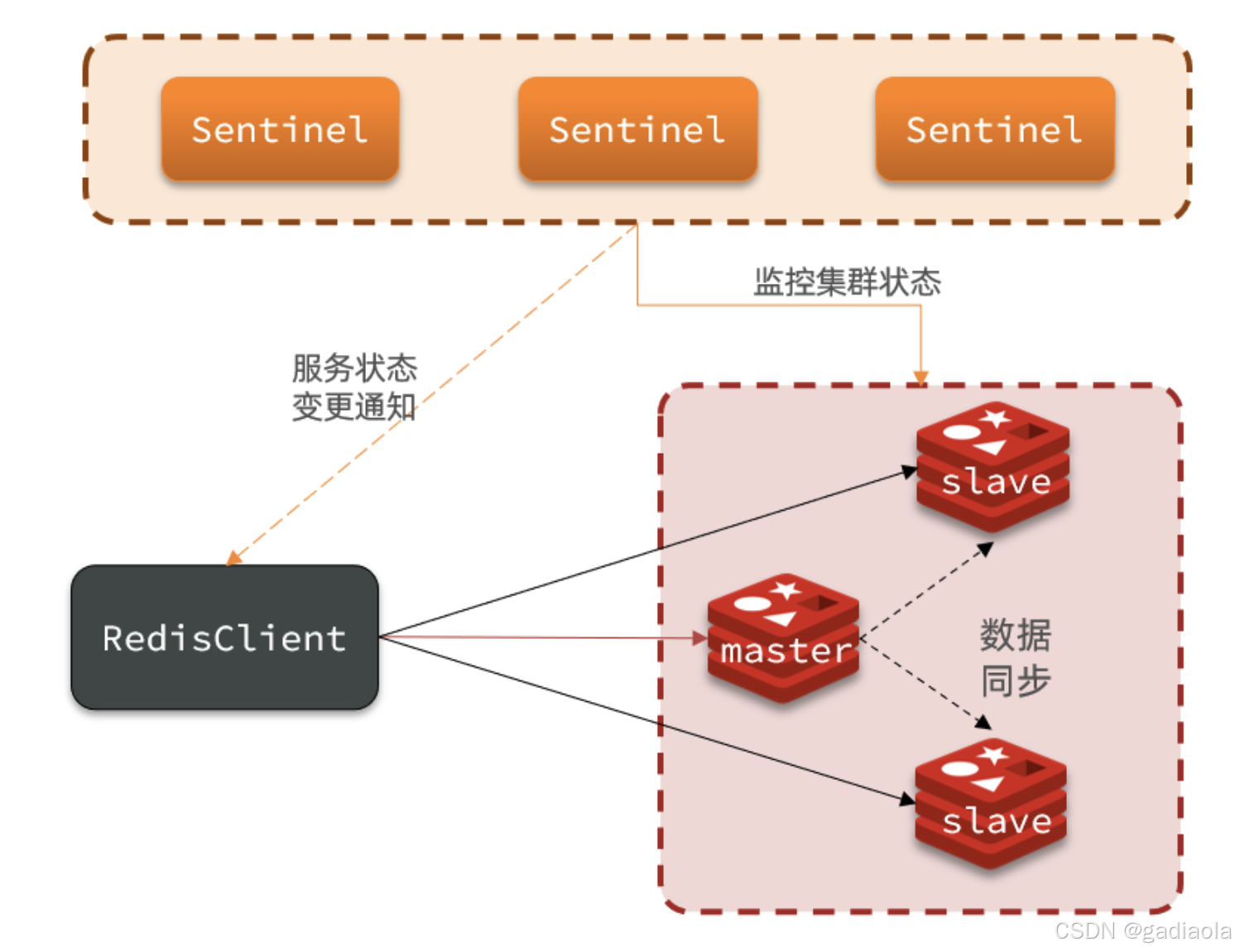

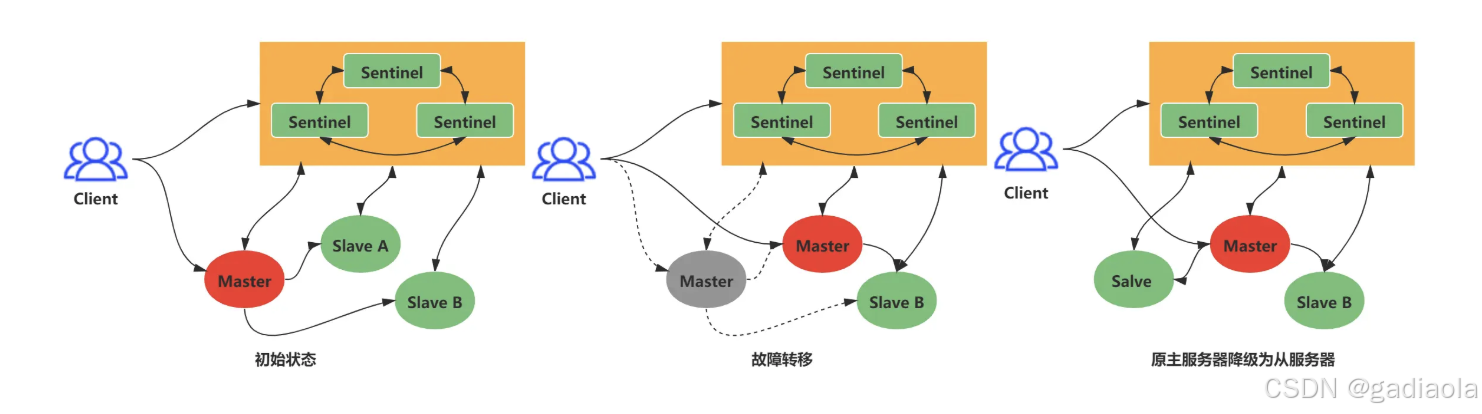

为什么要有哨兵机制?

在 Redis 的主从架构中,由于主从模式是读写分离的,如果主节点(master)挂了,那么将没有主节点来服务客户端的写操作请求,也没有主节点给从节点(slave)进行数据同步了。

这时如果要恢复服务的话,需要人工介入,选择一个「从节点」切换为「主节点」,然后让其他从节点指向新的主节点,同时还需要通知上游那些连接 Redis 主节点的客户端,将其配置中的主节点 IP 地址更新为「新主节点」的 IP 地址。

这样也不太“智能”了,要是有一个节点能监控「主节点」的状态,当发现主节点挂了,它自动将一个「从节点」切换为「主节点」的话,那么可以节省我们很多事情啊!

Redis 在 2.8 版本以后提供的哨兵 (Sentinel) 机制,它的作用是实现主从节点故障转移。它会监测主节点是否存活,如果发现主节点挂了,它就会选举一个从节点切换为主节点,并且把新主节点的相关信息通知给从节点和客户端。

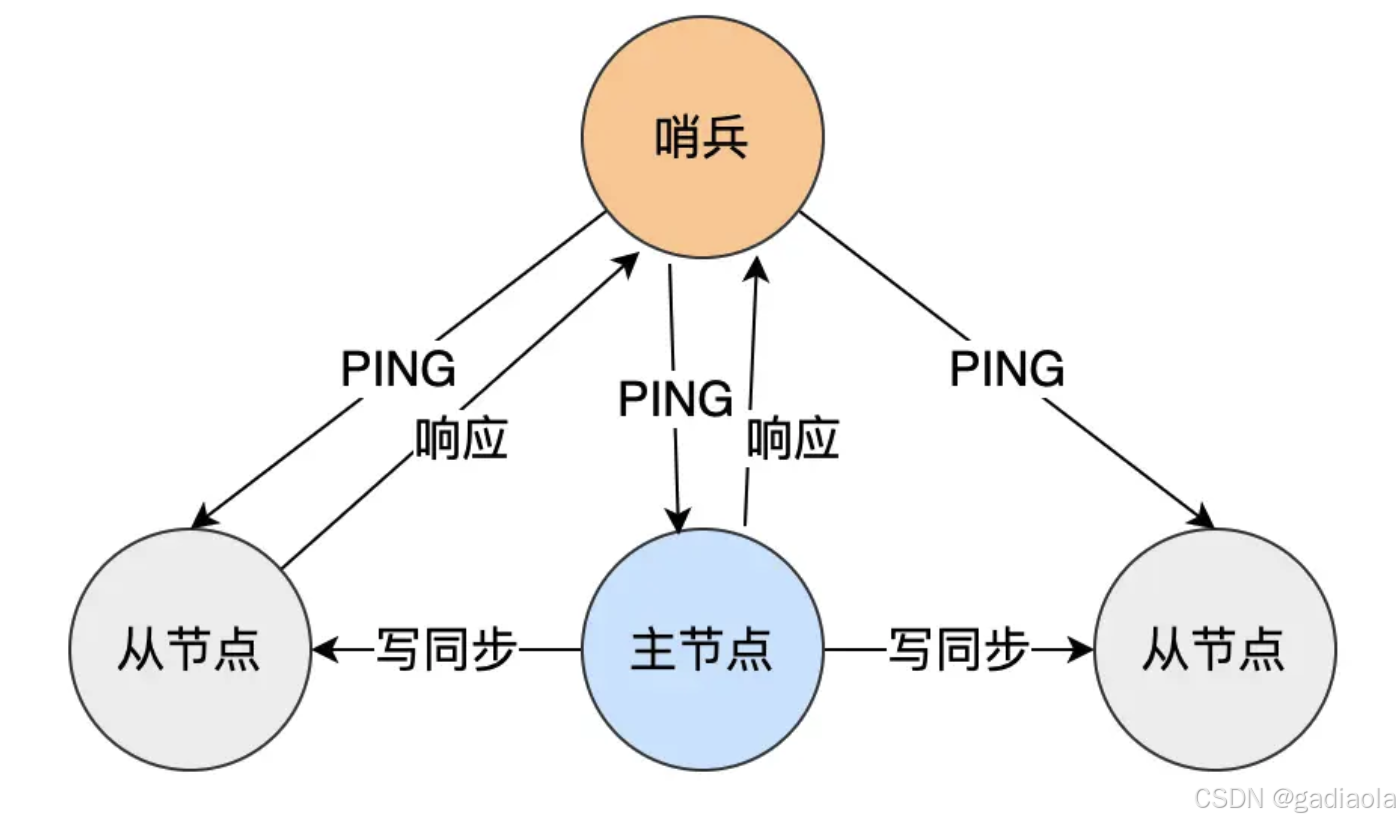

哨兵机制是如何工作的?

哨兵其实是一个运行在特殊模式下的 Redis 进程,所以它也是一个节点。从“哨兵”这个名字也可以看得出来,它相当于是“观察者节点”,观察的对象是主从节点。

当然,它不仅仅是观察那么简单,在它观察到有异常的状况下,会做出一些“动作”,来修复异常状态。

哨兵节点主要负责三件事情:监控、选主(自动故障恢复)、通知。

如何判断主节点真的故障了?

1. 主观下线

哨兵会每隔1秒给所有主从节点发送 PING 命令,当主从节点收到 PING 命令后,会发送一个响应命令给哨兵,这样就可以判断它们是否在正常运行。

如果主节点或者从节点没有在规定的时间内响应哨兵的 PING 命令,哨兵就会将它们标记为「主观下线」。这个「规定的时间」是配置项 down-after-milliseconds 参数设定的,单位是毫秒。

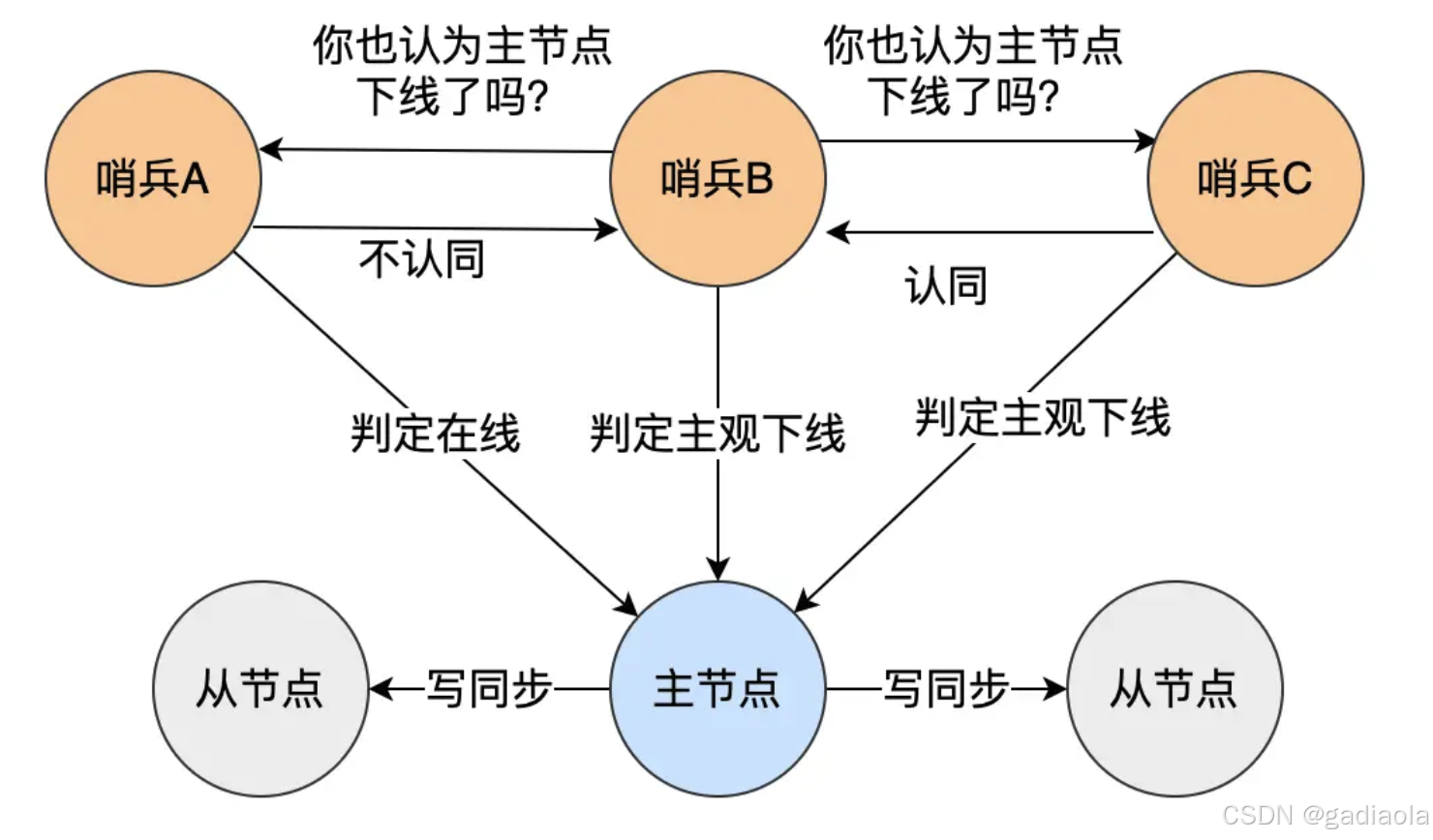

2. 客观下线

客观下线只适用于主节点。

之所以针对「主节点」设计「主观下线」和「客观下线」两个状态,是因为有可能「主节点」其实并没有故障,可能只是因为主节点的系统压力比较大或者网络发送了拥塞,导致主节点没有在规定时间内响应哨兵的 PING 命令。

所以,为了减少误判的情况,哨兵在部署的时候不会只部署一个节点,而是用多个节点部署成哨兵集群(最少需要三台机器来部署哨兵集群),通过多个哨兵节点一起判断,就可以就可以避免单个哨兵因为自身网络状况不好,而误判主节点下线的情况。同时,多个哨兵的网络同时不稳定的概率较小,由它们一起做决策,误判率也能降低。

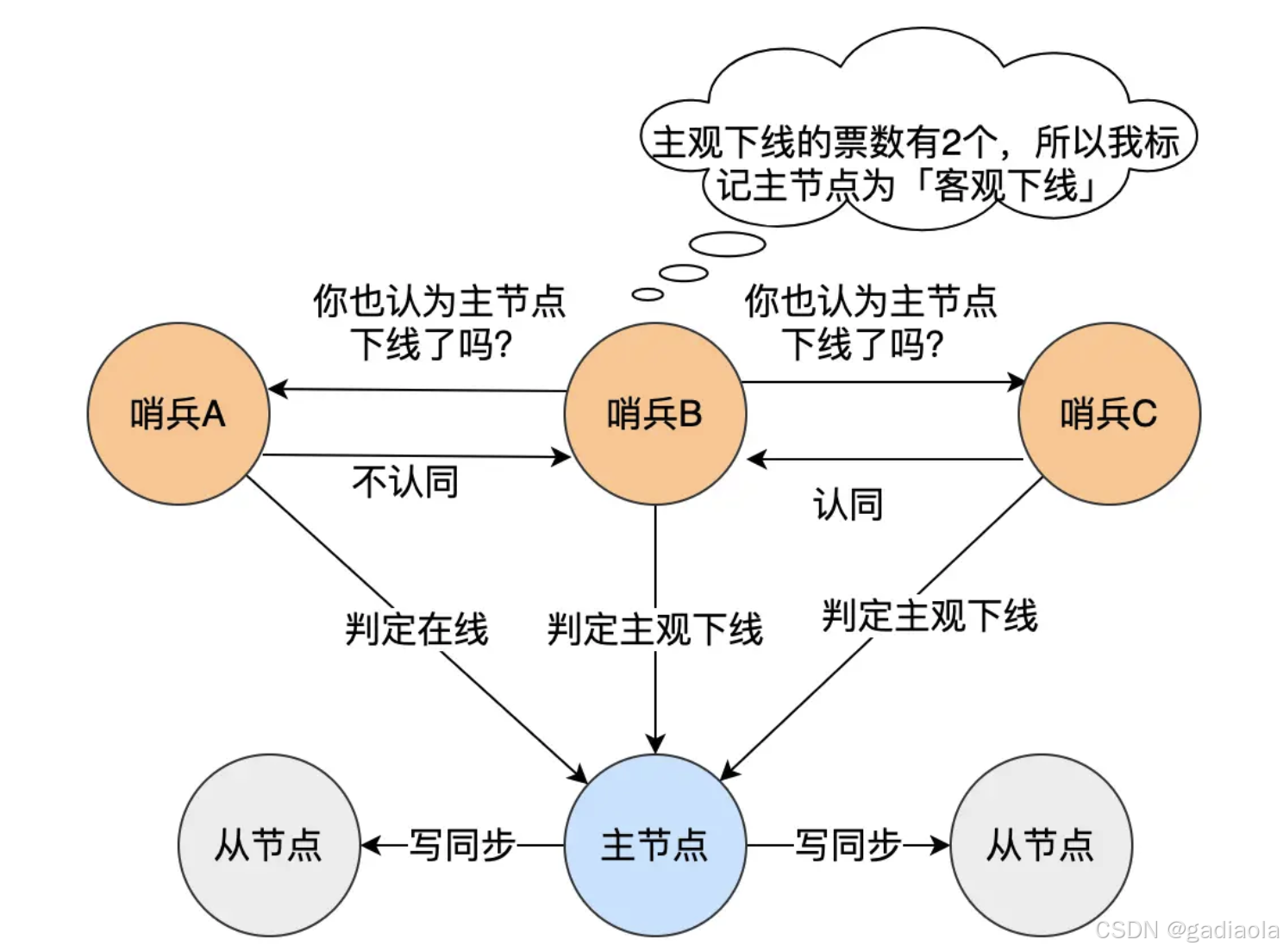

具体是怎么判定主节点为「客观下线」的呢?

当一个哨兵判断主节点为「主观下线」后,就会向其他哨兵发起命令,其他哨兵收到这个命令后,就会根据自身和主节点的网络状况,做出赞成投票或者拒绝投票的响应。

当这个哨兵的赞同票数达到哨兵配置文件中的 quorum 配置项设定的值后,这时主节点就会被该哨兵标记为「客观下线」。

例如,现在有 3 个哨兵,quorum 配置的是 2,那么一个哨兵需要 2 张赞成票,就可以标记主节点为“客观下线”了。这 2 张赞成票包括哨兵自己的一张赞成票和另外两个哨兵的赞成票。

PS:quorum 的值一般设置为哨兵个数的二分之一加 1,例如 3 个哨兵就设置 2。

哨兵判断完主节点客观下线后,哨兵就要开始在多个「从节点」中,选出一个从节点来做新主节点。

由哪个哨兵进行主从故障转移?

前面说过,为了更加“客观”的判断主节点故障了,一般不会只由单个哨兵的检测结果来判断,而是多个哨兵一起判断,这样可以减少误判概率,所以哨兵是以哨兵集群的方式存在的。

问题来了,由哨兵集群中的哪个节点进行主从故障转移呢?

所以这时候,还需要在哨兵集群中选出一个 leader,让 leader 来执行主从切换。

选举 leader 的过程其实是一个投票的过程,在投票开始前,肯定得有个「候选者」。

那谁来作为候选者呢?

哪个哨兵节点判断主节点为「客观下线」,这个哨兵节点就是候选者,所谓的候选者就是想当 Leader 的哨兵。

举个例子,假设有三个哨兵。当哨兵 B 先判断到主节点「主观下线后」,就会给其他实例发送 is-master-down-by-addr 命令。接着,其他哨兵会根据自己和主节点的网络连接情况,做出赞成投票或者拒绝投票的响应。

当哨兵B收到赞成票数达到哨兵配置文件中的 quorum 配置项设定的值后,就会将主节点标记为「客观下线」,此时的哨兵B就是一个 Leader 候选者。

候选者如何选举成为 Leader?

候选者会向其他哨兵发送命令,表明希望成为 Leader 来执行主从切换,并让所有其他哨兵对它进行投票。

每个哨兵只有一次投票机会,如果用完后就不能参与投票了,可以投给自己或投给别人,但是只有候选者才能把票投给自己。

那么在投票过程中,任何一个「候选者」,要满足两个条件:

-

第一,拿到半数以上的赞成票;

-

第二,拿到的票数同时还需要大于等于哨兵配置文件中的 quorum 值。

举个例子,假设哨兵节点有 3 个,quorum 设置为 2,那么任何一个想成为 Leader 的哨兵只要拿到 2 张赞成票,就可以选举成功了。如果没有满足条件,就需要重新进行选举。

这时候有的同学就会问了,如果某个时间点,刚好有两个哨兵节点判断到主节点为客观下线,那这时不就有两个候选者了?这时该如何决定谁是 Leader 呢?

每位候选者都会先给自己投票一票,然后向其他哨兵发起投票请求。如果投票者先收到「候选者 A」的投票请求,就会先投票给它,如果投票者用完投票机会后,收到「候选者 B」的投票请求后,就会拒绝投票。这样,候选者 A 先满足了上面的那个条件,所以「候选者 A」就会被选举为 Leader。

为什么哨兵节点至少要有 3 个?

如果哨兵集群中只有 2 个哨兵节点,此时如果一个哨兵想要成功成为 Leader,必须获得 2 票,而不是 1 票。

所以,如果哨兵集群中有个哨兵挂掉了,那么就只剩一个哨兵了,如果这个哨兵想要成为 Leader,这时票数就没办法达到 2 票,就无法成功成为 Leader,这时是无法进行主从节点切换的。

因此,通常我们至少会配置 3 个哨兵节点。这时,如果哨兵集群中有个哨兵挂掉了,那么还剩下两个哨兵,如果这个哨兵想要成为 Leader,这时还是有机会达到 2 票的,所以还是可以选举成功的,不会导致无法进行主从节点切换。

当然,你要问,如果 3 个哨兵节点,挂了 2 个怎么办?这个时候得人为介入了,或者增加多一点哨兵节点。

再说一个问题,Redis 1 主 4 从,5 个哨兵,quorum 设置为 3,如果 2 个哨兵故障,当主节点宕机时,哨兵能否判断主节点“客观下线”?主从能否自动切换?

-

哨兵集群可以判定主节点“客观下线”。 哨兵集群还剩下 3 个哨兵,当一个哨兵判断主节点“主观下线”后,询问另外 2 个哨兵后,有可能能拿到 3 张赞同票,这时就达到了 quorum 的值,因此,哨兵集群可以判定主节点为“客观下线”。

-

哨兵集群可以完成主从切换。 当有个哨兵标记主节点为「客观下线」后,就会进行选举 Leader 的过程,因为此时哨兵集群还剩下 3 个哨兵,那么还是可以拿到半数以上(5/2+1=3)的票,而且也达到了 quorum 值,满足了选举 Leader 的两个条件,所以就能选举成功,因此哨兵集群可以完成主从切换。

如果 quorum 设置为 2,并且如果有 3 个哨兵故障的话。此时哨兵集群还是可以判定主节点为“客观下线”,但是哨兵不能完成主从切换了,大家可以自己推演下。

如果 quorum 设置为 3,并且如果有 3 个哨兵故障的话,哨兵集群即不能判定主节点为“客观下线”,也不能完成主从切换了。

可以看到,quorum 为 2 的时候,并且如果有 3 个哨兵故障的话,虽然可以判定主节点为“客观下线”,但是不能完成主从切换,这样感觉「判定主节点为客观下线」这件事情做了一样,既然这样,还不如不要做,quorum 为 3 的时候,就可以避免这种无用功。

所以,quorum 的值建议设置为哨兵个数的二分之一加 1,例如 3 个哨兵就设置 2,5 个哨兵设置为 3,而且哨兵节点的数量应该是奇数。

主从故障转移的过程是怎样的?

主从故障转移操作包含以下四个步骤:

-

第一步:在已下线主节点(旧主节点)属下的所有「从节点」里面,挑选出一个从节点,并将其转换为主节点;

-

第二步:让已下线主节点属下的所有「从节点」修改复制目标,修改为复制「新主节点」;

-

第三步:将新主节点的 IP 地址和信息,通过「发布者/订阅者机制」通知给客户端;

-

第四步:继续监视旧主节点,当这个旧主节点重新上线时,将它设置为新主节点的从节点;

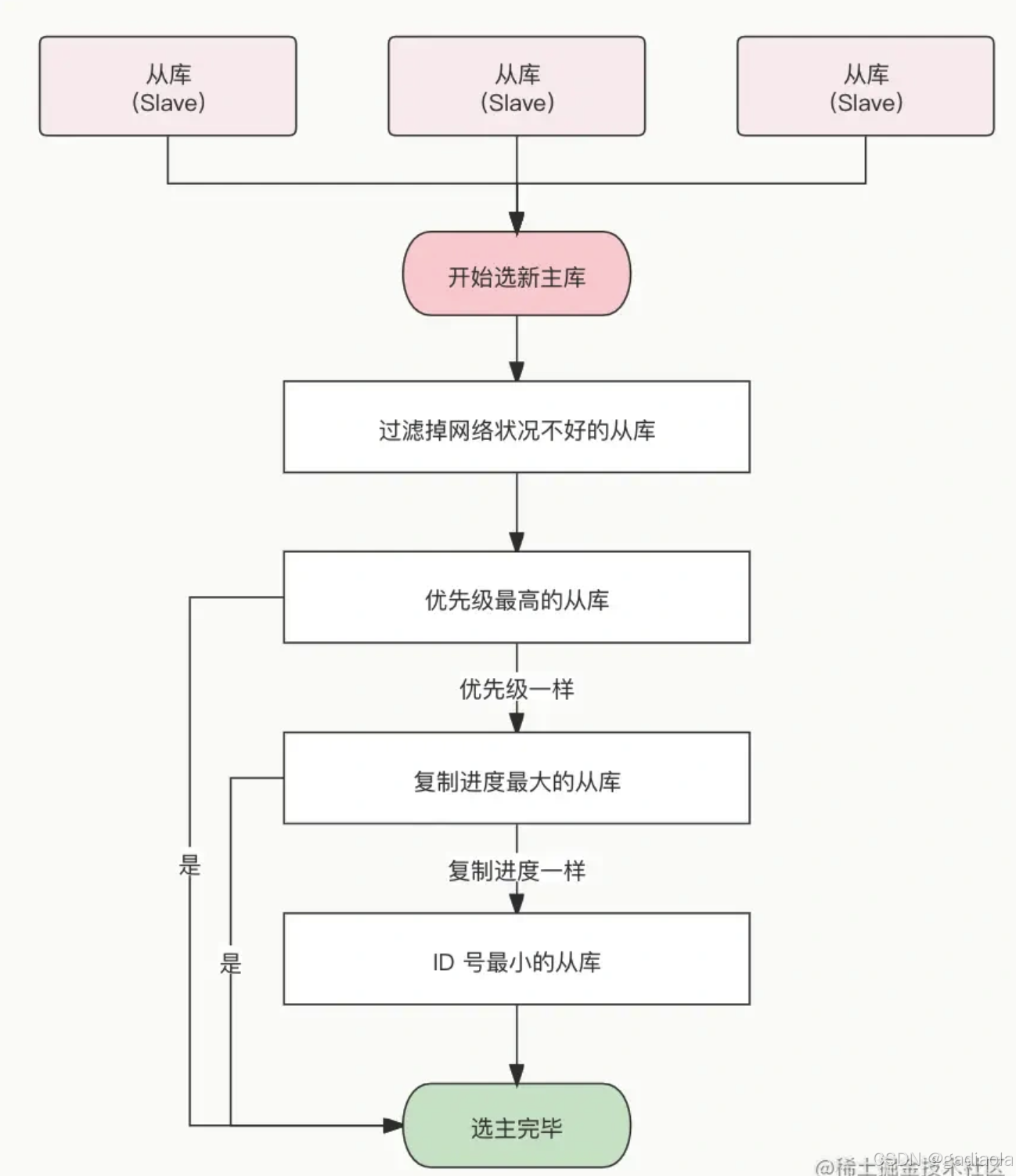

步骤一:选出新主节点

故障转移操作第一步要做的就是在已下线主节点属下的所有「从节点」中,挑选出一个状态良好、数据完整的从节点,然后向这个「从节点」发送 SLAVEOF no one 命令,将这个「从节点」转换为「主节点」。

那么多「从节点」,到底选择哪个从节点作为新主节点的?

随机的方式好吗?随机的方式,实现起来很简单,但是如果选到一个网络状态不好的从节点作为新主节点,那么可能在将来不久又要做一次从故障迁移。

所以,我们首先要把网络状态不好的从节点给过滤掉。首先把已经下线的从节点过滤掉,然后把以往网络连接状态不好的从节点也给过滤掉。

怎么判断从节点之前的网络连接状态不好呢?

Redis 有个叫 down-after-milliseconds * 10 配置项,其 down-after-milliseconds 是主从节点断连的最大连接超时时间。如果在 down-after-milliseconds 毫秒内,主从节点都没有通过网络联系上,我们就可以认为主从节点断连了。如果发生断连的次数超过了 10 次,就说明这个从节点的网络状况不好,不适合作为新主节点。

至此,我们就把网络状态不好的从节点过滤掉了,接下来要对所有从节点进行三轮考察:优先级、复制进度、ID 号。在进行每一轮考察的时候,哪个从节点优先胜出,就选择其作为新主节点。

-

第一轮考察:哨兵首先会根据从节点的优先级来进行排序,优先级越小排名越靠前。

-

第二轮考察:如果优先级相同,则查看复制的下标,哪个从「主节点」接收的复制数据多,哪个就靠前。

-

第三轮考察:如果优先级和下标都相同,就选择从节点 ID 较小的那个。

第一轮考察:优先级最高的从节点胜出

Redis 有个叫 slave-priority 配置项,可以给从节点设置优先级。

每一台从节点的服务器配置不一定是相同的,我们可以根据服务器性能配置来设置从节点的优先级。

比如,如果「A 从节点」的物理内存是所有从节点中最大的,那么我们可以把「A 从节点」的优先级设置成最高。这样当哨兵进行第一轮考虑的时候,优先级最高的 A 从节点就会优先胜出,于是就会成为新主节点。

第二轮考察:复制进度最靠前的从节点胜出

如果在第一轮考察中,发现优先级最高的从节点有两个,那么就会进行第二轮考察,比较两个从节点哪个复制进度。

什么是复制进度?主从架构中,主节点会将写操作同步给从节点,在这个过程中,主节点会用 master_repl_offset 记录当前的最新写操作在 repl_backlog_buffer 中的位置(如下图中的「主服务器已经写入的数据」的位置),而从节点会用 slave_repl_offset 这个值记录当前的复制进度(如下图中的「从服务器要读的位置」的位置)。

如果某个从节点的 slave_repl_offset 最接近 master_repl_offset,说明它的复制进度是最靠前的,于是就可以将它选为新主节点。

第三轮考察:ID 号小的从节点胜出

如果在第二轮考察中,发现有两个从节点优先级和复制进度都是一样的,那么就会进行第三轮考察,比较两个从节点的 ID 号、ID 号小的从节点胜出。

什么是 ID 号?每个从节点都有一个编号,这个编号就是 ID 号,是用来唯一标识从节点的。

选主流程图:

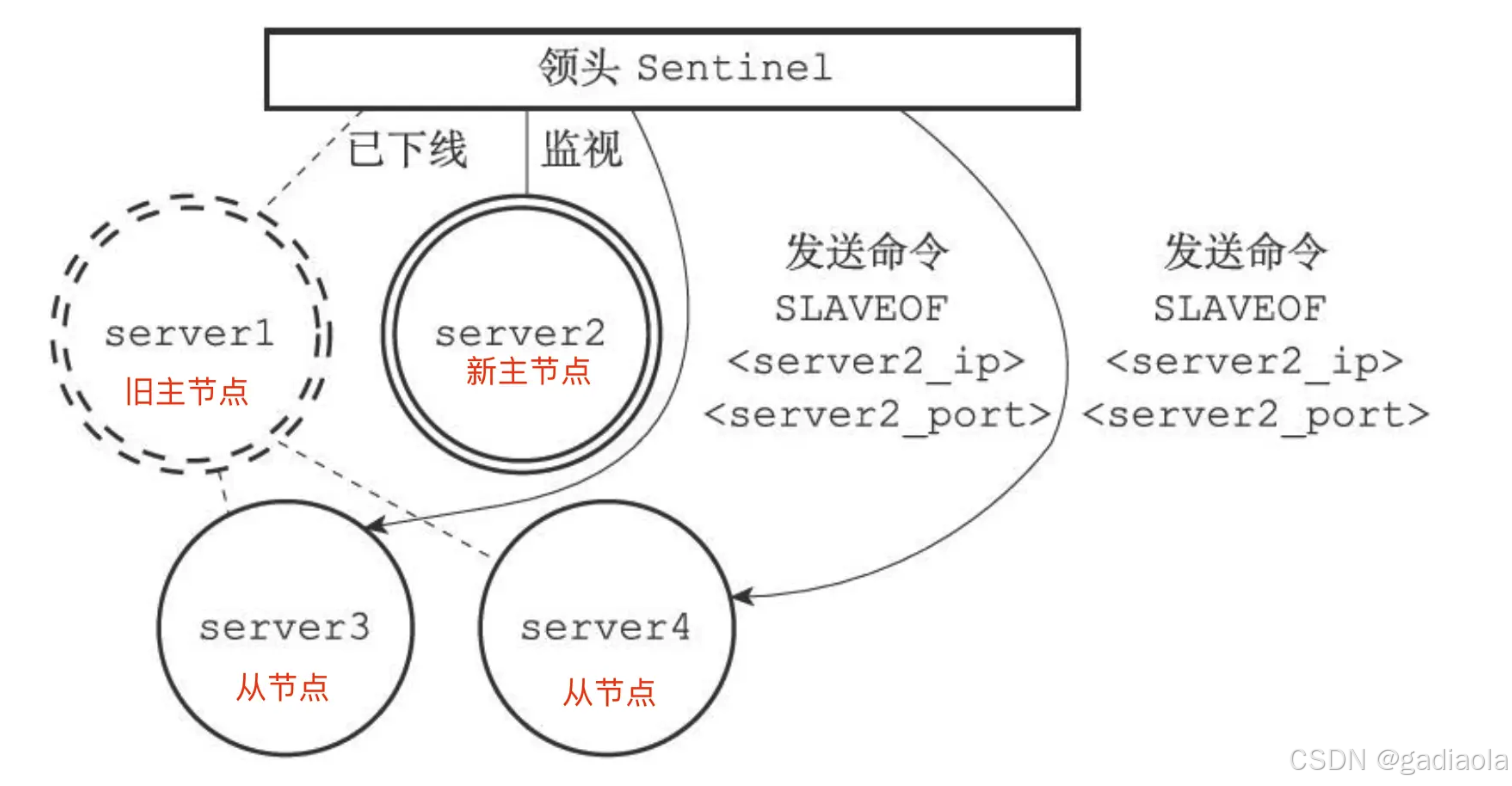

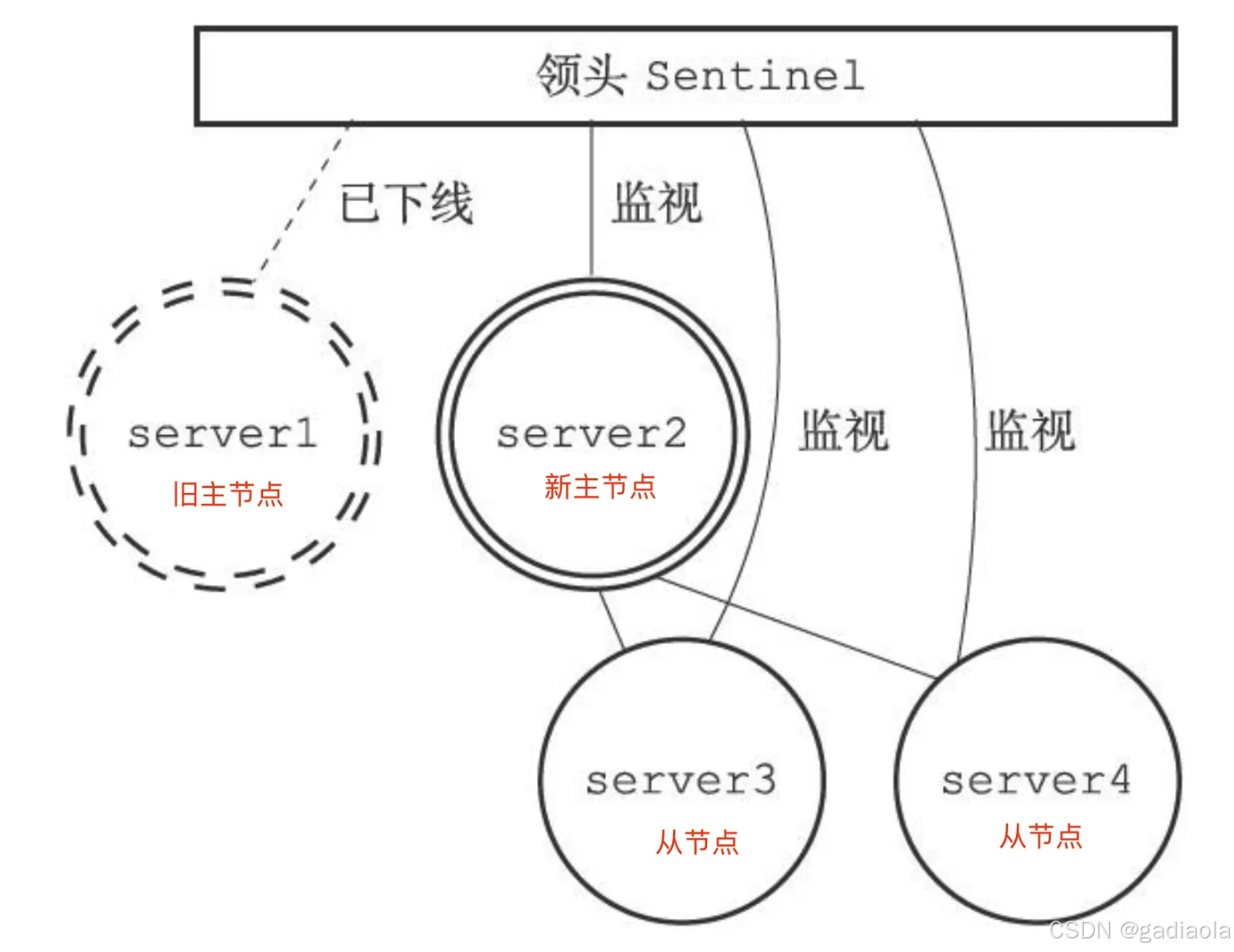

步骤二:将从节点指向新主节点

当新主节点出现之后,哨兵 leader 下一步要做的就是,让已下线主节点属下的所有「从节点」指向「新主节点」,这一动作可以通过向「从节点」发送 SLAVEOF 命令来实现。

如下图,哨兵 leader 向所有从节点(server3 和 server4)发送 SLAVEOF,让它们成为新主节点的从节点。

所有从节点指向新主节点后的拓扑图如下:

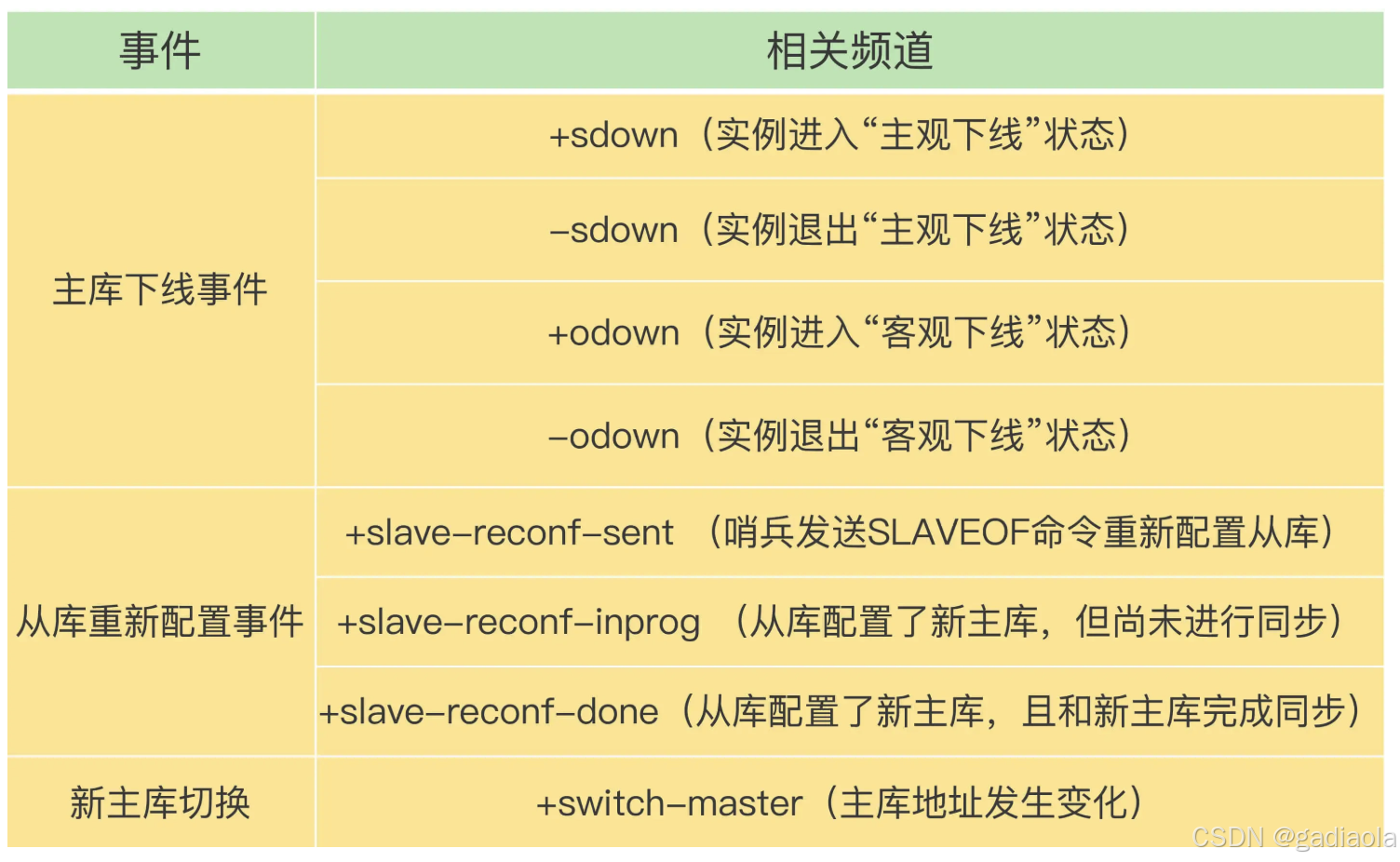

步骤三:通知客户的主节点已更换

经过前面一系列的操作后,哨兵集群终于完成主从切换的工作,那么新主节点的信息要如何通知给客户端呢?

这主要通过 Redis 的发布者/订阅者机制来实现的。每个哨兵节点提供发布者/订阅者机制,客户端可以从哨兵订阅消息。

哨兵提供的消息订阅频道有很多,不同频道包含了主从节点切换过程中的不同关键事件,几个常见的事件如下:

客户端和哨兵建立连接后,客户端会订阅哨兵提供的频道。主从切换完成后,哨兵就会向 +switch-master 频道发布新主节点的 IP 地址和端口的消息,这个时候客户端就可以收到这条信息,然后用这里面的新主节点的 IP 地址和端口进行通信了。

通过发布者/订阅者机制,有了这些事件通知,客户端不仅可以在主从切换后得到新主节点的连接信息,还可以监控到主从节点切换过程中发生的各个重要事件。这样,客户端就可以知道主从切换进行到哪一步了,有助于了解切换进度。

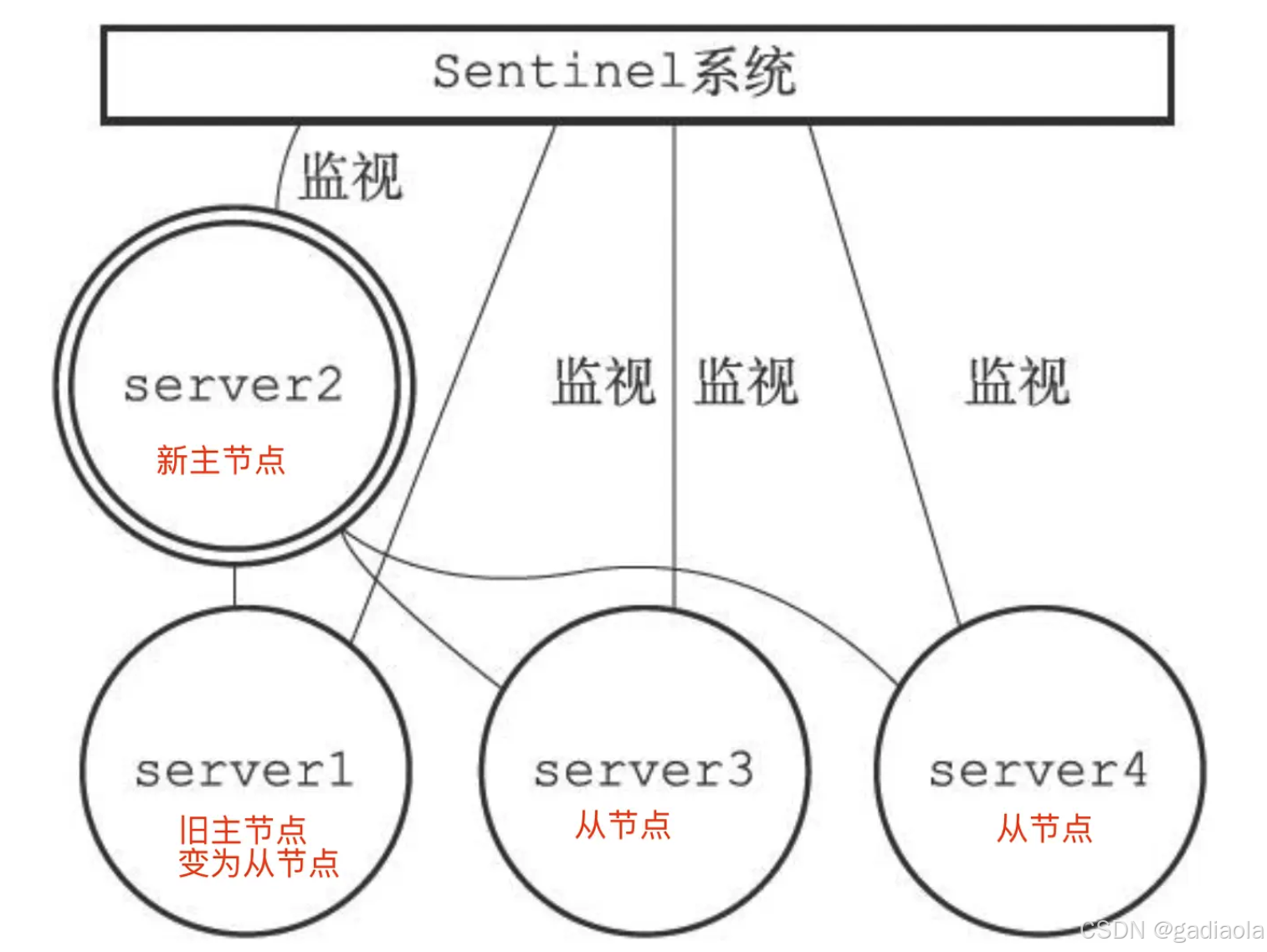

步骤四:将旧主节点变为从节点

故障转移操作最后要做的是,继续监视旧主节点,当旧主节点重新上线时,哨兵集群就会向它发送SLAVEOF 命令,让它成为新主节点的从节点,如下图:

至此,整个主从节点的故障转移的工作结束。

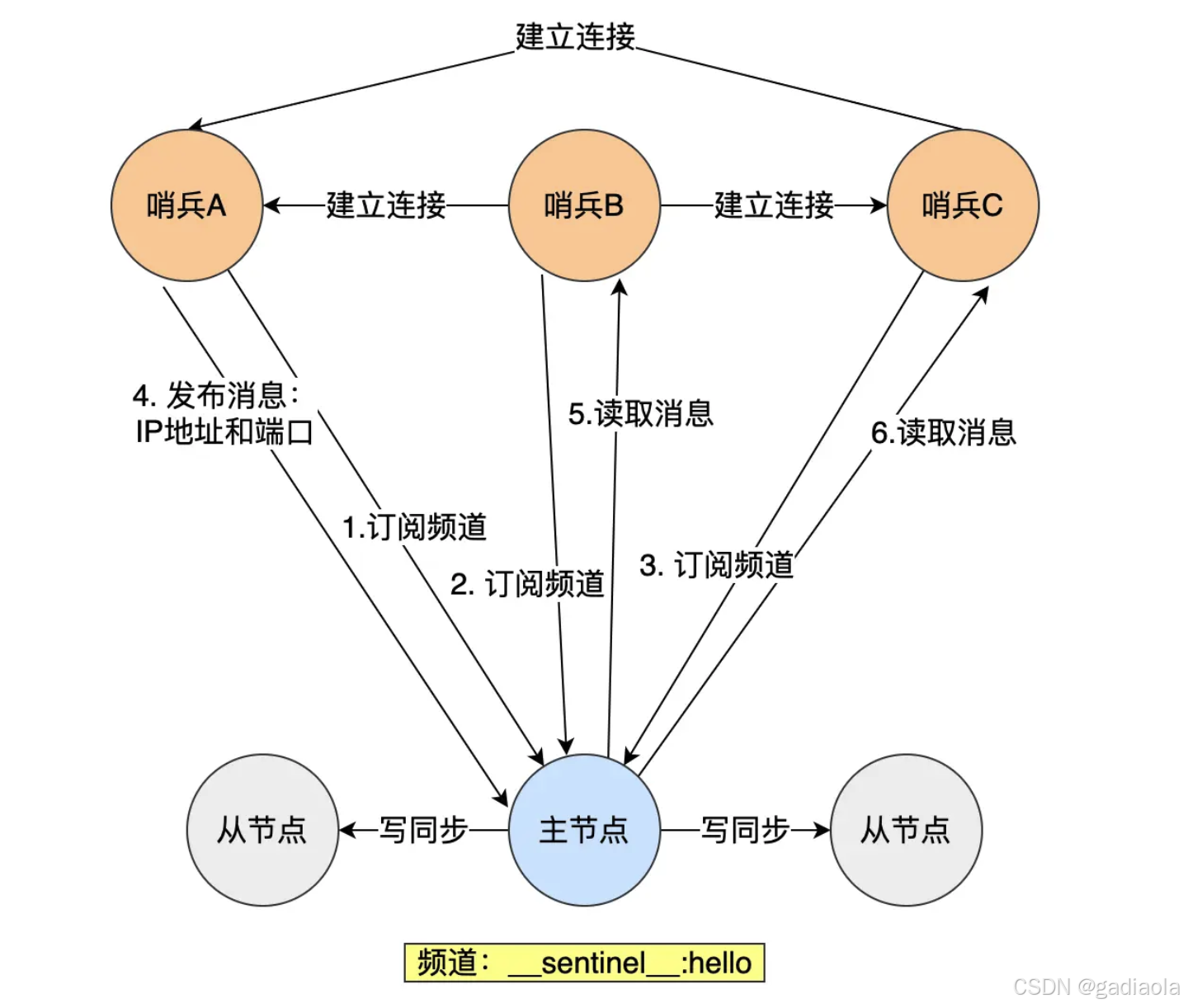

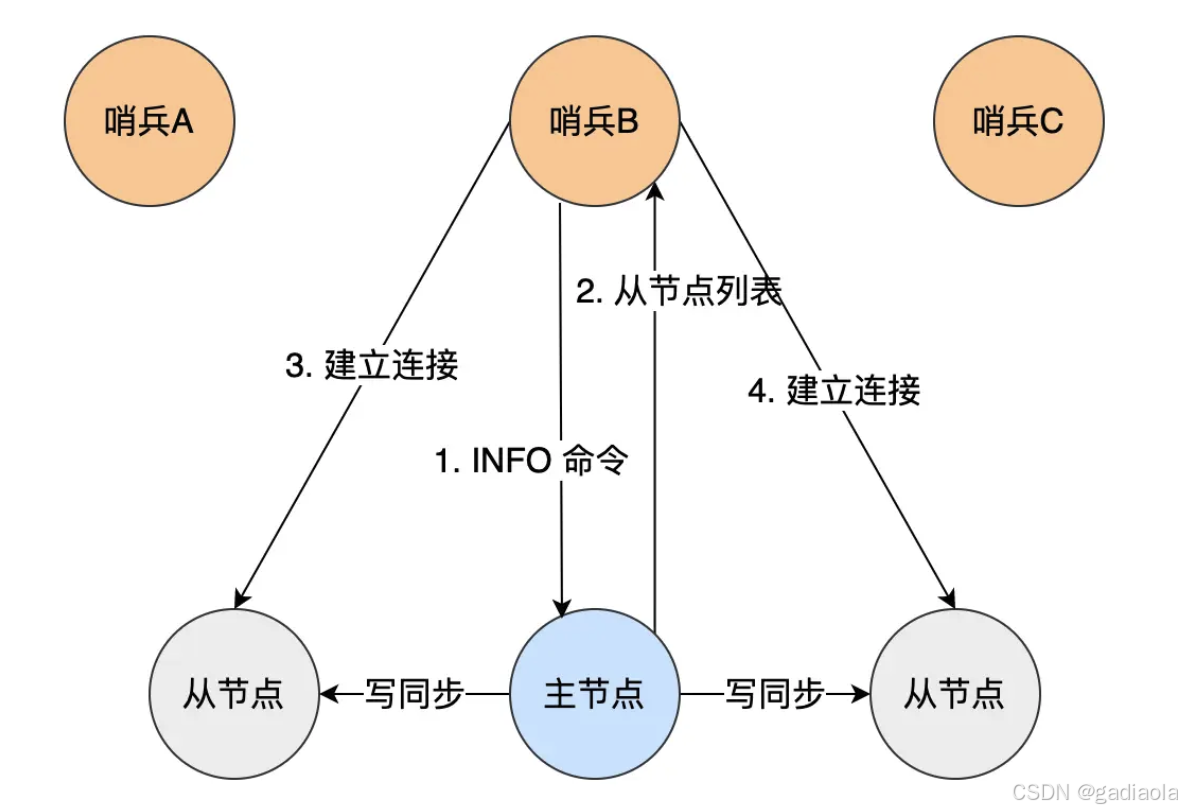

哨兵集群是如何组成的?

哨兵节点之间是通过 Redis 的发布者/订阅者机制来相互发现的。

在主从集群中,主节点上有一个名为 __sentinel_:hello 的频道,不同哨兵就是通过它来相互发现,实现互相通信的。

在下图中,哨兵 A 把自己的 IP 地址和端口的信息发布到 __sentinel_:hello 频道上,哨兵 B 和 C 订阅了该频道。那么此时,哨兵 B 和 C 就可以从这个频道直接获取哨兵 A 的 IP 地址和端口号。然后,哨兵 B、C 可以和哨兵 A 建立网络连接。

通过这个方式,哨兵B和C也可以建立网络连接,这样一来,哨兵集群就形成了。

哨兵集群会对「从节点」的运行状态进行监控,那哨兵集群如何知道「从节点」的信息?

主节点知道所有「从节点」的信息,所以哨兵会每 10 秒一次的频率向主节点发送 INFO 命令来获取所有「从节点」的信息。

如下图所示,哨兵 B 给主节点发送 INFO 命令,主节点接受到这个命令后,就会把从节点列表返回给哨兵。接着,哨兵就可以根据从节点列表中的连接信息,和每个从节点建立连接,并在这个连接上持续地对从节点进行监控。哨兵 A 和 C 可以通过相同的方法和从节点建立连接。

正是通过 Redis 的发布者/订阅者机制,哨兵之间可以相互感知,然后组成集群,同时,哨兵又通过INFO命令,在主节点里获得了所有从节点连接信息,于是就能和从节点建立连接,并进行监控了。

三、Redis Cluster

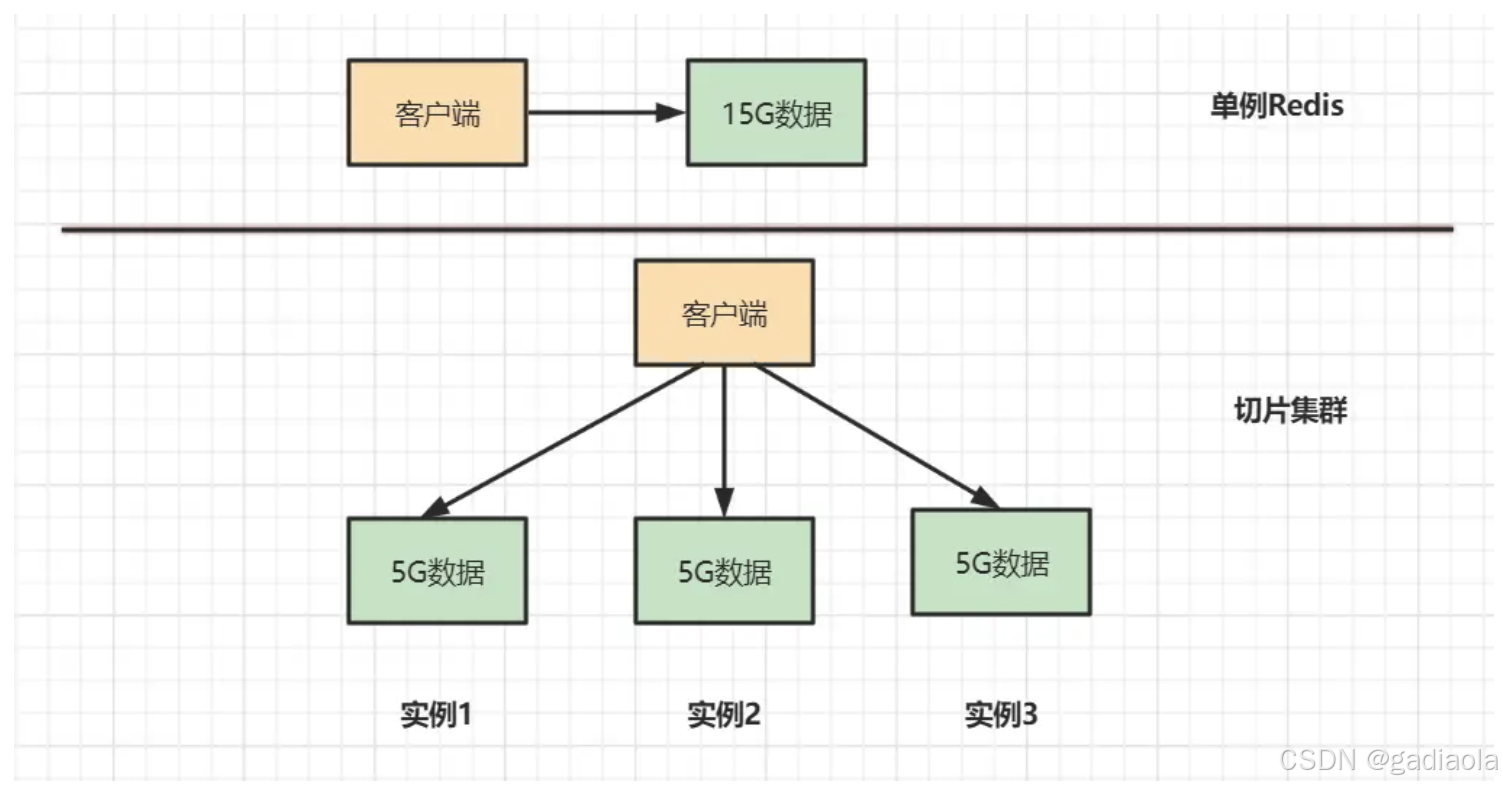

1. 为什么需要Redis Cluster?

哨兵模式基于主从模式,实现读写分离,它还可以自动切换,系统可用性更高。但是它每个节点存储的数据是一样的,浪费内存,并且不好在线扩容。

因此,Redis Cluster集群(切片集群的实现方案)应运而生,它在Redis3.0加入的,实现了Redis的分布式存储。对数据进行分片,也就是说每台Redis节点上存储不同的内容,来解决在线扩容的问题。并且,它可以保存大量数据,即分散数据到各个Redis实例,还提供复制和故障转移的功能。

比如你一个Redis实例保存15G甚至更大的数据,响应就会很慢,这是因为Redis RDB持久化机制导致的,Redis会fork子进程完成RDB持久化操作,fork执行的耗时与Redis数据量成正相关。

这时候你很容易想到,把15G数据分散来存储就好了嘛。这就是Redis切片集群的初衷。

切片集群是啥呢?来看个例子,如果你要用Redis保存15G的数据,可以用单实例Redis,或者3台Redis实例组成切片集群,对比如下:

切片集群和Redis Cluster的区别:Redis Cluster是从Redis3.0版本开始,官方提供的一种实现切片集群的方案。

既然数据是分片分布到不同Redis实例的,那客户端到底是怎么确定想要访问的数据在哪个实例上呢? 我们一起来看下Reids Cluster是怎么做的哈。

2. 客户端是怎样知道该访问哪个分片的?

Redis Cluster方案采用哈希槽(Hash Slot),来处理数据和实例之间的映射关系。

一个切片集群被分为16384个slot(槽),每个进入Redis的键值对,根据key进行散列,分配到这16384个插槽中的一个。使用的哈希映射也比较简单,用CRC16算法计算出一个16bit的值,再对16384取模。数据库中的每个键都属于这16384个槽的其中一个,集群中的每个节点都可以处理这16384个槽。

集群中的每个节点负责一部分的哈希槽,假设当前集群有A、B、C 3个节点,每个节点上负责的哈希槽数=16384/3,那么可能存在的一种分配:

-

节点A负责0~5460号哈希槽

-

节点B负责5461~10922号哈希槽

-

节点C负责10923~16383号哈希槽

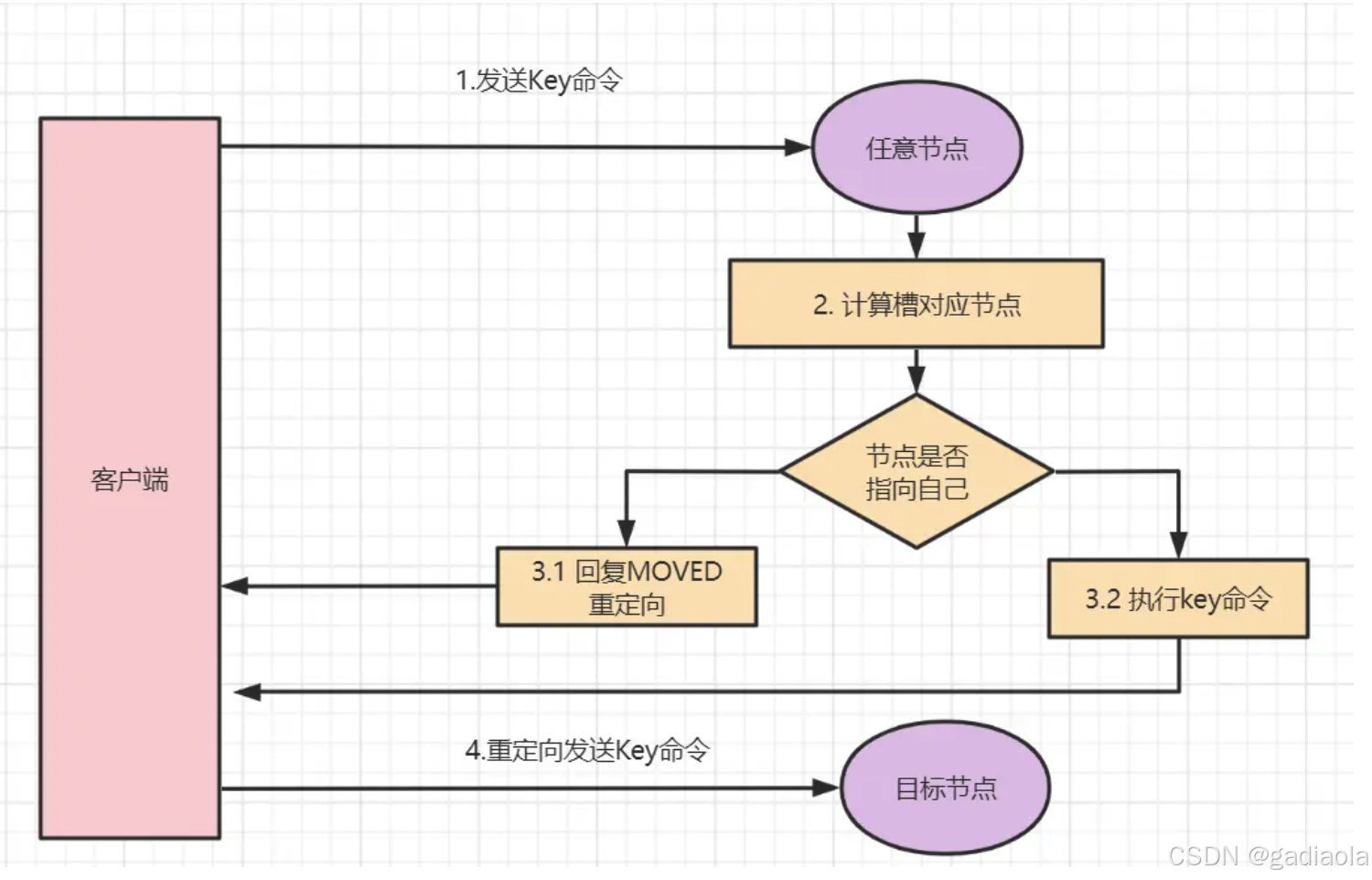

客户端给一个Redis实例发送数据读写操作时,如果这个实例上并没有相应的数据,会怎么样呢?(MOVED重定向和ASK重定向)

3. 实例上并没有相应的数据,会怎么样?

在Redis Cluster模式下,节点对请求的处理过程如下:

-

通过哈希槽映射,检查当前Redis key是否存在当前节点

-

若哈希槽不是由自身节点负责,就返回MOVED重定向

-

若哈希槽确实由自身负责,且key在slot中,则返回该key对应结果

-

若Redis key不存在此哈希槽中,检查该哈希槽是否正在迁出(MIGRATING)?

-

若Redis key正在迁出,返回ASK错误重定向客户端到迁移的目的服务器上

-

若哈希槽未迁出,检查哈希槽是否导入中?

-

若哈希槽导入中且有ASKING标记,则直接操作,否则返回MOVED重定向

3.1 MOVED 重定向

客户端给一个Redis实例发送数据读写操作时,如果计算出来的槽不是在该节点上,这时候它会返回MOVED重定向错误,MOVED重定向错误中,会将哈希槽所在的新实例的IP和port端口带回去。这就是Redis Cluster的MOVED重定向机制。流程图如下:

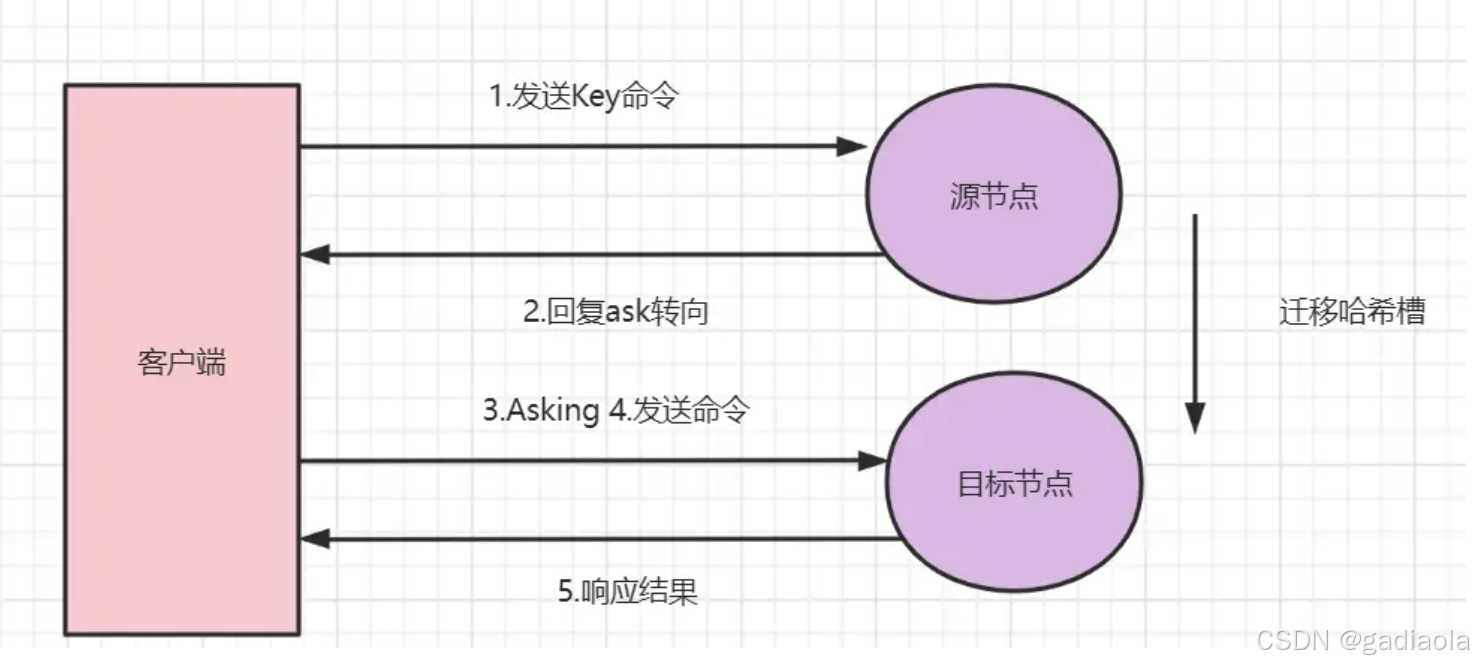

3.2 ASK 重定向

AsK重定向一般发生于集群伸缩的时候。集群伸缩会导致槽迁移,当我们去源节点访问时,此时数据已经可能已经迁移到了目标节点,使用Ask重定向可以解决此种情况。

4. 各个节点之间是怎么通信的呢(Gossip)

一个Redis集群由多个节点组成,各个节点之间是怎么通信的呢?通过Gossip协议!Gossip是一种语言传播协议,每个节点周期性地从节点列表中选择k个节点,将本节点存储的信息传播出去,直到所有节点信息一致,即算法收敛了。

Gossip协议基本思想:一个节点想要分享一些信息给网络中的其他的一些节点。于是,它周期性的随机选择一些节点,并把信息传递给这些节点。这些收到信息的节点接下来会做同样的事情,即把这些信息传递给其他一些随机选择的节点。一般而言,信息会周期性的传递给N个目标节点,而不只是一个。这个N被称为fanout

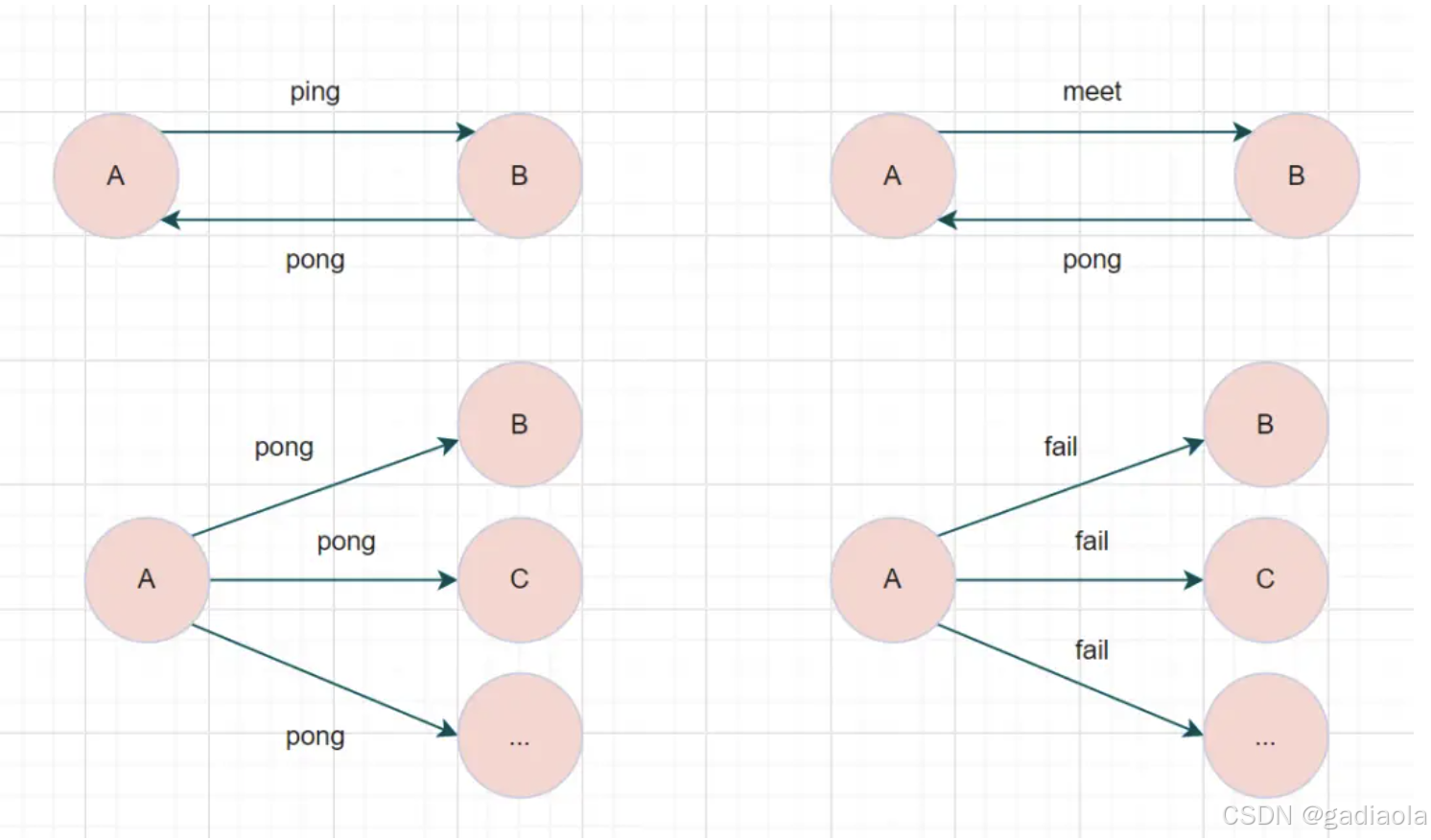

Redis Cluster集群通过Gossip协议进行通信,节点之前不断交换信息,交换的信息内容包括节点出现故障、新节点加入、主从节点变更信息、slot信息等等。gossip协议包含多种消息类型,包括ping,pong,meet,fail等等

-

meet消息:通知新节点加入。消息发送者通知接收者加入到当前集群,meet消息通信正常完成后,接收节点会加入到集群中并进行周期性的ping、pong消息交换。

-

ping消息:节点每秒会向集群中其他节点发送 ping 消息,消息中带有自己已知的两个节点的地址、槽、状态信息、最后一次通信时间等

-

pong消息:当收到ping、meet消息时,作为响应消息回复给发送方确认消息正常通信。消息中同样带有自己已知的两个节点信息。

-

fail消息:当节点判定集群内另一个节点下线时,会向集群内广播一个fail消息,其他节点接收到fail消息之后把对应节点更新为下线状态。

特别的,每个节点是通过集群总线(cluster bus)与其他的节点进行通信的。通讯时,使用特殊的端口号,即对外服务端口号加10000。例如如果某个node的端口号是6379,那么它与其它nodes通信的端口号是16379。nodes之间的通信采用特殊的二进制协议。

5. 集群内节点出现故障怎么办(故障转移)

Redis集群实现了高可用,当集群内节点出现故障时,通过故障转移,以保证集群正常对外提供服务。

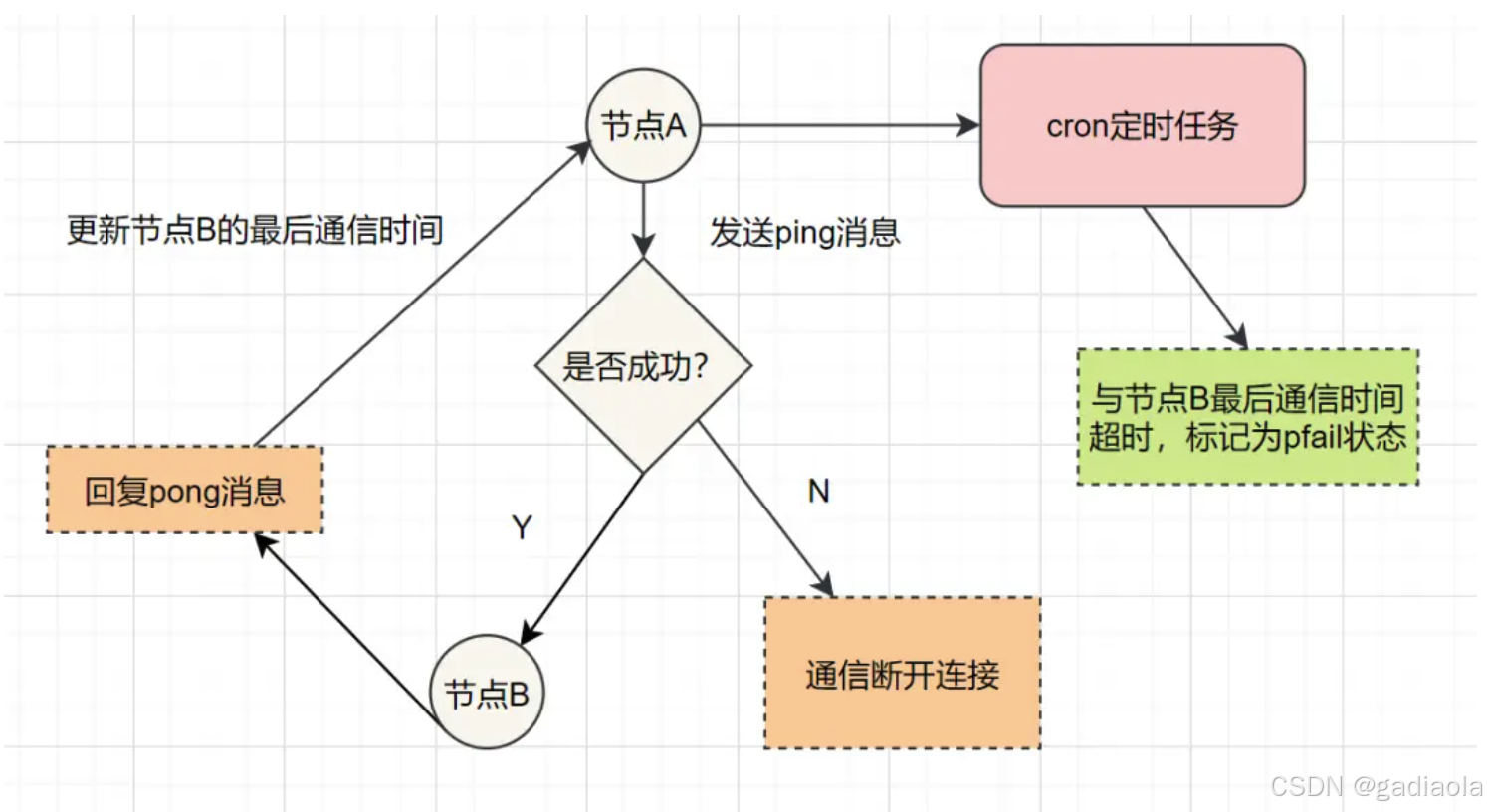

Redis集群通过ping/pong消息,实现故障发现。这个过程包括主观下线和客观下线。

-

主观下线:某个节点认为另一个节点不可用,即下线状态,这个状态并不是最终的故障判定,只能代表一个节点的意见,可能存在误判情况。

-

客观下线:指标记一个节点真正的下线,集群内多个节点都认为该节点不可用,从而达成共识的结果。如果是持有槽的主节点故障,需要为该节点进行故障转移。

-

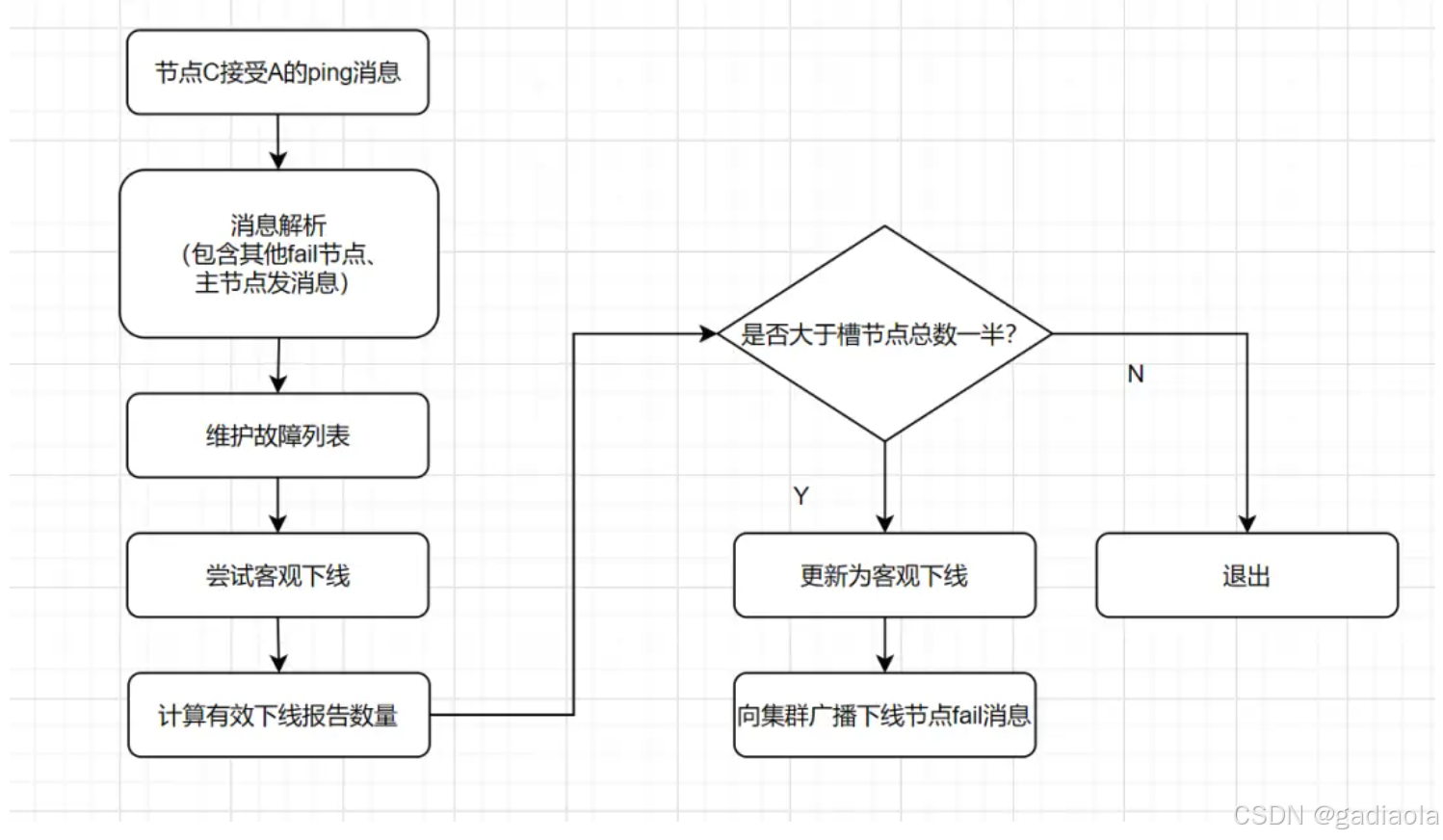

假如节点A标记节点B为主观下线,一段时间后,节点A通过消息把节点的状态发送到其它节点,当节点C接受到消息并解析出消息体时,如果发现节点B的pfall状态时,会触发客观下线流程;

-

当下线为主节点时,此时Redis Cluster集群为统计持有槽的主节点投票,看投票数是否达到一半,当下线报告统计数大于一半时,被标记为客观下线状态。

流程如下:

故障恢复:故障发现后,如果下线节点的是主节点,则需要在它的从节点中选一个替换它,以保证集群的高可用。

资格检查:检查从节点是否具备替换故障主节点的条件。

准备选举时间:资格检查通过后,更新触发故障选举时间。

发起选举:到了故障选举时间,进行选举。

选举投票:只有持有槽的主节点才有票,从节点收集到足够的选票(大于一半),触发替换主节点操作