如何在客户临时提出新需求时进行影响评估

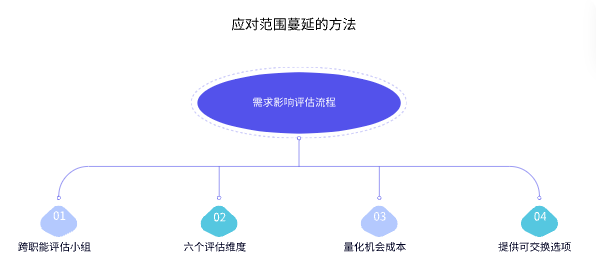

客户在项目关键节点临时提出新需求,是项目管理中最严峻、也最常见的挑战之一,俗称“范围蔓延”。处理不当会直接导致项目延期、成本超支和团队倦怠。面对此类情况,关键在于建立一个快速、专业且透明的影响评估流程,而不是立即承诺(“没问题”)或断然拒绝(“做不了”)。 首要原则是“先接收、后分析”。必须立即启动一个跨职能(如产品、开发、测试)的快速评估小组,从六个维度系统性地评估该需求的影响:范围、时间、成本、质量、资源、以及潜在风险。 评估的核心是量化“机会成本”——即为了实现这个新需求,我们必须“放弃”或“延迟”什么。最终,应将这份清晰、数据驱动的影响分析报告作为决策依据,为客户提供“可交换”的选项(如“可以做,但需延期X天并增加Y成本”或“替换掉原定功能Z”),将单向的“要求”转变为双向的“协商”。

一、“临时需求”的本质:识别范围蔓延的陷阱

在项目执行过程中,几乎没有哪个项目能完全幸免于“临时需求”的冲击。这些需求可能源于客户对市场的最新反应、内部利益相关者的突然介入,或是项目初期沟通不充分导致的“后知后觉”。

理解这些需求背后的动机至关重要。有时,它们是客户业务成功的关键;有时,它们只是客户某个个体“拍脑袋”的想法。无论动机如何,作为项目执行方,我们的第一反应决定了项目的走向。

“好好先生”的陷阱

面对客户(尤其是重要客户)的临时需求,最危险的反应就是不经评估地“全盘接收”。这种“好好先生”式的承诺,看似维护了短期的客户满意度,实则是对项目最终成功的不负责任。

这种做法会迅速稀释团队的焦点,打乱既定的开发节奏。更糟糕的是,它向客户传递了一个错误的信号:变更没有成本。这会鼓励客户在未来提出更多、更随意的“临时需求”,最终将项目拖入一个无法交付的深渊。团队将因为不断地切换任务、返工和加班而士气低落,交付质量也必然下滑。

“一概拒绝”的僵局

另一个极端是,项目团队出于对范围蔓延的恐惧,对所有非初始范围内的需求都摆出“一概拒绝”的僵硬姿态。这种做法虽然守住了范围边界,但却可能导致更严重的问题。

它忽视了商业环境的动态变化。有时客户的临时需求确实是基于市场的紧急变化,拒绝执行可能导致产品上线即落后。同时,这种僵硬的态度会严重损害客户关系,使对方感觉自己不被尊重或理解,导致双方从“合作伙伴”关系降级为“甲乙方”的对立关系,为后续的协作埋下隐患。

专业的“顾问式”路径

真正专业的项目管理者会选择第三条路:成为客户的“顾问”,而非“执行者”。

这条路径的核心是“评估”。我们不立即说“能”或“不能”,而是说:“这是一个很有价值的提议。为了确保它能为您的业务带来最大价值,同时不危及我们已承诺的核心目标,我们需要对其影响进行一个快速评估,并在[承诺的时间,例如48小时内]给您一个包含具体方案的答复。”

这既表达了对客户需求的尊重和重视,也为团队赢得了至关重要的分析时间,将对话的主动权掌握在了自己手中。

二、评估的第一步:建立“防火墙”与快速分诊

当一个“临时需求”被抛出时,项目团队不能陷入混乱,必须有一个标准化的“接球”动作。这个动作就是建立流程“防火墙”并进行快速分诊。

黄金回应:“收到,我们立即评估”

面对客户在会议上或即时通讯中抛出的新需求,团队中任何成员(尤其是客户经理或项目经理)都应避免当场给出“估计可以”或“这个很难”的模糊答复。

标准的第一反应应该是:“您的这个需求我们已经详细记录了。它听起来对[客户的业务目标]非常重要。为了准确判断它对现有开发计划的影响,我们需要[提及核心开发和产品人员]花一点时间进行评估。我们会在[例如:明天下午3点前]给您一份详细的影响分析和几个备选方案。”

这句话术堪称“黄金回应”。它同时达到了三个目的:

- 表示重视: 客户感觉被认真对待。

- 建立预期: 明确告知客户需要时间,防止对方的催促。

- 展现专业: 暗示了你有一个规范的评估流程,而不是拍脑袋决策。

建立轻量级的“变更控制委员会”(CCB)

对于大型或严肃的项目,应设立一个轻量级的“变更控制委员会”(Change Control Board, CCB)。这听起来很“重”,但在实际操作中可以非常敏捷。

CCB不必是冗长的会议,它可以是一个由关键决策者组成的虚拟小组(例如:客户方的产品负责人、我方的项目经理、技术负责人)。所有非紧急的需求变更都必须通过这个小组的“分诊”。

这个小组的核心任务不是评估技术细节,而是回答一个问题:“这个需求是否具有足够的‘战略价值’,以至于值得我们打乱现有节奏去评估它?” 这层过滤可以挡掉大量“随口一提”的非必要需求。

快速分诊:这是“必须有”还是“可以有”?

在启动全面评估之前,项目经理需要对需求的“紧急性”和“重要性”进行快速分诊。

- 重要且紧急(灭火级): 例如“系统存在一个法律合规漏洞,必须立即修复”。这类需求绕过评估,直接进入紧急处理流程。

- 重要但不紧急(规划级): 例如“竞争对手上线了一个新功能,我们也需要”。这是影响评估的重点对象。

- 紧急但不重要(干扰级): 例如“客户CEO明天要视察,希望把登录页的Logo换个颜色”。这类需求应引导客户思考其真实价值,或作为“人情”在资源允许的最小范围内快速处理。

- 不重要且不紧急(待办级): 例如“某个很少用的报表,希望增加一个排序字段”。这类需求应被礼貌地放入“需求池”(Backlog),并告知客户将在下个规划周期(如下一季度)统一考虑。

只有“重要但不紧急”的需求,才值得我们启动完整的多维度影响评估。

三、影响评估的核心:透视“冰山”下的六大维度

一旦需求通过了分诊,就进入了评估的核心阶段。一个常见的错误是只评估“开发工作量”,而忽视了其“涟漪效应”。一个全面的影响评估必须至少覆盖以下六个维度。

铁三角的冲击:范围、时间与成本

这是项目管理的“铁三角”,也是客户最容易理解的三个维度。

- 范围(Scope)影响: 这是最直接的。要明确回答:“为了做这个新需求A,原定计划中的哪个需求B、C必须被延后或取消?” 必须让客户理解,范围的增加必然导致“交换”(Trade-off)。

- 时间(Time)影响: “实现这个需求,需要多少额外的开发、测试、联调和上线时间?” 评估不能只估算编码时间,必须包括完整的交付链路。最终要给出一个清晰的结论:“如果现在插入这个需求,原定的[某个里程碑]将延迟X个工作日。”

- 成本(Cost)影响: 时间的增加通常会直接转化为成本的增加(如人/天成本)。此外,还需要评估是否有“隐性成本”,例如:是否需要采购新的第三方服务?是否需要额外的服务器资源?

内部的“涟漪”:质量、资源与士气

这三个维度是“冰山”水下的部分,客户不易察觉,但对项目健康度至关重要。

- 质量(Quality)影响: 这是最容易被牺牲的。 客户临时加需求,又不愿意延期,唯一的办法就是“压缩测试时间”。评估时必须明确指出:“如果要强行保证[时间点]上线,我们将不得不砍掉[例如:性能测试、交叉浏览器测试]等环节,这可能导致上线后出现[具体风险]。” 此外,仓促实现的需求往往会引入“技术债务”,影响系统未来的可维护性。

- 资源(Resource)影响: “这个需求是否依赖团队中的‘瓶颈资源’(如特定的架构师或资深前端)?” 如果是,即使总工作量不大,也可能因为这个人的日程已满而导致严重阻塞。评估时需要检查关键人员的负载情况。

- 团队士气(Morale)影响: 这一点经常被管理者忽视。如果团队正在为D-Day(交付日)进行最后的冲刺,一个突如其来的大需求会像一盆冷水浇灭所有人的热情。这不仅是“加不加班”的问题,更是“承诺被打破”的问题。评估时应考虑团队的心理承受能力,必要时将其作为谈判的筹码之一。

四、技术可行性与风险评估:从“能不能做”到“该不该做”

在评估了六大维度后,技术团队需要给出更深层次的分析,即技术可行性与风险。

开发团队的“快速估算”:涉及哪些模块?

项目经理应立即召集相关模块的开发和测试负责人(通常不超过3-5人),进行一次简短的“评估风暴”。

这个会议的目标是快速拆解新需求,定位它会“污染”哪些现有的代码模块或服务。

- 影响的广度: 是一个独立的、边缘的新功能,还是会深入嵌入系统的核心业务逻辑?后者通常意味着牵一发而动全身。

- 影响的深度: 需要改动数据库表结构吗?需要修改对外暴露的API接口吗?这些“深度”改动往往伴随着高风险。

通过这个分析,团队可以得出一个相对靠谱的工作量估算(例如,使用故事点、理想人天等)。

架构的“B面”:这个需求是否破坏了“一致性”?

技术负责人(Tech Lead)需要从架构层面进行评估。

有些需求,从功能上看似乎很简单,但从架构上看却是“毒药”。例如,在一个“微服务”架构中,客户临时要求在一个服务A中强行调用服务B的底层数据表,以“抄近路”实现一个报表。

这种做法虽然快,但它破坏了“服务隔离”和“数据内聚”的架构原则,为系统埋下了未来的“技术地雷”。技术负责人必须评估该需求是否与既定的技术蓝图和非功能性需求(如性能、安全性、可扩展性)相冲突。

隐藏的风险:依赖、集成与数据安全

最后,评估小组必须检查那些不易察觉的“隐藏风险”。

- 第三方依赖: 这个新需求是否依赖一个我们不可控的第三方API?(例如,一个国外的地图服务)

- 外部集成: 它是否需要与客户的某个老旧系统(如ERP、CRM)进行数据对接?集成的联调和测试往往是时间黑洞。

- 数据合规性: 新需求是否涉及采集、存储或处理用户敏感数据(如身份证、地理位置)?这是否触发了新的数据隐私或安全合规要求(如GDPR、等保)?

这些风险一旦爆发,其后果远超工作量本身,必须在评估报告中被高亮标出。

五、数据的力量:量化影响并制定“权衡”方案

评估完成后,最关键的一步是将所有分析结果“量化”并“可视化”,为客户制定出清晰的“权衡”方案。

正如管理学大师彼得·德鲁克(Peter Drucker)所言:“如果你不能衡量它,你就不能管理它。” (If you can't measure it, you can't manage it.) 面对客户的临时需求,我们决不能使用“很难”、“很麻烦”、“需要很久”这类模糊的定性词汇,而必须提供冰冷、客观的定量数据。

停止定性,开始定量

- “很难” -> “这个需求需要80个理想人/天的工作量。”

- “需要很久” -> “如果现在启动,将导致原定于10月30日的A里程碑延迟到11月15日。”

- “很麻烦” -> “这个需求将改动5个核心服务,重构3张数据库表,预计产生200个回归测试用例。”

- “会影响质量” -> “为保证按时交付,测试团队需要砍掉80%的兼容性测试,上线后核心功能在IE或低版本安卓上崩溃的风险预估为30%。”

为了准确量化这些影响,团队不能依赖记忆和直觉,必须借助专业的项目管理工具。 例如,一个使用研发项目管理系统PingCode的团队,可以立即打开“迭代视图”和“燃尽图”,清晰地展示当前Sprint中还剩多少故事点和任务,插入新需求意味着哪些Story必须被“拖出”当前迭代。而使用通用项目管理系统Worktile的团队,则可以通过“甘特图”直观地演示,当“新需求”这个任务链被插入后,其后的所有依赖任务(如测试、部署、验收)将如何“多米诺骨牌”式地向后顺延。

机会成本(Opportunity Cost)的明示

在量化数据的基础上,必须向客户明确展示“机会成本”。

“王总,评估结果显示,实现这个新功能需要100人/天。目前我们团队的资源正全部投入在您之前定为最高优先级的‘会员体系’上。这意味着,如果我们现在抽调资源来做这个新功能,‘会员体系’的上线日期将从11月1日推迟到12月1日。”

把“要不要做新功能”这个问题,巧妙地转化为了“新功能”和“会员体系”哪个对您更重要的问题。

制定“菜单式”选项(Options Menu)

永远不要只给客户一个“Yes”或“No”的答案。要像一个专业的顾问一样,提供一个“菜单”,让客户基于数据来做选择题。

方案A(延迟交付): 我们完整地实现您的新需求,质量标准不变。作为交换,项目最终交付日期需要从12月31日顺延至1月31日,并产生额外成本X元。

方案B(范围替换): 我们在当前版本中实现您的新需求。作为交换,我们需要将原定计划中的[功能X]和[功能Y](估算工作量相近)移出本期,放入下期开发。这可以保证交付日期和成本不变。

方案C(MVP交付): 我们理解您这个需求的紧迫性。我们可以在当前版本中为您实现一个“最小可行版本”(MVP),它只包含[核心功能1],而将[辅助功能2、3]放入下期。这只需要增加5天延期。

方案D(维持原状): 我们认为这个需求非常有价值,但鉴于当前项目已进入收尾阶段,任何变更都可能带来巨大风险。我们强烈建议将此需求作为二期项目的最高优先级,在主版本上线稳定后立即启动。

通过这种方式,决策的“压力”被合理地转移回了客户方,而项目团队则始终保持着专业、协作和主动的姿态。

六、沟通的艺术:如何向客户呈现“坏消息”与“好选项”

拿到了评估报告和“菜单式”选项,最后一步是沟通。沟通的成败,直接决定了客户是接受你的专业建议,还是认为你在“推诿”和“讨价还价”。

从“执行者”转变为“顾问”

在这次沟通中,项目经理的身份必须从“听命行事的执行者”转变为“为客户商业利益着想的专业顾问”。

你的出发点必须是:“我是来帮您分析如何让您的业务利益最大化的,而不是来告诉您我做不到的。”

展示评估报告:透明、客观、基于数据

沟通时,应使用评估报告(哪怕只是一页PPT或一封邮件),而不是空口白话。

- 先肯定价值: “首先,我们一致认为您提出的这个新需求非常有价值……”

- 展示数据: “为了实现这个价值,我们进行了详细评估,这是我们分析出的影响数据……”(展示六大维度的量化结果)。

- 聚焦风险: 客观陈述如果强行执行,会对质量、稳定性和团队造成的风险。

爱尔兰剧作家萧伯纳(George Bernard Shaw)有句名言:“沟通中最大的问题,就是人们想当然地认为沟通已经发生了。” (The single biggest problem in communication is the illusion that it has taken place.)

当客户看到你为了他的一个“临时需求”而做了如此详尽、专业的分析时,他首先会感到被尊重,其次才会开始真正“倾听”数据背后的“坏消息”。

引导客户做选择:将“要不要”变成“换哪个”

在展示完数据和风险后,自然地过渡到你在第五章准备的“菜单式”选项。

“基于以上分析,为了帮助您在‘快速上线’、‘功能完整’和‘成本可控’之间找到最佳平衡点,我们为您准备了以下几个方案(A, B, C, D),每种方案都有其利弊。您看哪种方案更符合您当前的战略优先级?”

通过这个过程,你成功地将一个可能引发冲突的“需求变更点”,转化为了一个与客户“共商策略、对齐目标”的“战略合作点”。 你不再是“麻烦的制造者”,而是“问题的解决者”。

七、总结与预防:建立敏捷的变更管理流程

客户临时提出新需求是不可避免的,但项目团队的“混乱”是可以避免的。通过建立一个标准化的影响评估流程,我们可以将“被动的救火”转变为“主动的控局”。

将“临时”变为“计划内”

一个成熟的项目管理体系,会为“变更”预留空间。例如,在敏捷开发中,虽然不鼓励在Sprint中途插入需求,但积压的“临时需求”可以在每个Sprint的“迭代计划会”上被重新评估和排序,使其“合法地”进入下一个迭代计划。

回顾与复盘(Retrospective)

当一个项目因为过多的“临时需求”而举步维艰时,团队必须在“复盘会”上深入反思:

- 为什么我们总是有“临时需求”?

- 是项目初期的需求调研就没做透吗?

- 是我们与客户的沟通频率太低,导致信息脱节吗?

- 是客户内部的利益相关者没有对齐吗?

通过回答这些问题,团队可以在下一个项目中从根源上改进,减少“临时需求”发生的概率。

最终,一个优秀的影响评估流程,不仅是项目经理的“防身术”,更是建立和维护长期客户信任关系的“黏合剂”。它向客户证明了你的团队不仅有能力交付代码,更有智慧和担当,去共同管理那个通向成功的、充满不确定性的复杂路径。

常见问答(FAQ)

Q1: 客户非常强势,坚持要“既要...又要...”(即要加功能又不能延期),我该怎么办?

A1: 坚持用数据说话,并升级问题。 保持专业和冷静,重申评估报告中的数据,明确指出“既要...又要...”在物理上是不可能的,它必然导致质量崩溃。如果客户依然坚持,你需要将这个问题升级,引入更高层的管理者(如你的总监和客户方的项目发起人),将对话从“项目执行”层面上升到“商业决策”层面,由更高层来拍板是否接受质量风险或增加预算。

Q2: 评估一个临时需求需要多长时间?客户等不及怎么办?

A2: 区分“快速评估”和“详细评估”。 你必须在“黄金回应”时就管理好客户的预期。对于简单的需求,“快速评估”应在4-8个工作小时内完成。对于复杂的(如涉及底层架构的),可以先在24小时内给出一个“粗略评估”(Rough Order of Magnitude, ROM),并明确告知需要更多时间(如3天)进行“详细评估”。关键是保持透明,让客户知道你“在路上”。

Q3: 如果评估后,我们发现这个新需求对团队是个好事(例如,能解决一个技术债),该如何处理?

A3: 把它当作一个“正面影响”来呈现。 在评估报告中,除了时间和成本,可以增加“正面收益”一栏。例如:“评估发现,这个需求能让我们提前重构XX模块,预计可将系统性能提升15%,并降低未来50%的维护成本。我们建议执行方案B(替换掉某个价值较低的旧功能)来优先实现它。”