(论文速读)基于拉曼光谱深度学习的改进拉曼半定量分析成像去噪方法

论文题目:Modified denoising method of Raman spectra-based deep learning for Raman semi-quantitative analysis and imaging(基于拉曼光谱深度学习的改进拉曼半定量分析成像去噪方法)

期刊:Microchemical Journal

摘要:拉曼光谱技术是一种灵敏、无损的结构分析技术。然而,拉曼散射是一个不利的过程,而且信号较弱,导致光谱的信噪比很低,这给拉曼光谱的普及和应用带来了挑战。作为一种简单实用的方法,去噪技术可以提高信噪比,帮助研究人员更有效地提取信息,以反映测试样本的结构、内容和变化。然而,由于拉曼光谱去噪的复杂性和要求的增加,用传统的算法来解决这个问题往往是具有挑战性的。虽然一些基于深度学习的方法提高了信噪比,但在处理现实世界的任务时,要获得具有良好泛化能力的优秀性能模型并不容易。提出了一种基于一种新的增广方法的卷积神经网络和多尺度特征提取融合块的多尺度特征提取去噪(MFED)模型,该方法具有良好的泛化能力、鲁棒性和去噪性能。具体地说,首先,我们通过模拟拉曼数据采集,使用一种新的增强方法解决了训练数据不足的问题,进而改进了MFED模型的泛化。随后,混合泊松-高斯噪声模型在处理合成和真实噪声数据时表现出了良好的稳健性。最后,基于多尺度融合的特征提取块显著提高了去噪效果。不同去噪方法的比较结果表明,该方法具有较好的适用性和优越性。更重要的是,所提出的MFED模型的主要优点是它易于应用。我们证明,将MFED作为拉曼光谱的预处理技术,可以提高橄榄油中大豆油浓度的预测精度。此外,尽管积分时间从3s下降到1s,我们仍然得到了高质量的图像经过MFED模型去噪处理的宫颈癌细胞的点扫描拉曼光谱成像。提出的MFED模型为提高拉曼信噪比提供了一个很好的候选模型,这对拉曼分析在研究和实践中的应用有很大的贡献。

MFED模型如何突破信噪比瓶颈

引言

想象一下,你正在用拉曼光谱仪分析一个样品。这项技术非常强大——无损、快速、能提供分子指纹信息。但有一个致命问题:信号太弱了!

数据令人震惊:每10,000,000个入射光子,只有不到1个能转换为有效的拉曼信号。这就像在足球场大小的干草堆里找一根针——而且这根针还在不停地移动。

这导致什么问题?噪声掩盖信号,研究人员难以准确识别特征峰,限制了拉曼技术的广泛应用。

传统方法的困境

过去几十年,科学家们尝试了各种去噪方法:

🔧 传统信号处理方法

- SG滤波器、小波去噪、维纳滤波...

- 问题:需要手动调参数,阈值选择像走钢丝

- 太高?弱信号峰被误删

- 太低?噪声依然存在

🤖 早期深度学习方法

虽然CNN显示出潜力,但面临三大挑战:

- 数据饥饿:高质量拉曼光谱数据稀缺

- 泛化困难:为特定样本训练的模型难以迁移

- 噪声模型简化:使用单一高斯或泊松噪声,不符合实际

突破性解决方案:MFED模型

来自厦门大学的研究团队提出了一个巧妙的解决方案——多尺度特征提取去噪(MFED)模型。

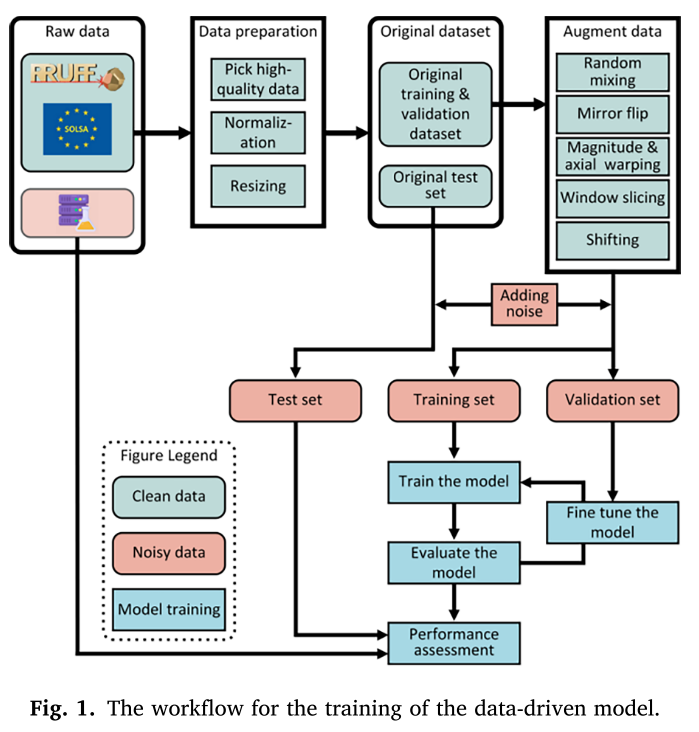

💡 创新点一:更真实的训练数据

问题:如何在数据有限的情况下训练深度模型?

方案:通过6种数据增强技术模拟真实采集过程

- 随机混合不同光谱

- 镜像翻转、幅度和轴向扭曲

- 窗口切片、光谱平移

效果:从150个高质量光谱生成大规模训练集,最小化合成数据与真实数据的差异

💡 创新点二:混合噪声模型

洞察:CCD相机产生的噪声不是单一类型!

实际噪声由两部分组成:

Y = αD + E

- 泊松噪声(D):光子→电子转换产生,强度依赖

- 高斯噪声(E):电路读出产生,强度无关

意义:这是首次在拉曼光谱去噪中系统地使用混合噪声模型,大幅提升鲁棒性

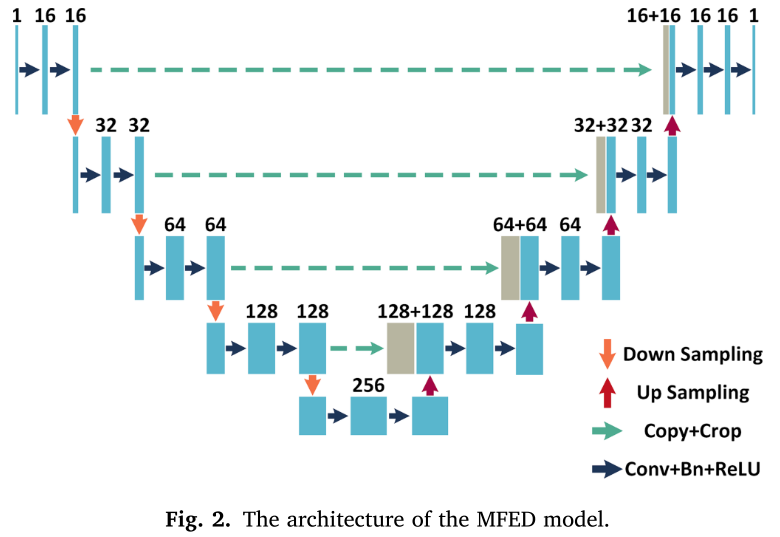

💡 创新点三:多尺度特征融合

基于U-Net架构改进:

- 编码器:提取不同尺度的特征

- 多尺度融合块:同时捕获全局和局部噪声模式

- 解码器:重建干净信号

类比:就像用不同焦距的相机同时拍摄,然后合成最佳图像

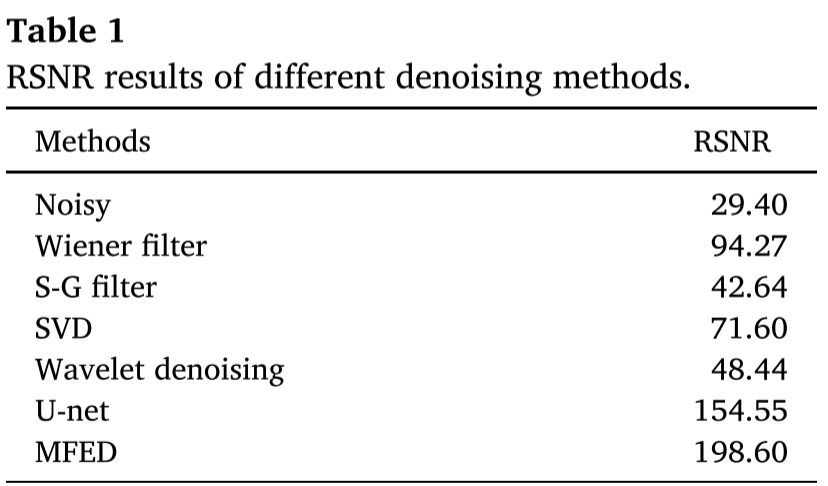

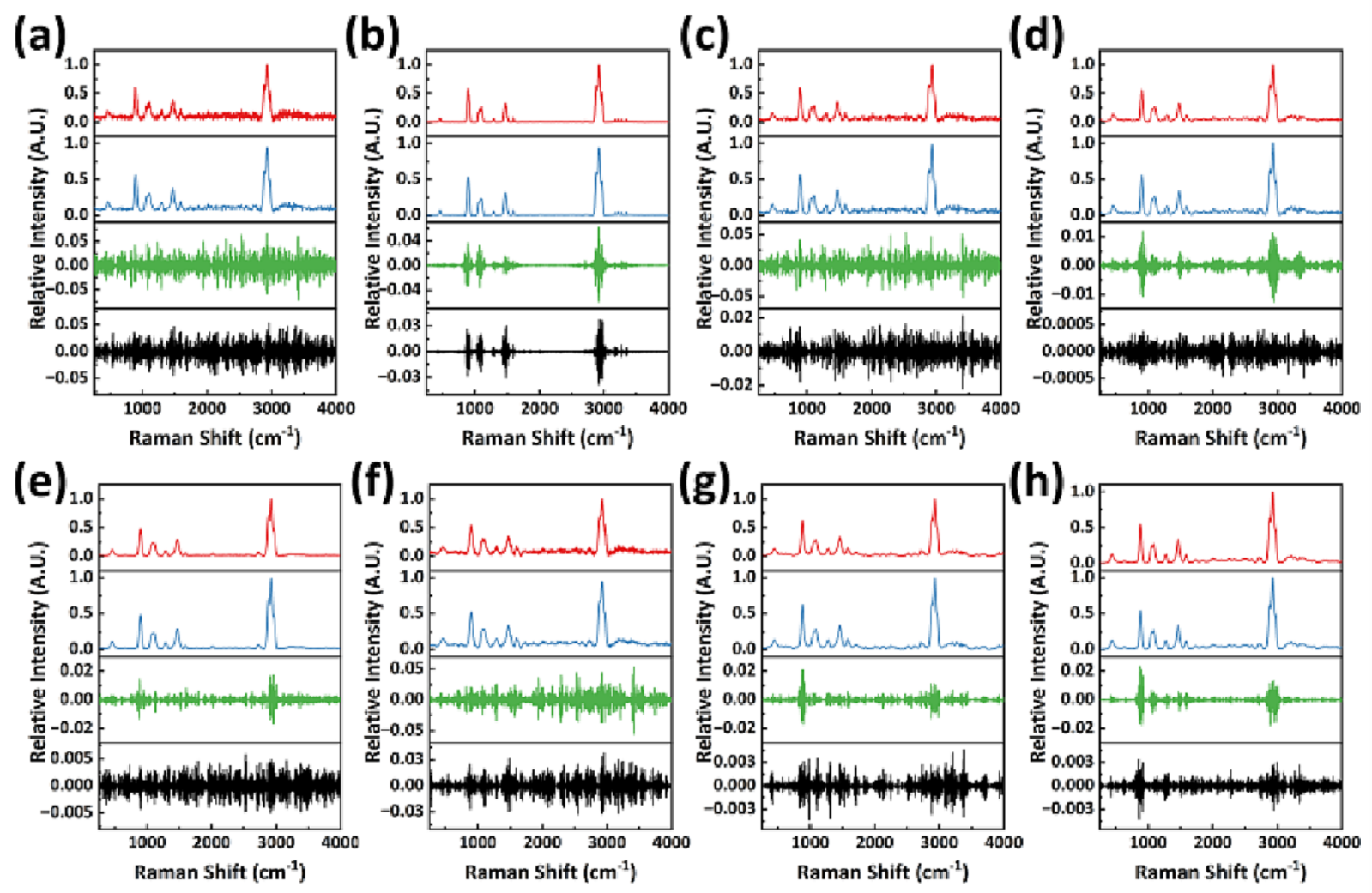

令人印象深刻的结果

📊 性能提升

| 指标 | 提升幅度 |

|---|---|

| 信噪比(SNR) | +20.70 dB |

| 结构相似性(SSIM) | 0.10 → 0.95 |

| RSNR (真实数据) | 29.40 → 198.60 (+576%) |

与其他方法对比:

- 优于传统SG滤波器 366%

- 优于小波去噪 310%

- 优于标准U-Net 28%

🍷 实际应用案例一:打击食品欺诈

场景:检测橄榄油中的大豆油掺假

挑战:掺杂浓度低至5%需要高精度检测

结果:

- 预测准确度(R²):0.914 → 0.974

- 残差分布更集中,预测更稳定

意义:助力食品安全监管,保护消费者权益

🔬 实际应用案例二:加速生物医学成像

场景:宫颈癌细胞拉曼成像(22,400个扫描点)

传统方法:3秒/点,总耗时18.7小时

使用MFED后:

- 积分时间降至1秒/点(总耗时6.2小时)

- 图像质量与3秒相当

- 节省时间:12.5小时(67%)

意义:

- 提高临床检测通量

- 降低患者等待时间

- 减少样本光损伤风险

技术深度解析

🧠 模型架构

输入噪声光谱 (4000×1)↓

[编码器] → 下采样 + 多尺度特征提取↓

[瓶颈层] → 最深层特征表示 ↓

[解码器] → 上采样 + 跳跃连接↓

输出去噪光谱 (4000×1)

关键设计:

- 全部使用1D卷积(适配光谱数据)

- 跳跃连接保留细节信息

- 多尺度融合块增强特征提取

📈 训练策略

数据流水线:

- 选择200个最高质量光谱(基于RSNR排序)

- 50个用于测试,150个用于训练

- 数据增强扩充训练集

- 添加混合噪声生成配对数据

损失函数:均方误差(MSE) 优化器:Adam 学习率:自适应调整

突出优势与局限

✅ 主要优势

优异的泛化能力

- 在50种不同类型光谱上验证

- 适用于不同拉曼光谱仪

强鲁棒性

- 对不同噪声水平稳定

- 处理真实和合成噪声均有效

易于部署

- 端到端自动化

- 无需手动参数调整

- 易于集成到现有工作流

实际应用价值

- 提高定量分析精度

- 加速拉曼成像(3倍)

⚠️ 当前局限

计算资源需求

- 需要GPU进行高效推理

- 移动设备部署仍有挑战

泊松噪声残留

- 频域分析显示仍有少量泊松噪声

- 未来需进一步优化

真实噪声数据集需求

- 当前依赖合成噪声训练

- 建立标准真实噪声数据集很重要

未来展望

🚀 潜在发展方向

模型压缩与加速

- 知识蒸馏、剪枝

- 部署到手持式拉曼设备

多模态融合

- 结合红外、质谱等数据

- 提供更全面的分析

实时在线去噪

- 边采集边去噪

- 缩短分析时间

迁移学习

- 预训练大模型

- 快速适应新样本类型

对拉曼光谱领域的影响

这项工作的意义不仅在于技术创新,更在于:

🌟 降低应用门槛

- 更短的积分时间 → 更快的检测

- 更低的激光功率 → 减少样品损伤

- 自动化处理 → 降低操作难度

🌟 拓展应用场景

- 食品安全:快速检测掺假

- 环境监测:现场污染物分析

- 医疗诊断:实时组织成像

- 材料科学:高通量筛选

🌟 推动技术民主化

使拉曼光谱从实验室工具变为日常分析手段

结论

MFED模型代表了拉曼光谱去噪技术的重大进步。通过巧妙的数据增强、真实的噪声模型和高效的网络架构,它不仅显著提升了去噪性能,更重要的是提供了一个实用、鲁棒、易部署的解决方案。

核心价值:

- 📈 性能:RSNR提升576%

- 🎯 精度:定量分析R²提升6.5%

- ⚡ 效率:成像速度提升3倍

- 🔧 实用:即插即用,无需调参

随着深度学习技术的发展,我们有理由相信,拉曼光谱将在更多领域发挥重要作用,而MFED这样的智能去噪工具将是关键推动力。

关键词:#拉曼光谱 #深度学习 #信号去噪 #卷积神经网络 #图像处理 #定量分析