如何在沟通不畅导致误解后进行修复

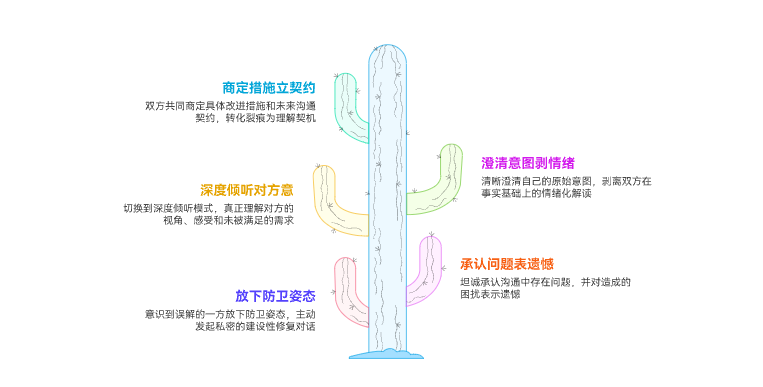

沟通不畅导致的误解是人际关系和团队协作中的“隐形杀手”。要有效修复这种局面,核心在于立即采取主动、真诚且富有同理心的行动,其首要目标是重建理解与信任,而非争论是非对错。 修复过程必须始于一方(最好是更早意识到误解的一方)放下防卫姿态,并发起一个私密的、建设性的“修复对话”。关键步骤包括:第一,坦诚承认沟通中存在问题并对造成的困扰表示遗憾;第二,切换到“深度倾听”模式,真正去理解对方的视角、感受和未被满足的需求;第三,清晰地澄清自己的原始意图,并剥离双方在事实基础上的情绪化“解读”; 最后,双方必须共同商定具体的改进措施和未来的沟通契约,将这次裂痕转化为加深彼此理解的契机。

一、 误解的信号:识别沟通的早期警报

误解的发生往往不是瞬间的,而是一个逐渐累积的过程。在它演变成公开冲突之前,通常会释放出许多微妙的信号。作为高效的沟通者,我们必须学会识别这些早期警报,以便在损害扩大前及时介入。

沟通的“温差”:言语与非言语的背离

最常见的信号之一是言语内容与非言语线索(如语气、面部表情、肢体语言)之间的不一致,即“温差”。

例如,当一位同事在会议上说“我没意见,你们决定就好”,但他的语气却异常平淡、避免眼神接触,甚至双臂环抱胸前。这便是一个强烈的信号。他的语言表达了“同意”,但他的非言语行为却在传达“不满”、“抵触”或“疏离”。

当“温差”出现时,许多人会选择忽视非言语信号,只取字面意思,因为这“更安全”。但恰恰是这种忽视,埋下了误解的种子。对方会感觉到“你根本不关心我的真实想法”,而你则会奇怪“他明明同意了,为什么执行时不配合?”

行为的“异变”:从协作到防守

当沟通不畅导致误解时,人们的行为模式会发生显著变化,最明显的就是从“协作”转向“防守”。

- 沟通频率骤降: 以往在即时通讯工具上活跃的讨论突然停止。对方开始用“好的”、“收到”等简短词汇回复,或者干脆已读不回。本应通过快速通话解决的问题,现在却必须通过冗长的、层层审批的电子邮件。

- 过度“文档化”: 合作的标志是信任,而防守的标志是“留痕”。当人们开始在邮件中过度抄送(CC)上级或不相关的第三方,或者在每一件小事上都要求书面确认时,这往往不是出于规范,而是出于自我保护。他们正在为潜在的“甩锅”收集证据,因为他们预感到了误解或冲突。

- 规避直接接触: 对方开始刻意避免一对一的会议,或者在团队会议中保持反常的沉默。他们不再主动分享信息或提出建设性意见,而是变成了被动的“任务执行者”。

一旦观察到这些信号,领导者或团队成员就必须意识到,水面之下已经暗流涌动,修复行动刻不容缓。

二、 修复的黄金法则:立即行动与承担责任

当意识到误解已经产生时,拖延是最大的敌人。误解如同雪球,时间越长,滚得越大,修复的难度也呈指数级增长。

打破沉默:发起“修复对话”的最佳时机

修复的“黄金时间”是在误解发生的24小时内。 越快发起对话,双方的情绪化程度越低,对事实的记忆也越清晰。

选择合适的时机和场合至关重要。绝对不要在公开场合、团队群聊或会议中尝试修复一对一的误解,这只会让对方感到被“公开处刑”,从而激化矛盾。

最佳做法是:

- 私下邀约: 发送一个私密信息或走到对方面前,说:“嗨,我感觉我们刚才在[某件事]上的沟通可能有些误会,你是否方便在[具体时间]我们单独聊10分钟?”

- 给予选择权: 不要强迫对方立即对话,如果对方情绪正上头,可以让他们选择一个双方都冷静的时间点。

- 确保环境私密: 选择一个安静的会议室或咖啡角,确保对话不会被第三方打扰。

“我”句式的力量:承担你的50%

修复对话的成败,取决于你如何开场。如果开场白是指责(“你为什么误解我?”),那么对话在第一秒钟就已经失败了。

成功的修复始于“承担责任”。 这不代表你必须承认自己是错的,而是承认你在“沟通不畅”这个事实上负有责任。

使用“我”句式(I-Statement)是打破防御最有效的工具。它只陈述你自己的观察和感受,而不是对对方的意图进行评判。

- 错误的开场(“你”句式): “你昨天在会上打断我,让我很难堪,你根本不尊重我。”

- 正确的开场(“我”句式): “我想聊聊昨天会议上的事。当我正在阐述方案时,我注意到我被打断了。我当时感到有些措手不及,也有点沮丧,因为我担心我的观点没有被完整传达。 我想确认一下你当时的想法,也许是我误解了什么?”

这个开场是无懈可击的:它陈述了事实(被打断),表达了“我”的感受(措手不及、沮

丧),并以一个开放性的邀请(我想确认)结束。这给了对方一个解释的空间,而不是一个反击的理由。

三、 深度倾听:从“辩护”转向“理解”

一旦你安全地开启了对话,你接下来的唯一任务就是“倾听”。这往往是修复过程中最难的一步,因为我们天生倾向于为自己辩护。

正如管理学家史蒂芬·柯维(Stephen R. Covey)在其经典著作中提到的:“大多数人并不是为了理解而倾听,他们是为了回应而倾听。” (Most people do not listen with the intent to understand; they listen with the intent to reply.) 在修复对话中,你必须强迫自己切换到“理解模式”。

共情倾听:不仅听“说了什么”,更要听“没说什么”

当对方开始倾诉时,他们很可能会带着情绪——沮<b></b>丧、愤怒、失望或委屈。你的第一反应不应该是反驳他们的事实,而应该是“接住”他们的情绪。

共情倾听(Empathetic Listening)意味着你要暂时放下自己的立场,穿上对方的鞋子,去感受他们的感受。

- 关注情绪词汇: 对方是否用了“失望”、“受挫”、“不公平”、“被忽视”等词?

- 识别“未满足的需求”: 在情绪的背后,是他们未被满足的需求。例如,“愤怒”背后可能是“对公平的需求”;“失望”背后可能是“对支持的需求”。

- 不要说“但是”: 在对方表达完之前,避免使用“但是”(e.g., “我理解你的感受,但是……”)。“但是”会立刻否定你之前所有的共情。

澄清与复述:确保信息在同一频道

在对方充分表达后,你需要做的不是立即解释,而是“复述”(Paraphrasing)和“澄清”(Clarifying)。这是为了确保你100%准确地理解了对方的立场,避免在修复过程中产生新的误解。

- 复述对方的观点: “所以,如果我没理解错的话,你感到沮丧的主要原因是,你认为这个项目的截止日期是我单方面决定的,没有征求你的意见,这让你感觉自己的专业性没有得到尊重。是这样吗?”

- 询问开放性问题: “关于这一点,你还能多告诉我一些吗?” “当那件事发生时,你具体的感受是什么?”

只有当对方明确表示“是的,你完全理解了”之后,你才获得了“解释权”。 在此之前,你所有的解释都会被视为辩护和借口。

四、 重建共识:澄清事实与意图

当你充分理解了对方的视角后,就进入了修复的第二阶段:重建共识。这一阶段的目标是剥离情绪,对齐事实,并坦诚意图。

剥离情绪:区分“事实”与“解读”

误解的根源在于我们将“事实”(Fact)与“解读”(Interpretation)混为一谈。

- 事实: 客观发生的事情。(e.g., “你在昨天的会议上没有发言。”)

- 解读: 我们基于事实给出的主观判断。(e.g., “你对这个项目漠不关心。”)

在修复时,必须将两者分开。你可以这样说:“我们先对齐一下事实。事实是,周二的邮件我没有回复你(这是事实)。而你的解读是,我故意忽视你(这是解读)。我能理解你为什么会这么想,但我想澄清一下我当时的真实情况……”

通过明确区分事实和解读,你创造了一个“非指责”的空间,让双方可以心平气和地审视,为什么我们会从同一个事实中得出截然不同的结论。

坦诚意图:“我本来的意思是……”

大多数的职场误解并非源于恶意,而是源于“善意的意图”与“糟糕的表达”之间的巨大鸿沟。

在澄清了对方的感受和事实后,你需要坦诚地、清晰地分享你的“原始意图”(Original Intention)。

- 案例: “谢谢你告诉我你的感受。我现在完全理解了。我想坦诚地告诉你,我当时的意图恰恰相反。我之所以在那个邮件里没有@你,是因为我以为那个问题只是一个小小的技术调整,我想先自己搞定它,这样就不用浪费你宝贵的时间。 我的本意是想为你分担,但现在我意识到,我的行为反而让你感觉被排除在外了。”

坦诚的意图说明具有强大的力量。它不能抹杀对方已经产生的负面感受,但它能重新构建对方对整件事情的认知,将“恶意(他排挤我)”修正为“失误(他考虑不周)”。人们更容易原谅一个“好心办坏事”的失误。

五、 制定行动方案:从“修复”到“前进”

修复的最终目的不是停留在“对不起”,而是走向“下一次我们如何做得更好”。一个成功的修复对话必须以一个具体的、可执行的行动方案结束。

共同寻找解决方案

这个方案必须是“共同”制定的,而不是单方面强加的。

- 发起邀请: “基于我们今天的讨论,你认为未来我们怎样沟通能避免类似情况再次发生?”

- 提出建议并寻求反馈: “我有一个提议:未来如果遇到超过500字的需求变更,我保证不发即时消息,而是通过[某个特定渠道]提交给你,并确保留出24小时的评估时间。你觉得这个方式可行吗?”

- 承担具体的改变: “我承诺,我会在每周五的团队会议议程中,固定留出10分钟时间专门用来同步[之前产生误解的]项目进度。”

敲定“下一次”的沟通契约

将解决方案固化为双方的“沟通契约”。这个契约可以是非正式的口头约定,也可以是团队的明文规范。

- 明确“信号词”: 双方可以约定一个“安全词”或“信号词”。比如,“当我觉得沟通开始混乱时,我会说‘暂停,我们需要澄清一下’,我们双方都同意停下争论,回到事实层面。”

- 约定渠道: “我们约定,紧急(2小时内需响应)事务通过电话;重要但不紧急(24小时内)事务通过邮件;日常同步使用即时通讯。”

这个契约的价值在于,它提供了一个“工具箱”。当下一次沟通再次出现摩擦时,双方不再是束手无策,而是可以调用这个约定好的工具来解决问题。

六、 系统性预防:优化沟通渠道与工具

修复了个体间的误解后,管理者还必须思考一个更深层次的问题:为什么我们的组织或团队会频繁产生这类误解?这往往指向了系统性的沟通缺陷。

建立清晰的沟通规范

许多误解源于“规则的缺失”。团队成员不知道在什么情况下应该使用什么渠道,也不知道对不同渠道的响应期望是什么。

- 定义信息层级: 明确哪些信息是“全员周知”(如公司政策)、哪些是“团队共享”(如项目进度)、哪些是“私密讨论”(如绩效反馈)。

- 规范会议文化: 确保所有会议都有清晰的议程(Agenda),明确的主持人,以及会后5分钟内发出的会议纪要(Minutes)和行动项(Action Items)。

- 倡导“明确性”: 鼓励团队在沟通中避免使用模棱两可的词汇(如“尽快”、“稍后”),而是使用具体的时间和日期(如“本周五下午3点前”)。

善用协作工具减少信息衰减

在现代协作中,工具的混乱是信息衰减和误解的主要来源之一。当一个项目的需求分散在电子邮件、即时通讯群组、不同的文档版本和口头承诺中时,误解是必然的。

使用专业的项目管理系统是减少信息衰减的有效方式。 统一的信息源是消除误解的基石。例如,研发团队使用 PingCode 这样的工具来集中跟踪需求、任务和缺陷,可以确保产品、研发和测试团队看到的是同一个事实,避免了“我以为这个需求改了”的窘境。而对于跨部门协作(如市场、销售和产品),Worktile 这样的通用协作平台则能帮助团队在一个看板上清晰地管理任务流转和共享文件,极大地减少了因信息不同步而产生的跨部门摩擦。

通过优化系统和工具,我们可以大大降低误解发生的概率,让沟通修复从“消防”转向“预防”。

七、 巩固信任:误解后的关系升华

修复误解的最高境界,不是让关系“回到原点”,而是让关系“超越原点”。一次被妥善处理的冲突,实际上是一次深刻的相互理解和信任建设。

正如沟通专家彼得·德鲁克(Peter Drucker)所指出的:“沟通中最重要的事情是听到没有说出口的话。” (The most important thing in communication is hearing what isn't said.) 一次成功的修复,就是双方都听到了彼此“没有说出口”的感受和需求。

观察与跟进:确保修复的持久性

修复不是一次性的事件,而是一个需要跟进的过程。在“修复对话”结束后的几天或一周,发起者有责任进行一次简短的“回访”。

- 表达感谢与观察: “嗨,只是想再次感谢你上周和我进行的坦诚对话。这周我感觉我们的协作顺畅多了,你觉得呢?”

- 强化承诺: “我一直在提醒自己遵守我们的约定(例如,及时回复邮件),我希望你也能感觉到我的努力。”

这种跟进表明你对修复是认真的,并且在持续投入努力维护这段关系,这会极大地巩固对方的信任感。

将“危机”转化为“契机”

每一次误解都是一个“压力测试”。 它暴露了你们关系中的薄弱环节和沟通中的盲点。如果回避它,这个盲点会永远存在;如果修复它,你们就共同为这段关系打上了一个“补丁”。

经历了误解并成功修复的团队或个人,他们的信任度远高于那些从未发生过冲突的“表面和谐”的团队。因为他们知道,即使未来再次出现问题,他们也拥有共同的“语言”和“工具”来解决它。他们不再害怕冲突,而是将冲突视为一个共同成长的机会,这是建立深度信任和高效协作的必经之路。

常见问答(FAQ)

Q1: 如果对方完全不愿意沟通,拒绝我的修复邀请怎么办?

A1: 不要强迫。你可以给对方发送一条信息,表明你希望沟通的意愿和对关系的重视(例如:“我非常希望能和你澄清误会,当你准备好时,我随时都在。”)。然后给予对方时间和空间。同时,在行动上持续释放善意和专业性,等待时机。

Q2: 误解已经发生很久了(比如几个月),现在修复还有意义吗?

A2: 绝对有。一个未解决的旧误解就像关系中的一根刺,它会持续影响你们的互动。发起修复(例如:“我知道这件事过去很久了,但它一直在我心里,我希望能和你澄清一下……”)表明了你的坦诚和对这段关系的重视,这本身就是一种强有力的修复信号。

Q3: 在公开场合(如会议上)发生的误解,应该公开修复还是私下修复?

A3: 永远优先私下修复。 公开澄清往往会演变成公开辩论,导致双方都下不了台。你应该在私下与对方达成共识和理解后,再根据需要,由双方共同在公开场合做一个简短、统一的说明(例如:“关于上次会议的讨论点,我和张三私下对齐了,我们一致同意……”),以消除对他人的影响。

Q4: 为什么我已经道歉了,对方还是不接受,态度依旧冷淡?

A4: 这可能有两个原因:第一,你的“道歉”可能不够真诚,或者听起来像是在辩解(如“我很抱歉,但是……”);第二,对方需要更长的时间来消化情绪。修复信任需要时间,道歉只是第一步,你后续的“一致性行动”远比言语更重要。你需要用行动持续证明你已经理解了问题并正在改变。