如何在需求文档不清导致返工后改进流程

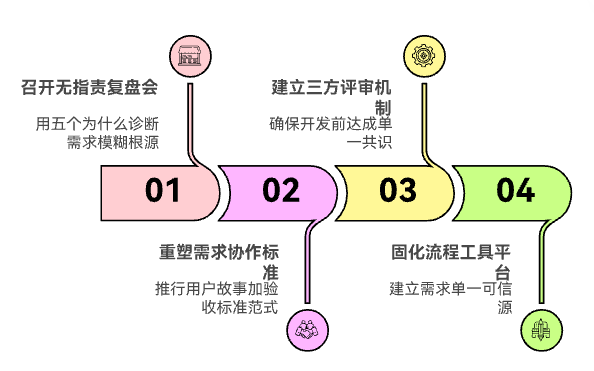

需求文档不清导致的返工,是项目管理(尤其是软件研发)中最具破坏性、成本最高的“无形杀手”。当团队在投入大量时间、精力和资源后,却交付出一个“并非所需”的成果时,改进流程已是刻不容缓。核心的改进策略必须超越“指责个人”,转向“优化系统”。 这首先要求团队立即召开一次“无指责的返工复盘会”,使用“五个为什么”等工具深入诊断导致需求模糊的真正根源。 其次,必须从源头重塑需求的定义与协作标准,强制推行“用户故事+验收标准(AC)”的撰写范式,并辅以原型和流程图等可视化工具消除歧义。 更关键的是,必须建立一个包括开发、测试和产品三方在内的“强制性”需求评审与确认机制,确保在开发启动前,所有人对“要做什么”的理解达成单一共识。最后,通过固化流程与工具平台,建立需求的“单一可信源”,并持续追踪改进效果。

一、“返工”的沉重代价:正视模糊需求的系统性风险

在快节奏的项目环境中,团队成员(尤其是产品经理和开发人员)常常会陷入一种“为了快而快”的陷阱,他们倾向于用简短的交谈和粗略的文档来启动工作,寄希望于在过程中“边做边改”。然而,这种对“模糊”的容忍,最终会以“返工”的形式带来十倍的惩罚。

不只是浪费时间:返工的“冰山”成本

需求文档不清导致的返工,其成本远不止是“白写了代码”那么简单。它是一座冰山,水面上的成本(浪费的工时)只是总成本的一小部分。

- 机会成本: 团队用于返工的每一小时,都是本可以用于开发新功能、创造新价值的时间。这导致产品上市时间(Time to Market)严重滞后,错失市场良机。

- 士气成本: 没有什么比“推倒重来”更能打击开发者的积极性。当工程师发现自己精心构建的成果因为一个“我以为”而被全盘否定时,挫败感和倦怠感会迅速蔓S延,导致团队内耗和信任危机。

- 质量成本: 仓促的返工往往伴随着“技术债”的激增。为了赶上原定的截止日期,团队可能会采用临时的、不规范的“补丁”方案,这会破坏系统的架构,为未来的维护和扩展埋下无数“地雷”,导致缺陷率飙升。

从“救火”到“防火”:改进流程的必要性

频繁的返工是项目健康状况亮起的“一级警报”。它清晰地表明,团队的协作流程存在系统性缺陷。

如果管理者仅仅将返工归咎于“某某开发理解力不行”或“某某产品没写清”,那么问题将永远无法根治。返工是一个流程问题,而非个人问题。 正如质量管理大师威廉·爱德WA兹·戴明(W. Edwards Deming)所言:“一个坏的系统会一次又一次地击败一个好的人。” (A bad system will beat a good person every time.)

因此,当返工发生后,我们的目标不应该是“救火”(Fix the bug),而应该是“防火”(Fix the process)。我们必须把每一次痛苦的返工,都视为一次改进组织“免疫系统”的宝贵机会。

二、深入诊断:挖掘需求文档不清的根源

在着手“改进”之前,我们必须对“问题”进行一次深入、诚实的诊断。如果连病根都没找到,任何“药方”都只是安慰剂。

召开“无指责”的返工复盘会

改进的第一步,是立即召集所有相关方(产品、开发、测试、甚至业务方)召开一次“返工复盘会”。

这次会议的最高原则必须是“无指责”(Blameless)。其目的不是为了“批斗”谁,而是为了共同还原事实。我们必须建立一个心理安全的环境,让每个人都敢于说出“我当时是这么想的……”“我困惑的地方是……”“我假设了……”。

使用“五个为什么”穿透表象

在复盘会上,团队应使用“五个为什么”(5 Whys)分析法来穿透问题的表象。

- 问题: 登录模块返工了。(为什么?)

- Why 1? 因为开发实现的“第三方登录”逻辑与业务方的预期不符。(为什么?)

- Why 2? 因为开发人员是按自己的理解(默认创建新账号)做的,而业务方期望的是“优先绑定已有账号”。(为什么?)

- Why 3? 因为需求文档只写了“支持第三方登录”,没有定义具体的“绑定/创建”逻辑。(为什么?)

- Why 4? 因为产品经理在撰写时“想当然”地认为这是行业标准,默认开发会懂。(为什么?)

- Why 5(根源)? 因为我们的“需求评审”流程只是走过场,开发和测试没有在评审会上针对这些“模糊地带”向产品经理发起“挑战”。

通过这个分析,我们发现根源不在于“开发做错了”或“产品没写清”,而在于**“评审机制的失效”**。

区分:是“写不清”还是“没想清”?

在诊断时,我们还必须区分两种根本不同的“不清”:

- “没想清”(逻辑缺陷): 需求方或产品经理自己对业务逻辑就是一知半解,没有考虑清楚各种边缘情况(Edge Cases)和异常流程。

- “写不清”(表达缺陷): 产品经理脑中很清楚,但写出来的文档充满了“大概”、“可能”、“优化一下”等模棱两可的词汇,导致信息在传递中失真。

如果是前者,改进的重点是产品经理的“需求分析”能力;如果是后者,改进的重点则是“文档规范”和“评审流程”。

三、重塑需求定义:从“模糊描述”到“精准契约”

诊断出病根后,必须从源头——即需求的定义方式——开始“动手术”。需求文档不应该是一篇“散文”,而应该是一份指导行动的“精准契约”。

“用户故事”与“验收标准(AC)”的黄金搭档

在现代敏捷开发中,最有效的需求表达方式是“用户故事”(User Story)结合“验收标准”(Acceptance Criteria, AC)。

- 用户故事(As a... I want... So that...): 这定义了需求的“灵魂”——为谁(Who)、做什么(What)、为什么(Why)。这确保了团队的每个人都理解需求的“商业价值”。

- 验收标准(AC): 这是需求的“骨架”,是“精准契约”的核心。AC使用“GIVEN-WHEN-THEN”(给定-当-则)的格式,穷尽功能的所有场景和规则。

验收标准(AC)是将需求从“模糊”变为“清晰”的最强武器。 如果一个需求没有清晰的AC,它就不应该被允许进入开发队列。QA(测试人员)是定义AC的最佳“质询者”,因为他们的工作就是基于AC来编写测试用例。如果QA无法根据文档写出用例,那么这个需求就是不合格的。

可视化的力量:原型、线框图与流程图

沟通中最大的问题,就是人们想当然地认为沟通已经发生了。文字是极易产生歧义的媒介。

在需求定义阶段,必须强制性地引入“可视化”工具。

- 针对UI/UX: 任何涉及界面的需求,都必须配有“高保真原型”或至少是“低保真线框图”。一张图胜过千言万语,它能让所有人对最终的“长相”有一个直观的共识。

- 针对复杂逻辑: 任何涉及多步骤、多角色、多状态的业务流程(如审批流、订单状态机),都必须配有“业务流程图”(Flowchart)或“状态机图”(State Diagram)。这能帮助开发人员建立清晰的逻辑模型,避免遗漏分支和状态。

别忘了“非功能性需求”

大量的返工源于“非功能性需求”(Non-functional Requirements, NFRs)的缺失。

产品经理和业务方往往只关注“能做什么”,而开发人员还必须知道“要做到什么程度”。

- 性能: “这个列表页的加载时间必须在2秒内。”

- 并发: “这个秒杀接口需要支持1000 QPS。”

- 安全: “密码存储必须使用SHA-256加盐。”

- 兼容性: “必须兼容Chrome、Firefox浏览器以及iOS 14以上系统。”

这些NFRs必须像功能需求一样,被明确地记录和评审,否则必然导致项目后期(甚至上线后)的灾难性返工。

四、强化“守门人”:构建高效的需求评审与确认机制

写出“完美”的文档是理想状态,但现实中更重要的是建立一个“容错”和“纠错”的流程。需求评审会(Requirements Review Meeting)就是这个流程的“核心守门人”。

将评审会从“通知会”变为“质询会”

返工频发的团队,其“需求评审会”往往是这样的:产品经理花1小时宣读文档,开发和测试在底下“假装”听讲,最后主持人问“大家有没问题?”,一片沉默,然后“通过”。

这不叫评审,这叫“通知”。

高效的需求评审会,必须是一场“质询会”或“攻击会”。

- 规则改变: 会议的主角不应该是产品经理,而应该是“开发”和“测试”。

- 开发视角(可行性): “这个需求的技术实现方案是什么?”“这个改动会影响哪些旧模块?”“这个数据量,性能能达标吗?”

- 测试视角(可测性): “这个需求的AC清晰吗?”“边缘场景1、2、3考虑了吗?”“如果用户在这里断网/返回/恶意输入怎么办?”

只有当一个需求能够回答开发和测试的所有“质询”时,它才算真正“Ready”了。

“三方会谈”:确保PO、开发与测试的共识

在需求进入开发之前,必须建立一个正式的“签收”(Sign-off)机制。这个机制的核心是PO(产品负责人)、Tech Lead(开发负责人)和QA Lead(测试负责人)的“三方共识”。

这三方代表了“价值”、“实现”和“质量”。

- PO确认:“这是业务想要的。”

- Dev确认:“我清楚怎么做,技术上可行。”

- QA确认:“我清楚怎么测,验收标准明确。”

缺少任何一方的确认,该需求都不能进入“待开发”状态。

建立“需求基线”与“变更控制”

需求文档不清的另一个重灾区是“需求变更”。很多返工是因为产品经理在开发过程中,通过口头、聊天工具随意变更需求,导致信息混乱。

在“三方会谈”确认后,该需求就形成了“需求基线”(Baseline)。

任何对基线的改动,都必须启动一个(哪怕是轻量级的)“变更控制流程”(Change Control):

- 提出变更: 产品经理提交书面变更请求。

- 影响分析: 开发和测试快速评估该变更对工期、成本和质量的影响。

- 重新确认: 三方再次对“变更”及其“影响”进行确认。

这个流程不是为了扼杀变更,而是为了“管理”变更,使其透明化、可控化。

五、建立“单一可信源”:工具与平台的系统支撑

好的流程需要好的工具来承载和固化。如果团队仍然依赖Email、Word文档和即时通讯工具来传递需求,那么混乱和返工是不可避免的。

正如乔治·萧伯纳(George Bernard Shaw)所讽刺的:“沟通中最大的问题,就是人们想当然地认为沟通已经发生了。” (The single biggest problem in communication is the illusion that it has taken place.)

告别“文档满天飞”的混乱

团队必须建立一个**“单一可信源”(Single Source of Truth, SSoT)**。这意味着,关于需求的所有信息(描述、AC、原型、讨论、变更),都必须存储在“唯一”的一个地方,并且所有人(包括业务方)都能访问这个最新版本。

分散在个人电脑里的Word文档、群聊里的只言片语,都不应该是“可信源”。

需求的可追溯性:从理想到现实

一个专业的“单一可信源”平台,不仅是存储,更重要的是“关联”和“追溯”。

我们必须能清晰地回答:“这个功能是基于哪个需求文档的哪一条AC开发的?它对应了哪些测试用例?它在哪个版本上线的?”

这就是**“需求可追溯性”。当返工发生时,可追溯性使我们能迅速定位到偏差的源头。例如,一个先进的研发项目管理系统PingCode**,它允许团队将“需求”与“任务”、“代码提交”、“测试用例”甚至“缺陷”进行端到端的关联,形成一个完整的价值交付链,让任何变更和偏差都无处遁形。而对于更广泛的、涉及市场运营等多部门协作的项目,一个通用项目管理系统Worktile则能确保所有人(无论是否是技术人员)都在同一个视图下共享需求背景和项目进度,从源头上减少了跨部门的信息衰减。

六、闭环与迭代:将“返工”转化为“组织资产”

改进流程不是一次性的“运动”,而是一个持续的“循环”。

固化“返工复盘会”

当团队通过上述流程改进,成功减少了返工后,也不能掉以轻心。应将“返工复盘会”固化为团队的常规机制。

任何导致(例如)超过8小时工作量返工的事件,都必须触发一次复盘。 这种机制能确保团队的“流程免疫系统”始终保持警惕。

建立“需求知识库”与“模板”

在复盘中识别出的“常见陷阱”、“业务规则”、“非功能性要求”等,不应该只停留在会议纪要里,而应被沉淀为“组织资产”。

- 建立“需求模板”: 将AC、NFRs等关键要素固化为需求文档的模板,强制要求产品经理在撰写时逐项填写。

- 建立“业务术语表”: 统一团队对“活跃用户”、“订单完成”等关键业务术语的定义,避免歧义。

- 建立“Checklist(检查清单)”: 制作一个“需求评审检查清单”,评审时由主持人逐项核对,确保没有遗漏。

通过这一系列系统性的改进——从“诊断根源”到“重塑标准”,从“强化评审”到“工具支撑”,最后到“闭环迭代”——团队才能真正打破“需求不清-执行-返工”的恶性循环,将宝贵的资源聚焦于创造真正的价值。

常见问答(FAQ)

Q1: 敏捷开发不是强调“轻文档”吗?还搞这么复杂的需求流程有必要吗?

A1: 敏捷强调“轻文档”,不等于“零文档”或“烂文档”。 敏捷的核心是“可工作的软件”和“响应变化”,而需求不清导致的返工恰恰是交付“不可工作软件”的最大障碍。敏捷开发更依赖“用户故事+AC”这种“恰到好处”的文档,以及更高频的(如每日站会、迭代评审会)“沟通确认”来消除歧义,其对“需求清晰度”的要求其实更高。

Q2: 如果是业务方(客户)自己也想不清楚需求,导致需求反复变更怎么办?

A2: 面对“没想清”的客户,IT团队的角色不应是“订单接收者”,而应是“需求引导者”。不要试图一次性写出“完美”文档,而应采用更敏捷的手段:1. 使用原型: 快速制作可交互的原型,让客户“看到”并“摸到”他们的想法,这是最快的澄清方式。 2. 拆分需求: 将大而模糊的需求拆分为极小的、可验证的功能点,小步快跑,通过快速交付和获取反馈来“共同探索”需求。

Q3: 如何平衡“快速迭代”和“文档规范”之间的矛盾?

A3: 这并非矛盾。真正的“快”是“持续地快”,而不是“一时的快”。 跳过需求评审和AC撰写,看似“启动”得快,但后续的返工、Bug修复会耗费10倍的时间,导致整体“慢”得可怕。将“需求评审”和“AC定义”视为开发流程的“必要投资”,它们是保证“持续交付速度”的前提。

Q4: 流程改进后,我们如何衡量改进的效果?

A4: 使用数据衡量。 至少可以追踪两个关键指标:1. “返工率”: 统计团队有多少百分比的工时是用于“返工”或“修复需求缺陷”的,看这个比例是否在持续下降。 2. “需求引入缺陷数”: 统计在测试或上线后,有多少Bug的根源被定位为“需求理解偏差”或“需求文档不清”,看这个数量是否在减少。