多通道手腕压力脉搏波信号

本人采用合肥华科电子技术研究所研发的HK-2010/3型三通道脉搏波传感器进行数据采集。该传感器的核心结构包括三个直径为12毫米的压阻式脉搏传感单元,集成于同一主板,能够对中医脉诊中的“寸”“关”“尺”三脉位实现高精度同步信号采集。系统采样频率设置为200 Hz,并配备10位模数转换器(ADC),从时域与幅值两个维度保障了脉搏信号的高分辨率与高保真度。

数据采集在严格控制环境条件的实验室内进行。受试者取静坐体位,右臂自然平伸,平放于实验桌面上,通过调节座椅高度使其手腕部与心脏大致处于同一水平面,以最大程度降低因体位差异引起的血流动力学干扰。在正式采集开始前,受试者需静坐休息10分钟,以适应实验环境、稳定心理状态并保持呼吸平稳,从而减少非生理性波动对脉搏信号的影响。

采集流程严格遵循标准化操作程序:首先,由操作人员使用指触定位法准确确定受试者右腕桡动脉区域的“寸”“关”“尺”三个脉点位置;随后,利用专用绑带将三个传感器探头分别固定于对应脉点位置,并通过精细调节绑带松紧以控制传感器与皮肤间的接触压力。该调压过程为关键环节,旨在使每一通道所采集的脉搏波形达到最优形态与幅值。待监测界面显示三路信号均趋于稳定后,启动正式采集程序,持续记录时长为90秒。整个采集过程中,受试者须保持身心放松、呼吸均匀,避免言语交流或肢体活动,以确保所获取信号的真实性与有效性。

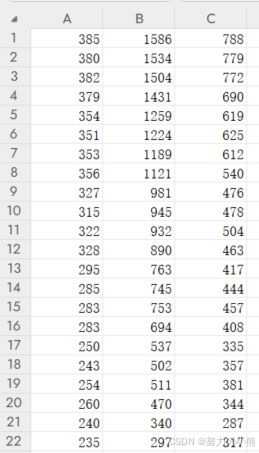

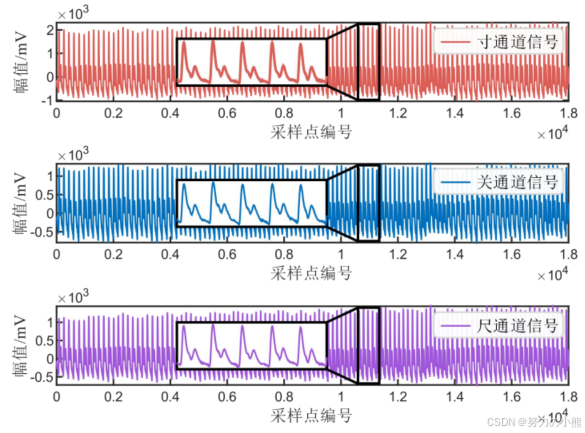

最终采集得到的原始数据为三列并行的信号序列(共计3 × 19000个数据点),分别对应“寸”“关”“尺”三个通道在90秒内的完整脉搏波形动态。其典型示例如图1所示,可作为后续信号处理与脉象研究的基准数据。

多通道同步采集策略所获取的信息维度,显著超越了传统单通道测量的局限性。根据中医脉诊理论,腕部“寸”“关”“尺”三处脉位分别对应人体上、中、下三焦及其关联脏腑功能状态,其脉象在强度、形态与节律方面既存在内在联系,又具备各自特征。同步采集这三路信号,不仅能够记录每一脉位独立的搏动信息,更能够提取三脉位间的协同波动关系、搏动传导的时序延迟以及在不同生理状态下三者之间的相对变化规律。此类多维度信息的融合,为深入探索脉搏波在桡动脉段的空间分布特性、揭示其与整体健康状况之间的内在联系,提供了远较单通道信号更为全面和深入的数据基础。

此外,单通道脉搏波模型因仅包含单一位置的信息,缺乏对不同通道间差异性与相关性的描述,因而在噪声干扰下稳定性较差,且模型泛化能力有限。相比之下,多通道脉搏波模型具备多源特征提取能力,一方面可通过通道间信号互相验证与补偿,有效抑制因局部干扰或随机噪声引起的信号退化,增强系统的噪声鲁棒性;另一方面,多通道所构成的丰富特征集能够更好地刻画出个体间脉搏特性的共性结构与变异模式,从而显著提升诊断模型在不同人群中的泛化性能。

综上所述,本研究采用的同步三通道脉搏采集方法,不仅在技术上实现了对中医寸口脉法的现代化还原,更在信息层面拓展了脉搏信号分析的深度与广度,为后续构建稳健、可信的脉象分析模型奠定了坚实的数据基础。

本文附带其中一组原始三通道脉搏波数据(仅图1的数据,3×19000),供相关研究者参考与学习使用。