音视频课程上传、加密与播放技术详解:知识付费系统源码开发实践

在知识付费行业里,有一句话流传很广:内容为王,但技术是护城河。

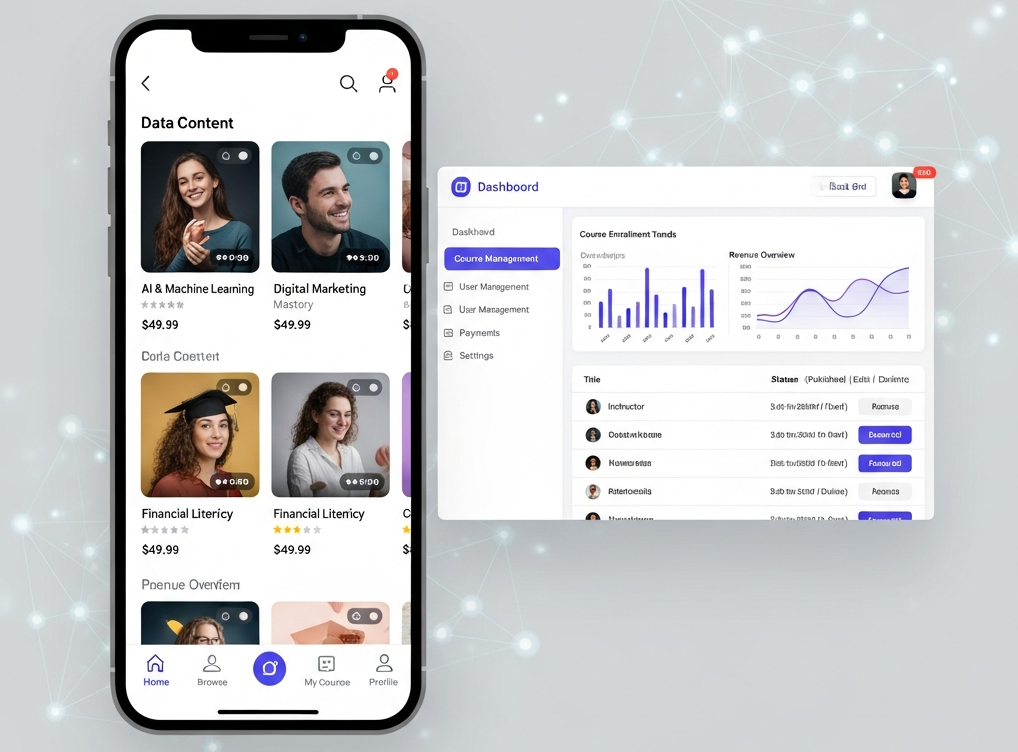

无论你是想做一个网校系统、在线教育平台,还是打造知识付费APP,课程音视频的“上传—加密—播放”三步流程,都是整个平台的技术核心。看似简单的播放按钮背后,其实藏着一整套复杂的架构逻辑与安全机制。

一、音视频上传:从素材到平台的第一步

音视频上传听起来很普通,但对于知识付费平台来说,它不仅仅是文件传输。

为了保证课程素材的稳定性与安全性,一般会采用以下技术方案:

分片上传与断点续传:

大多数课程视频文件体积较大(1GB以上很常见),直接上传容易中断。通过分片上传技术(Chunk Upload),可将视频拆分为多个小块逐一上传,即便网络中断,也能从上次进度继续传输,提高上传成功率。云存储与CDN加速:

上传完成后,视频文件通常会存储在云端(如阿里云OSS、腾讯云COS),并通过CDN节点进行分发。这样一来,全国甚至海外用户都能快速访问课程内容,播放不卡顿。元数据处理与转码:

上传的视频会被自动转码成不同码率(720p、1080p、4K)版本,以适配不同带宽与设备,还可以提取封面图、时长、清晰度等元数据供前端展示。

这一环节要注意的是,上传接口的安全校验。可通过JWT签名或API Token验证用户身份,防止外部非法调用接口。

二、音视频加密:保护内容版权的关键一环

知识付费的痛点在于盗链与盗播。课程一旦被下载传播,创作者和平台的收益都会受损。

因此,加密与防盗机制成为整个系统的生命线。常见的技术路径包括:

视频URL防盗链:

使用带签名的URL(如阿里云的STS Token)进行临时授权访问,链接在短时间内自动失效。这样,即使用户分享视频地址,也无法长期播放。DRM加密(数字版权管理):

高级方案会采用AES-128或FairPlay等加密算法,对视频流进行分段加密。播放端在请求时动态解密,只能通过授权播放器观看,无法直接下载原视频。动态水印与用户追踪:

在播放过程中实时生成带用户ID的动态水印,一旦录屏传播,就能追踪泄露源。这种方式在B2B网校和企业培训系统中尤为常见。HLS+加密播放机制:

使用HLS(HTTP Live Streaming)分片协议,在每个TS文件片段中加入独立密钥。前端播放器通过密钥验证才能播放,从源头上降低盗播风险。

三、音视频播放:体验与性能的双重考验

上传和加密是“幕后功夫”,而播放体验是用户是否买单的关键。

一个优秀的知识付费系统源码,在播放模块上往往具备以下特征:

多端自适应:

支持Web、小程序、iOS、Android多端播放,并根据网络自动切换清晰度。

例如,当用户从Wi-Fi切换到4G时,系统能自动降码率播放,避免卡顿。倍速播放与断点记忆:

这些功能已成为标配。用户可以1.5倍速学习节省时间,系统还能自动记录上次播放进度,下次进入课程时无缝续播。离线缓存与播放授权:

对于App端,可支持“下载后离线观看”,但播放时仍需验证授权码或密钥,避免离线盗用。智能CDN调度:

播放端通过算法自动选择最近的CDN节点,提升首帧加载速度与流畅性。

在一些高并发的课程活动中,还可以结合P2P加速,显著降低带宽成本。

四、源码架构与系统集成建议

在知识付费系统源码开发实践中,推荐将整个音视频体系拆为三个独立模块:

视频服务模块(负责上传、转码、加密)

播放服务模块(负责播放授权、解密与记录)

内容管理模块(负责课程、章节、讲师信息管理)

模块化设计不仅方便后期扩展,比如加入AI字幕生成、互动弹幕、讲师直播,还能与第三方SDK(如阿里云点播、腾讯云视频)平滑对接。

五、总结:技术与内容的双重护城河

如今的知识付费平台竞争激烈,内容创作者不再只是“讲得好”,更要有“防得牢”。

从音视频上传、加密到播放的全链路优化,不仅能保障内容版权,也能让用户获得更稳定、更流畅的学习体验。

真正成熟的知识付费系统源码,往往既能实现课程内容的商业化闭环,又能以技术筑牢品牌信任的底座。