研究生看文献笔记总记不好?

刚读研那会儿,导师扔来几十篇文献说"这周看完",我兴冲冲地打开PDF,高亮划得五彩斑斓,复制粘贴堆满文档,可到了组会发言时,大脑一片空白——笔记记了什么?核心观点在哪?不同文献间的联系又是什么?这场景,你是不是也似曾相识?

文献笔记不是简单的"划重点",而是构建个人知识体系的基石。但传统方式确实效率低下:手写笔记费时且难以检索,PDF标注信息孤岛化,复制粘贴的段落后期找不到出处,更别谈知识关联了。面对动辄上百篇的文献阅读量,没有科学工具加持,我们很容易陷入"虚假努力"的怪圈。

MedPeer文档解读正是为破解这一痛点而生的智能文献分析平台。它不只是个"PDF阅读器",而是你的专属"AI学术秘书",将文献阅读从"体力活"升级为"智力活"。

三步构建你的智能笔记系统

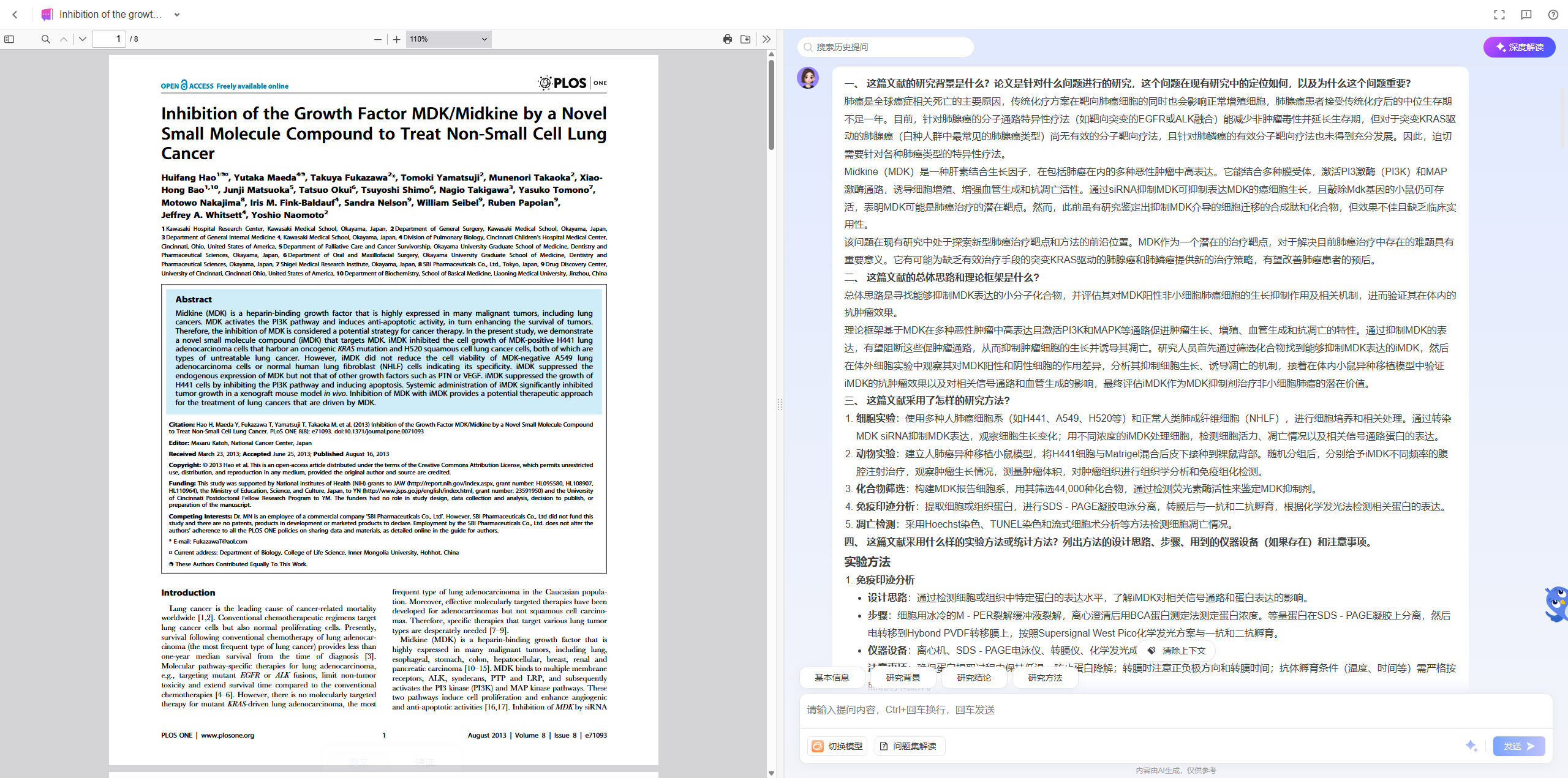

第一步:让AI帮你"预读"文献

上传PDF或DOCX文档后,系统会先进行智能总结。这个功能简直是"文献焦虑"的救星——它自动提取文章基本信息、研究背景、核心结论和参考文献,30秒内给你一份"文献速览"。就像考前先看大纲,你能快速判断这篇文献是否值得深读,该重点关注哪些部分。再也不用逐字啃完才发现"这文对我没用"。

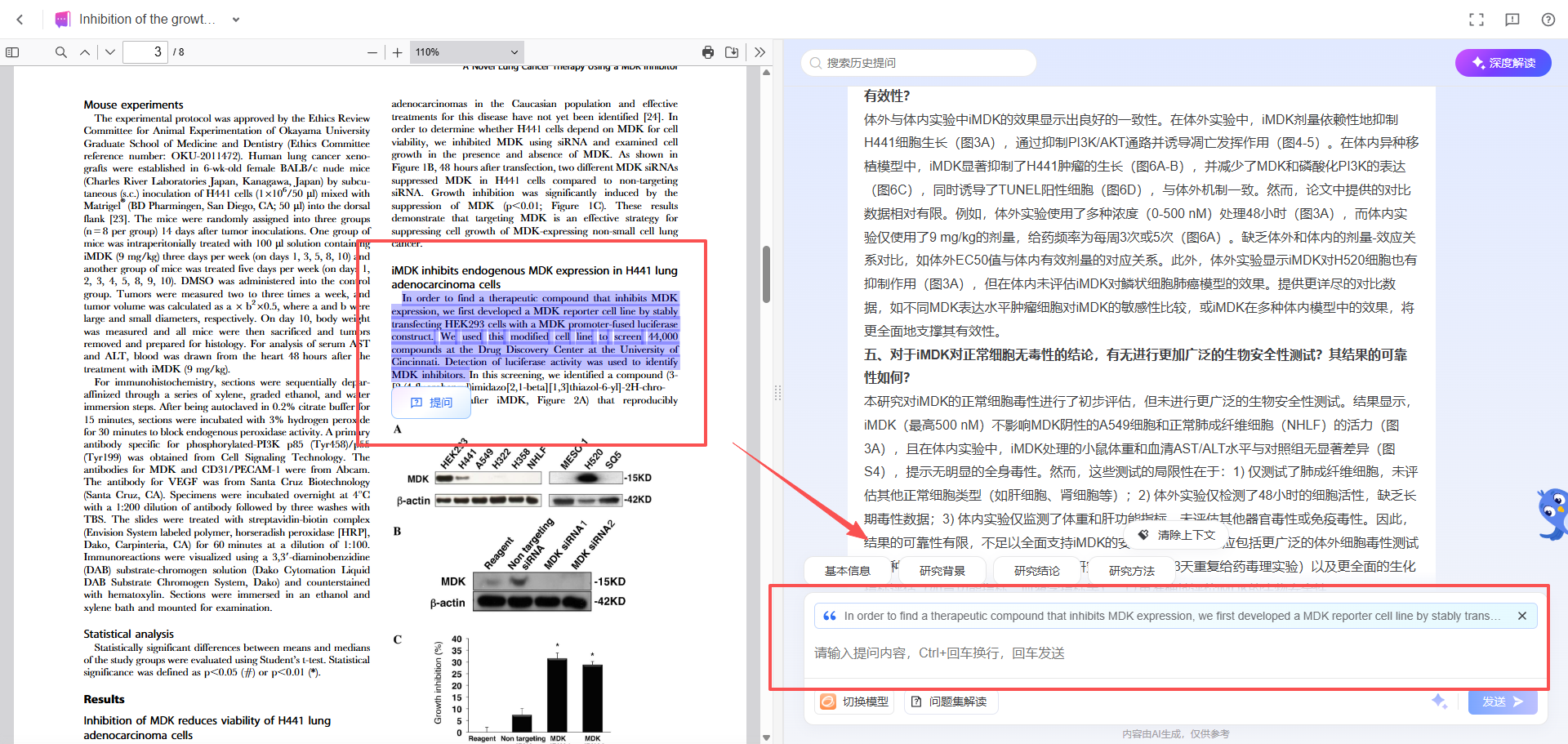

第二步:精准记录,告别"抄全文"

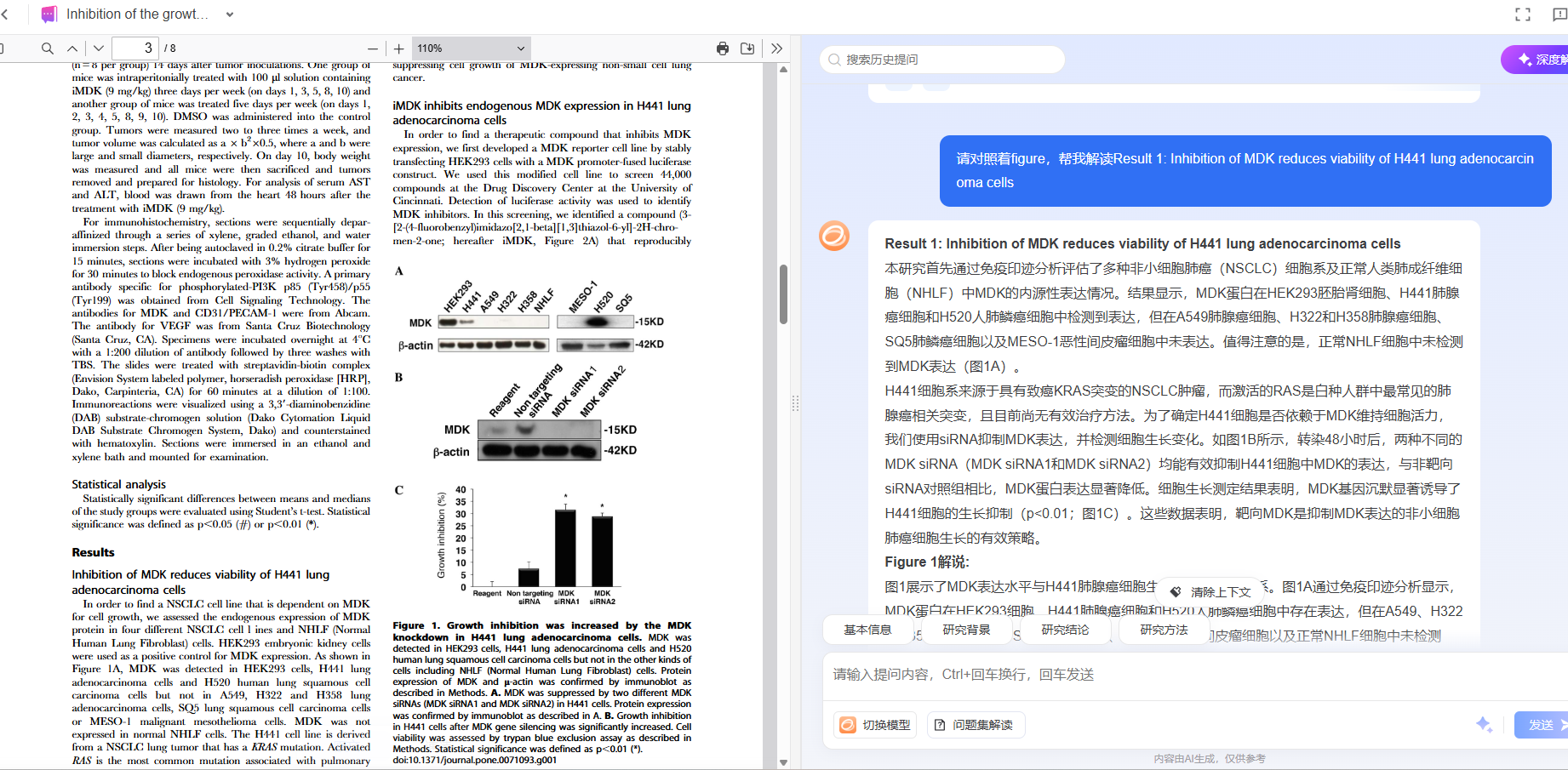

传统笔记的误区是"什么都记",结果重点淹没在信息海洋里。MedPeer的划选内容提问功能彻底改变了这一模式。当你读到关键段落,直接划选文字,AI会针对这部分内容生成推荐问题,比如"该实验设计的创新点是什么?""研究方法有哪些局限性?"这种"问题驱动"的笔记法,逼着你主动思考而非被动抄写。

更强大的是自定义问题功能。你可以主动向AI提问:"这篇文献如何支撑我的课题假说?""与作者2022年的研究相比,本文有哪些突破?"AI会基于全文给出精准回答,这些问答记录自动成为你的结构化笔记。几个月后回头看,你记下的不是零散片段,而是完整的逻辑链条。

第三步:知识串联,构建个人文献库

MedPeer支持多模型切换,从快速解读到深度分析,满足不同阶段需求。初期泛读用轻量级模型快速筛选,精读关键文献时切换专业模型深挖细节,灵活又经济。

所有解读记录自动保存,形成你的"文献知识库"。需要回顾时,通过检索历史功能,输入关键词就能找回某篇文献的解读内容。更棒的是分享功能——你可以把对某篇顶刊的解读分析一键分享给师弟师妹,或者发到课题组的协作群组,直接省掉重复讲解的时间。

真实场景:如何用它搞定一周20篇文献

假设你研究"肿瘤免疫治疗",周一老板发来个压缩包。传统做法是一篇篇打开划线,一周过去可能只读5篇。而用MedPeer:

上午:用MedPeer解读所有文献,用AI总结快速浏览,筛选出8篇高度相关的精读文献,12篇泛读备用。

下午:精读时,用划选提问记录每篇的核心发现、技术路线、创新点。遇到不懂的实验方法,直接问AI获取解释。这些问答自动沉淀为笔记。

周三:读新文献时,用自定义问题追问:"这篇PD-1研究与前两篇有何异同?"AI会帮你横向对比,这种"关联思考"正是撰写综述的关键。

周五:导出本周所有解读记录,整理成文献综述框架。你会发现,AI不仅帮你读了文献,更帮你搭好了知识架构。

为什么选择MedPeer?

相比Notion、EndNote等工具,MedPeer的差异化在于"AI深度参与"。它不是简单的存储和管理,而是理解文献内容、参与笔记构建。更重要的是,它专为科研场景优化,支持30MB大文件上传,30万字符以内无压力,完整博士论文也能一次性解读。

总结

研究生阶段,文献笔记能力直接决定科研上限。与其在低效重复中消磨热情,不如让AI分担机械劳动,把脑力留给创造性思考。MedPeer文档解读不是替代你的思考,而是放大你的思考效率——它帮你快速筛选、精准记录、智能关联,最终将数百篇文献转化为你的"第二大脑"。

现在就去MedPeer官网体验,让你的文献笔记从此告别"记了忘,忘了记"的恶性循环,真正构建起属于你的智能知识体系。