认知神经科学解释生活中的现象——白月光、朱砂痣

引言

近期在看的一本书引起了我的一些思考,因此希望探索一下认知神经科学与日常生活中的联系,打算开辟一个专栏,收集一下有趣的现象。本文经过大量调研,部分内容由AI辅助生成。

"白月光"和"朱砂痣"——这两个诗意的词汇,出自张爱玲的《红玫瑰与白玫瑰》:"也许每一个男子全都有过这样的两个女人,至少两个。娶了红玫瑰,久而久之,红的变了墙上的一抹蚊子血,白的还是'床前明月光';娶了白玫瑰,白的便是衣服上沾的一粒饭黏子,红的却是心口上一颗朱砂痣。"

在流行文化中,"白月光"指代那些得不到的、被理想化的爱情对象;而"朱砂痣"则象征着曾经拥有却失去的、刻骨铭心的记忆。

但如果我们摘下文学的面纱,用神经科学的手术刀剖开这些情感,会发现什么呢?

原来,念念不忘真的有回响——那是你的腹侧纹状体在呼唤多巴胺。

原来,心如刀绞不是夸张——那是你的前扣带回皮层在发出真实的疼痛信号。

原来,"忘不了"不是矫情——那是你的杏仁核和海马体联手,把记忆刻进了大脑最深处。

开篇故事

故事一:咖啡馆的神经科学课

李墨是一位神经科学博士生,这天她坐在咖啡馆里修改论文,耳机里循环播放着一首老歌。突然,咖啡馆的门被推开,一个熟悉的身影走了进来。

那是她大学时代暗恋了四年却从未表白的学长——那个永远坐在图书馆靠窗位置、阳光落在他侧脸上时美得像一幅画的人。七年了,她以为自己早已释怀,但此刻心跳却不受控制地加速,手中的咖啡杯微微颤抖。

学长没有认出她,点完咖啡就坐到了角落。李墨低下头,盯着笔记本电脑上的论文标题——《未完成任务对记忆系统的持续影响:蔡格尼克效应的神经机制研究》。

她苦笑。多讽刺啊,她研究了三年"未完成"如何折磨大脑,却无法解释为什么一个从未开始的故事,能在她脑海里盘踞这么久。她的腹侧纹状体此刻一定在疯狂释放多巴胺,那是期待奖赏的信号——即使她理性上知道,这份期待永远不会有结果。

这就是她的"白月光":得不到,忘不掉,美得不真实。

故事二:MRI扫描室里的眼泪

"请回忆你最痛苦的失恋经历,并注视屏幕上出现的照片。"

躺在功能性磁共振成像仪里的苏晴听到指令,闭上了眼睛。三年前的那个雨夜再次浮现:他站在门口,行李箱的轮子在地板上留下两道湿痕。"对不起,我爱上了别人。"

屏幕上,他的照片出现了。

苏晴的胸口骤然收紧,仿佛有人用钝刀在心脏上反复刮擦。她知道,此刻她的背侧前扣带回皮层正在亮起——那个处理身体疼痛的区域。她也知道,岛叶皮层正在把情绪翻译成真实的生理反应:心悸、呼吸困难、胃部翻搅。

她是这项研究的志愿者。主持研究的教授说,他们想要证明"社会痛苦与身体疼痛共享神经回路"。苏晴报名时想:也许科学可以帮她理解,为什么三年过去了,想起那个人依然像被刀割一样疼。

扫描结束后,研究助理递给她纸巾。"你的杏仁核和海马体的激活模式非常典型,"助理看着屏幕说,"强烈的情绪体验会让记忆变得异常牢固。简单来说,因为痛得太深,所以忘不了。"

苏晴擦干眼泪,低声说:"所以这就是'朱砂痣'的秘密?"

助理愣了一下,然后轻声回答:"如果你这么理解的话——是的。你的大脑把他刻在了身体的痛觉地图上。"

认知神经科学解读

"白月光"的神经机制

"白月光"代表得不到的理想化对象,其神经基础涉及:

- 奖赏预期系统:腹侧纹状体(ventral striatum)和腹侧被盖区(VTA)在期待但未获得的奖赏时会产生持续的多巴胺信号,这种"渴望但不可得"的状态会让记忆更加深刻。

未得到回报的爱情会激活大脑奖赏系统中的多巴胺通路,这种持续的期待但未获得奖赏的状态,类似于成瘾机制 MentalzonNeuroscience News。研究显示,赌徒在"差一点就赢"时的多巴胺活动与真正获胜时一样强烈,这可能解释了为什么未得到回应的爱情会对我们产生如此强大的吸引力 Science and Nonduality。

浪漫吸引力与成瘾有着相似的神经机制,都涉及多巴胺、血清素和催产素等神经递质的激活,以及前额叶、眶额皮层和伏隔核等奖赏系统区域的活跃 StanfordICI Journals。

情境变化:

- 腹侧被盖区(VTA)与伏隔核(NAc):每次想起"白月光"时,这些区域会释放多巴胺脉冲,即使对方不在场,仅仅是看到照片、听到相关歌曲或经过特定地点,都会触发奖赏期待

- 眶额皮层(OFC):在浪漫爱情体验中显示出显著的多巴胺能活动,这个区域与美感体验、母爱以及奖赏体验密切相关 PubMed Central。对"白月光"的幻想会重复激活这一区域,强化愉悦感受

- 前额叶皮层(mPFC):在幻想与对方未来可能性时高度活跃,会主动构建理想化场景,同时抑制批判性思维区域

2.记忆理想化:前额叶皮层会对未完成的情感经历进行"积极重构",杏仁核参与的情绪记忆会选择性保留美好片段,,过滤掉负面信息,形成"记忆美化效应"。

情境变化:

- 海马体:负责情景记忆的编码和提取。对于"白月光",每次回忆时海马体会选择性激活积极片段,负面记忆逐渐衰退

内侧前额叶:研究发现,坠入爱河时,与"心智理论"和"心智化"相关的脑区活动减少,包括前额叶皮层。这些区域帮助我们理解他人的感受和意图,当你强烈地爱上某人时,自我与对方的界限会模糊 Science and Nonduality。这解释了为什么对"白月光"的想象往往忽视对方的真实缺点。

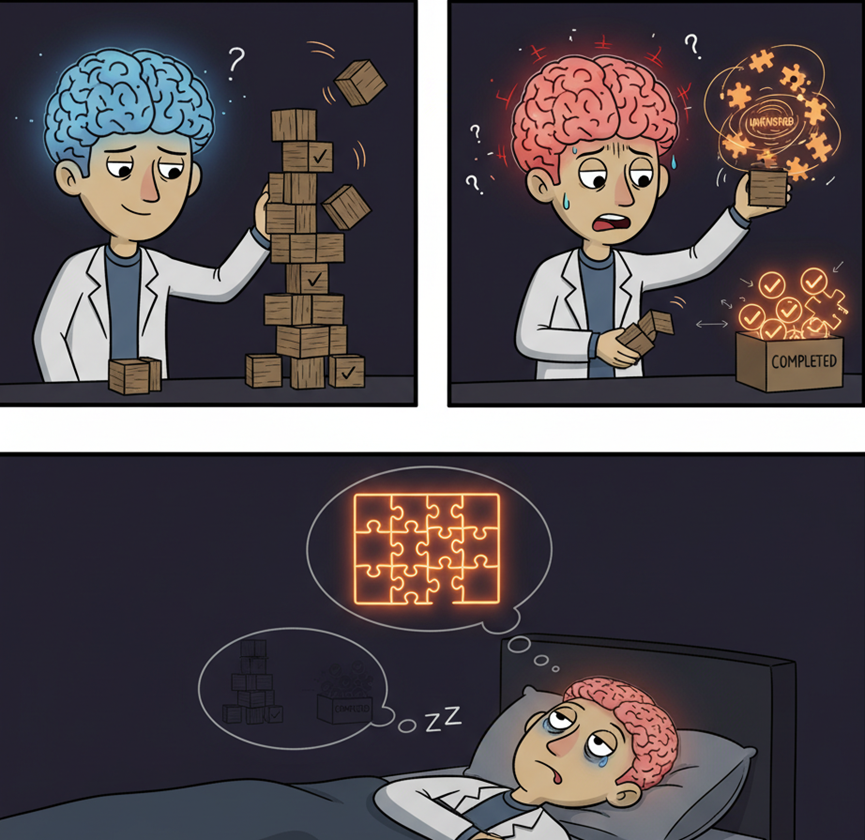

3.蔡格尼克效应(Zeigarnik Effect):未完成的任务/关系会占据更多认知资源,海马体会反复激活这些未完成的记忆痕迹。这也就是为什么,人在事情做到一半没解决的时候,哪怕出去玩也会心里牵挂着,玩也玩不好,事也做不好。WikipediaPsychology Today。在人际关系中,蔡格尼克效应可能解释了未处理的负面事件和未实现的情感为何会在记忆中占据特权地位,甚至会破坏亲密关系 Psychology Today。对于"白月光"而言,未完成的情感关系正如未完成的任务,会在海马体中反复激活记忆痕迹,占据更多认知资源。

情境变化:

- 背外侧前额叶(DLPFC):当试图抑制对"白月光"的思念时会增强活动,但往往效果有限,因为未完成的张力会不断突破认知控制

- 默认模式网络(DMN):在休息、走神时自动激活,让关于"白月光"的白日梦和幻想不请自来

"朱砂痣"的神经机制

"朱砂痣"代表曾经拥有但失去的刻骨铭心,涉及:

1. 社会痛苦与身体疼痛的神经重叠

功能性磁共振成像研究表明,浪漫拒绝激活的脑区与身体疼痛相同,包括次级躯体感觉皮层和背侧后岛叶 PNASPNAS。背侧前扣带回皮层(dACC)和前岛叶的激活与社会拒绝高度相关,这些区域正是处理情感痛苦的核心区域 PubMed CentralSpringer。

浪漫拒绝会刺激与动机、奖赏和成瘾渴望相关的大脑区域,前扣带回皮层和岛叶皮层的激活与身体疼痛和痛苦感相关 ScienceDailyScience。这解释了为什么失去所爱之人会产生"心如刀绞"的真实痛感。

情境变化:

- 前扣带回皮层(ACC):在被排斥时,前扣带回皮层的激活程度与受试者报告的拒绝感受强度相对应 Science。每次想起失去的情感,这个"痛觉警报器"就会响起

- 岛叶皮层:处理内脏感觉和情绪性身体状态。想起"朱砂痣"时会产生心痛、胸闷、胃部不适等真实躯体感受

- 次级躯体感觉皮层(S2):在极端的浪漫拒绝体验中(如回忆最近分手的伴侣),社会痛苦甚至会扩展到躯体感觉区域 PNAS,让"痛彻心扉"不再只是比喻

2. 创伤性记忆的强化固化

被拒绝时,大脑会经历类似多巴胺和催产素戒断的过程,皮质醇(压力激素)会激增,导致食欲不振、冷漠和疲劳等身体症状 Mentalzon。强烈的情绪体验会通过杏仁核-海马体通路加强记忆巩固,使这类记忆异常牢固。

情境变化:

- 杏仁核:情绪越强烈,记忆就越深刻。失去所爱时杏仁核会剧烈激活,释放去甲肾上腺素,将这段记忆标记为"生死攸关",刻入长期记忆

- 青春期大脑:青春期的大脑尤其是杏仁核和边缘系统发育迅猛但前额叶尚未成熟,情绪调控能力弱。因此青春期的初恋往往带来最强烈、最完整且最持久的记忆,成为一生难忘的"朱砂痣"

- 成年期:前额叶发育完善后,认知重评能力增强,虽然杏仁核仍会被激活,但痛苦程度可能被部分调控

- 海马体:与杏仁核协同工作,将情绪记忆与情境细节绑定。某个特定的歌曲、气味、地点都能瞬间唤起完整的失恋场景

- 下丘脑-垂体-肾上腺轴(HPA轴):分手或失恋后持续数周到数月处于高警戒状态,持续分泌皮质醇,导致长期的焦虑、失眠和情绪低落

3. 奖赏系统的持续激活

针对最近被拒绝恋人的功能性磁共振成像实验显示,参与者在看到拒绝自己的前伴侣照片时,腹侧被盖区和伏隔核等多巴胺奖赏系统区域仍然会激活 Wikipedia。即使关系已经结束,大脑仍然将对方视为奖赏对象,这种矛盾的神经机制让"朱砂痣"难以忘怀。

情境变化:

- 伏隔核(NAc):在抑郁症女性中,拒绝会显著增加伏隔核的活动,且她们对拒绝和接受的情绪反应都比健康对照组更强烈 PubMed。个体差异会影响"朱砂痣"的痛苦程度

- 腹侧苍白球/壳核:与依恋相关的脑区,研究发现拒绝发生后的天数越多,看到前伴侣照片时该区域的活动就越少 ScienceDaily,暗示随时间推移大脑会逐渐"解除绑定"

不同情境下的脑区动态变化对比

情境1:初次遭遇拒绝 vs. 长期思念

急性期(刚失去/被拒绝):

- 杏仁核:过度激活,引发强烈的恐惧和痛苦反应

- 前扣带回:如同警报器持续鸣响

- 下丘脑-垂体-肾上腺轴:皮质醇激增,进入"战或逃"状态

- 前额叶背外侧:认知控制能力瘫痪,反刍思维占据主导

慢性期(数月至数年后):

- 杏仁核:激活程度下降但记忆痕迹永久存在

- 海马体:记忆逐渐从情景记忆转变为语义记忆,细节模糊但情感标签保留

- 前额叶:认知重评功能逐渐恢复,能够理性看待过去

- 奖赏系统:长时间分离后,多巴胺反应几乎消失,暗示大脑存在保护机制帮助人们从无尽的单恋或失恋中恢复 Neuroscience News

情境2:主动回忆 vs. 被动触发

主动回忆(刻意想起):

- 前额叶:主动检索记忆,控制感较强

- 海马体:定向激活相关记忆片段

- 情绪反应:相对可控,可以选择停止回忆

被动触发(听到歌曲、闻到气味、偶遇相似场景):

- 杏仁核:瞬间剧烈激活,情绪海啸般涌来

- 海马体:完整的情景记忆被自动提取

- 岛叶和躯体感觉区:身体产生真实的生理反应(心跳加速、胸闷、泪水)

- 前额叶控制能力:被绕过,难以抑制情绪反应

情境3:独处冥想 vs. 社交分散注意

独处时:

- 默认模式网络(DMN):高度活跃,关于"白月光"或"朱砂痣"的思绪自动涌现

- 前扣带回和岛叶:在无干扰状态下痛苦感更明显

- 反刍回路:前额叶-边缘系统形成负面循环

社交或忙碌时:

- 任务正网络(TPN):专注于当前任务,抑制DMN

- 背外侧前额叶:认知资源被占用,减少对情感记忆的提取

- 奖赏系统:新的社交互动激活奖赏回路,部分替代对失去对象的渴望

情境4:年龄与大脑成熟度的影响

青春期(12-24岁):

- 杏仁核与边缘系统:发育迅猛,对情绪刺激高度敏感

- 前额叶皮层:尚未完全成熟(25岁左右才发育完成),情绪调控能力弱

- 结果:青春期的恋爱记忆最为刻骨铭心,"初恋效应"在神经层面有坚实基础。此时期形成的"白月光"或"朱砂痣"往往伴随终生;

- 这也就是为什么说人们无法同时获得青春和对青春的感受。

成年期(25-40岁):

- 前额叶:发育完善,认知重评、情绪调节能力增强

- 杏仁核反应性:逐渐成熟,不再像青春期那样"爆炸性"

- 结果:虽然仍会形成深刻记忆,但痛苦的主观体验和持续时间通常较短

中老年期(40岁以上):

- 前额叶-杏仁核连接:更加成熟,情绪智慧提升

- 海马体:记忆提取能力下降,往往只记得情感色彩而非具体细节

- 结果:对过去情感能够"举重若轻","白月光"和"朱砂痣"逐渐褪色为温柔的怀念

总结对比表

| 维度 | 白月光 | 朱砂痣 |

| 核心机制 | 期待性多巴胺释放 + 蔡格尼克效应 | 痛苦-奖赏双重编码 + 创伤性记忆固化 |

| 情绪性质 | 渴望、憧憬、理想化 | 痛苦、遗憾、刻骨铭心 |

| 记忆特点 | 选择性美化、未完成张力 | 强烈情绪标记、身体疼痛关联 |

| 主要脑区 | 腹侧纹状体、前额叶、海马体 | 前扣带回、岛叶、杏仁核、躯体感觉区 |

| 神经递质 | 多巴胺(期待系统) | 皮质醇(压力)+多巴胺(渴望)+去甲肾上腺素(警觉) |

| 青春期特征 | 幻想能力强,理想化程度最高 | 痛苦最剧烈、记忆最持久 |

| 触发方式 | 主动幻想、白日梦 | 被动触发、条件性反射 |

| 身体反应 | 愉悦感、期待感 | 心痛、胸闷、真实的生理痛觉 |

| 随时间变化 | 可能永久保持理想化 | 痛苦逐渐减轻但记忆永存 |

临床启示与疗愈路径

对于"白月光":

- 打破蔡格尼克效应:研究表明,为未完成的目标制定具体计划可以释放认知负担 Psychology Today。可以通过"心理闭合仪式"(如写告别信)来制造"完成感"

- 现实检验:主动激活前额叶的批判性思维,列出对方的真实缺点

- 注意力转移:通过新的社交和活动激活奖赏系统的其他通路

对于"朱砂痣":

- 神经可塑性疗愈:大脑存在"重置"机制,随时间推移多巴胺反应会减弱 Neuroscience News。耐心等待神经回路重构

- 减少触发源:避免被动触发(删除照片、避开特定场所),减少杏仁核的过度激活

- 身心疗法:研究发现催产素可以减轻浪漫拒绝引起的痛苦,表现为额中央theta振荡的降低 ScienceDirect。温暖的社会支持、拥抱、运动都能促进催产素释放

- 认知重构:训练前额叶对痛苦记忆进行重新评估和意义建构

青春期的特殊关注: 由于青春期大脑的特殊性(杏仁核高敏感 + 前额叶未成熟),青少年在经历失恋时需要更多支持和引导,帮助他们理解这些强烈感受的神经基础,避免做出冲动决定。