m序列原理及在5G的应用

一、m序列概述

数学上,序列是被排成一列的对象(或事件);每个元素不是在其他元素之前,就是在其他元素之后。如果排列的对象是二进制比特0或1,称为二进制序列。二进制序列是坐标轴上的0和1两个点组成的序列,不同点可以重叠。

如果排列的对象是整数,那么称为整数序列。整数序列是横或纵坐标轴上的一个个的点组成的序列,点可以重叠。

如果排列的对象是复数,那么称为复数序列。复数序列是平面坐标中的一个个的点组成的序列,点可以重叠。可以预先确定并且可以重复实现的序列称为确定序列;既不能预先确定又不能重复实现的序列称随机序列;不能预先确定但可以重复产生的序列称伪随机序列。

二、m序列的原理

m序列,全称为最长线性反馈移位寄存器序列,是伪随机序列的一种,也是最基本的扩频码之一。

1. 核心生成结构:线性反馈移位寄存器

m序列由一个n级线性反馈移位寄存器 产生。

移位寄存器: 由一系列触发器(D Flip-Flop)组成,每个触发器存储一个比特(0或1)。在时钟脉冲驱动下,每个触发器的值会移交给下一个。

线性反馈: 将寄存器中某些特定级(称为抽头)的输出进行模二加(即异或运算,XOR)后,再反馈到第一级的输入。

这个结构可以用一个本原多项式 来精确描述。例如,一个3级的LFSR,其本原多项式可以是: f(x)=![]() 。这表示:

。这表示:

-

x3 代表第3级。

-

x 代表第1级。

-

1 代表第0级(即直接输入)。

-

抽头位于第3级和第1级,将它们进行异或后反馈到输入。

2. m序列的关键特性

正是这些卓越的特性,使其在通信系统中备受青睐。

平衡性

在一个周期内,“1”的个数比“0”的个数多一个。

例如,一个长度为7的m序列:1 1 1 0 0 1 0,其中有4个‘1’和3个‘0’。

游程分布特性

“游程”是指连续的相同码元(全‘1’或全‘0’)段。

在m序列中,长度为1的游程约占1/2,长度为2的游程约占1/4,长度为3的游程约占1/8,以此类推。这个分布非常接近随机序列。

移位相加特性

一个m序列与其循环移位后的序列进行模二加,得到的是另一个循环移位的同一m序列。

这个特性对于同步捕获至关重要,因为接收机可以通过本地序列与接收序列的滑动相关来寻找峰值。

良好的自相关特性

这是最核心、最重要的特性。

自相关函数 描述了一个序列与其自身移位后的相似程度。

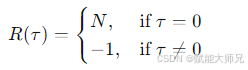

对于理想的m序列,其周期自相关函数是二值的:

-

零移位时:相关值达到峰值(等于序列长度N)。

-

非零移位时:相关值恒为 -1(如果使用±1表示,0映射为+1,1映射为-1)。

-

公式:

-

深入理解:这个尖锐的“冲激函数”状的自相关峰,使得接收机能够极其精确地判断序列是否对齐。在同步过程中,接收机不断调整本地m序列的相位,并计算与接收信号的相关值。一旦相关器输出一个巨大的峰值,就意味着同步完成。这个尖锐的峰值能有效抵抗多径和噪声的干扰。

预知性和可重复性

虽然看似随机,但m序列是完全由初始状态和反馈逻辑决定的,因此是确定性的、可再生的。发送端和接收端只要使用相同的生成多项式,就能产生完全相同的序列。

三、m序列在NR PSS中的应用

在5G NR中,主同步信号是下行同步的第一步,其设计直接关系到手机能否快速、可靠地接入网络。

1. NR PSS的设计选择

与LTE使用Zadoff-Chu序列 不同,NR PSS选择了m序列(更具体地,是采用BPSK调制的m序列)。

序列长度: 127位。这比LTE的PSS(62位)要长,提供了更强的处理增益和抗干扰能力。

序列生成: 由一个7级LFSR生成,其本原多项式为: ![]() 。

。

-

对应的抽头为第7级和第4级。

-

初始状态(即LFSR的种子)被固定为

[1,1,1,0,1,1,0]。

2. 为什么NR PSS选择m序列

这是一个关键的设计权衡,主要基于以下原因:

对频偏的强鲁棒性

核心原因:Zadoff-Chu序列对频率偏移非常敏感,频偏会破坏其理想的互相关特性,并导致相关峰分裂和偏移。

m序列的自相关特性受频偏影响较小。在初始同步阶段,手机尚未进行精细的频率校正,可能存在较大的频率误差。m序列能确保在存在频偏的情况下,相关峰仍然保持尖锐和稳定,不会分裂或严重偏移,大大提高了初始同步的可靠性。

深入理解: 这对于高频段(如毫米波)通信尤为重要,因为同样的振荡器精度在更高载波频率上会产生更大的绝对频偏。

更简单的相关器实现

-

m序列的相关器可以通过简单的移位寄存器和加法器实现,硬件复杂度相对较低。

-

虽然ZC序列可以利用FFT实现高效相关,但在最简单的接收机设计中,m序列的时域滑动相关实现起来更直接。

丰富的序列数量

一个n级LFSR能产生的不同m序列数量由本原多项式的数量决定。

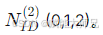

对于PSS,NR定义了3个不同的序列,对应3个不同的物理层小区ID(0, 1, 2)。这3个序列是通过对同一个基础m序列进行循环移位得到的。

循环移位量分别为 0, 43, 86。之所以选择这些较大的移位量,是为了确保三个序列之间的互相关性足够低,防止手机将一个小区的PSS误判为另一个小区。

3. NR PSS的生成和映射过程

生成基础m序列:

使用固定的LFSR(多项式 ![]() ,初始种子

,初始种子 [1,1,1,0,1,1,0])生成一个长度为127的m序列,记为d(n)。

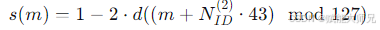

生成三个PSS序列:

-

对于小区ID

=0,1,2,分别对基础序列 d(n) 进行循环移位,得到PSS序列 s(m):

=0,1,2,分别对基础序列 d(n) 进行循环移位,得到PSS序列 s(m):

-

这里的 1−2⋅(⋅) 操作是将0/1比特映射为BPSK符号+1/-1。

映射到资源网格:

PSS被放置在同步信号/PBCH块(SSB)的第一个OFDM符号上。

它占据频域中心的127个子载波(在SSB的240个子载波中间),两边的子载波留作保护带。

四、总结

从LTE到NR的演变哲学: LTE选择ZC序列是看重其理想的循环自相关和互相关特性,以及OFDM系统中等效的低PAPR。然而,实践表明,在初始同步的恶劣环境下(大频偏、低信噪比),m序列的稳健性比ZC序列的理论完美性更为重要。NR的设计回归务实,选择了在现实条件下更可靠的m序列。

m序列在NR PSS中的角色: 它充当了一个在时域和频域都存在巨大不确定性的环境中,一个清晰、尖锐、稳定的“灯塔”。手机通过在整个频带和时间上进行滑动相关搜索这个“灯塔”的尖锐峰值,一旦找到,就同时确定了:

-

符号定时: 知道SSB的起始位置。

-

频率粗同步: 因为m序列对频偏不敏感,相关峰位置准确。

-

小区组内ID: 通过判断是三个序列中的哪一个,获取

。

。 -

权衡的代价: 使用m序列的主要代价是其互相关性不如ZC序列理想。但在PSS这个特定场景下(只需要区分3个序列),通过精心选择足够大的循环移位(43和86),可以有效地规避这个问题。

总而言之,m序列凭借其尖锐的二值自相关特性和对频率偏移的强鲁棒性,成为了5G NR初始同步步骤中PSS的理想选择,体现了5G系统设计在追求高性能的同时,对实际部署环境和鲁棒性的高度重视。