FreeRTOS coreHTTP 客户端库源码与架构全景剖析

摘要: 本文旨在对 FreeRTOS 生态中的

coreHTTP库进行一次彻底的、深入到源代码级别的分析。我们将从顶层架构设计入手,逐层剖析其 API 接口、核心实现、传输层抽象以及底层的llhttp解析器集成,并结合流程图与代码示例,最终为您呈现一幅coreHTTP从设计哲学到实践应用的完整画卷。本文遵循专业技术文档规范,注重逻辑严谨与细节准确。

1. 引言:为何关注 coreHTTP?

在物联网(IoT)与嵌入式系统领域,设备与云端或服务器进行通信是核心功能之一。HTTP 协议以其通用性与易用性,成为了设备上报数据、接收指令、执行 OTA (Over-the-Air) 固件更新等场景下的首选协议。然而,标准的 HTTP 客户端库(如 libcurl)往往体积庞大、依赖复杂,对于 RAM 和 ROM 资源极其受限的微控制器(MCU)而言,移植和运行它们是一项艰巨甚至不可能完成的任务。

coreHTTP 库正是为解决这一痛点而生。作为 FreeRTOS 官方维护的组件之一,它被设计为一个轻量级、可移植、无动态内存分配(可选)且仅依赖 C90 标准库的 HTTP/1.1 客户端。其核心设计目标是在保证功能完备性的同时,最大限度地降低对系统资源的占用。

本文将作为一份详尽的指南,带领读者深入 coreHTTP 的内部世界。我们将分析:

- 分层架构:

coreHTTP如何通过分层设计实现业务逻辑与网络传输的解耦。 - 数据结构:关键结构体

HTTPRequestInfo_t,HTTPResponse_t等如何组织数据,并实现高效的内存复用。 - 核心 API 与流程:从请求的初始化到最终响应的解析,

HTTPClient_Send等核心函数内部的完整工作流。 - 解析器集成:

coreHTTP如何巧妙地封装和使用高性能的llhttp解析器。 - 实践指南:如何为您的平台实现传输层接口,并构建一个完整的 HTTP 请求。

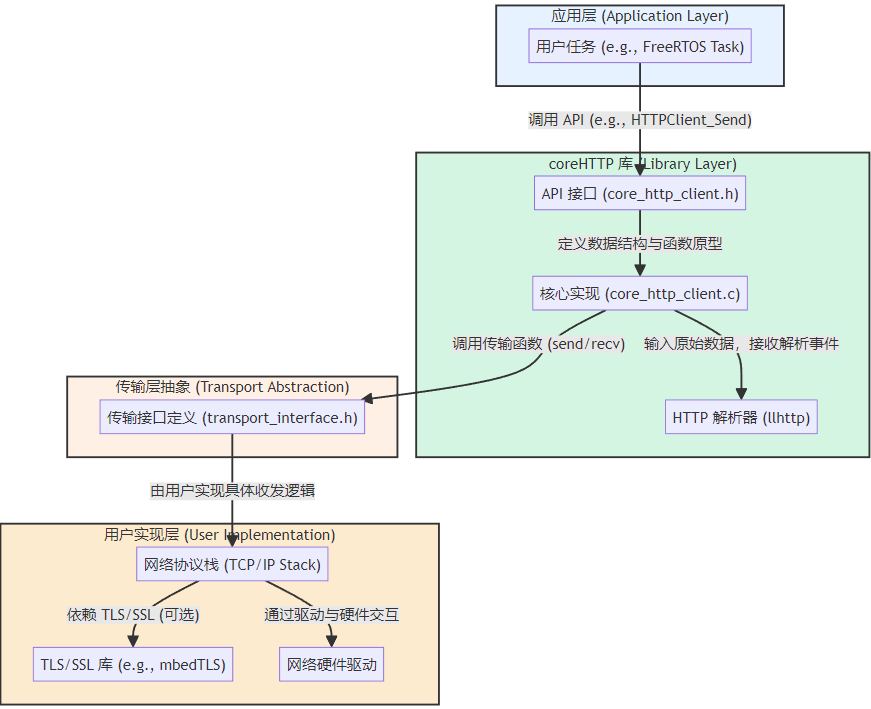

2. 架构总览:三层模型的优雅解耦

coreHTTP 的架构设计是其轻量与可移植特性的基石。它采用了经典的三层模型,将复杂的 HTTP 交互过程清晰地划分开来。

-

API 与应用层:最上层直接面向用户。

coreHTTP通过公共头文件 core_http_client.h 暴露了一组定义良好的 API 和数据结构。应用开发者通过填充HTTPRequestInfo_t、HTTPRequestHeaders_t等结构体来描述一个 HTTP 请求,然后调用HTTPClient_Send()等函数来执行它。此层面不关心网络如何连接,数据如何收发。 -

核心实现层:这是

coreHTTP的大脑,主要实现在 core_http_client.c 中。它承上启下,负责:- 请求序列化:将用户提供的

HTTPRequestInfo_t和HTTPRequestHeaders_t结构体转换成符合 HTTP/1.1 规范的文本字符串。 - 流程控制:管理整个 HTTP 事务的生命周期,包括发送请求头、发送请求体、接收响应、超时重试等。

- 响应解析:将从网络上接收到的原始字节流喂给

llhttp解析器,并响应其回调,将解析结果(如状态码、头部键值对、响应体)填充到用户提供的HTTPResponse_t结构体中。

- 请求序列化:将用户提供的

-

传输层抽象:这是

coreHTTP实现平台无关性的关键。coreHTTP本身不包含任何与特定网络协议栈(如 LwIP)或 TLS 库(如 mbedTLS)相关的代码。它通过 transport_interface.h 定义了一个TransportInterface_t结构体,其中包含了send和recv等函数指针。用户必须提供这些函数的具体实现,从而将coreHTTP与底层的网络设施“粘合”起来。

这种设计带来了极大的灵活性:无论底层是基于 BSD Sockets 的标准 TCP,还是 mbedTLS 加密的 TLS 连接,抑或是某种专有的无线通信协议,只要实现了 TransportInterface_t 所需的接口,coreHTTP 就能在其上运行。

3. 核心数据结构剖析:内存管理的艺术

嵌入式系统对内存使用极为敏感。coreHTTP 的数据结构设计充分体现了这一点,其核心思想是**“所有权反转”**——库本身不分配任何内存,而是要求用户提供缓冲区,库仅在这些预先分配好的缓冲区上进行操作。

3.1 HTTPRequestHeaders_t:请求头的缓冲区

// In core_http_client.h

typedef struct HTTPRequestHeaders

{uint8_t * pBuffer;size_t bufferLen;size_t headersLen;

} HTTPRequestHeaders_t;

pBuffer: 用户提供的字节数组,用于存储序列化后的 HTTP 请求头。bufferLen:pBuffer的总大小。headersLen: 当前已写入pBuffer的头部数据的实际长度。

这个结构非常直观。所有构建请求头的操作,如 HTTPClient_InitializeRequestHeaders() 和 HTTPClient_AddHeader(),本质上都是在这个 pBuffer 上进行字符串拼接,并同步更新 headersLen。库会严格检查每一次写入是否会超出 bufferLen,如果超出则返回 HTTPInsufficientMemory 错误。

3.2 HTTPRequestInfo_t:请求的元数据

// In core_http_client.h

typedef struct HTTPRequestInfo

{const char * pMethod;size_t methodLen;const char * pPath;size_t pathLen;const char * pHost;size_t hostLen;uint32_t reqFlags;

} HTTPRequestInfo_t;

此结构体描述了 HTTP 请求最核心的信息——请求行(Request Line)和 Host 头。

pMethod,methodLen: 请求方法,如 “GET”, “POST”。pPath,pathLen: 请求的路径,如 “/index.html”。pHost,hostLen: 目标主机名,将用于生成Host头。reqFlags: 用于控制请求行为的标志位,例如HTTP_REQUEST_KEEP_ALIVE_FLAG会让库自动添加Connection: keep-alive头。

注意,这里的 pMethod, pPath, pHost 都是 const char *,coreHTTP 只会读取它们,不会修改或释放。

3.3 HTTPResponse_t:响应的容器与解析配置

// In core_http_client.h

typedef struct HTTPResponse

{uint8_t * pBuffer;size_t bufferLen;uint32_t respOptionFlags;HTTPClient_HeaderParsingCallback_t * pHeaderParsingCallback;const char * pBody;size_t bodyLen;uint8_t * pHeaders;size_t headersLen;int16_t statusCode;// ... and other fields

} HTTPResponse_t;

HTTPResponse_t 的设计最为精妙,它既是输出参数,也是输入配置。

- 作为输出:

statusCode: HTTP 状态码,如 200, 404。pBody,bodyLen: 指向响应体在pBuffer中的起始位置和其长度。pHeaders,headersLen: 指向响应头在pBuffer中的起始位置和其长度。

- 作为输入/配置:

pBuffer,bufferLen: 用户提供的用于接收 HTTP 响应的缓冲区。respOptionFlags: 控制响应解析行为的标志位。一个重要的标志是HTTP_RESPONSE_DO_NOT_PARSE_BODY_FLAG,设置后,库在找到响应体开始的位置后便停止解析,将网络连接的控制权交还给应用,这对于处理大文件下载等流式数据至关重要。pHeaderParsingCallback: 一个函数指针,允许用户注册一个回调。每当llhttp解析出一个完整的头字段时,coreHTTP就会调用这个回调,使用户能实时处理头部信息,而无需等待整个响应接收完毕。

3.4 内存复用策略

coreHTTP 的一个关键优化是请求头缓冲区和响应缓冲区的复用。一个典型的 HTTP 事务流程如下:

- 应用准备一块足够大的缓冲区(例如 2KB)。

- 将这块缓冲区同时赋给

HTTPRequestHeaders_t.pBuffer和HTTPResponse_t.pBuffer。 - 调用 API 构建请求头,此时缓冲区的前几百字节被占用。

- 调用

HTTPClient_Send()。该函数首先通过传输接口将请求头发送出去。 - 一旦请求头发送完毕,这部分内存就变得无用了。

HTTPClient_Send()内部接着开始接收响应,并从缓冲区的起始位置0开始填充接收到的响应数据。

这样,一块内存就分时复用给了请求和响应,极大地降低了峰值 RAM 的需求。

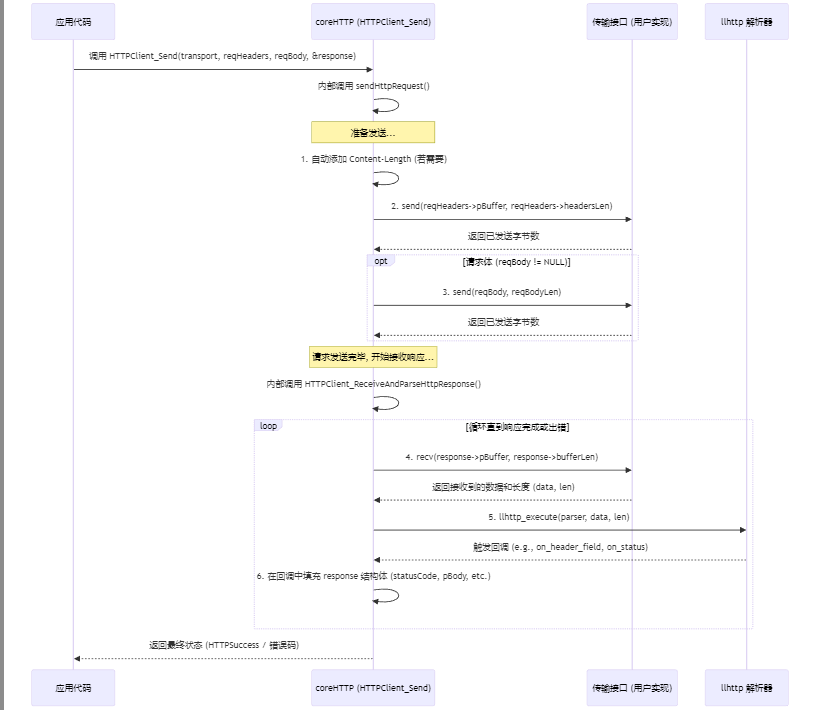

4. 核心流程深度探索:从 HTTPClient_Send 开始的旅程

HTTPClient_Send() 是 coreHTTP 的核心驱动函数。理解了它的执行流程,就理解了整个库的运作方式。

让我们依据时序图,结合源码来逐步分解这个过程。

4.1 准备与发送请求 (sendHttpRequest)

HTTPClient_Send() 的前半部分工作由内部静态函数 sendHttpRequest() (core_http_client.c#L2165) 完成。

-

添加

Content-Length:

如果用户没有在请求头中手动添加Content-Length,并且没有设置HTTP_SEND_DISABLE_CONTENT_LENGTH_FLAG标志,库会检查pRequestBodyBuf是否为NULL。如果不为NULL,它会调用addContentLengthHeader()(core_http_client.c#L1237) 自动计算并添加该头部。这是通过convertInt32ToAscii()将reqBodyBufLen转换为字符串,再调用addHeader()实现的。 -

发送头部和可选的请求体:

sendHttpRequest()内部调用了HTTPClient_SendHttpHeaders()(core_http_client.c#L1813)。该函数的核心逻辑是:- 优先使用

writev:如果用户在TransportInterface_t中提供了writev的实现,coreHTTP会构建一个IoVec_t数组,一个指向请求头,另一个指向请求体。然后一次性调用transport->writev(),这在某些支持 “gather I/O” 的 TCP/IP 协议栈上可以减少系统调用次数,提升效率。 - 回退到

send:如果writev为NULL,库会先调用transport->send()发送请求头,再调用一次transport->send()发送请求体。

在每次调用

transport->send()时,coreHTTP都会在一个循环中进行,直到所有数据都发送完毕,或者发生网络错误,或者超时。超时逻辑依赖于用户提供的getTime()回调和HTTP_SEND_RETRY_TIMEOUT_MS宏。 - 优先使用

4.2 接收与解析响应 (HTTPClient_ReceiveAndParseHttpResponse)

请求发送成功后,HTTPClient_Send 会立即调用 HTTPClient_ReceiveAndParseHttpResponse() (core_http_client.c#L2031)。这是整个流程中最复杂的部分。

-

初始化解析上下文:

首先,它会初始化一个HTTPParsingContext_t结构体。这个结构体是coreHTTP与llhttp之间的桥梁,它包含了llhttp_t解析器实例、指向用户HTTPResponse_t的指针,以及解析过程中的各种状态变量。 -

接收-解析循环:

函数进入一个while循环,该循环的退出条件是llhttp解析完成或发生错误。- 接收数据 (

transport->recv): 在循环内部,首先调用transport->recv(),尝试从网络上读取数据,并将其存入response->pBuffer。这里同样有超时重试逻辑,由HTTP_RECV_RETRY_TIMEOUT_MS控制。 - 驱动解析器 (

parseHttpResponse): 收到任何数据后(即使只有一个字节),它会立即调用parseHttpResponse()(core_http_client.c#L1160)。此函数的核心是调用llhttp_execute(),将新接收到的数据块喂给llhttp状态机。 - 处理解析结果:

llhttp_execute()是一个同步函数。在它执行期间,如果解析出了有意义的片段(比如一个完整的头部、状态码等),它会立即调用coreHTTP预先注册的回调函数。这些回调函数(如onStatus,onHeaderField,onHeaderValue)是coreHTTP内部的静态函数,它们的职责就是将llhttp提供的解析结果(字符串指针和长度)存入HTTPResponse_t结构体中。 - 检查完成状态:

llhttp_execute()返回后,coreHTTP会检查llhttp实例的状态。如果llhttp报告消息已完成(HTTP_PARSING_COMPLETE),循环终止。

- 接收数据 (

-

最终状态判断:

循环结束后,getFinalResponseStatus()(core_http_client.c#L203) 会根据最终的解析状态和接收到的字节数返回一个总的状态码。例如,如果解析未完成但缓冲区已满,它会返回HTTPInsufficientMemory。如果解析完成,则返回HTTPSuccess。

5. llhttp 集成:高性能解析的核心

coreHTTP 没有自己发明轮子去解析 HTTP 报文,而是明智地集成了 llhttp。llhttp 是 Node.js 使用的 HTTP 解析器,以其极高的性能和低内存占用而闻名。它是一个基于状态机的、事件驱动的解析器。

5.1 llhttp 的工作模式

llhttp 的工作模式可以概括为:

- 输入: 原始的、未经处理的 TCP 字节流。

- 处理: 内部维护一个复杂的状态机(在 llhttp.c 中由大量

goto和状态跳转实现),逐字节地消费输入数据,判断当前处于 HTTP 报文的哪个部分(请求行、头部、正文等)。 - 输出: 当识别出一个完整的语义单元时(例如,方法名、URL、头部字段、头部值),它不会存储这些值,而是立即调用一个由上层应用(这里是

coreHTTP)注册的回调函数,并将指向该单元在原始输入缓冲区中的指针和长度作为参数传递。

5.2 coreHTTP 如何与 llhttp 协作

coreHTTP 在 HTTPClient_ReceiveAndParseHttpResponse 中初始化 llhttp 时,会提供一个 llhttp_settings_t 结构体。这个结构体里全是函数指针,对应着 llhttp 的各种解析事件。

// 伪代码,展示 core_http_client.c 中的初始化逻辑

llhttp_settings_t parserSettings;

llhttp_settings_init(&parserSettings);parserSettings.on_status = onStatus;

parserSettings.on_header_field = onHeaderField;

parserSettings.on_header_value = onHeaderValue;

parserSettings.on_body = onBody;

parserSettings.on_headers_complete = onHeadersComplete;

parserSettings.on_message_complete = onMessageComplete;llhttp_init(&context->parser, HTTP_RESPONSE, &parserSettings);

context->parser.data = context; // 将 coreHTTP 的上下文关联到 llhttp

让我们看看几个关键回调的实现:

-

onStatus(llhttp_t * pParser, const char * pAt, size_t length):

当llhttp解析出完整的状态消息时(如 “OK”),此回调被触发。coreHTTP在这里并不会做什么,因为它更关心状态码,状态码是在onHeadersComplete中从pParser->status_code获取的。 -

onHeaderField(llhttp_t * pParser, const char * pAt, size_t length):

解析出头部字段名(如 “Content-Type”)时触发。coreHTTP会将pAt和length暂存到其解析上下文中。 -

onHeaderValue(llhttp_t * pParser, const char * pAt, size_t length):

紧接着解析出头部值时触发。coreHTTP会取出刚才暂存的字段名,和当前的pAt、length一起,填充到HTTPResponse_t的pHeaders区域(如果用户需要),并检查是否是Content-Length或Connection等关键头部,做相应处理。如果用户注册了pHeaderParsingCallback,也会在此时调用它。 -

onHeadersComplete(llhttp_t * pParser):

所有响应头都解析完毕时触发。这是个非常重要的时刻。coreHTTP在此回调中:- 从

pParser->status_code获取 HTTP 状态码,存入response->statusCode。 - 记录下当前解析位置,这个位置就是响应体的开始。该指针被存入

response->pBody。 - 根据

llhttp提供的content_length和flags,判断响应体的类型(定长、分块、或连接关闭直到结束)。

- 从

-

onMessageComplete(llhttp_t * pParser):

整个 HTTP 响应(包括正文)都解析完毕时触发。coreHTTP在这里会设置一个标志,表示解析已成功完成。

通过这种方式,coreHTTP 将复杂的 HTTP 报文解析任务完全委托给了 llhttp,自己则专注于业务流程控制和与用户 API 的交互,实现了完美的关注点分离。

6. 应用实践:构建一个 GET 请求客户端

理论分析最终要落地到实践。下面是一个完整的示例,演示如何使用 coreHTTP 发起一个 GET 请求并获取响应。

6.1 步骤 1:实现传输接口

假设我们有一个基于 mbedTLS 的安全 TCP 连接。

#include "transport_interface.h"

#include "mbedtls/ssl.h" // 假设的 TLS 接口// 网络上下文,封装了 socket 和 TLS 会话

typedef struct NetworkContext

{mbedtls_ssl_context ssl;// ... 可能还有 socket file descriptor 等

} NetworkContext_t;// send 函数实现

int32_t mbedtls_transport_send( NetworkContext_t * pNetworkContext,const void * pBuffer,size_t bytesToSend )

{// mbedtls_ssl_write 返回发送的字节数或错误码return mbedtls_ssl_write( &pNetworkContext->ssl, pBuffer, bytesToSend );

}// recv 函数实现

int32_t mbedtls_transport_recv( NetworkContext_t * pNetworkContext,void * pBuffer,size_t bytesToRecv )

{// mbedtls_ssl_read 返回接收的字节数或错误码return mbedtls_ssl_read( &pNetworkContext->ssl, pBuffer, bytesToRecv );

}

6.2 步骤 2:编写 HTTP GET 请求代码

#include "core_http_client.h"

#include <stdio.h>

#include <string.h>// 假设的获取当前时间的函数

uint32_t get_current_time_ms();// 定义缓冲区大小

#define REQUEST_BUFFER_SIZE 512

#define RESPONSE_BUFFER_SIZE 2048// 全局或静态缓冲区,用于分时复用

static uint8_t requestBuffer[REQUEST_BUFFER_SIZE];

static uint8_t responseBuffer[RESPONSE_BUFFER_SIZE];void perform_http_get()

{HTTPStatus_t httpStatus;NetworkContext_t networkContext; // 已初始化并连接好的网络上下文// 1. 初始化传输接口TransportInterface_t transportInterface = {.pNetworkContext = &networkContext,.send = mbedtls_transport_send,.recv = mbedtls_transport_recv};// 2. 初始化请求信息HTTPRequestInfo_t requestInfo = {.pMethod = HTTP_METHOD_GET,.methodLen = sizeof(HTTP_METHOD_GET) - 1,.pPath = "/api/v1/status",.pathLen = sizeof("/api/v1/status") - 1,.pHost = "my-iot-server.com",.hostLen = sizeof("my-iot-server.com") - 1,.reqFlags = HTTP_REQUEST_KEEP_ALIVE_FLAG // 请求保持连接};// 3. 初始化请求头缓冲区HTTPRequestHeaders_t requestHeaders = {.pBuffer = requestBuffer,.bufferLen = REQUEST_BUFFER_SIZE};// 4. 初始化响应结构体,注意 pBuffer 指向了独立的响应缓冲区HTTPResponse_t response = {.pBuffer = responseBuffer,.bufferLen = RESPONSE_BUFFER_SIZE,.getTime = get_current_time_ms // 提供时间戳函数用于超时控制};// 5. 序列化请求头httpStatus = HTTPClient_InitializeRequestHeaders(&requestHeaders, &requestInfo);if (httpStatus != HTTPSuccess) {printf("Failed to initialize request headers: %s\n", HTTPClient_strerror(httpStatus));return;}// (可选) 添加自定义头部httpStatus = HTTPClient_AddHeader(&requestHeaders, "Accept", strlen("Accept"), "*/*", strlen("*/*"));if (httpStatus != HTTPSuccess) {printf("Failed to add header: %s\n", HTTPClient_strerror(httpStatus));return;}// 6. 发送请求并接收响应// 第三个和第四个参数是请求体,GET 请求为 NULL 和 0httpStatus = HTTPClient_Send(&transportInterface, &requestHeaders, NULL, 0, &response, 0);if (httpStatus == HTTPSuccess) {printf("HTTP GET Success.\n");printf("Status Code: %d\n", response.statusCode);printf("Response Body (len=%zu):\n", response.bodyLen);// 使用 fwrite 确保能打印包含 \0 的二进制数据fwrite(response.pBody, 1, response.bodyLen, stdout);printf("\n");} else {printf("HTTP GET Failed with error: %s\n", HTTPClient_strerror(httpStatus));}

}

在这个例子中,为了清晰,我们为请求和响应分别分配了缓冲区。但在资源极度紧张时,可以将它们指向同一块更大的内存区域,以利用 coreHTTP 的分时复用特性。

7. 高级主题与配置

7.1 自定义配置

coreHTTP 允许用户通过创建一个 core_http_config.h 文件来覆盖默认配置。默认配置定义在 core_http_config_defaults.h。一些常用的可配置项包括:

HTTP_USER_AGENT_VALUE: 设置User-Agent请求头的值。HTTP_SEND_RETRY_TIMEOUT_MS/HTTP_RECV_RETRY_TIMEOUT_MS: 发送和接收的超时时间。HTTP_CLIENT_ENABLE_LOGGING: 启用或禁用内置的日志输出。

7.2 Range 请求

对于 OTA 等需要断点续传的场景,coreHTTP 提供了 HTTPClient_AddRangeHeader() (core_http_client.c#L1748) 函数来方便地添加 Range 头。

// 请求文件的前 1024 字节

HTTPClient_AddRangeHeader(&requestHeaders, 0, 1023);// 请求文件的最后 512 字节

HTTPClient_AddRangeHeader(&requestHeaders, -512, HTTP_RANGE_REQUEST_END_OF_FILE);

这极大地简化了分块下载的实现逻辑。

8. 结论

FreeRTOS coreHTTP 是一个为资源受限的嵌入式环境量身定做的、设计精良的 HTTP 客户端库。通过本次深入的源码级分析,我们可以总结出其成功的关键所在:

- 清晰的架构分层:将协议逻辑与网络传输彻底解耦,获得了极佳的可移植性。

- 精巧的内存管理:通过用户提供缓冲区和分时复用策略,将内存占用降至最低。

- 高效的解析引擎:集成高性能的

llhttp解析器,并以回调方式与之高效协作,避免了不必要的内存拷贝和存储。 - 简洁实用的 API:API 设计直观,同时通过标志位和回调函数提供了足够的灵活性以应对高级应用场景。

对于任何需要在 FreeRTOS 或其他嵌入式操作系统上实现 HTTP 通信功能的开发者来说,coreHTTP 无疑是一个值得信赖和深入研究的优秀组件。它不仅是一个可用的工具,更是学习嵌入式系统软件设计、资源管理和协议实现的一个绝佳范例。