界面美观和可用性冲突时怎么办

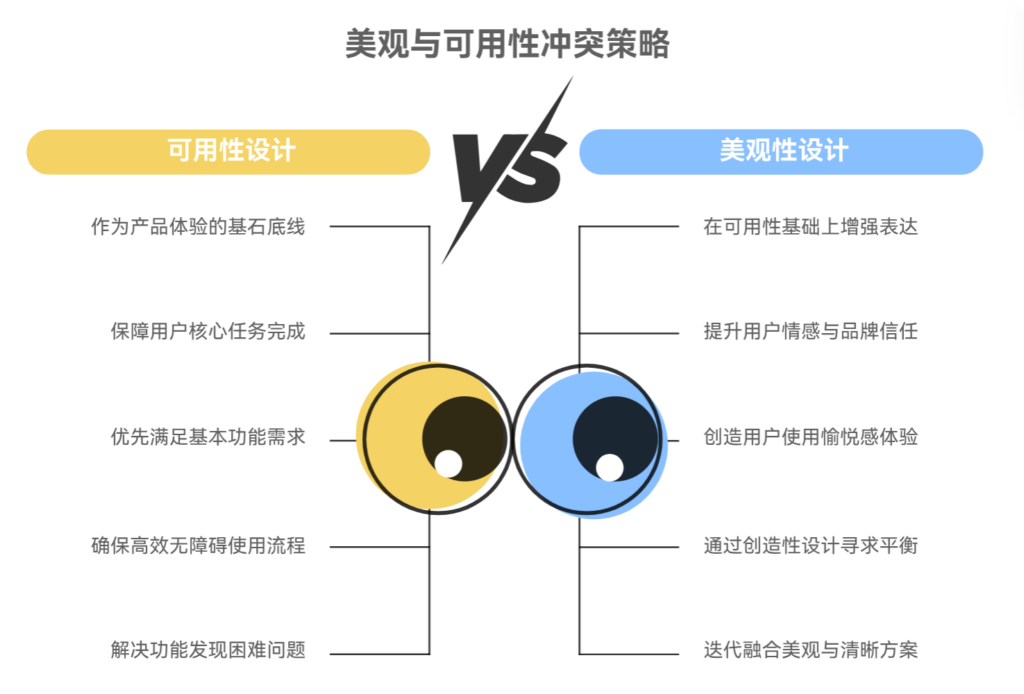

当界面美观与可用性发生冲突时,产品设计与开发团队应采取的根本策略是:始终将可用性作为产品体验的基石和不可逾越的底线,在此基础上,寻求能够增强而非损害可用性的美学表达方式。 这并非一个简单的“二选一”问题,而是一个需要通过用户研究、数据验证和创造性设计来寻求最佳平衡点的过程。核心决策框架应当是:首先确保用户能够高效、轻松、无障碍地完成其核心任务,满足最基本的功能需求,这是产品的“存活”之本。随后,将美学设计作为提升用户情感体验、建立品牌信任和创造愉悦感的强大工具。当两者直接对立,例如一个极简主义的设计导致关键功能难以被发现时,必须优先选择保障可用性的方案,然后再迭代寻找能够融合美观与清晰的更优解。最终的目标是创造出既“好看”又“好用”的和谐统一体。

一、重新审视冲突:美观与可用性并非天生对立

在深入探讨如何解决冲突之前,我们必须首先清晰地界定“美观”与“可用性”这两个概念,并理解它们之间复杂而微妙的关系。可用性(Usability)是一个衡量产品效能的、相对客观的工程学指标,它主要包含三个维度:用户能否有效地完成特定目标(有效性),完成目标所花费的资源(如时间、精力)是否合理(效率),以及用户在此过程中的主观感受如何(满意度)。一个高可用性的产品,意味着用户可以凭直觉快速上手,操作过程顺畅无误,能够轻松地实现自己的目的。而美观(Aesthetics)则更多地涉及用户的主观感知,关乎界面的视觉吸引力、愉悦感和艺术性。它通过色彩、版式、字体、动画等视觉元素,引发用户的情感共鸣,传递品牌调性。许多人习惯性地将两者置于对立面,认为追求美观必然会牺牲部分可用性,反之亦然。但事实上,在绝大多数情况下,优秀的美学设计恰恰是提升可用性的有力手段。一个布局清晰、对比度适中、视觉层次分明的界面,本身就能引导用户的视线,帮助他们更快地识别重要信息和可交互元素,这本质上就是对可用性的优化。

更有趣的是,心理学研究揭示了一种名为“美学-可用性效应”(Aesthetic-Usability Effect)的现象。该效应指出,用户倾向于认为看起来更美的设计,实际上也更好用,即使事实并非如此。一个富有吸引力的界面能够引发积极的用户情绪,这种积极情绪反过来会让用户在面对轻微的可用性问题时表现出更强的耐心和容忍度。正如交互设计领域的思想领袖唐纳德·诺曼(Don Norman)在其著作《情感化设计》中所强调的:“有吸引力的东西更好用。”(Attractive things work better.)这种效应为美学在产品设计中的重要性提供了有力的心理学依据。它意味着一个美观的界面能够创造宝贵的第一印象,激发用户的探索欲望,并建立起初步的信任感。然而,我们必须清醒地认识到,这种效应的作用是有限度的。它或许能掩盖一些细小的交互瑕疵,但绝不可能拯救一个存在根本性可用性缺陷的产品。如果用户在一个美轮美奂的界面上,始终无法完成购买、提交表单或找到关键功能,那么最初由美学带来的好感将迅速被挫败感所取代,并最终导致用户流失。因此,美观是可用性的催化剂和放大器,而非替代品。

二、冲突的根源:设计决策中的权衡与取舍

美观与可用性冲突的产生,往往源于设计决策过程中对不同设计原则的权衡与取舍。其中最常见的一个冲突点,便是极简主义(Minimalism)设计趋势与信息清晰度之间的矛盾。极简主义通过移除“不必要”的元素、大量使用留白、隐藏功能入口等手法,旨在创造一种干净、优雅、高度聚焦的视觉体验。从美学角度看,这种风格无疑是现代且高级的。然而,过度的极简可能导致严重的可用性问题。例如,为了追求界面的极致纯净,设计师可能会用一个不易理解的抽象图标来代替明确的文字标签。对于初次使用的用户而言,他们不得不进行猜测和试错,大大增加了学习成本和认知负荷。另一个常见的例子是,将主要导航功能隐藏在汉堡菜单(Hamburger Menu)背后。虽然这能让主界面显得更为整洁,但研究表明,“眼不见,心不烦”(out of sight, out of mind)的效应会导致这些被隐藏起来的功能使用率显著下降。当美学上的“少”变成了可用性上的“信息缺失”时,冲突便不可避免地产生了。

另一个冲突的根源在于设计创新与用户习惯之间的张力。每一位设计师都渴望创造出与众不同、令人惊艳的、具有开创性的交互体验,这既是职业追求,也是产品在市场上脱颖而出的潜在机会。这种对美学和创新的追求,可能会驱使设计师打破常规的设计模式(Design Patterns)。然而,可用性的核心原则之一,恰恰是遵循用户的既有习惯和心智模型,即雅各布定律(Jakob's Law)所描述的:用户希望你的网站与他们熟悉的成千上万个其他网站运作方式相似。当一个产品采用了与主流习惯截然不同的导航方式、滚动行为或表单交互时,即使用户界面在视觉上极具艺术感和冲击力,用户仍然会感到困惑和不适。他们被迫中断依赖直觉的“自动驾驶”模式,转而进入需要耗费心神去学习和适应的“手动挡”模式。这种由打破常规所带来的认知摩擦,很可能会抵消掉创新设计在美学上带来的所有好处。因此,设计师必须在追求独特视觉风格和尊重用户习惯之间找到一个审慎的平衡点,确保所谓的“创新”是真正优化了用户体验,而不是为了标新立异而给用户制造不必要的障碍。

三、决策的天平:建立以用户为中心的优先级框架

当美观与可用性的冲突真实发生时,团队需要一个清晰的决策框架来指导行动,而这个框架的基石,必须是“用户中心”和“目标导向”。在这个框架中,可用性是构建一切产品体验的地基,其优先级是绝对的。特别是对于那些功能驱动型、工具属性强的产品,如企业内部系统、金融交易软件、复杂的生产力工具等,可用性的重要性被提升到了极致。在这些场景下,用户的核心目标是高效、准确地完成特定任务。如果一个界面因为追求某种美学风格,导致用户找不到关键按钮、填错重要数据或在流程中迷失方向,那么无论它在视觉上多么引人入胜,对于用户和业务而言都是一次彻底的失败。我们可以用一个简单的比喻来理解:一把设计得像艺术品但却无法舒适握持、无法切开东西的锤子,其核心价值已经丧失。因此,在任何设计决策中,团队都应该首先进行“可用性审查”:这个改动是否会增加用户完成核心任务的难度?是否会引入新的不确定性或认知负担?如果答案是肯定的,那么这个设计方案就必须被重新审视,直到其可用性问题得到解决。

在可用性这一坚实的地基之上,美学便能发挥其巨大的增值作用。一旦产品确保了用户能够“用得了”、“用得好”,美学设计就从一个潜在的风险点,转变为提升产品竞争力的强大引擎。它不再仅仅是“装饰”,而是成为与用户进行情感沟通、塑造品牌形象、创造峰值体验(Peak Experience)的关键手段。一个美观的界面能够让单调的任务变得更加愉悦,能够通过细腻的动效和优雅的视觉语言,传递出产品的专业度与品质感,从而建立起用户的信任。此时,设计的任务是在不破坏可用性规则的前提下,进行最大程度的美学创造。例如,利用色彩心理学,通过和谐的配色方案来营造特定的情感氛围,同时确保文本与背景的对比度满足可访问性标准;运用优雅的字体排印,在提升阅读愉悦感的同时,保证信息的可读性;设计富有创意的微交互,在为用户操作提供即时反馈的同时,增加产品的趣味性和生命力。在这个阶段,美学是为可用性服务的,它的每一次应用,都应该让核心功能变得更易理解、更易使用、更令人愉悦。

四、化解之道:从主观争论到客观验证

美学与可用性的冲突,之所以常常演变为团队内部无休止的争论,根本原因在于双方的评判标准不同:一方是基于主观的、感性的审美判断,另一方是基于客观的、理性的效能评估。要打破这种僵局,唯一有效的方法就是将决策过程从“我认为”的主观臆断,转向“用户数据显示”的客观验证。当团队内部对一个设计方案(例如,一个极简但可能模糊的图标 vs. 一个传统但清晰的“图标+文字”按钮)产生分歧时,最可靠的仲裁者不是设计总监或技术经理,而是产品的最终用户。为此,团队必须将用户研究和可用性测试深度整合到设计流程中。我们可以招募一批具有代表性的目标用户,设计一系列关键任务场景,然后让他们分别使用包含不同设计方案的原型产品来完成这些任务。通过观察用户的行为、记录任务成功率、完成时间、错误次数,并收集他们的定性反馈,我们就能获得关于哪种设计方案可用性更高的一手证据。这些来自真实用户的客观数据,远比任何内部的滔滔不雄辩都更有说服力。

对于已经上线的产品,除了定性的可用性测试外,我们还可以利用更具规模效应的量化方法,如A/B测试,来对不同的设计方案进行科学评估。例如,我们可以将一部分用户流量导向保留了清晰文字标签的A版本,另一部分流量导向采用了极简图标的B版本,然后持续追踪这两组用户在关键转化指标(如点击率、购买转化率、功能使用率等)上的表现。经过一段时间的数据收集和统计分析,我们就能清晰地看到哪种设计方案对业务目标的贡献更大。这种数据驱动的决策方式,能够将关于美学与可用性的讨论,提升到关乎产品增长和商业成功的战略高度。当然,这并非意味着设计要完全被数据“绑架”。正如《设计情感化》一书的作者Aarron Walter所倡导的,设计的目标是创造 memorable 的体验。数据告诉我们“是什么”,而设计师的专业洞察和创造力则在于理解“为什么”,并在此基础上,探索出既能满足数据指标,又能带来情感共鸣的、更优雅的解决方案。

五、协同的艺术:构建跨职能的共识与执行

美学与可用性的冲突,表面上看是设计原则的冲突,但其背后往往反映了组织内部的职能壁垒和沟通不畅。设计师天然地更关注视觉表现和情感体验,而产品经理和工程师则可能更侧重于功能实现、性能指标和交付周期。当这些角色各自固守自己的专业视角,缺乏对彼此目标的深入理解时,冲突便在所难免。因此,解决问题的根本在于构建一种跨职能的协作文化,其核心是确立一个所有人都认可的共同目标:为用户创造卓越的整体体验。这意味着团队需要共同参与到产品的前期探索中,一起阅读用户研究报告,一起观看可用性测试录像,一起定义用户画像和体验地图。当整个团队对用户的痛点、需求和使用场景都建立了深刻的同理心时,关于“美观”和“可用性”的讨论,就不再是不同职能间的拉锯,而是大家为了实现同一个用户目标而进行的建设性探讨。

为了将这种协作文化落到实处,必须辅以一体化的工作流程和高效的协同工具。设计与开发的交接,不应是一个线性的、单向的“瀑布”过程,而应该是一个持续的、双向沟通的“对话”过程。开发者应在设计早期就介入,对设计方案的技术可行性和实现成本提供反馈;设计师则应在开发过程中持续跟进,确保自己的设计意图被准确理解,并对实现过程中的细节进行确认。这种紧密的协作能够有效避免因信息不对称而导致的设计理念在执行中“走样”。例如,团队可以采用一个通用项目管理系统Worktile来规划和追踪从用户研究到产品上线的整个端到端流程,确保设计评审、用户测试反馈等关键信息对所有成员透明可见。当设计方案进入开发阶段后,相关的设计稿、交互说明和可用性标准可以被分解为具体的开发任务,并在研发项目管理系统PingCode中进行精细化管理和追踪,让设计师和开发者能够围绕同一个任务项进行高效沟通,共同确保最终交付的产品,既达到了预期的美学高度,又满足了严苛的可用性标准。

常见问题解答 (FAQ)

Q1: 可用性是否永远比美观更重要?

A1: 在大多数情况下,尤其是对于功能性产品,是的。可用性是地基,决定了产品能否被用户正常使用。然而,对于某些以娱乐、艺术或品牌展示为主要目的的产品,美学和情感体验的重要性可能会被提升到与可用性同等甚至更高的位置。但即便如此,最基本的可用性(如可访问性)仍需得到保障。

Q2: 一个产品靠好的可用性但糟糕的美观,能成功吗?

A2: 有可能在早期获得成功,特别是在缺乏竞争的蓝海市场,或者面向对功能要求极高的专业用户(如早期的Craigslist)。但随着市场成熟和竞争加剧,糟糕的美学设计会成为其增长的巨大障碍,因为它难以建立品牌信任和吸引新用户。

Q3: 什么是“美学-可用性效应”?

A3: 这是一种心理学偏见,指用户会主观地认为外观漂亮的产品更好用。这种效应能提升用户对小错误的容忍度,创造良好的第一印象。但如果产品存在严重的可用性问题,这种效应很快就会失效。

Q4: 如何说服我的老板或客户,放弃一个“炫酷”但不好用的设计?

A4: 避免主观争论,用数据和用户反馈说话。可以快速制作一个可交互原型,邀请几位真实用户(甚至可以是公司内部的非项目同事)进行简单的任务测试,并将他们受挫和困惑的过程录制下来。展示用户失败的真实案例,远比任何抽象的理论都更有说服力。同时,可以引用A/B测试数据或行业案例,说明可用性对转化率等核心业务指标的直接影响。