从零到一构建数据驱动的业务落地

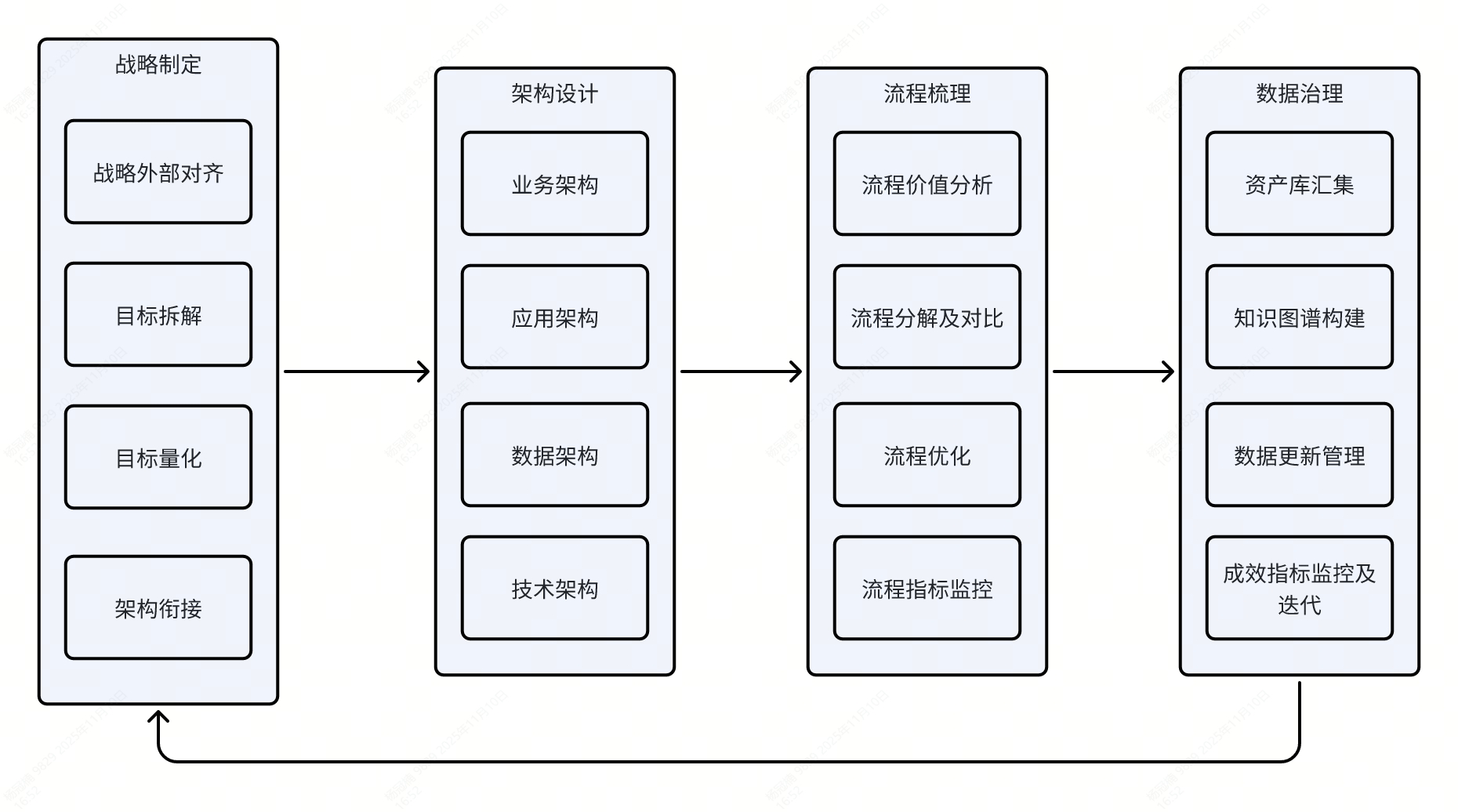

首先,我们把流程梳理成几大步骤:“战略→架构→流程→数据→技术→闭环迭代”,然后逐个内部进行拆分落地。

一、战略对齐与目标拆解

关键点:将企业战略转化为可落地的数字化具体目标,避免“空中楼阁”。

战略分析:使用“五看模型”(看行业、客户、竞争、自身、技术)识别差距。例如,对比同行通过数据中台提升库存周转率20%,而自身仍依赖手工报表。

目标具象化:将宏观目标(如“成本领先”)拆解为数字化具体指标(如“供应链数据中台降低采购成本15%”)。参考PDCA循环,明确阶段目标与评估标准。

衔接架构:将数字化目标对应至企业架构各层(如业务架构中的流程优化、应用架构中的系统匹配),确保战略与执行联动。

避坑提示:避免战略目标模糊或缺乏量化指标。可参考华为“顶设思维”,在战略阶段结合行业洞察与技术趋势设计商业模式

二、总体架构设计

关键点:分层次规划业务、应用、数据和技术架构,确保系统协同而非“孤立建设”。

业务架构(核心):

梳理核心价值链(如研发-生产-销售),识别关键数字化场景(如智能排产、客户洞察)。

输出业务能力地图,明确各环节责任部门与协作关系。

应用架构(业务的功能架构):

根据业务场景拆分功能模块,匹配IT系统(如PLM支撑研发、ERP支撑供应链),避免系统功能重叠或冲突。

数据架构:

规划数据主题域(如客户数据、生产数据),定义数据流向与标准,解决“数据孤岛”。例如,通过“数据模型交叉验证”实现资金链路快速追溯。

技术架构:

选择适配的技术底座(如云平台、物联网网关),兼顾稳定性与扩展性。中小企业可优先采用SaaS服务降低初始成本。

关键动作:业务架构必须先于技术实施。跳过业务梳理直接选系统易导致“业务与技术脱节”

三、流程治理循环

关键点:通过“分析-优化-监控”闭环,让流程持续创造价值而非“一次性优化”。

价值与过程分析:先评估流程必要性(如“审批流程是否冗余”),再分析节点效率(如合并重复审批环节)。

差距识别与优化:对比现状与目标(如订单交付周期),使用ESIA法(清除、简化、整合、自动化)重构流程。例如,国网白银供电公司通过RPA自动化处理电费统计,效率提升90%。

绩效监控:为关键流程设KPI(如审批时效、错误率),通过看板实时预警。参考制造业PDCA循环,定期评估优化效果。

工具建议:利用低代码平台或RPA(如“数字员工”)实现高频重复任务的自动化

四、数据资产治理

关键点:实现数据资产的统一存储、关联与管理,解决“信息散落”问题。

统一存储:建立数据资产库,集中管理战略文档、流程SOP、数据资源等。例如,分类存储环境、资源、业务等资料,支持关键词检索。

关联关系梳理:标注数据资产间联系(如客户数据关联产品改进方案),形成可追溯的知识图谱。

生命周期管理:明确数据资产责任人及更新机制(如流程文件修订周期),避免信息过时。

价值案例:数据资产库可加速新员工融入(30分钟获取岗位流程清单),并提升跨部门协作效率60%

五、技术实施与自动化

关键点:技术选型需适配业务需求,自动化前先完成流程优化。

基础设施部署:根据业务场景选择云服务、网络架构等搭建数据资产库,甚至数据中台等。

自动化优先场景:针对重复性任务(如数据录入、报表生成)部署RPA或低代码工具。例如,某企业使用RPA自动抓取多系统数据,月省10人天。

持续运营:建立技术迭代机制(如定期评估系统性能),避免“重建轻运营”。华为强调“终于运营”,通过变革稽查保障落地。

警示:技术是工具而非目的。若未优化流程直接自动化,可能放大原有缺陷(如RPA加速错误审批)。

六、成效评估与迭代

关键点:以业务价值为导向评估转型效果,进而形成闭环,持续优化。

量化评估:聚焦营收增长率、研发周期等业务指标,而非仅关注系统上线数量。

迭代机制:根据评估结果调整下一阶段目标(如扩展数据中台覆盖范围)。参考“循序渐进推进变革”原则,设置阶段性激励。

文化固化:将新流程融入日常运营(如数字化考核制度),避免退回旧模式。青海金融监管局通过“季度通报+半年评估”巩固变革。

七、观念要点

战略与执行联动:用架构图确保每一层设计支撑战略目标。

流程与数据双驱动:优化流程释放数据价值,反之数据赋能流程创新。

技术为业务服务:拒绝“技术堆砌”,确保每项投资解决具体业务痛点。

若企业正面临战略落地难或流程卡点,可先从“战略对齐”和“流程体检”切入,逐步展开系统化建设