智慧养老如何托起“有温度的银发未来”?

当第一代独生子女的父母步入高龄,当“空巢”成为多数家庭的常态,当“养老焦虑”从个体蔓延至社会,中国正以全球最快的速度迈入深度老龄化阶段。

截至2024年底,60岁以上人口已达2.8亿,占总人口的19.8%,预计“十五五”期间这一比例将突破25%。

传统的“家庭养老+机构补充”模式,在人力短缺、资源不均、需求升级的三重压力下,亟需一场以科技为引擎的变革。

而“智慧养老”,正是十五五规划中破解养老难题的关键密钥。

一、政策风向

回望“十三五”“十四五”,智慧养老更多是作为养老服务创新的“加分项”,政策侧重于鼓励企业研发适老产品、试点智慧社区。

而“十五五”或将迎来质的突破:政策重心从“单点突破”转向“全链条体系化”,从“技术赋能”升级为“制度+技术+人文”的深度融合。

十五五规划预计将明确智慧养老的“三大主攻方向”。

一是建立全国统一的老年人健康养老数据库,打通卫健、民政、社保等多部门数据壁垒,通过AI算法实时分析老年人的健康状况、生活习惯与潜在需求;

二是推动养老服务从“标准化供给”转向“个性化定制”,比如为失能老人自动匹配上门护理频次,为独居老人智能调节居家环境参数;

三是强化“科技伦理+隐私保护”双底线,确保老年人在享受便利的同时,不被算法“标签化”或数据“裸奔”。

二、方法创新

智慧养老的核心不是堆砌黑科技,而是用技术解决“真问题”,让老年人从“被照顾者”变为“有尊严的生活主导者”。

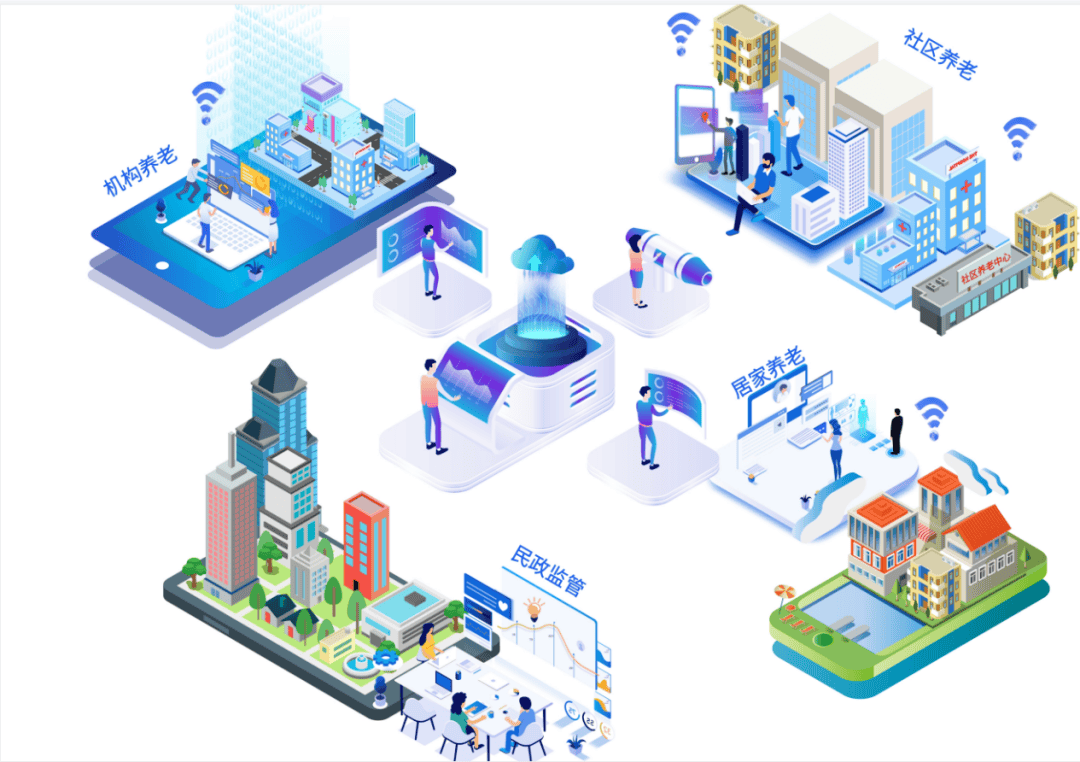

十五五期间的实践路径,或将围绕三个关键场景展开。

场景1:居家养老

目前70%以上的老年人选择居家养老,但跌倒、突发疾病等风险始终是家庭痛点。

十五五期间,智慧家居系统将更“懂老人”:通过毫米波雷达非接触式监测心率、呼吸频率,比传统手环更精准且无需佩戴。

厨房安装“燃气泄漏+忘关火源”双传感器,联动社区网格员10分钟内上门。

卫生间地面嵌入压力感应垫,老人站立超30秒未活动时自动开灯并通知家属。

更重要的是,这些设备将接入统一平台,数据异常时触发“分级响应机制”。

轻微波动推送健康建议,紧急情况直接报警并同步定位。

场景2:社区养老

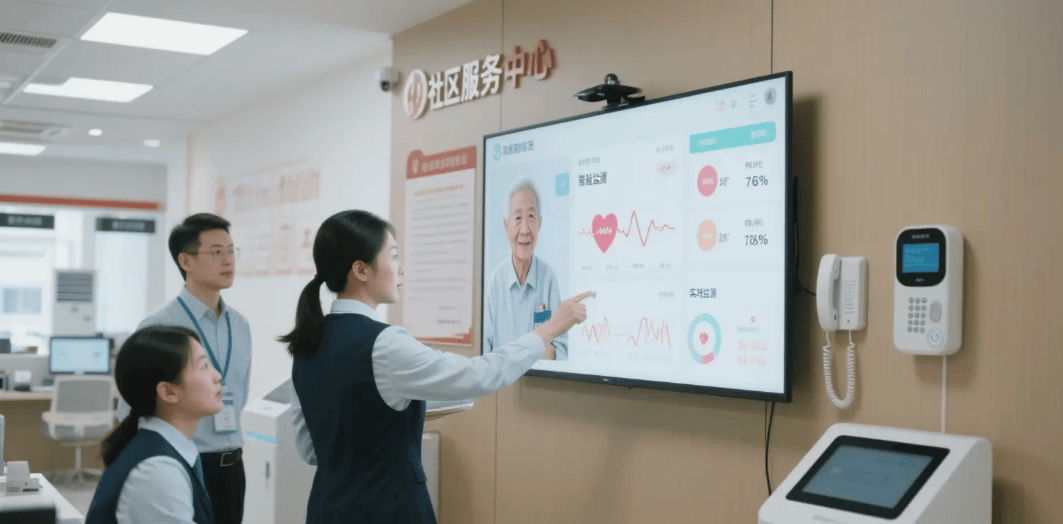

社区养老服务中心将升级为“智慧枢纽”:通过AI分析周边老人的高频需求,动态调整服务车路线与商户合作。

设立“虚拟养老床位”,老人通过智能终端预约助浴、康复等服务,系统自动派单给附近持证护理员并全程记录服务质量。

这种“线上调度+线下服务”的模式,能让有限的社区资源覆盖更多老人,真正实现“离家不离亲”。

场景3:机构养老

对于失能半失能老人集中的养老机构,智慧设备将成为“隐形护工”。

护理机器人辅助搬运、翻身,降低护理员工作强度;智能睡眠监护仪实时监测离床时间,翻身次数、呼吸频率。

更关键的是,这些数据将反哺管理决策,院长通过后台大屏查看各楼层老人活跃度、服务响应时长,及时优化人员配置。

技术不是为了减少人情味,而是让护理员从重复劳动中解放,把更多精力投入到与老人的情感交流中。

三、深层思考

技术再先进,终归要回归“以人为本”。

十五五规划在推动智慧养老落地时,必须警惕两大误区。

一是避免“技术至上主义”,不能用智能设备代替子女的陪伴,不能因老人“不会用手机”就剥夺其享受服务的权利。

二是防止“数字鸿沟扩大”,农村老人、低收入群体可能因设备成本高、操作复杂而被排除在外。

真正的智慧养老,应该是“技术有精度,服务有温度,政策有力度”。

十五五规划的智慧养老布局,本质上是在回答一个时代的命题。

当老龄化成为常态,我们能否用科技的力量,让每一位老人都能体面地老去?

所以只有政策更精准、技术更人性、社会更包容,智慧养老才将成为托举银发族的温暖臂弯。