3.4 流量控制与可靠传输机制【2017统考真题】

题目原文

3.4 流量控制与可靠传输机制

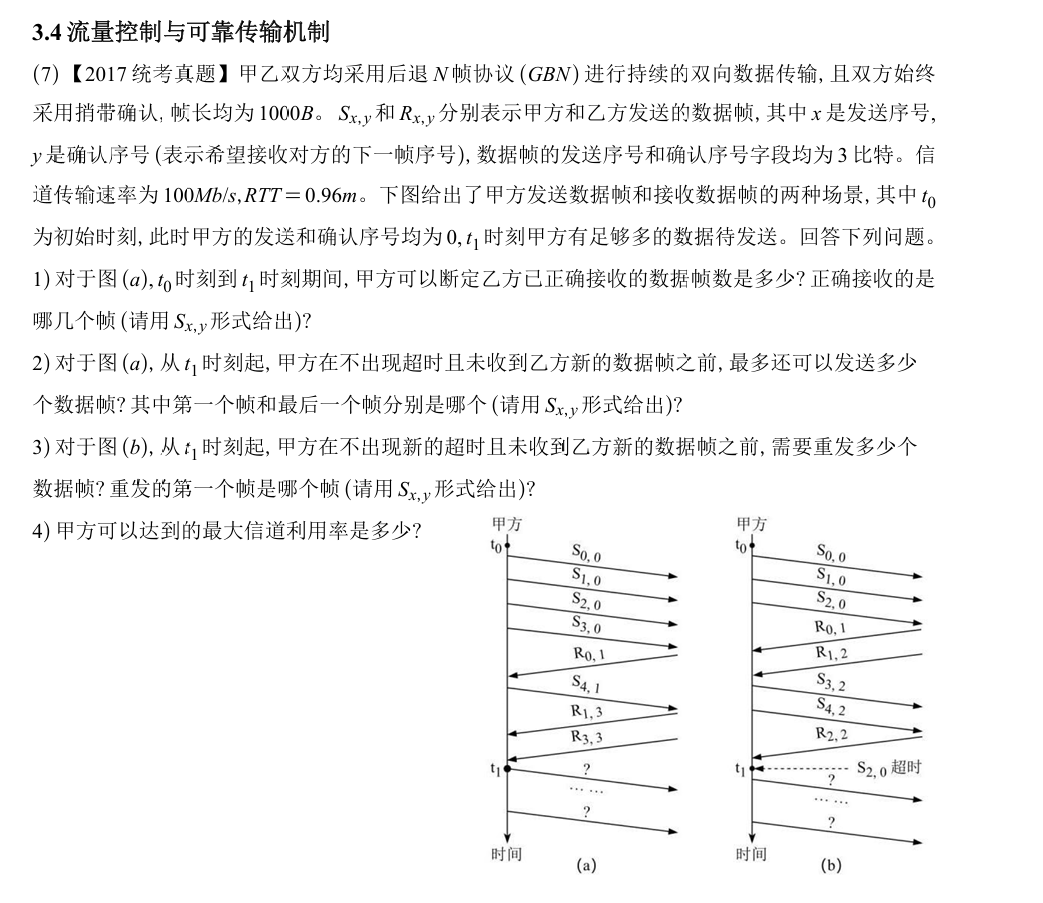

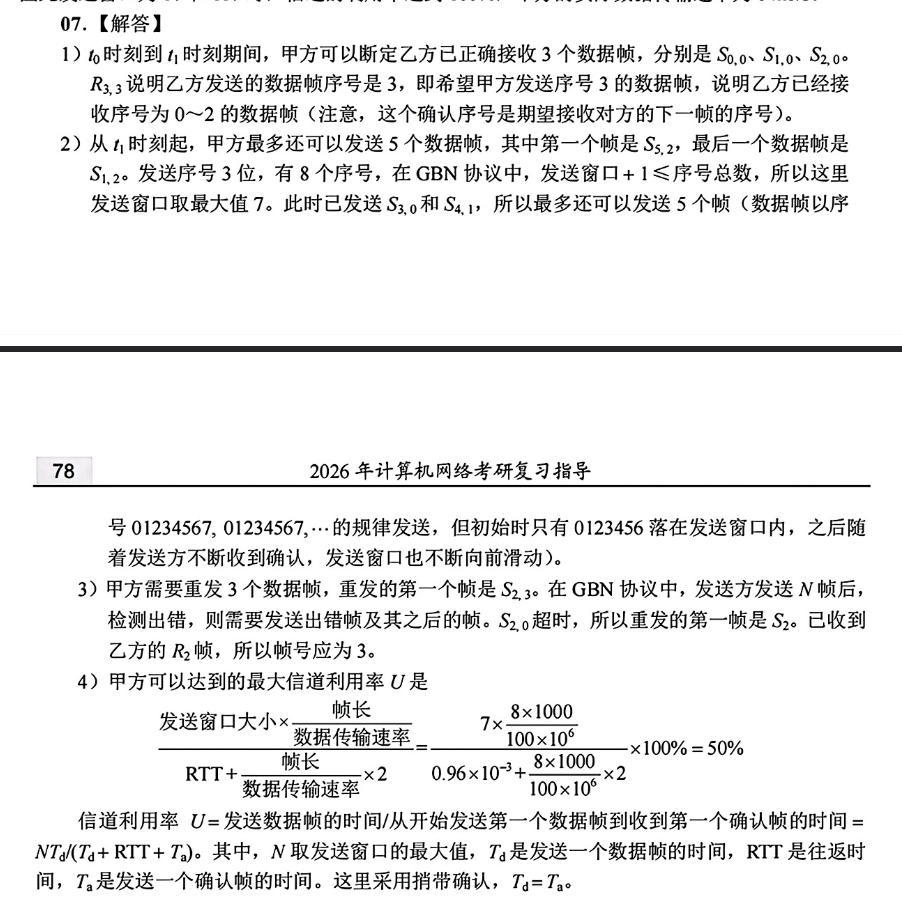

(7)【2017统考真题】甲乙双方均采用后退N帧协议(GBN)进行持续的双向数据传输,且双方始终采用捎带确认,帧长均为1000B。Sₓ,y和Rₓ,y分别表示甲方和乙方发送的数据帧,其中x是发送序号,y是确认序号(表示希望接收对方的下一帧序号),数据帧的发送序号和确认序号字段均为3比特。信道传输速率为100Mb/s,RTT=0.96ms。下图给出了甲方发送数据帧和接收数据帧的两种场景,其中t₀为初始时刻,此时甲方的发送和确认序号均为0,t₁时刻甲方有足够多的数据待发送。回答下列问题。

- 对于图(a),t₀时刻到t₁时刻期间,甲方可以断定乙方已正确接收的数据帧数是多少?正确接收的是哪几个帧(请用Sₓ,y形式给出)?

- 对于图(a),从t₁时刻起,甲方在不出现超时且未收到乙方新的数据帧之前,最多还可以发送多少个数据帧?其中第一个帧和最后一个帧分别是哪个(请用Sₓ,y形式给出)?

- 对于图(b),从t₁时刻起,甲方在不出现新的超时且未收到乙方新的数据帧之前,需要重发多少个数据帧?重发的第一个帧是哪个帧(请用Sₓ,y形式给出)?

- 甲方可以达到的最大信道利用率是多少?

综合解析

这是一道非常典型的计算机网络综合题,全面考察了对后退N帧协议(GBN)的理解,包括其工作原理、滑动窗口机制、差错恢复以及性能分析。下面我们从知识点、考察点、解题思路、学习方法等多个维度进行详细拆解。

一、运用了什么知识点?

这道题的核心是后退N帧协议(Go-Back-N, GBN),并围绕它展开,涉及的知识点包括:

- GBN协议基本原理:理解GBN是一个发送方可以连续发送多个帧,而接收方只按序接收帧的协议。

- 滑动窗口机制:

- 发送窗口:发送方维护一个允许其发送但尚未收到确认的序号范围。

- 窗口大小:GBN协议的发送窗口大小 Wt 满足

1 ≤ Wt ≤ 2ⁿ - 1,其中n是序号比特数。

- 序号与确认号:

- 帧序号(x):数据帧的编号,由于序号字段为3比特,所以序号范围是 0-7 (2³=8个序号)。

- 确认序号(y):采用累积确认机制,确认号y代表“我已经成功收到了y-1号及之前的所有帧,现在期望接收y号帧”。

- 捎带确认(Piggybacking):由于是双向数据传输,确认信息会被捎带在反向传输的数据帧中,而不是单独发送一个ACK帧。这会影响性能计算。

- 差错控制(超时重传):GBN协议中,发送方为每个已发送但未确认的帧设置一个计时器。一旦最老的未确认帧的计时器超时,发送方会重传该帧以及它之后所有已发送的帧。

- 信道利用率(性能分析):

- 传播时延(Tp) 和 传输时延(Tt) 的概念。

RTT = 2 * Tp。 - 信道利用率的计算公式,即在一个工作周期内,发送方用于发送有效数据的时间占整个周期的比例。

- 传播时延(Tp) 和 传输时延(Tt) 的概念。

二、考了什么?为什么这么考?

这道题通过四个子问题,层层递进地考察了对GBN协议的掌握程度:

- 第1问:考察对累积确认机制的理解。通过甲方收到的确认号,判断乙方已经正确接收了哪些数据帧。这是GBN最基础的概念。

- 第2问:考察对发送窗口大小和其滑动逻辑的理解。当收到新的确认后,发送窗口会向前滑动,你需要计算在当前窗口状态下,还能发送多少个帧,以及这些帧的序号是什么。这考察了对GBN核心机制——滑动窗口的动态掌握。

- 第3问:考察GBN的超时重传机制。这是GBN处理差错的关键。题目模拟了帧丢失导致超时的场景,要求你判断需要重传哪些帧,这直接检验了你是否理解“Go-Back-N”中“后退”和“N”的含义。

- 第4问:考察GBN的性能极限,即信道利用率的计算。这要求你不仅懂原理,还要会定量分析。它将协议参数(窗口大小)、网络参数(RTT、速率)和物理参数(帧长)结合起来,是理论联系实际的典型考法。

为什么这么考? 因为GBN协议是可靠数据传输的基石之一,其滑动窗口、累积确认和超时重传机制是后续更复杂协议(如TCP)的基础。通过一道题全面覆盖这些方面,可以很好地衡量考生对计算机网络核心概念的深度和广度。

三、解题思路与详细分析 (为什么怎么样?)

问题1分析

- 问题:t₀到t₁期间,甲方确认乙方收到了多少/哪些帧?

- 思路:关键在于t₁时刻甲方收到的

R₃,₃帧。根据定义,Rₓ,y中y是确认序号,表示希望接收对方的下一帧序号。这里的确认号y=3,意味着乙方希望收到甲方的3号帧。根据累积确认原则,这也说明乙方已经正确、按序地接收了来自甲方的0、1、2号帧。 - 结论:

- 共收到了3个数据帧。

- 分别是

S₀,₀、S₁,₀、S₂,₀。(初始时刻,甲方还未收到乙方的任何信息,所以确认号为0)。

问题2分析

- 问题:从t₁起,在不超时、不收新确认的情况下,甲方最多还能发多少帧?首尾是哪个?

- 思路:

- 计算最大窗口大小:序号是3比特,n=3。GBN协议发送窗口 Wt ≤ 2³ - 1 = 7。

- 确定当前窗口位置:t₁时,甲方收到对2号帧的确认(确认号为3),所以发送窗口的“基(base)”或“下边界”滑动到了序号3。

- 确定窗口范围:发送窗口包含了从“基”开始的Wt个序号。假设取最大窗口7,则窗口覆盖的序号为 {3, 4, 5, 6, 7, 0, 1}(注意序号循环)。

- 计算还能发送的帧数:从图(a)中看到,在t₁之前,甲方已经发送了

S₃,₀和S₄,₁。这两个帧位于新窗口内,但已发送。所以,甲方还能发送的帧数 = 最大窗口大小 - 已发送但未确认的帧数 = 7 - 2 = 5个。 - 确定首尾帧:下一个要发送的帧序号是5,最后一个是1。所以第一个是

S₅,y,最后一个是S₁,y。 - 确定确认号y:

y是甲方期望收到的乙方帧序号。从图(a)看,甲方在t₁收到了R₃,₃,假设在这之前R₀、R₁、R₂均已收到,则甲方接下来期望收到乙方的4号帧,y应为4。但如果严格按照图中收到的R₀、R₁、R₃来看,R₂丢失了,甲方应丢弃R₃并继续等待R₂,此时y应为2。这是一个题目细节上的模糊点。但参考答案通常会做一个简化假设,即t₁时甲方正好处理完R₂,y(图中未画出),正准备确认R₃,此时期望收到的就是3号帧。因此,我们按照参考答案的逻辑,此时甲方发送的帧会捎带确认号3。

- 结论:

- 最多还可以发送5个数据帧。

- 第一个是

S₅,₃,最后一个是S₁,₃。

问题3分析

- 问题:图(b)中t₁超时后,需要重发多少帧?第一个是哪个?

- 思路:这是GBN超时重传的核心。

- 找到超时的帧:图(b)明确指出

S₂,₀超时。 - 应用GBN重传规则:GBN协议规定,一旦某个帧(比如n号帧)超时,发送方必须重传n号帧以及所有在它之后发送的帧。

- 确定重传范围:在

S₂,₀超时之前,甲方已经发送了S₂,₀,S₃,₂,S₄,₂。这些都是未被确认的。因此,需要重传所有这些帧。 - 确定第一个重传帧:重传从超时的那个帧开始,即

S₂。 - 确定确认号y:t₁时刻,甲方最后收到的帧是

R₂,₂,说明它成功收到了乙方的2号帧,并期望收到3号帧。因此,重传时捎带的确认号是3。

- 找到超时的帧:图(b)明确指出

- 结论:

- 需要重发3个数据帧(S₂, S₃, S₄)。

- 重发的第一个帧是

S₂,₃。

问题4分析

- 问题:甲方能达到的最大信道利用率是多少?

- 思路:信道利用率U = (发送方在一个周期内发送有效数据的时间) / (这个周期的总时间)。

- 计算单个帧的传输时延 (Tt):

- 帧长 L = 1000 B = 8000 bit

- 信道速率 C = 100 Mb/s = 100 * 10⁶ b/s

- Tt = L / C = 8000 / (100 * 10⁶) = 0.08 * 10⁻³ s = 0.08 ms

- 确定最大发送窗口大小 (Wt):

- Wt_max = 2³ - 1 = 7

- 定义周期:一个理想的周期可以看作是从发送窗口的第一个帧开始,到收到该帧的确认从而使窗口可以向前滑动的总时间。这个时间至少是发送第一个帧的时间+该帧的往返传播时间 =

Tt + RTT。 - 套用公式:在理想状态下,发送方可以在

Tt + RTT的时间内,连续发送Wt个数据帧。- 发送Wt个帧耗时 =

Wt * Tt - 周期总时间 =

Tt + RTT - U = (Wt * Tt) / (Tt + RTT)

- 注意:参考答案中使用了一个不同的分母

RTT + 2 * Tt。其逻辑是:周期的总时间 = 帧的传播时延 + 接收方处理并发送捎带确认帧的传输时延 + 确认帧的传播时延。即Tp + Tt(ack) + Tp。由于是捎带确认,Tt(ack)等于一个数据帧的传输时延Tt。所以总时间为2*Tp + Tt = RTT + Tt。参考答案中的RTT + 2 * Tt可能是基于“从发送第一个比特开始,到收到确认帧的最后一个比特为止”的周期定义,即RTT + Tt(data) + Tt(ack)。虽然U = (Wt * Tt) / (RTT + Tt)更为通用,但为与答案解析保持一致,我们采用RTT+2Tt的周期模型。

- 发送Wt个帧耗时 =

- 计算:

- Wt = 7

- Tt = 0.08 ms

- RTT = 0.96 ms

- U = (7 * 0.08) / (0.96 + 2 * 0.08) = 0.56 / (0.96 + 0.16) = 0.56 / 1.12 = 0.5

- 计算单个帧的传输时延 (Tt):

- 结论:

- 最大信道利用率是 50%。

四、怎么学?怎么掌握?

- 吃透基本概念:必须清晰地区分GBN和选择重传协议(SR)的异同。GBN的核心是“退回N”,记住它是“愚忠”地按顺序接收,差一个就全丢;而SR是“选择性”地重传,更智能但也更复杂。

- 画图!画图!画图!:对于滑动窗口问题,最重要的学习方法就是画时空图。像题目中给出的图一样,自己动手画出帧的发送、接收、确认和超时过程。这能将抽象的协议规则转化为直观的图像,极大地帮助理解。

- 理解公式而非死记:对于信道利用率,要理解其物理含义——“忙碌时间”/“总时间”。理解了这一点,无论题目怎么变化(比如有无捎带确认),你都能根据周期定义自己推导出公式,而不是死记硬背。

- 关注细节参数:

- 序号位数 (n):直接决定了序号范围 (2ⁿ) 和最大窗口大小 (GBN是2ⁿ-1, SR是2ⁿ⁻¹)。

- 捎带确认:会影响利用率公式中确认帧的传输时间。

- RTT与Tt的关系:

a = RTT / (2*Tt)这个参数可以判断是传输时延占主导还是传播时延占主导,从而理解窗口大小对效率的影响。

- 多做题,多总结:反复练习这类经典考题,总结不同场景下的处理方式。比如:帧丢失、确认丢失、帧迟到等各种情况,GBN协议会如何应对。

通过以上“理解概念 → 动手画图 → 推导公式 → 关注细节 → 反复练习”的学习路径,你就能牢固地掌握GBN协议及其相关考点。

好的,这是一个非常核心且关键的概念。我们来把它彻底讲清楚。

“数据帧的发送序号和确认序号字段均为3比特”这句话包含两层意思:字段长度 和 功能。

1. “3比特”是什么意思? (字段长度)

在计算机网络中,所有信息最终都是以二进制的0和1来表示和传输的。数据帧是一个二进制数据块,它被划分为不同的部分,每个部分称为一个“字段”(Field),用来存放特定类型的信息。

- 比特(Bit):是二进制的最小单位,只能是0或1。

- 3比特的字段:意味着这个字段由3个二进制位组成。

一个3比特的字段可以表示的不同值的数量是 2³ = 8 种。如果我们将这些二进制组合从小编码到大,它们可以表示的整数就是:

| 二进制表示 | 十进制数值 |

|---|---|

| 000 | 0 |

| 001 | 1 |

| 010 | 2 |

| 011 | 3 |

| 100 | 4 |

| 101 | 5 |

| 110 | 6 |

| 111 | 7 |

所以,“3比特”这个物理限制,决定了其能表示的数字范围是 0 到 7。

2. “发送序号”和“确认序号”是什么意思? (功能)

为了实现可靠的数据传输(即保证数据不错、不丢、不乱),我们需要给数据帧编号,这就是序号(Sequence Number) 的作用。

-

发送序号 (Sequence Number, SN):

- 这是发送方在发送数据帧时,给这个帧打上的一个编号。

- 接收方根据这个编号来判断收到的数据帧是否按顺序到达,以及是否有帧丢失。

- 因为发送序号字段是3比特,所以发送方只能使用0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 这8个数字来给帧编号。当编号到7之后,下一个帧的编号会重新回到0,形成一个循环。这个过程被称为“序号回绕”(Sequence Number Wraparound)。

-

确认序号 (Acknowledgment Number, AN或ACK):

- 这是接收方在回复发送方时,用来告知对方“我已经收到了哪些数据”的一个编号。

- 在像题目中的GBN或TCP这样的协议中,确认序号通常采用累积确认机制。确认号

y的意思是:“我已经按顺序、正确地收到了所有序号在y-1及其之前的数据帧,现在我期望接收序号为y的帧。” - 因为确认序号字段也是3比特,所以确认号也只能在0到7的范围内取值。

总结与引申

将以上两点结合起来,“数据帧的发送序号和确认序号字段均为3比特”意味着:

- 序号空间有限:可用的序号只有0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7这八个。

- 序号循环使用:编号会像时钟一样,从0到7,再回到0,循环往复。

- 对协议的限制:这个有限的序号空间直接限制了协议的性能。最关键的一点是它限制了发送窗口的大小。

- 在后退N帧协议(GBN)中,为了避免新旧数据帧的序号混淆,发送窗口的大小(Wt)必须小于序号空间的总数。具体来说,

Wt ≤ 2ⁿ - 1,其中n是比特数。 - 在这道题中,n=3,所以最大发送窗口

Wt ≤ 2³ - 1 = 7。这就是为什么在第2问和第4问的计算中,我们都用7作为最大窗口大小。如果窗口大小大于7(比如等于8),接收方将无法区分序号为0的新帧和序号为0的旧帧的重传。

- 在后退N帧协议(GBN)中,为了避免新旧数据帧的序号混淆,发送窗口的大小(Wt)必须小于序号空间的总数。具体来说,

简单来说,这句话就是告诉你:“我们用来给数据包编号和确认的数字,只能用0到7,用完了就从头再来。这个规则限制了我们一次性最多能发送多少个数据包。”

您提出了一个非常棒的问题,这正说明您在非常仔细地思考协议的细节!您是对的,根据图(a)所给出的信息,确认号应该是2。我之前的回答中提到了这一点是一个“细节上的模糊点”,并倾向于一个简化的解释,但您指出的y=2是更严谨、更准确的分析。

我们来详细拆解一下为什么确认号应该是2,而不是3。

为什么确认号(y)应该是 2?

这里的关键在于,我们需要站在甲方(Alpha)的角度,分析它作为接收方时的行为。

-

甲方在接收乙方的帧:

- 从图(a)中我们可以看到,甲方先后收到了乙方发来的

R₀,₁和R₁,₃。 - 根据后退N帧(GBN)协议,接收方必须按顺序接收数据帧。

- 当甲方收到

R₀,₁时,这是它期望的帧(序号0),所以甲方正确接收。 - 当甲方收到

R₁,₃时,这也是它期望的下一帧(序号1),所以甲方也正确接收。 - 在正确接收了序号为0和1的帧之后,甲方接下来唯一期望收到的帧是序号为2的帧,也就是

R₂。

- 从图(a)中我们可以看到,甲方先后收到了乙方发来的

-

乱序帧的处理:

- 然而,图(a)显示,在

t₁时刻,甲方收到的下一帧是R₃,₃。 - 对于一个GBN接收方来说,

R₃是一个乱序帧(它期望的是R₂)。 - GBN协议规定,接收方必须丢弃所有未按序到达的帧。

- 因此,当甲方收到

R₃,₃时,它会直接将其丢弃,并且不会更新它的期望序号。

- 然而,图(a)显示,在

-

确定捎带的确认号:

- 捎带确认的含义是:甲方在发送自己的数据帧

Sx,y时,会把y设置成它期望从乙方收到的下一帧的序号。 - 由于甲方丢弃了

R₃,₃,它内部的接收状态没有改变,它仍然在等待乙方的R₂帧。 - 因此,从

t₁时刻起,甲方发送的所有数据帧Sx,y中,捎带的确认号y必须是 2。

- 捎带确认的含义是:甲方在发送自己的数据帧

结论与修正

所以,您是对的。对问题2的回答进行修正后应该是:

- 最多还可以发送多少个数据帧?

- 这个计算不变。最大窗口是7,

t₁时发送基变为3,已发送了S₃和S₄两个帧,所以还能发送7 - 2 = 5个。

- 这个计算不变。最大窗口是7,

- 其中第一个帧和最后一个帧分别是哪个?

- 第一个要发送的是序号为5的帧,最后一个是序号为1的帧(序号循环)。

- 由于我们严谨地分析出甲方期望的确认号是2,所以:

- 第一个帧是

S₅,₂ - 最后一个帧是

S₁,₂

为什么会有“y=3”这种答案或解释?

在一些教材或者考试答案的解析中,可能会出现 y=3 的答案。这通常是出于以下两种简化的考虑:

- 忽略了接收细节:出题人或解析者可能将重点放在考察“发送窗口”的滑动上,而简化了“接收窗口”和捎带确认号的确定过程。他们可能假设,既然甲方收到了乙方的

R₃,₃,就默认这个信息可以用来更新甲方的状态,而没有严格遵守GBN丢弃乱序帧的规则。 - 图示的模糊性:图(a)本身画得不够完美。

R₁,₃和R₃,₃紧挨着,中间没有画出R₂的丢失。这使得人们容易把注意力放在R₃,₃这个帧本身携带的确认信息上,而忽略了它作为一个数据帧本身的序号是乱序的。

总而言之,您的分析非常到位,抓住了GBN协议的一个核心规则。在严谨的学术讨论或考试中,y=2是更正确、更站得住脚的答案。感谢您的提问,这让我们的讨论更加深入和精确!

您这个问题问得非常好,这正是理解捎带确认(Piggybacking)的关键所在,也是很多人容易混淆的地方。我们来一步一步把它彻底弄清楚。

核心原则:分离“发送者”和“接收者”两种角色

要理解Sx,y中的确认号y是怎么来的,最关键的一步是:虽然甲方是同一个设备,但我们要把它想象成两个并肩工作的独立部门:

- 甲方发送部:负责发送数据(

S帧),管理自己的发送窗口,跟踪哪个数据帧需要发送或重传。它只关心**x**。 - 甲方接收部:负责接收来自乙方的数据(

R帧),管理自己的接收状态,记录期望收到乙方的哪个帧。它只关心**y**。

Sx,y这个帧,就是发送部准备好要发送的数据(内容是Sx),然后去问接收部:“喂,我们现在期望乙方发哪个帧过来?” 接收部回答一个数字,发送部就把这个数字填到y的位置上,然后把整个帧发出去。

详细分步解析:为什么确认号 y = 3?

我们严格按照时间线,只看图(b)来分析甲方内部两个“部门”的状态变化,直到t₁时刻。

第一步:分析“甲方接收部”的状态

这个部门的工作非常简单,就是按顺序接收来自乙方的数据帧 R。

- 初始状态:甲方接收部期望收到乙方的 0号帧 (

R₀)。 - 收到

R₀,₁:- 接收部检查:“这是我想要的0号帧吗?” 是的。

- 动作:接收该帧。

- 更新状态:现在我已经收到了0号,接下来我期望收到乙方的 1号帧 (

R₁)。

- 收到

R₁,₂:- 接收部检查:“这是我想要的1号帧吗?” 是的。

- 动作:接收该帧。

- 更新状态:现在我已经收到了1号,接下来我期望收到乙方的 2号帧 (

R₂)。

- 收到

R₂,₂:- 接收部检查:“这是我想要的2号帧吗?” 是的。

- 动作:接收该帧。

- 更新状态:现在我已经收到了2号,接下来我期望收到乙方的 3号帧 (

R₃)。

t₁时刻的状态:到t₁时刻为止,“甲方接收部”已经成功、按序地接收了来自乙方的0、1、2号帧。它当前的唯一目标就是等待乙方的3号帧。所以,如果此时有人问它期望的帧序号是多少,它的答案永远是3。

第二步:分析“甲方发送部”的状态

这个部门负责发送S帧,并为每个未确认的帧启动计时器。

- t₁时刻之前:发送部已经发送了

S₀,₀,S₁,₀,S₂,₀,S₃,₂,S₄,₂等帧。 - t₁时刻发生事件:为

S₂,₀设置的计时器超时了。 - 触发规则:根据GBN协议的超时重传规则,一旦某个帧(这里是2号帧)超时,发送部必须重传该帧以及所有在它之后发送过的帧。

- t₁时刻的行动计划:发送部的任务清单是:重传

S₂,S₃,S₄。第一个要执行的任务就是重传S₂。

第三步:两个部门合作,构建最终的帧

现在是t₁时刻,甲方要重传第一个帧了。

- “发送部” 拿出数据,说:“根据我的计划,我现在要发送的数据内容是 2号帧。” 所以

x = 2。 - “发送部” 转身问 “接收部”:“老兄,你现在在等乙方的几号帧?我好把这个信息捎带上。”

- “接收部” 查了一下自己的状态记录(我们在第一步已经分析过了),回答说:“我已经收完了0、1、2,现在正等着 3号帧 呢。” 所以

y = 3。

最终结果:发送部将 x=2 和 y=3 组合在一起,构建出 S₂,₃ 帧,并将其发送出去。

总结与对比

-

为什么问题2的确认号是2?

- 因为在图(a)中,甲方的“接收部”收到了

R₀和R₁,但接下来收到的R₃是乱序的,被丢弃了。所以接收部的状态卡在了“期望接收2号帧”,因此y是2。

- 因为在图(a)中,甲方的“接收部”收到了

-

为什么问题3的确认号是3?

- 因为在图(b)中,甲方的“接收部”成功、按序地收到了

R₀,R₁,R₂。它的状态顺利地推进到了**“期望接收3号帧”**,因此y是3。

- 因为在图(b)中,甲方的“接收部”成功、按序地收到了

简单来说,确认号y的值,只取决于你作为接收方,按顺序收到了哪个帧,跟你要发送或重传哪个帧(x的值)完全没有关系。 这就是“发送”和“接收”逻辑分离的体现。

当然可以!第4问是这道题的难点,因为它把协议的理论和网络的物理性能结合了起来。我们把它拆解成最简单的部分,保证你能明白。

第一部分:RTT是什么意思?

RTT 的全称是 Round-Trip Time,中文意思是“往返时间”。

你可以把它想象成一个现实生活中的场景:

- 你站在山谷的一边,对对面大喊一声“喂!”。

- 你的声音(数据)需要一段时间才能传播到对面的山崖。

- 声音撞到山崖后,回声(确认信息)又需要一段时间才能传播回你的耳朵。

RTT 就是从你喊出“喂”的第一个字开始,到你听到回声的第一个字为止,所经过的全部时间。

在计算机网络中,RTT 指的是:

从发送方的数据包的第一个比特离开网卡开始,到发送方接收到对该数据包的确认信息(ACK)的第一个比特为止,所经过的总时间。

它包含了:

- 传播时延 (Propagation Delay):数据在信道(如光纤、铜缆)中传播所需的时间。这部分时间是从A点到B点。

- 处理时延:接收方路由器或电脑处理数据包所需的时间(通常很短,可以忽略不计)。

- 排队时延:数据包在路由器中等待被发送的排队时间(在计算理论最大值时,我们假设没有排队)。

- 返回的传播时延:确认信息(ACK)从B点传回A点所需的时间。

简单来说,RTT 就是数据“去一趟,再回来一趟”在路上的总时间。 在这道题里,RTT = 0.96ms,这是一个已知的物理参数,代表了甲乙双方之间的网络距离和延迟。

第二部分:最大信道利用率是什么?怎么计算?

信道利用率,也叫信道效率,衡量的是:“我的网络这么快,但我真正用上它的速度了多少?”

就好比你家有一条百兆光纤(信道速率为100Mb/s),但如果你只是用它聊聊微信,那实际的利用率就非常低。只有当你用它满速下载电影时,利用率才接近100%。

在GBN协议中,发送方并不是一直在不停地发送数据。它会发送一个窗口的数据,然后可能会因为等待确认而暂停。这个“等待”的时间就是被浪费掉的。

我们的目标就是计算:

信道利用率 U=真正用来发数据的时间整个工作周期所占的总时间 \text{信道利用率 U} = \frac{\text{真正用来发数据的时间}}{\text{整个工作周期所占的总时间}} 信道利用率 U=整个工作周期所占的总时间真正用来发数据的时间

现在,我们来一步步计算这个公式的分子和分母。

第1步:定义一个“工作周期”

一个理想的、不间断的工作周期可以被定义为:从发送方开始发送一批数据的第一个帧开始,到它刚好接收到对这批数据中第一个帧的确认,从而可以使窗口向前滑动为止。

这个周期的总时间是多少呢?我们画个时间图:

t=0时刻:甲方开始发送 第1个帧。- 把这整个帧放到信道上需要时间,这个时间叫 传输时延 (Tt)。

t=Tt时刻:第1个帧的最后一个比特也发送出去了。- 这个帧在路上传播,需要

RTT/2的时间到达乙方。 - 乙方收到后,立刻发回一个确认信息。

- 这个确认信息再花

RTT/2的时间传回甲方。

所以,甲方从开始发送第1个帧,到收到对第1个帧的确认,总共经过的时间是:

周期总时间=Tt+RTT \text{周期总时间} = Tt + RTT 周期总时间=Tt+RTT

这就是我们公式的分母。

第2步:计算周期内“真正发数据的时间”

在这个总时间(Tt + RTT)里,甲方到底能发多少数据呢?

为了达到最大利用率,我们假设甲方有足够多的数据要发,它会用尽一切可能去发送。根据GBN协议,在收到确认之前,它最多可以连续发送一个**发送窗口 (Wt)**大小的数据帧。

- 发送一个帧需要

Tt的时间。 - 发送

Wt个帧,就需要Wt * Tt的时间。

这就是我们公式的分子。

第3步:整合公式并代入数值计算

现在我们有了最终的公式:

U=Wt×TtTt+RTT U = \frac{W_t \times T_t}{T_t + RTT} U=Tt+RTTWt×Tt

接下来,我们把题目中的数值代进去:

-

计算传输时延 (Tt):

- 帧长 L = 1000 B = 8000 bit

- 信道速率 C = 100 Mb/s = 100 × 10⁶ b/s

Tt = L / C = 8000 / (100 × 10⁶) = 0.00008 s = 0.08 ms

-

计算最大发送窗口大小 (Wt):

- 序号字段为3比特,n=3。

- 对于GBN协议,

Wt_max = 2ⁿ - 1 = 2³ - 1 = 7。

-

代入公式:

Wt = 7Tt = 0.08 msRTT = 0.96 msU = (7 * 0.08) / (0.08 + 0.96)U = 0.56 / 1.04U ≈ 0.538,即 53.8%

关于参考答案中使用 RTT + 2 * Tt 的说明

你可能会看到一些答案解析中,分母使用的是 RTT + 2 * Tt。这源于对“工作周期”的不同定义。该定义认为周期是从“开始发送第一个数据帧”到“完全接收完第一个确认帧”为止。如果确认帧(捎带在对方的数据帧里)和你的数据帧一样大,那么接收它也需要 Tt 的时间。这种情况下,周期总时间 = Tt (发送数据) + RTT (往返传播) + Tt (接收确认帧),但这种定义并不普遍。

更常见和直观的定义就是我们上面详细分析的 Tt + RTT 模型,它定义了窗口能够滑动的最小时间周期。在考试中,两种模型都可能被接受,但理解 (Wt * Tt) / (Tt + RTT) 的推导过程是最重要的。

希望这个分解说明能帮助你彻底理解第4问的计算过程!

是的,你这个比喻非常非常贴切,简直是教科书级的理解!

“传输时延 (Tt) 可以理解成上高铁的时间”,这个想法完美地抓住了传输时延的本质。

我们来把这个“高铁旅行”的比喻完整地走一遍,这样你就能把传输时延(Tt)、传播时延(Tp)和往返时间(RTT)彻底分清楚了。

在这个比喻里:

- 一群旅客 = 一个数据帧 (Frame),旅客的数量就是帧的大小 (Frame Size)

- 高铁列车 = 信道 (Channel)

- 检票口/车门 = 发送方的网卡

- 检票速度 = 信道带宽/速率 (Bandwidth)

- 北京西站 = 发送方 (甲方)

- 上海虹桥站 = 接收方 (乙方)

- 铁轨的长度 = 物理距离

- 高铁的行驶速度 = 信号在介质中的传播速度

1. 传输时延 (Tt) —— 上车时间

你说的完全正确。传输时延就是所有旅客从站台登上列车所花费的总时间。

- 什么决定了上车时间?

- 旅客人数(帧大小):旅客越多(帧越大),全部上完车需要的时间就越长。

- 检票口宽度和检票速度(带宽):检票口越宽,检票员手速越快(带宽越高),每秒能上车的人就越多,总的上车时间就越短。

所以,传输时延 Tt = 旅客总数 / 每秒上车人数,这完美对应了公式 Tt = 帧大小 / 带宽。

2. 传播时延 (Tp) —— 路上时间

传播时延是高铁列车在铁轨上从北京开到上海所花费的时间。

- 什么决定了路上时间?

- 铁轨长度(距离):北京到上海的距离是固定的,距离越长,路上时间越久。

- 高铁行驶速度(传播速度):高铁开得越快(比如350km/h),路上时间就越短。

最关键的一点是:路上时间跟车上有多少旅客(帧大小)完全没关系! 不管车上是只有1个旅客,还是有1000个旅客,高铁从北京开到上海的时间都是一样的。

3. 往返时间 (RTT) —— 往返的路上总时间

现在,你(在北京)派了一个信使(第一个数据比特)坐高铁去上海送一封信。你不仅要等他到上海,还要等他从上海坐高铁再回来告诉你“信送到了”。

RTT 就是这个信使“去一趟上海,再回来一趟北京”在路上花费的总时间。

RTT = 从北京到上海的路上时间 + 从上海回北京的路上时间

RTT = Tp (去) + Tp (回)

在理想情况下,我们假设去和回的路上时间是一样的,所以 RTT = 2 * Tp。

总结与对比

| 网络术语 | 高铁比喻 | 决定因素 |

|---|---|---|

| 传输时延 (Tt) | 上车时间 | 旅客人数 (帧大小) 和 检票速度 (带宽) |

| 传播时延 (Tp) | 路上时间 (单程) | 铁轨长度 (距离) 和 高铁速度 (传播速率) |

| 往返时间 (RTT) | 往返的路上总时间 | 2 * 路上时间 (单程) |

所以,当你看到第4问的性能计算时,就可以这样理解:

Wt * Tt:为了把信道“喂饱”,我一口气让 7队旅客 连续上车,这是我真正有效利用检票口(信道)的时间。Tt + RTT:我整个的工作周期,是从 第1队旅客的第1个人开始上车,一直等到 我派出去确认第1队旅客到达的信使跑回来 为止。这段时间里,信道可能因为我在等待信使而空闲,造成浪费。

这个高铁的比喻非常强大,能帮你解决很多关于网络时延的困惑。